Желтуха от разрыва желчного пузыря

Механическая (обтурационная или обструкционная) желтуха (МЖ) является основным признаком различного вида патологических процессов, приводящих к нарушению оттока желчи в желчных протоках. МЖ часто бывает обусловленной холедохолитиазом, сужением терминального отдела холедоха и БДС, опухолью желчных путей и головки ПЖ. МЖ встречается в любом возрасте. В раннем детском возрасте она часто возникает в результате атрезии или порока (кистозные изменения) печени и желчных протоков.

У детей старшего возраста она появляется при паразитарной инвазии желчных путей и печени или в результате опухолей. У лиц среднего возраста причиной МЖ часто является ЖКБ, а у лиц пожилого и старческого возраста — опухоль желчных путей или давление на желчные пути. У мужчин причиной МЖ чаще бывают опухоли, а у женщин — ЖКБ. МЖ может возникать также при остром и хроническом панкреатите, когда ОЖП сдавливается отечной или склерозированной головкой ПЖ. МЖ развивается также в результате интраоперационного повреждения и рубцового сужения. Закупорка желчных путей может быть острой (камнями) или хронической (обусловленной опухолевыми процессами).

Непроходимость желчных путей бывает временная, быстро проходящая, постоянная, прогрессирующая и интермитирующая. Она может встречаться один раз или повторяться в течение многих лет. Последняя обычно отмечается при ЖКБ, особенно холелитиазе. Постепенно развивающаяся МЖ встречается при опухолях желчных протоков, их воспалительном сужении и атрезии.

При острой закупорке внепеченочных желчных протоков повышается давление в желчной системе, т.е. возникает желчная гилертензия, в результате которой может произойти разрыв желчных капилляров. Желчная гилертензия затрудняет экскрецию желчи гепатоцитами. При этом подавляется желчеобразование и т.д. К внепеченочному присоединяется и внутрипеченочный холестаз (смешанный холестаз). Последний непосредственно отражается на паренхиме и функции печени.

При острой закупорке ОЖП и быстро наступающей желчной гипертензии в печени возникают деструктивные и экссудативно-пролиферативные изменения, функция ее быстрее нарушается и бывает более выраженной, чем при медленно растущей желчной гипертензии. При медленно нарастающей желтухе происходящие со стороны печеночных клеток изменения соответствуют продолжительности желтухи и степени ее выраженности.

При МЖ развивается гипоальбуминемия, происходят водно-электролитные сдвиги, повышается активность аминотрансфераз, меняется свертываемость крови и тд. В кале значительно уменьшается стеркобилин, в моче отсутствует уробилин, возникает билирубинемия, в основном за счет прямой фракции. При МЖ отмечается значительное повышение уровня показателей холестерина, щелочной фосфатазы, трансаминаз и сывороточных ферментов.

Различают пять стадий МЖ. В первой (начальной) стадии уровень билирубина крови не превышает 10 мг%, функция печени и почек не нарушается, отсутствуют также изменения со стороны других органов. Эта стадия длится 3 нед.

Во второй стадии содержание билирубина может быть разного уровня, появляются нарушения отдельных функций печени и ПЖ. Она длится 4-5 нед.

В третьей стадии МЖ (продолжительность около 6-8 нед.) функции печени и почек еще больше нарушаются, появляется геморрагический синдром и значительные водно-электролитные сдвиги. Оперативное вмешательство в этой стадии желтухи представляет большой риск, так как после операции обычно развиваются тяжелые осложнения, которые часто становятся основной причиной неблагоприятного исхода заболевания.

Четвертая стадия МЖ составляет около 8 нед. В этой стадии уровень билирубина превышает 20 мг%, отмечаются глубокие нарушения функции печени и почек. Значительно повышается уровень остаточного азота, мочевины и аммиака, развивается гипостенурия и олигурия, могут появляться отеки и асцит. В этой стадии даже после самой щадящей операции могут возникать тяжелые нарушения микроциркуляции паренхимы печени, которые становятся причиной развития НП.

В пятой стадии желтухи больные обычно находятся в состоянии НП (затемнение сознания, прострация, судорожные сокращения мышц, олигурия, анурия и т.д.). Из этого состояния очень редко удается вывести больных, смертность при этом достигает 80-100%.

При обтурации ОЖП камнем развитию желтухи предшествует болевой приступ. При опухоли головки ПЖ в преджелтушном периоде обычно бывают опоясывающие боли в верхней половине живота, диспепсические явления и хд. Отмечаются явления недостаточности ПЖ (нарушение пищеварения, понос, в кале остатки непереваренного жира).

При желтухе, обусловленной опухолью головки ПЖ и ОЖП, увеличиваются печень и ЖП (симптом Курвуазье). При раке фатерова сосочка желтуха имеет волнообразное течение. При этом отмечается кишечное кровотечение (при распаде опухоли), явления восходящего холангита.

При МЖ, обусловленной раком ЖП, в анамнезе бывает длительной продолжительности хронический холецистит (XX), периодически повторяющиеся приступообразные боли, которые в последующем приобретают постоянный характер. У больных появляется высокая температура, озноб, потоотделение. Может развиваться гнойное воспаление ЖП. При объективном исследовании больного в области правого подреберья пальпируется неровной поверхности, плотный опухолевый инфильтрат.

При локализации опухоли в верхней части холедоха желтуха возникает в ранней стадии ее развития и быстро прогрессирует. При этом отсутствует симптом Курвуазье, печень увеличивается. При рубцовом сужении желчных протоков нередко после операции формируется желчный свищ.

Дифференциальная диагностика МЖ в первую очередь проводится между паренхиматозной и гемолитической желтухами (ГЖ).

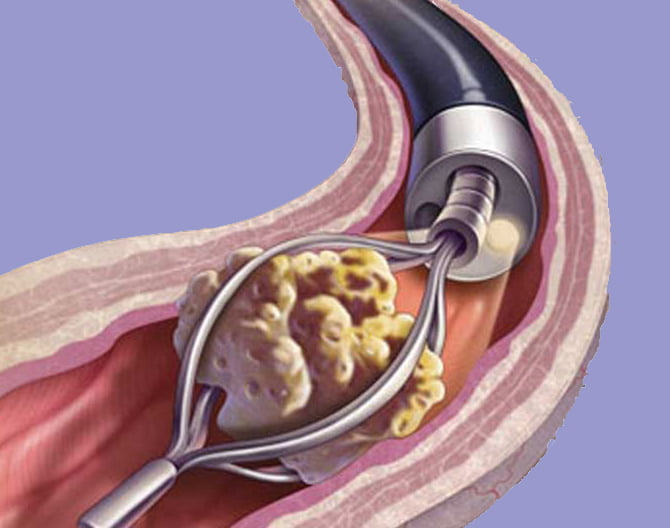

При неосложненных формах этих двух желтух их дифференциация при наличии необходимых данных клинического и лабораторного исследований особой трудности не представляет. Для дифференциации разных форм желтух применяют специальные методы исследования (чрескожная, транспеченочная холангиография, дуоденография и т.д.). Комплексное исследование больных дает возможность не только установить диагноз, но и избежать тактических ошибок. Определяя обтурационный характер желтухи, необходимо во время операции уточнить ее причину, локализацию препятствия оттока желчи. С этой целью кроме осмотра желчных протоков и проверки зондом производится также холангиоманометрия, холангиография и холедохоскопия.

В дифференциальной диагностике обтурационной и паренхиматозной желтух имеет значение характер кожных изменений. При ГЖ кожа приобретает лимон-но-желтый оттенок, желтуха бывает умеренной, отсутствует кожный зуд. При выраженной анемии на фоне желтухи бывает заметна бледность кожи и видимых слизистых. Моча бывает темного оттенка за счет увеличения содержания уроби-линогена и стеркобнлиногена. Реакция мочи на билирубин отрицательная. В кале значительно повышается концентрация стеркобилина. Повышается и уровень непрямого билирубина крови.

При паренхиматозной желтухе кожа бывает шафранно-желтого цвета, с рубиновым оттенком. Кожный зуд бывает слабо выраженным. Через 3-4 нед. цвет кожи приобретает желто-зеленый оттенок. При гепатите и холангите печень увеличивается, бывает плотной и болезненной. Наряду с отмеченными явлениями увеличение селезенки дает возможность подтвердить немеханический характер желтухи.

При желтухе, обусловленной ЦП, появляются явления ПГ. Отмечаются повышение уровня билирубина (прямого и непрямого) и уменьшение содержания протромбина. Повышается уровень трансаминаз крови, особенно при вирусном гепатите. В моче значительно повышается уровень уробилина и уробилиногена. При тяжелом поражении паренхимы печени билирубинемия имеет перемежающий характер, повышаются показатели прямого и непрямого билирубина и холестерина, а концентрация протромбина уменьшается. Если при длительной МЖ неопухолевого характера кожа приобретает желто-зеленый оттенок, то при желтухе, обусловленной опухолями, она приобретает землистый оттенок, а при очень большой продолжительности МЖ кожа бывает темно-бронзового цвета.

При обусловленной камнями МЖ в начальной стадии заболевания появляются приступообразные боли, желтуха появляется иногда на фоне обострения холецистита. При опухолях панкреатодуоденальной зоны желтуха развивается без болей, отмечается выраженный кожный зуд, особенно при повышении уровня билирубина в крови.

У большинства больных печень не увеличивается, у части из них выявляется симптом Курвуазье. Селезенка при МЖ обычно не увеличивается и не пальпируется, лимфатические узлы также не увеличиваются. Кал бывает обесцвеченный, а при полной обтурации желчных протоков опухолями он бывает ахоличным. Моча бывает темного цвета. В крови значительно повышается уровень прямого и непрямого билирубина, особенно при опухолях панкреатодуоденальной зоны. При холедохолитиазе, особенно при наличии «винтильного» типа камней, билирубинемия носит перемежающийся характер. При опухолях желчеотводящих путей отсутствует уробилинурия, но сохраняется билирубинурия.

Для диагностики характера желтух важное значение имеет рентгенологический (в том числе и ангиографический), эндоскопический, радиологический, ультразвуковой методы исследования. Эти методы дают возможность получить ценные данные для дифференциальной диагностики желтух.

Известно, что при желтухе возникают нарушения белкового, углеводного, жирового, витаминного обмена, выраженные нарушения свертываемости крови. В связи с этим возникает необходимость дооперационной подготовки больного, направленная на нормализацию нарушенных функций организма и нарушений свертывающей и противосвертывающей систем. Дооперационная подготовка больных желтухой дает возможность выполнять оперативные вмешательства в более безопасных условиях, сокращать количество послеоперационных осложнений и т.д.

Перейти к списку условных сокращений

Р.А. Григорян

Опубликовал Константин Моканов

Механической желтухой называют синдром проявления желтушности кожных покровов и глазных склер из-за нарушения вывода желчи из организма по желчным протокам. Состояние опасно для пациента, поскольку в крови сильно повышена концентрация билирубина, пигмента, входящего в состав желчи. Он меняет цвет кожи, при этом отравляет весь организм, особенно головной мозг. Развитие патологии может быть при проблемах с печенью, распадов эритроцитов, но особенно опасно появление механической желтухи при непроходимости желчевыводящих путей.

Почему возникает механическая желтуха?

При заболеваниях органов ЖКТ часто развивается механический вид желтухи. В том числе, возможно образование опухолей злокачественной этиологии, о которых пациент узнает только при проявлении пожелтения склер и кожи. Все причины появления механической желтухи можно разделить на доброкачественные и злокачественные.

Доброкачественная этиология

- желчнокаменная болезнь с перекрытием камнями и конкрементами просвета в пузырном протоке или желчевыводящих путях. Возникает застой желчи, она становится более вязкой и концентрированной, развивается воспаление и рубцевание тканей;

- холангит склерозирующего типа в иммунной системе. Характеризуется патологиями желчных протоков из-за аутоиммунных атак;

- патологии билиарной системы врожденного типа;

- панкреатит в хроничческой или острой стадии. Близкое расположение поджелудочной железы к желчным протокам влияет на их работу при наличии отечности и воспалительных процессов;

- киста в зоне головки поджелудочной железы сдавливает снаружи холедох и мешает естественному пассажу желчи;

- паразитарное поражение эхинококками или другими гельминтами. Они размножаются в путях вывода желчи и нарушают их проходимость;

- воспаление дуоденального сосочка двенадцатиперстной кишки с последующим сужением просвета в канале.

Злокачественная этиология

| № | Полезная информация |

|---|---|

| 1 | Рост злокачественных новообразований в пузырном протоке |

| 2 | раковое поражение печени |

| 3 | развитие рака в головке поджелудочной железы |

| 4 | метастазы в печеночной системе |

| 5 | карцинома в тонком кишечнике, находящаяся близко к дуоденальному сосочку |

Патогенез механической желтухи

Закупоренные желчевыводящие протоки провоцируют изменение химических качеств желчи. Она становится вязкой и концентрированной, происходит сбой желчных кислот, развивается холемия. Все системы и жизненно важные органы подвергаются мощной интоксикации. При поступлении пищи в кишечник всасывание белков, витаминов А, D и K, жиров нарушено из-за недостаточности работы печени.

Главной задачей при обследовании становится определение вида механической желтухи, поиск доказательств ее механического характера. Также ищут причину, вызвавшую патологию, и оценивают степень поражения желчевыводящих путей.

Как диагностируют механическую желтуху?

При наличии желтых склер и кожных покровов заподозрить наличие у пациента механический вид желтухи несложно. Но для подтверждения диагноза и установления причины необходимо сделать ряд обследований. Их перечень зависит от возможностей больницы или клиники, в которую обратился пациент, а также от клинической картины и общего самочувствия больного. В некоторых случаях обойтись консервативной терапией не удастся, поскольку необходимо экстренное оперативное вмешательство.

Первичный осмотр

Важно знать! У 78% людей имеющих заболевания желчного пузыря страдают от проблем с печенью! Врачи настоятельно рекомендуют пациентам с заболеваниями желчного пузыря проходить чистку печени хотя бы раз в полгода… Читать далее…

При осмотре врачом узнается анамнез, собираются данные о деуринации и дефекации. Этот момент особенно важен, поскольку желчные пигменты окрашивают каловые массы. При механической желтухе пациенты отмечают обесцвеченный кал и темную урину. Среди симптомов отмечаются боли в правой половине живота под ребрами, иррадиация в правое предплечье и лопатку, отсутствие аппетита, рвоту и тошноту, кожный зуд от переизбытка желчи. Острая боль перед желтухой бывает при холедохолитиазе, а также при опухолевых поражениях билиарной системы.

Визуальный осмотр

Врачом оценивается при механической желтухе степень повреждения кожных покровов, расчесы и эктеричность кожи, пальпацией отмечается увеличение размеров печени, болезненный желчный пузырь, симптомы Курвуазье, напряженные мышцы живота, тахикардия и повышенная потливость.

Лабораторные исследования

Кровь на общем анализе исследуется на предмет исключения анемии, которая часто бывает при механической желтухе. Биохимия показывает уровень АСТ и АЛТ, показатель щелочных фосфатаз. Механическая желтуха после удаления желчного пузыря выявляется при величине билирубина более 26 ммоль/л, в сыворотке этот показатель более 1,5мг. При этом уровни АСТ и АЛТ в пределах нормы. В анализах урины пациента отсутствует уробилиноген, который возникает при обмене билирубина.

Инструментальные методики

- При подозрениях на иммунный холангит выполняются иммунологические тесты. Обязательно проводят исследование на ультразвуковом оборудовании, при этом записи лечащего врача отмечают изменения в билиарной системе;

- механический вид желтухи подтверждается и при проводимой лапароскопической операции. Внутрипеченочные протоки и проходящие каналы под печенью сильно увеличены, их стенки утолщены, все содержимое внутри неоднородно. Становится видна причина обструкции или обтурации протоков. К такому способу прибегают, когда на других обследованиях не удается выявить причину застоя;

Ультрасонграфия

- современным диагностическим способом является ультрасонография, выполняемая эндоскопически. Датчик ультразвукового оборудования вводится в кишечник через анус, что позволяет увидеть ткани и состояние слизистых поверхностей;

- холангиопанкреатография ретроградного типа выполняется методом впрыскивания в дуоденальный сосок контраста, после чего делается рентген брюшины. Это позволяет диагностам получить изображение поджелудочных и желчных путей;

- фиброгастродуоденоскопия является обязательным методом обследования, в ходе которого изучается состояние двенадцатиперстной кишки и её большого соска;

- МРТ и КТ выполняют с контрастом для большей информативности;

- берут образцы тканей на биопсию и цитологию, если выявлены новообразования.

Лечение механической желтухи

Цель лечения механической желтухи – удаление преграды в желчевыводящих путях и нормализация естественного пассажа желчи. Это делается или консервативно при помощи лекарственных средств, или хирургической операцией.

Всех больных этой патологией лечат, придерживаясь следующих принципов:

- эти больные относят к категории острых хирургических патологий;

- устранение желтухи ( её механический вид) должно быть проведено первые 10 дней с момента её развития. Такие сроки обусловлены возможностью развития осложнений – холангита и недостаточности печени;

- лечение должно проводиться исключительно комплексно с регулярной сдаче анализов для контроля эффективности выбранной методики.

Медикаментозное лечение

Клиническая практика доказывает, что лечение медикаментозным путем возможно лишь в редких случаях, это исключение, нежели правило. Медикаментозное лечение при механической желтухе проводится кратковременной с обязательными клиническими исследования биоматериалов пациента на предмет нормализации его состояния.

Вылечить консервативно можно лишь ту патологию, которая возникла из-за панкреатита, воспалительного процесса в дуоденальном соске или при глистном поражении билиарной системы. В таком случае пациенту назначают антиглистные лекарственные средства, ферменты и препараты против воспаления. При механической желтухе необходима также общая детоксикация глюкозо-солевыми растворами. Лечение проводят в стационаре с постоянным отслеживанием эффективности на анализах.

Используемые препараты

Детоксикация при механической желтухе необходима в виде трансфузионной терапии, сформированного диуреза и гемодилюции. Проводится гипербарическая оксигенация, лимфосорбция, экстракорпоральная гемосорбция и экстракорпоральное присоединение печени в изолированном виде.

Для улучшения гомеостаза добавляют особое питание с белками и углеводами, с высоким содержанием витаминов. Также добавляется альбумин и Минозол, казеиновый нидролизат и Аминон, Альвезил. Специалисты особое внимание уделяют восстановлению водно-солевого баланса, вводы изотопные растворы с хлором, кальцием, калием и натрием.

Для улучшения обмена гепатоцитов назначаются витамины группы В, АТФ, аскорбинка, Коэнзим-А, Мексидол, Манитол, 10%-ный раствор глюкозы, Реолиглюкин. При механической желтухе необходимо снизить свертываемость крови и протромбиновое время, для этого используется Викасол и раствор хлористого кальция.

Противоинфекционные меры заключаются в стимлировании иммунной системы. В этом помогают препараты Левамизол, Продигивзон и Имунофан. Среди антибиотиков при этой патологии популярны Рифамицин, Ампицилин, Метранидозол, цефалоспориновые лекарства.

Оперативное вмешательство

Вмешательство хирургами делается только в экстренных случаях для сохранения жизни пациента. Операция может быть паллиативной или радикальной. Радикальные методы устраняют причины развития холестаза и сдавливания желчных путей. Паллиативная операция предполагает дренирование желчевыводящих протоков наружным или внутренним способом. Если механический вид желтухи выражен крайне ярко, более 100 ммоль на литр в результатах анализов, есть признаки холангита и ряд сопутствующих заболеваний, то вмешательство проводится в несколько этапов.

В первую очередь делается избавление от сдавливания холедоха на некоторое время, при этом проводится подготовка больного. После проводится лечение на основного этапа. Встречаются случаи, когда декомпрессия переходит в постоянный характер и становится паллиативным методом, тогда делается дуоденостомия и шунтирование наружного типа для возврата желчи в пищеварительную систему.

Выбор метода проведения операции напрямую зависит от причины механической желтухи. Это могут быть следующие патологии:

- желчнокаменная патология. Требуется удаление конкрементов или удаление жёлчного пузыря, холецистэктомия;

- кисты в поджелудочной железе. Необходимо провести иссечение образований;

- непроходимость желчевыводящих протоков, дискенезия. Проводится протезирование и/или пластика каналов;

- новообразования раковой этиологии. Требуется удаление опухоли вместе с тканями или всем органом и рядом расположенными лимфоузлами.

В запущенной форе болезни проводится хирургическая операция по устранению симптомов механической патологии и максимального продления жизни пациента. Эти методы называют паллиативными.

Какие бывают осложнения?

Среди возможных осложнений патологии чаще встречаются следующие заболевания:

- недостаточность почек и печени;

- энцефалопатия печени;

- недостаточность сердечно-сосудистой системы;

- кровотечения холемические;

- цирроз печени билиарного типа.

Особенности постоперационного восстановления

- Проведение режима восстановительного периода зависит от методики лечения. Если проводилось лапароскопическое вмешательство, то больной должен соблюдать постельный режим от3 до 5 суток. Если вмешательство было малоинвазивным, то достаточно 2х дней. Обязательно в это время проводить дыхательные упражнения и нетяжелую лечебную гимнастику;

- диета предполагает стол №0 в течение первых суток (если состояние тяжелое, то 48 часов). После этого до пятых суток питание по столу №20, с шестых суток рацион согласно лечебной диете №5;

- удаление дренажной системы из брюшины делается на 3…5 сутки. Дренаж в холедох ставят на режим сифона на десятые сутки, а удаляют после 2-х недель после фистулохолангионграфии;

- ещё около пяти дней необходимо наблюдать пациента, проводя гепатотропную, антибактериальную терапию и процедуры против интоксикации.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=726317716695