Аномалия формы желчного пузыря реактивные изменения

Человеческая пищеварительная система работает как один слаженный механизм, благодаря нормально протекающим функциям внутренних органов. Когда в каком-либо органе случается сбой, что влечет за собой нарушение его функциональности, страдает практически вся пищеварительная система. При деформации желчного пузыря могут возникать различные нарушения в работе, что негативно сказывается на переваривании пищи. Следует знать, насколько опасна патология, и как бороться с ее последствиями.

Что такое деформация желчного пузыря

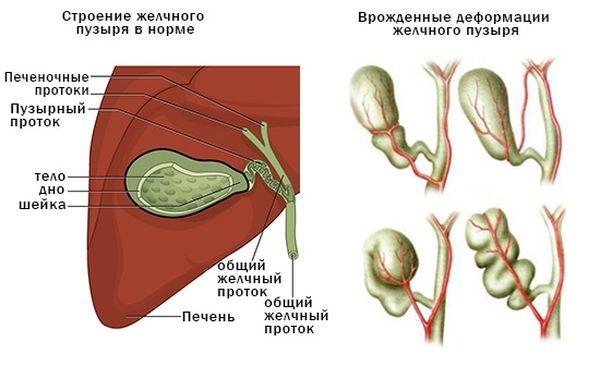

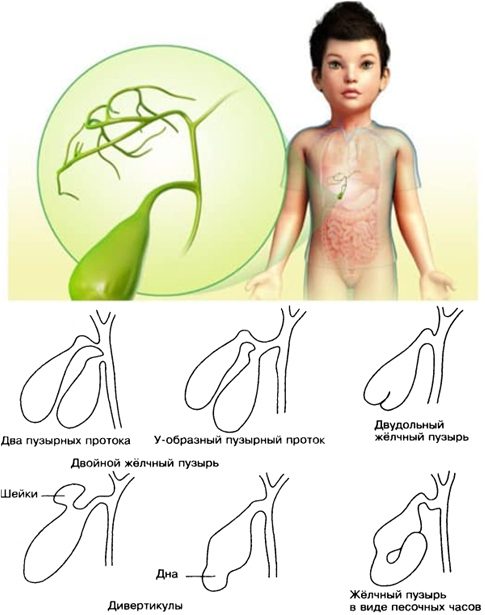

Орган выполняет функцию забрасывания желчных кислот в двенадцатиперстную кишку, чтобы улучшить переваривание пищи. Анатомическое строение грушеобразное, оно состоит из трех частей – шейки, тела и дна. Есть определенные нормы размеров и внешнего вида форменных элементов. Если хотя бы один из них не соответствует критериям, это указывает на деформацию желчного пузыря.

Искривленный желчный пузырь из-за деформирования не может нормально функционировать, поэтому взрослого часто беспокоят характерные симптомы.

По коду МКБ искривление желчного пузыря имеет следующие обозначения, в зависимости от разновидности заболевания:

- К82;

- К82.0;

- К82.9;

Существуют следующие виды искривления желчного пузыря:

- Деформация желчного пузыря по форме S-образная. Чаще всего обнаруживается в качестве врожденной патологии, нежели приобретенной. Появлению болезни предшествуют генетические отклонения, плохая наследственность.

- Гиперплазия или недоразвитие.

- Различные нарушения в области шейки. Деформация шейки желчного пузыря может возникать по причине воспалительных болезней органа – холецистита в хроническом течении, ведь патологии связаны между собой. Также нарушения появляются из-за неблагоприятных физических факторов – при сильном физическом перегрузе, при поднятии тяжестей или из-за провисания шеечного отдела.

- Появление перегиба, возникающего между дном и телом желчного пузыря.

- Изменение формы, которое может появляться в различных отделах пузыря.

- Контурная деформация желчного пузыря. Патология деформирует стенки. Контурная деформация появляется на фоне холестаза длительного течения.

В зависимости от вида деформации, существуют определенные причины, которые повлияли на его возникновение.

Причины деформации пузыря желчного у взрослого

К ним относятся:

- гепатит типа А;

- возрастное изменение или опущение внутренних органов, что также может проявляться в виде деформации желчного органа;

- грыжа;

- желчнокаменная болезнь;

- злокачественные новообразования;

- спайки внутренних органов;

- хронический застой желчи в пузыре;

- неправильное питание, изменение графика жизни и злоупотребление алкоголем;

- повышенные физические нагрузки, включая поднятие большого веса неподготовленным организмом, реже – при занятии силовыми видами спорта, когда мышечный корсет не готов к такой работе;

- дискинезия желчевыводящих путей.

Ведение неправильного образа жизни может стать началом острого периода, когда нарушается отток желчи и симптомы усугубляются. Деформации желчного пузыря также нередко возникают из-за постоянных стрессов. Временное изменение его формы возникает при долгом пребывании в нефизиологических позах.

У новорожденных детей деформация желчного пузыря появляется по таким причинам:

- генетические нарушения;

- нарушения внутриутробного развития плода на этапе формирования, включая генетические аномалии в закладке внутренних органов по причине тяжелой беременности или наличия вредных привычек у будущей матери – курения или злоупотребления алкоголем, употребления наркотических веществ, некоторых медикаментов;

- наличие тяжелых хронических болезней у беременной женщины.

У подростков деформация желчного пузыря обнаруживается в таких ситуациях:

- воспалительные процессы в органах брюшной полости;

- обнаружение врожденных аномалий внутренних органов либо печени, протоков.

Запустить данные неблагоприятные изменения могут гормональные скачки и наступление активной фазы роста в этом возрасте.

Симптомы деформации желчного пузыря

По таким признакам можно заподозрить деформацию желчного:

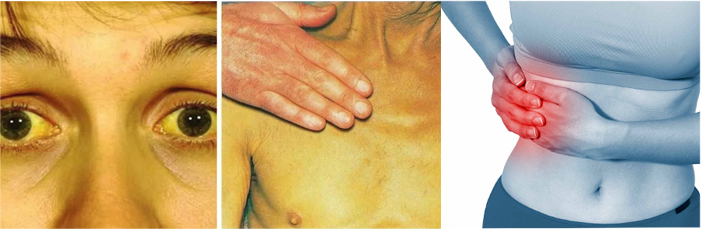

- Проблемы пищеварения, которые влияют на состояние каловых масс. Нередко наблюдается диарея, потеря нормального цвета или появление вкраплений.

- Частые рвотные позывы, сильная тошнота – следующая стадия развития симптоматики.

- При развитии дальнейшей ст. наблюдается постепенная утрата массы тела из-за нарушений в деятельности пищеварительных органов.

- Усиленное потоотделение и повышение температуры тела, преимущественно на уровне субфебрильных значений.

- Болезненные ощущения в области правого подреберья. Если наблюдается контурная деформация пузыря, то дискомфорт ощущается сразу после приема еды и напитков. Характер болевого синдрома – резкий и колющий.

Если у больного возник загиб посредине органа, нередко проявляются признаки желтухи – пожелтение склер и кожи. В этом случае нужно обязательно обратиться за помощью медицинского персонала.

Диагностика при деформации желчного пузыря

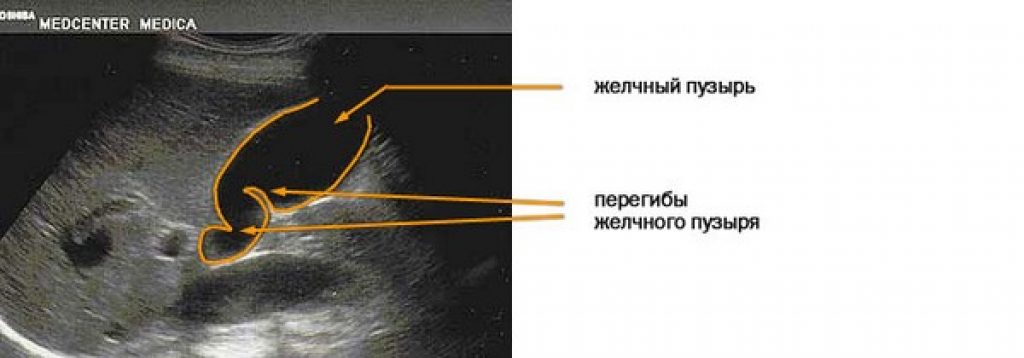

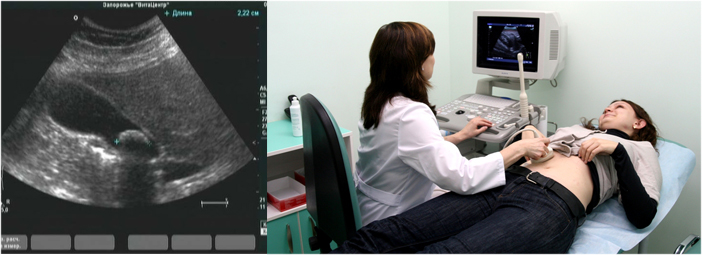

Один из самых безопасных и точных методов выявления патологии – способ ультразвукового исследования. Вариант обследования позволяет быстро и безболезненно выявить проблему по эхопризнаках.

Основные преимущества УЗИ диагностики включают:

- В данном случае этот метод окажется более информативным, нежели компьютерная томография.

- Метод абсолютно безвреден для любой категории населения – беременных, кормящих матерей, детей и людей старшего возраста.

- УЗИ позволяет рассмотреть желчный пузырь в любом положении, а не только лёжа, ведь бывают случаи, когда эхографические признаки деформации наблюдаются исключительно в стоячем или лежачем положении.

- Посредством ультразвуковой диагностики можно без проблем выявить другие воспаленные органы, которые влияют на воспалительный процесс желчного пузыря.

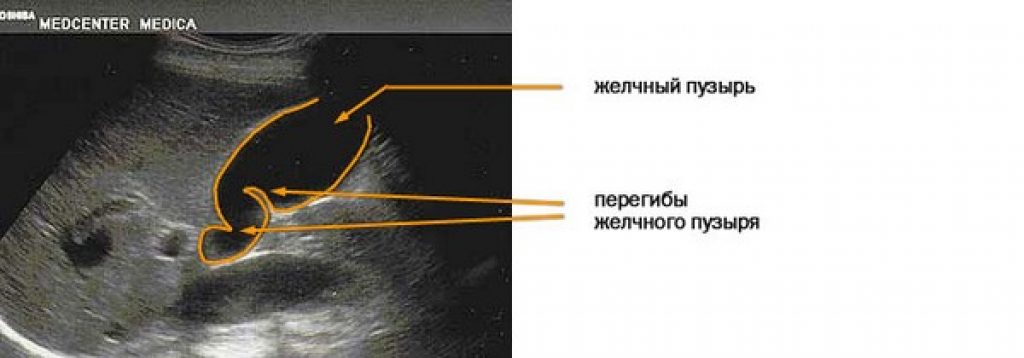

Если при обследовании области желчного пузыря обнаружены эхопризнаки эхонегативной структуры, значит, это вариант нормы. При любых других диагностических отклонениях эхографической картины можно говорить о воспалении, отложении конкрементов, искривлении шейки, появлении перетяжек и изгибов.

На какие эхопризнаки следует обращать внимание при проведении исследования:

- расположение желчного пузыря;

- форму и размеры;

- степень наполнения и скорость высвобождения;

- двигательную реакцию во время вдоха и выдоха пациентом;

- на внешние и внутренние очертания желчного пузыря;

- плотность структуры стенок;

- наличие искривления;

- отсутствие или присутствие камней.

С помощью данного диагностического метода можно выявить признаки деформации желчного пузыря в полной мере. Экран монитора, к которому подключен УЗИ-датчик, показывает эхографические данные – возможны перегибы, перетяжки, перекручивание, уплотнения и отклонение от нормы в очертаниях, размерах.

Чем чревата деформация желчного пузыря

Из-за недиагностированной вовремя деформации пузыря может возникнуть ряд следующих осложнений:

- Желчный застой, который грозит возникновением воспалительного процесса и образованием конкрементов.

- Нарушение нормального кровообращения, некротизация тканей и истончение стенок желчного пузыря, из-за чего желчь будет забрасываться в брюшную полость. В результате развивается перитонит. При отсутствии молниеносной врачебной помощи развивается сепсис и человек умирает в мучительной агонии.

- Гастродуоденальный эзофагит – характеризуется забросом содержимого двенадцатиперстной кишки обратно в желудок.

- Хроническое воспаление стенок кишечника.

- Стойкий иммунодефицит.

Также может наблюдаться лабильная деформация. Данное состояние является временным и возникает исключительно при воздействии неблагоприятных факторов – при интенсивных занятиях спортом. Это означает, что лечение не требуется в этом случае, так как временные загибы обычно не вызывают дискомфорта или нарушения в самочувствии.

Как лечить деформацию желчного пузыря

Если деформация желчного пузыря обнаружена у ребенка до года, то ее не следует специально лечить, но постоянное наблюдение за новорожденным потребуется. Если же у взрослого деформация пузыря приобретенная, то ее лечение необходимо. Обычно приобретенные патологии сопровождаются рядом негативной симптоматики и не требуют отлагательства.

Базовые терапевтические курсы направлены на устранение негативной симптоматики. Их нужно проводить 3–4 раза, длительностью в 1–2 недели. Основная цель терапии – восстановить нормальное отделение желчи и убрать застойные явления. Также нужно убрать боль и снизить силу воспалительного процесса.

Если патологическое состояние было обнаружено на терминальной стадии и медикаментозная терапия не поможет, то прибегают к оперативному вмешательству.

Какие лекарства обычно назначаются:

- Спазмолитические и обезболивающие средства. Чаще всего для купирования спазмов используются препараты Но-Шпа в виде внутримышечного раствора, Баралгин, Трамадол или сульфат Атропина. В этом случае боль проходит симптоматически, так как обезболивающие медикаменты не влияют на первопричину возникшего дискомфорта.

- Для подавления воспаления, вызванного инфекцией, нужно назначать антибиотики широкого ряда действия. Обычно используются препараты пенициллинового или цефалоспоринового ряда. Для поддержания микрофлоры желудка и кишечника дополнительно используется Линекс или Хилак Форте.

- Иногда назначаются для лечения сорбенты, помогающие избежать сильной интоксикации организма.

- Если имеется желчный застой в анамнезе, но нет конкрементов в желчном пузыре, то могут назначаться желчегонные препараты из группы холеретиков или холекинетиков.

- Также используются гепатопротекторы – Карсил, Гепабене, Эссенциале. Принимая гепатопротекторы курсом, можно улучшить общее самочувствие и нормализовать работу пищеварительного тракта.

В качестве вспомогательных методов лечения назначается ЛФК, санаторно-курортный отдых и массаж живота.

Если традиционная медицина не справляется, а в желчном пузыре происходят необратимые процессы, показано хирургическое вмешательство.

Лечение деформации пузыря желчного народными методами

В лечении травами важно придерживаться долгого срока терапии. Лечить таким способом последствия болезни придется долго, так как организм должен восстановиться за счет ограниченных ресурсов. Рекомендуется сказать врачу о желании применять народные способы лечения.

Примеры рецептов:

- Смешать комбинацию тмина, крушины, мяты, и мелиссы в равных пропорциях и залить 200–300 мл горячей воды в термос. Употреблять настойку за полчаса до приема пищи, вечером.

- Смесь из мяты и ромашки нужно залить 200 мл воды и кипятить на водяной бане 15 минут. Отвар пить 3 раза в день, за полчаса до еды.

- Высушенный чистотел и зверобой заливают 500 мл кипятка и настаивают в течение получаса. Чай нужно процедить и выпить несколько раз в течение дня.

Такие отвары положительно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта, улучшают аппетит. Также болезнь лечится с помощью отваров фенхеля, тысячелистника, бессмертника и полыни.

Диета при деформации желчного пузыря

Соблюдение принципов здорового питания является значимой составляющей в предотвращении последствий патологии. Искривленный орган склонен часто вызывать разные осложнения, значит, из-за этого страдает пищеварительная система. От правильности рациона будет зависеть слаженность работы пищеварительных органов. Вот почему неправильный режим питания приводит к обострению симптоматики.

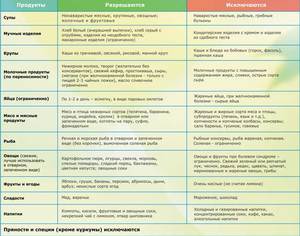

Какие продукты можно употреблять, если желчный пузырь искривленный:

- любые овощи;

- практически все фрукты, кроме тех, что с кислым вкусом;

- макаронные изделия;

- нежирные сорта рыбы;

- постное мясо;

- перетертые первые блюда, состоящие преимущественно из круп и вареных овощей;

- молочные и кисломолочные продукты, обезжиренные или с низким процентом содержания жира;

- сливочное и растительное масло – в ограниченном количестве;

- из напитков – узвар, кисель, некрепкий черный чай, компот, настоянные сухофрукты – все домашнего приготовления;

- из десертов – фруктовые салаты, обезжиренный творог с фруктами;

- из сладкого – мёд и варенье, галетное печенье.

Весь список не является исчерпывающим. В личном порядке можно обсудить диету с лечащим врачом и составить список рекомендуемых и запрещенных пищевых продуктов.

При наличии деформации запрещено употреблять такую пищу:

- жирные, острые, соленые блюда;

- полуфабрикаты;

- консервированные продукты – соления, маринады и тушенка;

- грибы;

- яичные желтки;

- шоколад, кофе и сдобные булочки в большом количестве;

- фастфуд – еда из Макдональдс, картошка фри, мороженое.

Основные правила приготовления диетических блюд:

- пища готовится на пару или варится;

- тушить, запекать и жарить еду запрещено;

- питание соблюдается дробное, пациент должен есть небольшие порции каждые 2–3 часа;

- частота питания – 4–5 раз в день, чтобы не перегружалась пищеварительная система;

- помимо напитков нужно пить 1.5–2 литра чистой, негазированной воды.

Профилактика перегиба

Профилактические меры у взрослых включают:

- Соблюдение правильного режима питания.

- При обнаружении недомогания, связанного с пищеварительным трактом, не заниматься самолечением, а срочно идти к врачу.

- Регулярно посещать гастроэнтеролога для планового осмотра и проведения УЗИ внутренних органов раз в год (для пожилых лиц рекомендация по обследованию – 2 раза в год).

- Бросить курить и ограничить употребление алкоголя.

- Начать вести активный образ жизни, но не усердствовать с чрезмерными физическими нагрузками.

Чтобы предупредить патологию у новорожденного, будущая мать также должна тщательно следить за своим здоровьем. Во время беременности нужно правильно питаться, требуется полностью отказаться от вредных привычек. В период планирования беременности все хронические болезни должны лечиться, чтобы вывести их в состояние стойкой ремиссии.

Выводы

При деформации желчного пузыря, в зависимости от вида возникшей патологии, следует регулярно посещать гастроэнтеролога и проходить курс лечения. Немаловажно соблюдать принципы правильного питания и отказаться от вредных привычек.Чтобы подробнее ознакомиться с тем, что являет собой болезнь, рекомендуется изучить другие статьи нашего сайта, содержащего много полезной информации по медицинской тематике.

Реактивные изменения поджелудочной железы: причины

Поджелудочная железа является одной из наиболее крупных пищеварительных систем. В размере она уступает лишь печени. Орган состоит из хвоста, тела и головки перемежающихся друг с другом. Железа вырабатывает специальные ферменты, которые принимают активное участие в переваривании еды, а также она секретирует инсулин – гормон, оотвечающий за содержание сахара в кровяных потоках.

Частично поджелудочную железу закрывает желудок, она связана с желчевыводящей системой и печенью. Поэтому патологические процессы, появляющиеся в ней – это реакции на возникновение в брюшной полости разнообразных хронических недугов.

Также реактивные изменения поджелудочной железы, могут стать причиной значительных физиологических изменений, способствуя прогрессированию массы болезней.

Взаимодействие пищеварительных органов

Поджелудочная железа должна выполнять две важные функции:

- внутрисекреторная (заключается в производстве островками Лангерганса инсулина, способствующего усвоению глюкозы);

- внешнесекреторная (заключается в выработке панкреатической жидкости, принимающей активное участие в процессе пищеварения).

Пищеварительный сок, производимый паренхимой, соединяясь с желчным протоком, отступающим от желчного пузыря, собирается в проток и открывается в области двенадцатиперстной кишки.

Вследствие такой тесной взаимосвязи болезни органов желчевыводящих путей и печени провоцируют реакцию и изменения в полноценном функционировании всей системы.

Какие последствия могут возникнуть от реактивных изменений?

Понятие «реактивные изменения» вызывает некий страх у массы пациентов. Но в действительности это обозначает, что орган реагирует на изменения, происходящие в одном из близлежащих с железой органов, причины не обязательно опасны.

Эти реактивные изменения могут стать причиной появления болевого синдрома, колебаний показателя сахара в крови и дисфункции правильного функционирования системы пищеварения.

Когда поджелудочная железа реактивная ее паренхима продуцирует недостаточное количество гормонов, отвечающих за липидно-углевой обмен, а также малое количество панкреатического сока, в котором содержатся ферменты, необходимые для полноценного пищеварения.

Воспаление поджелудочной железы, появляющееся из-за агрессивного влияния на нее печени и органов путей, выводящих желчь, является приступом реактивного панкреатита, для которого характерны:

- реактивные изменения паренхимы;

- отек органа, вследствие чего он увеличивается в размере.

Прогрессирование реактивного панкреатита как у ребенка, так и у взрослого может являться ответом железы на различные заболевание ЖКТ. К ним относятся следующие болезни:

- заболевания пищевода;

- острый и хронический гепатит;

- язвенный колит;

- хронический холецистит;

- язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

Болезни печени и желчевыводящих протоков

В основном, когда застаивается желчь в желчевыводящих путях и желчном пузыре, то в паренхиме происходят реактивные изменения, имеющие диффузный характер. Однако, обнаружить это можно только с помощью УЗИ и на одном из участков паренхимы.

Аналогичные процессы происходят при болезнях печени, при этом нарушаются ее функции, отвечающие за выработку желчи.

Симптомы, присутствующие при таких реактивных изменениях у ребенка и у взрослого:

- тошнота;

- болевые ощущения вверху живота;

- расстройство стула.

Но, если учесть, что возникновение такой же симптоматики характерно и для других болезней ЖВП и печени, то иногда отличить их от сходных признаков реактивных изменений железы почти невозможно, причины здесь будут смазаны.

Болезни ЖКТ

Реактивный панкреатит может прогрессировать при заболеваниях ЖКТ у ребенка и у взрослого. Чаще всего виновницей этого становится язва двенадцатиперстной кишки.

К тому же реактивные изменения поджелудочной могут способствовать появлению:

- тошноты;

- жидкому стулу;

- болевым ощущениям в верхней части живота;

- метеоризму.

Изредка реактивный панкреатит появляется при болезнях толстого кишечника и пищевода. Например, такое состояние может вызывать рефлюкс-гастрит. Это заболевание является воспалением пищевода, которое возникает, когда в орган затекает желудочный сок.

Систематическое раздражение кислой средой становится причиной воспаления пищевода, а после – появления на его стенках язв.

Язва – это тяжелый недуг, оказывающий негативное влияние на общее состояние органов пищеварения и поджелудочной железы.

Реактивные патологические изменения, происходящие в железе, формирующиеся в условиях болезней ЖКТ, могут проходить у ребенка и у взрослых с незначительной симптоматикой или вообще без каких-либо признаков.

Диагностирование

Реактивные изменения, происходящие в поджелудочной железе, можно диагностировать с помощью УЗИ, при котором обследуются все органы, являющиеся возможными причинами возникновения приступа.

На УЗИ паренхима здоровой поджелудочной железы однородная. Ее размеры не увеличены и не уменьшены, без каких-то очагов либо диффузных изменений.

Диффузные изменения – это не диагноз, а состояние поджелудочной железы. При этом изменения распределены по всей ткани органа равномерно. Когда изменения имеют очаговый характер, то, скорее всего, у пациента в железе имеются опухоли или камни.

К тому же в процессе ультразвукового исследования в больном органе может выявиться различный характер диффузных изменений, благодаря чему устанавливается тот или иной диагноз:

- диффузное снижение плотности эхогенности и паренхимы (если параметры органа увеличились, то это является подтверждением наличия приступа острого панкреатита;

- диффузные изменения поджелудочной железы с повышением эхогенности и плотности при уменьшенном либо нормальном размере железы (свойственно при наличии фиброза);

- диффузное понижение эхогенности и уменьшение плотности паренхимы, при котором орган не увеличивается (явление характерно для реактивных и хронических изменений);

- диффузное увеличение эхогенности при естественных параметрах железы может свидетельствовать о лимпоматозе (для недуга характерно частичное замещение паренхимы жиров;

По причине того, что, основываясь только на УЗИ установить точный диагноз болезни довольно непросто необходимо проводить дополнительные диагностические исследования, в которые входит:

- эндоскопия двенадцатиперстной кишки (проводится для исследования слизистой в месте, где впадает проток);

- общий и биохимический анализ крови (делается с целью установления нарушений функционирования органа и для диагностирования либо исключения наличия воспаления);

- анализ мочи на содержание ферментов пищеварения.

После, результаты всех анализов тщательно исследуются гастроэнтерологом. Затем он оглашает точный диагноз и назначает лечение, борющееся с тем или иным недугом.

Следует заметить, что реактивные изменения не нуждаются в специальной терапии, поэтому, когда основной недуг органов ЖВП или печени будет вылечен, от них не останется и следа.

Источник: https://diabethelp.org/oslozhneniya/reaktivnye-izmeneniya-podzheludochnojj-zhelezy.html

Особенности реактивного гепатита и его лечение

Реактивный гепатит — это синдром, имеющий вторичное значение и проявляющийся на фоне основной патологии, чаще всего печеночной недостаточности или заболеваний желчного пузыря.

Он протекает доброкачественно, поскольку даже возникающие структурные морфологические изменения печени обратимы.

Более чем у половины пациентов синдром имеет стертую клиническую картину либо вовсе не проявляется симптоматически.

- 1 Причины

- 2 Симптомы

- 3 Диагностика

- 4 Лечение

Причины

Основной причиной развития реактивных изменений печени является полиморфизм гепатоцитов. Появляются воспалительные изменения и мелкие некротические очаги внутри долек, а сами гепатоциты имеют признаки белковой и жировой дистрофии. Основные этиологические причины синдрома таковы:

- воспалительные процессы органов ЖКТ: гастрит, холецистит, язва, холангит, язвенный колит;

- эндокринные нарушения и аутоиммунные заболевания: волчанка, сахарный диабет;

- ревматизм и артриты (ревматоидный, полиартрит);

- аллергические заболевания: астма, дерматит;

- неврологические нарушения;

- врожденные патологии печени и желчного пузыря;

- вирусные, бактериальные и паразитарные инвазии.

Синдром реактивного гепатита проявляется у 97% пациентов с ЖКБ, у 40% с панкреатитом, у 63% с язвой желудка и у 74% с ревматоидным артритом.

Толчком для развития неспецифического реактивного гепатита является ослабленный иммунитет и сильный стресс. В большинстве случаев синдром обостряется при токсическом поражении печени, вызванном отравлением или действием инфекции, а также в виде осложнения после хирургического вмешательства.

Симптомы

Поскольку реактивные изменения характеризуются воспалительно-дистрофическими процессами в печени, у пациента проявляется целый комплекс симптомов:

- общие признаки: повышенная усталость, сниженная работоспособность, плохой аппетит, тяжесть и ноющая боль в области печени;

- интоксикация (появляется только при тяжелых воспалениях и инфекциях) — головокружение, шум в ушах, субфебрильная температура или лихорадка;

- диспепсия — рвота, тошнота, нарушение стула, несварение, горечь во рту, прозрачный кал и темная моча;

- эмоциональные нарушения — беспричинная раздражительность, бессонница,

- желтуха — окрашивание склер, ладоней и слизистых оболочек в желтый оттенок.

Диагностика

Диагностика неспецифического реактивного гепатита начинается с изучения анамнеза пациента, поскольку там уже могут быть подсказки на этиологическую патологию.

По мере выяснения причины болезни проводятся лабораторные анализы (кровь, кал, моча), а также инструментальные обследования (УЗИ, МРТ, КТ, рентген). Если такая диагностика оставила сомнения, то берется образец ткани для биопсии.

Хотя эта процедура является «золотым стандартом», она инвазивна, а потому проводится в крайнем случае, особенно, если диагностируется реактивный гепатит у детей.

Лечение

Кроме терапии выявленной этиологической болезни показано симптоматическое лечение синдрома:

- диета — стол №5 по Певзнеру с учетом индивидуальных особенностей, например, пищевой аллергии, дисбактериоза и т. п.;

- отказ от физических нагрузок в период обострения;

- прием полезных медикаментов: гепатопротекторы, энтеросорбенты, дезинтоксикационные средства, витамины B, C, E, а также жаропонижающие и успокоительные препараты по показаниям.

Как свидетельствует практика, при эффективной терапии первичной болезни симптоматическая картина и реактивные изменения в печени очень быстро исчезают.

Источник: https://ProPechen.com/bolezni/hepatitis/reaktivnyj-gepatit.html

Диагностика заболеваний желчного пузыря – УЗИ

На практике заболевания желчного пузыря можно разделить на:

– травматические,

– функциональные,

– обменные,

– воспалительные,

– паразитарные,

– опухолевые,

– сочетанные.

Приобретенные заболевания. Повреждения

Повреждения желчного пузыря встречаются очень редко. Различают открытые (ножевые и огнестрельные ранения) и закрытые (разрывы и отрывы).

Эхография является очень доступным методом для получения быстрой информации о возможном повреждении желчного пузыря (даже у постели больного).

При открытых повреждениях желчного пузыря из раны может сочиться желчь, и это облегчает диагностику, однако следует заметить, что из-за открытой раны эхосканирование сопряжено с большими трудностями, так как манипулировать длинным линейным датчиком невозможно.

Для этого следует применять датчик с малой площадью контакта с телом больного – механический или короткий линейный, что позволяет проводить секторное сканирование печени и зоны желчного пузыря из одной или нескольких точек.

В первые часы после открытой травмы на эхограмме желчный пузырь имеет узко-удлиненную форму, в полости лоцируется небольшое количество желчи, стенки утолщены (признак сокращенного желчного пузыря), контуры прерываются в месте ранения, откуда желчь вытекает в виде эхонегативной дорожки, создавая эхонегативный ореол.

При закрытой травме в первые часы эхокартина такая же, как при открытой.

Спустя несколько часов после травмы наряду с нарастанием клинических признаков (боли в правом подреберье, в эпигастральной области, по правому флангу брюшной полости, ограниченное напряжение мышц передней брюшной стенки и боли в этой области при вдохе) на эхограмме желчного пузыря в области гепатодуоденальной зоны и в правой подвздошной области лоцируется значительное количество жидкости (желчи). Эхогенность брюшины повышается (признаки локального перитонита). На вторые сутки в брюшной полости может лоцироваться большое количество жидкости (желчи), появляются признаки разлитого перитонита. Из-за имбибиции брюшины желчью значительно повышается эхогенность, что мешает хорошей визуализации внутренних органов.

В дальнейшем желчь в брюшной полости может быть лоцирована в виде ограниченных межкишечных слабо- или анэхогенных образований, похожих на абсцессы.

При небольших колющих повреждениях из щелевидных разрывов желчь в небольшом количестве вытекает в ложе пузыря; если ее вязкость высокая, то она может затромбироваться и лоцируется как ложный дивертикул в виде паравезикального абсцесса.

В дифференциальной диагностике от другой патологии брюшной полости помогает присутствие травмы.

Функциональные нарушения

К функциональным нарушениям желчного пузыря относят различные дискинезии, которые в клинической практике бывает очень трудно дифференцировать от органических изменений; в общей заболеваемости желчного пузыря они занимают ведущее место.

Причины дискинезий желчного пузыря могут быть врожденные (различные аномалии желчного пузыря и желчных путей), приобретенные (гельминты, чаще энтеробиоз, лямблиоз), заболевания двенадцатиперстной кишки (дуодениты, перидуодениты, дуоденогастральный рефлюкс, рубцовые деформации двенадцатиперстной кишки, изменения сфинктера Одди и др.).

Дискинезии

Это функциональные нарушения моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря. Эхография дает возможность изучить моторику желчного пузыря и дифференцировать варианты его дискинезий. Существуют различные методики определения функциональных особенностей желчного пузыря, и все они основаны на применении пробы с желчегонным завтраком (два желтка или 20 мл сорбита на полстакана теплой воды).

Изменение наибольшего поперечника является самым простым, доступным и надежным методом для определения эвакуационной функции желчного пузыря.

Учитывая, что в норме максимальное опорожнение желчного пузыря происходит за 2 часа, измерения для определения наибольшего поперечника осуществляются до желчегонного завтрака и спустя 90 минут или через 5, 15, 30, 45, 90 минут после приема желчегонного завтрака. В норме желчный пузырь в течение 45-90 минут сокращается на X – У.

исходной величины поперечника. При гипертонии и гиперткинезии желчный пузырь обычно несколько уменьшен в размере, длина его в среднем 4-5 см, поперечник 2-2.5 см, стенка утолщена (2-3 мм). Максимальное его опорожнение наступает менее чем за час.

При гипотонии и гипокинезии желчный пузырь увеличен в размере, в среднем составляет 10-11 см, поперечник 4-5 см, стенка тонкая. Полная эвакуация желчного пузыря продолжается 4-8 часов. К гипомоторной дискинезии относят и застойный желчный пузырь, возникающий вследствие различных функциональных расстройств моторики двенадцатиперстной кишки.

К причинам, приводящим к гипомоторной дискинезии, также относят аномалии пузырного протока, в частности когда шейка желчного пузыря изогнута и обращена вверх и, переходя в пузырный проток под острым углом, может привести к его сдавлению и эвакуации желчи.

К стазу желчи могут привести и другие аномалии, такие, как очень длинный пузырный проток, изгиб в виде клюва, буквы S, стенозы и дивертикулы в шейке желчного пузыря (последние встречаются очень редко), а также другие причины:

- механические – спаечный процесс, камни, опухоли желчного пузыря и обще желчного протока и др.;

- воспалительные – перихолециститы различной этиологии, приводящие к отеку пузырного протока;

Источник: https://health-medicine.info/diagnostika-zabolevanij-zhelchnogo-puzyrya-uzi/