Желчный пузырь в инфильтрате

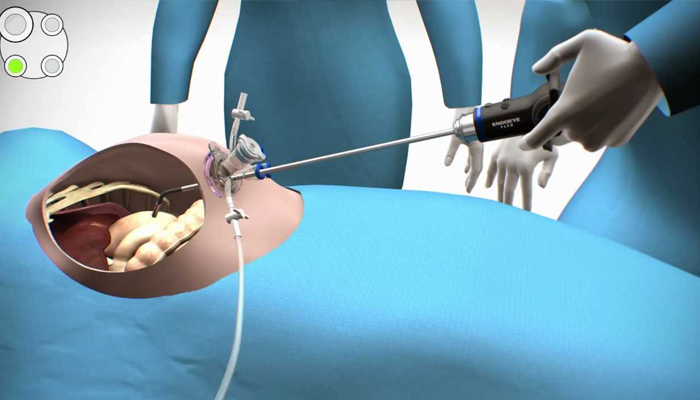

Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений в значимости лапароскопических технологий в лечении хирургических заболеваний.

С 80-х годов прошлого века лапароскопическая хирургия претерпела несколько этапов развития. Начиная с «робкой» холецистэктомии, лапароскопия перешла к лечению других хирургических патологий, и сегодня она нашла свое применение в лечении практически всего спектра заболеваний толстой и прямой кишки, желудка, органов забрюшинного пространства. Да что говорить, сегодня нет области, где бы ни применялись новые технологии. Выросли специалисты, выполняющие такие серьезные вмешательства, как панкреатодуоденальные резекции, шунтирования и многие другие.

Ушли в прошлое споры о месте и роли лапароскопических методик в лечении хирургичекой патологии. Смешно сказать, но в моей памяти остались дискуссии о том, кто должен делать лапароскопическую холецистэктомию – эндоскопист или хирург. Вначале по мере накопления опыта возникли две школы: лапароскопической и традиционной хирургии.

Понадобилось более 25 лет для того, чтобы прийти к выводу: лапароскопическая хирургия – это не что иное, как продвинутый способ оперирования. И не может существовать ни старой, ни новой школы. Просто каждый хирург обязан владеть как традиционным, так и лапароскопическим методами. «Все, что можно сделать руками, можно выполнить лапароскопически» – такой настрой стал девизом для растущей школы специалистов.

Операцию желательно начинать с использованием лапароскопической техники, желательно так ее и закончить, открытые этапы нужно применять как вспомогательные, а к конверсии прибегать, как к осмысленному, запланированному этапу. Это, если хотите, новая философия хирургии современного периода.

Лапароскопическая холецистэктомия – рутинная операция?

Сегодня научный интерес к лечению желчнокаменной болезни ушел на 2-й или даже 4-й план. Решены многие задачи, в частности, в вопросах операционной техники, снижены до минимума летальность, осложнения, сроки реабилитации. Можно сказать, сняты «сливки» с большой хирургической темы.

Однако нельзя забывать, что ЖКБ остается одной из самых распространенных патологий в нашей стране и во всем мире. И практическому хирургу, в том числе молодому, чаще всего приходится встречаться именно с патологией желчного пузыря. Отсюда понятно, что наиболее частой операцией, которую выполняют хирурги самой разной квалификации, является холецистэктомия.

Так исторически сложилось, что если раньше «пропуском» в традиционную хирургию для молодого специалиста была успешно выполненная аппендэктомия, то для посвящения в лапароскопическую — холецистэктомия.

Лапароскопические методы лечения желчекаменной болезни — действительно «раскатанная» тема. Накоплен огромный практический опыт, и сегодня трудно удивить кого-либо статистическими отчетами.

Почему, собственно, о старом?

Известно, что за большими объемами, как правило, скрываются «ловушки». Существуют ситуации, когда, казалось бы, простое вмешательство превращается в сложный процесс с возможным тяжелым исходом. Виной тому выраженные рубцово-инфильтративные изменения, возникающие в результате протекающих или ранее перенесенных обострений заболевания.

Растет новая плеяда молодых хирургов, для которых тема холецистита кажется давно решенной. Именно для них необходимо еще и еще раз возвращаться к теме. Нет ничего более опасного, чем легкомысленный настрой перед операцией. Всем известна мудрость: «учиться нужно на чужих ошибках», но человек почему-то предпочитает все-таки учиться на своих…

Говорить следует не о «голубых» пузырях, а об осложненных и коварных формах этой патологии. Сегодня специалисты все чаще говорят о так называемом «трудном» желчном пузыре.

«Трудный» пузырь – что это такое?

Речь идет о сборном понятии, когда в результате острого или хронического воспаления происходят инфильтративно-фиброзные изменения стенки пузыря, вследствие этого рубцуются ткани, и искажается анатомия околопузырного пространства, особенно в области шейки и пузырно-двенадцатиперстной связки. Все это значительно усложняет операцию и повышает риск осложнений.

Трудности выделения тканей, отсутствие знакомых ориентиров ставят оператора в тупик. Он понимает, что малейшее неточное движение может привести к повреждению важных трубчатых структур, повлечь за собой тяжелые, инвалидизирующие осложнения. Необходима особая осторожность, другая манера диссекции. Здесь требуется знание возможных вариантов искаженной воспалительным процессом анатомии, а также владение техническими приемами, способными помочь избежать нежелательных осложнений.

«Трудный» желчный пузырь можно разделить условно на две группы:

- острые воспалительные формы;

- хронические рубцово-фиброзные изменения желчного пузыря.

Острое воспаление желчного пузыря занимает второе по частоте место среди всех острых заболеваний органов брюшной полости после аппендицита. Деструктивные его формы развиваются в 30% случаев, особенно у пожилых больных.

Случаи перитонита, вызванного деструктивным холециститом, не редки и сегодня, а смертность в таких условиях может достигать 30%. Пути снижения негативных последствий хирурги видят в оптимизации сроков операции.

Хорошо известно, что 7-10 сутки соответствуют в большинстве случаев стадии плотного инфильтрата. В этих условиях холецистэктомия может сопровождаться значительными техническими трудностями.

На основании огромного опыта и большого числа исследований была буквально «выстрадана» т.н. «АКТИВНО-ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ» тактика лечения острого холецистита.

Основные положения этой тактики были утверждены на Пленумах Правления Всесоюзного общества хирургов еще в 1976 году. Самое важное состоит в том, что эта тактика, по мнению современников, способствовала снижению послеоперационной летальности в 5-6 раз за счет смещения хирургической активности в сторону «холодного» периода.

Несмотря на то, что постоянно совершенствуются методы анестезиологического пособия, появилась лапароскопическая хирургия, пережили второе рождение практически все операции, эта тактика используется и в настоящее время в большинстве экстренных хирургических стационаров.

В арсенале методов лечения ЖКБ у хирурга на сегодняшний день 3 вида оперативных вмешательств:

- холецистостомия;

- традиционная холецистэктомия («открытая»);

- лапароскопическая холецистэктомия.

Какая тактика возможна при остром холецистите?

Больные с клиникой перитонита оперируются экстренно. Операцией выбора в этом случае остается «открытая» холецистэктомия. Иногда купируют приступ, накладывая холецистостому (трубку, дренирующую желчный пузырь без удаления последнего). Особенно этот малоинвазивный метод эффективен у больных, отягощенных тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которым трудно перенести большую операцию.

При отсутствии перитонеальной клиники больные подлежат консервативной терапии. Если приступ при этом не купируется, больных оперируют в первые 72 часа, метод операции выбирается хирургом.

При эффективной терапии после снятия острых явлений больные оперируются в т.н. «холодном периоде» в плановом порядке. В ранние или поздние сроки – через 2-3 недели или через 4-6 месяцев.

В последних публикациях за 2016 год в ведущих клиник Америки, Европы, странах Азии ВЫБОРУ ВРЕМЕНИ операции при остром холецистите посвящено большое число исследований.

Специалисты хирургического отделения Университетского госпиталя в Братиславе провели сравнительный анализ результатов срочных и отсроченных операций при остром холецистите. Вывод однозначен — холецистэктомии, выполненные в сроки не более 72 часов от начала обострения, сопровождаются снижением уровня конверсий и осложнений, укорочением сроков лечения и реабилитации больных.

Сходный сравнительный анализ проведен в Главном хирургическом департаменте Университетского госпиталя Хаджеттепе в Анкаре. В случаях острого холецистита авторы также рекомендуют проводить операцию в первые 72 часа от начала приступа. Исследователи вводят понятие «сложный холецистит». Более того, на большом материале (1335 ХЭ) хирурги проанализировали причины конверсий (переходов на открытый способ операции). Был исследован 31 параметр, включающий особенности анатомии пациента, характер течения заболевания, данные лабораторных и инструментальных исследований.

Группа французских авторов из отделения хирургической онкологии и гастроэнтерологии Учебного Госпиталя в Тулоне также приводят результаты анализа признаков «трудного холецистита». Предвидение возможных сложностей предстоящей операции необходимо для снижения осложнений.

Вернемся к вопросам тактики. Острый холецистит. Выздоровела группа срочно прооперированных больных. Остается группа леченных консервативно пациентов. Они возвращаются к своей проблеме и поступают на плановую операцию.

Что мы имеем в качестве наследия некогда удачно проведенного консервативного лечения? Что несет нам уход в прошлом от операции?

Острый приступ после купирования нередко оставляет хроническую инфекцию, глубоко загнанную в желчный пузырь! Это проявляется в виде хронических эмпием, водянок, пузырных свищей. Нередко течение болезни осложняется холедохолитиазом.

Надо отметить, что хроническое гнойное воспаление запускает два процесса. Внутри пузыря «варится» гнойная «каша», стенки пузыря рубцуются, они медленно сдавливают просвет. Повышается внутрипузырное давление. Пузырь пытается выдавить свое содержимое любыми способами: через протоки, стенку, проток. Так формируется «сморщенный» желчный пузырь — одна из самых неблагоприятных форм ЖКБ. Кроме того возникают осложнения: холедохолитиаз, синдром Мирризи, свищи. Вот такое «наследство» теперь тяжким грузом ложится на плечи хирурга.

Какую тактику следует выбрать?

Вернемся к выбору оптимальной тактики лечения. На основании собственного и мирового опыта мы изменили принятые ранее позиции.

Прежде всего, мы отказались от попыток консервативного купирования острых явлений.

Мы считаем, что экстренные операции подразумевают только лапароскопический доступ. Открытая операция может быть выполнена лишь в случае, когда нечего уже препарировать, остается только, что называется, «выгребать» руками.

Больные без перитонеальных явлений подлежат срочной операции – желательно в первые пять суток от начала заболевания. Только такая тактика действительно способна улучшить результаты хирургического лечения острого холецистита.

Оптимизация лечения «трудного» пузыря состоит в соблюдении следующих немногочисленных принципов:

- должен быть проведен тщательный предоперационный анализ особенностей течения заболевания, данных УЗИ, лабораторных и других инструментальных методов исследования;

- при подозрении на возможные сложности рационально усилить «тяжеловесами-специалистами» хирургическую бригаду, оснастить операционную необходимым дополнительным инструментарием, аппаратурой.

С целью снижения количества сложных холецистэктомий и, как следствие, минимизации осложнений мы рекомендуем:

- соблюдать активную тактику, ранние сроки хирургического лечения при острых формах желчного пузыря – желательно до пяти суток от начала обострения;

- отказаться от затяжного консервативного лечения.

Необходимо строго соблюдать особенности хирургической техники:

- при острых формах предпочтительно тупое препарирование в зоне треугольника Кало, корректная работа с тканями, предварительная эвакуация содержимого пузыря, тщательное коагулирование тканей, санация, дренирование;

- при сморщенном пузыре — четко представлять себе характер изменений анатомии в области желчного пузыря и внепеченочной протоковой системы в результате рубцово-инфильтративных процессов;

- при малейших сомнениях необходимо контролировать состояние протоковой системы, используя интраоперационную холангиографию.

В процессе хирургического вмешательства по возможности применять ретроградное выделение пузыря. При анатомировании использовать политику «надкусывания» тканей (т.е. не спешить полностью пересекать выделенные структуры).

Соблюдение выше перечисленных правил тактики лечения и техники оперирования позволяет избежать неприятностей в процессе выполнения хирургического вмешательства, а также снизить число интра- и послеоперационных осложнений. Число конверсий (переходов на открытую операцию) в нашем отделении не превышает 0,1%.

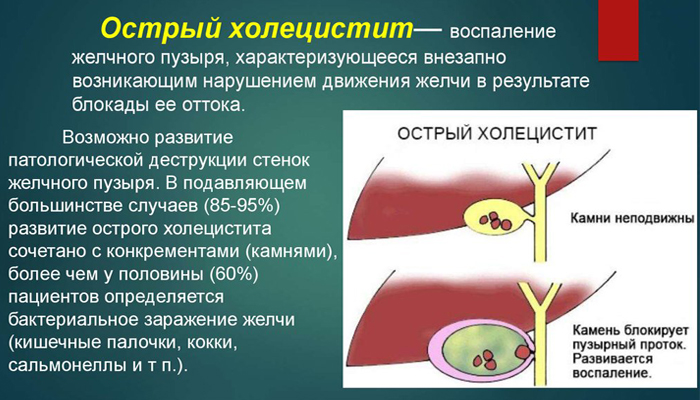

Острый холецистит – стремительно развивающееся воспаление в желчном пузыре. Чаще всего провокатором заболевания является застой желчи, сопровождающийся камнеобразованием. Бескаменная форма диагностируется редко, появляется в результате инфекционного поражения, закупорки пузырной артерии тромбом или общего заражения крови. Проявляется резкой болью в области печени, диспепсическими расстройствами и повышенной температурой тела. Тактика лечения зависит от наличия осложнений и общего состояния пациента.

Определение болезни

В основе острого холецистита лежит воспалительный процесс, прогрессирующий на стенках желчного пузыря. Это самое распространенное осложнение желчекаменной болезни. У 9 из 10 пациентов воспаление обусловлено наличием камней, а у 50 % больных определяется присутствие бактериальной инфекции.

Чаще всего патология встречается у женщин, что объясняется зависимостью здоровья желчного пузыря от гормональных нарушений. В группу риска попадают пациенты пожилого возраста. Они болеют острым холециститом гораздо чаще из-за ослабления организма присутствием других заболеваний внутренних органов. Именно среди таких больных увеличивается вероятность диагностики гангренозных форм патологии.

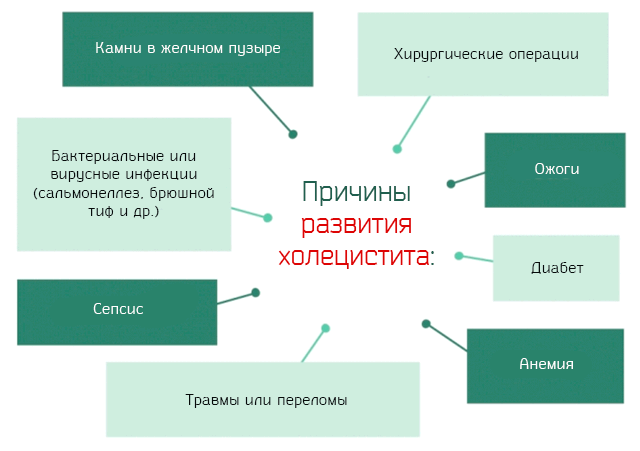

Причины воспаления

В большинстве случаев развитие патологического процесса связано с задержкой оттока желчи. Это внезапное возникшее состояние, вызванное повреждением слизистой пузыря при смещении камня, или перекрытия просвета желчного протока. В результате желчь густеет и становится идеальной средой для активации патогенной микрофлоры.

Острый холецистит появляется по следующим причинам:

| Предрасполагающий фактор | Описание состояния |

| Неправильное питание | Злоупотребление острой, жирной пищей, алкогольными напитками, приводит к усилению секреции желчи, резкому сокращению сфинктеров желчевыводящих путей, повышению давления внутри желчного пузыря |

| Болезни желудка | Гастрит с недостаточной кислотностью способствует снижению иммунитета и присоединению вторичной инфекции |

| ЖКБ | В течение длительного времени камни в желчном пузыре могут не проявляться специфическими признаками. Последствие в форме острого холецистита может появиться после физической нагрузки или тряске во время быстрой езды по неровной поверхности |

| Тромбоз пузырной артерии | Закупорка кровеносного сосуда обычно возникает при атеросклерозе или повышения свертываемости крови. В результате вероятно развитие холецистита гангренозной формы |

Помимо конкрементов в полости пузыря, основным предрасполагающим фактором острого воспаления является уменьшение просвета желчевыводящегоо протока. Иногда признаки болезни появляются вследствие заброса в желчный ферментов поджелудочной железы.

Процесс развития острого холецистита

Толчком к появлению заболевания является обтурация (закупорка) протока камнем, густой слизью или билиарным сладжем. В результате появляются застойные явления с образованием в желчи соединений, которые разрушают защитный слой слизи на стенках пузыря. Обнаженная слизистая повреждается едкими желчными кислотами, запуская воспалительный процесс. Вначале это асептическое воспаление, в последствие возможно присоединение вторичной инфекции.

Разновидности патологии

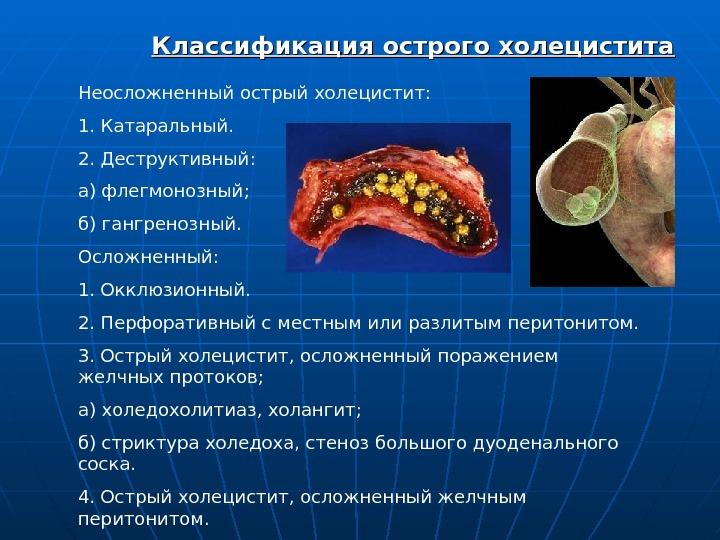

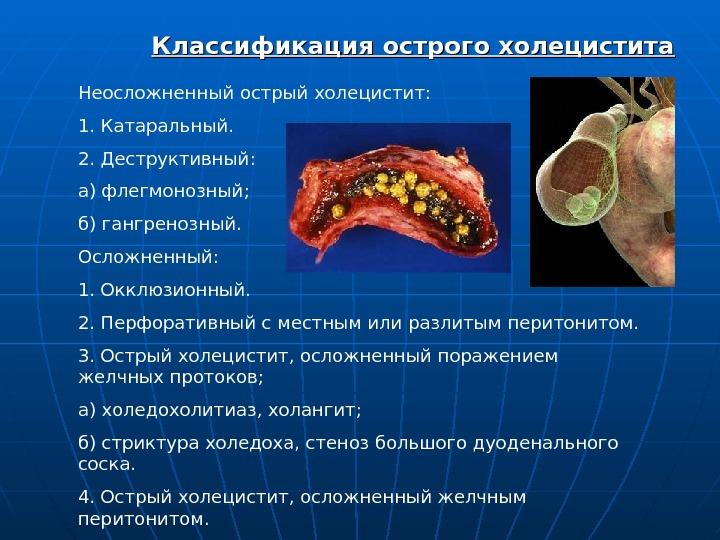

В основе классификации лежит изменение структуры стенок желчного. Выделяют 4 вида острой формы холецистита:

- катаральный –поражается слизистая пузыря;

- флегмонозный – патологический процесс проникает во все слои стенки;

- гангренозный – некротическое поражение тканей;

- гангренозно-перфораторный – разрушение стенки до образования сквозного отверстия.

Классификация острого холецистита:

| Разновидность | Особенности симптоматики |

| Катаральный | При начальной форме больной предъявляет жалобы на сильные боли под правым ребром, в области желудка, распространяющиеся на правую лопатку, шею, плечо. Появляется рвота, после которой состояние не улучшается. Температура повышается до отметки 37,1-37,3 градуса, на языке появляется белый налет |

| Флегмонозный | При сильном воспалении клиника приобретает более насыщенный характер. Сильный болевой синдром набирает интенсивность при кашле, чихании, движении. Усиливаются диспепсические проявления, на стенках пузыря формируются гнойные очаги, а в полости появляется гнойное содержимое. Живот увеличен за счет скопления газов, при пальпации пузыря возникает резкий болевой синдром |

| Гангренозный | При переходе острого холецистита в гангренозную форму возникает ложное улучшение. Боли уменьшаются, но это результат массовой гибели болевых рецепторов. Значение температуры тела повышается фебрильных значений, учащается пульс, появляется слабость, вялость |

| Гангренозно-перфоративный | Прободение стенки пузыря приводит к проникновению желчного экссудата в полость живота с последующим развитием перитонита. Это состояние сопровождается характерными симптомами: заторможенностью, поверхностным частым дыханием, напряжением передних брюшных мышц, угнетением моторики кишечника, сухостью и налетом на поверхности языка |

Острый холецистит приводит к разовому возникновению симптомов, если клиника воспаления периодически повторяется, болезнь, согласно классификации, становится хронической.

Клиническая картина

Воспалительное поражение желчного пузыря проявляется триадой синдромов:

- болевым симптомом;

- диспепсическими расстройствами;

- интоксикационными проявлениями.

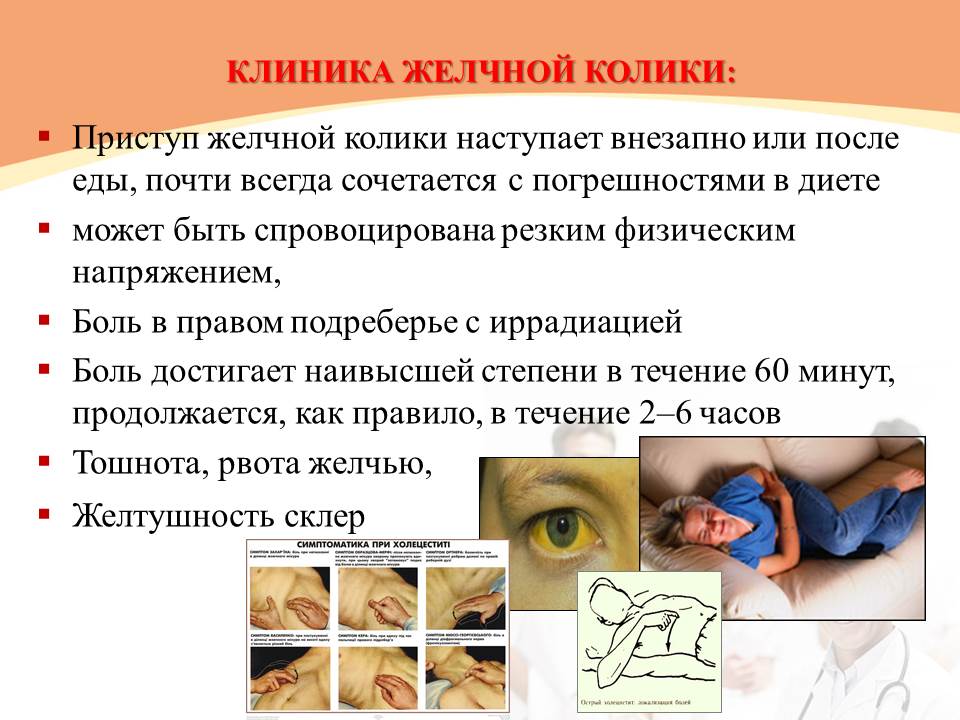

Первые признаки острого холецистита – это клиника желчной колики. У больного вознают жалобы на пронзительную боль в правом боку, которая распространяется на область желудка, поясницу, под лопатку и пояс верхних конечностей. При одновременном воспалении поджелудочной железы, болевой синдром приобретает опоясывающий характер. Главной триггерной точкой становится область соприкосновения желчного пузыря и передней брюшной стенки.

Основной причиной появления болевого синдрома является резко возрастающее давление внутри желчного пузыря, появляющееся на фоне спазма сфинктеров. При гипертензии в билиарной системе печень увеличивается в размерах, а вместе с ней и глиссоновая капсула. В ней сосредоточено множество болевых рецепторов, которые и вызывают приступ боли.

У некоторых больных при остром холецистите выявляют холецисто-кардиальный синдром Боткина. Он характеризуется болями за грудиной в области сердца и выявлением на ЭКГ признаков, характерных для ишемической болезни. Наличие такого состояния требует дифференциальной диагностики.

После приема обезболивающих препаратов болевой синдром не исчезает, как при калькулезном холецистите с хроническим течением. Интенсивность болей уменьшается и приобретает тупой, распирающий характер с локализацией в области печени.

Диспепсические симптомы острого холецистита:

- тошнота, усиливающаяся после еды;

- рвота с примесью желчи;

- чередование запора и поноса;

- изжога, горький привкус во рту;

- налет на языке.

Интоксикационный синдром может выражаться с разной интенсивностью. У одних больных с острым холециститом быстро увеличивается температура тела, появляется вялость, слабость, сильное недомогание. При пальпации в правом верхнем квадранте живота диагностируют положительный симптом Мерфи – сильная боль на вдохе. Другие пациенты предъявляют жалобы на слабую боль, незначительную гипертермию. Чаще всего это больные старшего возраста или люди, принимающие транквилизаторы.

Возможные осложнения

Отсутствие лечения форм острого холецистита деструктивного характера часто становится причиной развития тяжелых осложнений:

| Название | Описание |

| Околопузырный инфильтрат | При воспалительном процессе видоизмененный желчный пузырь отграничен антральным отделом желудка, поперечно-ободочной кишкой, сальником. Уплотнение со скоплением крови и лимфы появляется на 4-5 сутки, в его центре находится пузырь. Выраженность основной симптоматики стихает. В течение 3-6 месяцев инфильтрат рассасывается при помощи консервативного лечения |

| Перивезикальный абсцесс | Гной скапливается вокруг желчного пузыря, часто на месте инфильтрата. Состояние пациента неудовлетворительное, появляется озноб, высокая температура (38-40 градусов), рвота, сильная интоксикация |

| Холангит | Воспаление крупных желчных протоков вызывает хронические тупые боли в правом подреберье, тошнота, рвота, пожелтение кожи и склер, лихорадку. При пальпации возникает болезненность, определяют ее увеличенный размер. Катаральный холангит можно лечить консервативно, деструктивная форма – абсолютное показание к операции |

| Перитонит | Грозное осложнение, опасное для жизни, возникает вследствие излития желчи в полость живота через перфорационное отверстие в стенке пузыря. Проявляется сильной болью, распространенной по всему животу, выраженной интоксикацией, гипертонусом мышц живота. На УЗИ заметно наличие жидкости в брюшном пространстве |

Если при остром холецистите развиваются подобные симптомы, может потребоваться экстренное лечение хирургическим путем.

Диагностические мероприятия

Постановка диагноза требует полного обследования, которое включает сбор анамнеза, визуальный осмотр и аппаратные методы исследования. Во время опроса пациент жалуется на болевые ощущения под правым ребром, горький привкус во рту, периодически возникающие желчные колики. Врач выявляет информацию о случаях желчнокаменной болезни у близких родственников. При физикальном осмотре видна характерная клиническая симптоматика.

Лабораторная и инструментальная диагностика острого холецистита:

| Способ | Описание |

| УЗИ печени и желчного пузыря | При остром воспалении желчный становится большого размера, в полости возможно обнаружение камней, хлопьев, сгустков слизи или билиарного сладжа. Стенки органа утолщаются до 3-10 мм. Наличие пузырьков газа сигнализирует об анаэробном воспалении, а жидкость в брюшной полости – о перитоните |

| Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография | Такое обследование назначают при тотальной закупорке желчевыводящих путей. Исследование протоков проводят во время дуоденоскопии |

| Чрескожная чреспечёночная холецистохолангиография | Метод диагностики, применяемый при подозрении на развитие перитонита, как осложнения при остром холецистите. Обследование проводится с применением чрескожной пункции внутрипеченочного протока |

| Компьютерная томография | Назначают при затруднении дифференциальной диагностики |

| Диагностическая лапароскопия | Проводят для оценки состояния поврежденного пузыря. При наличии показаний, пораженный орган удаляют |

| Общий анализ крови | При воспалении повышается количество лейкоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) |

| Биохимия крови | Высокое значение показателей билирубина и ферментов аминотрансфераз |

По результатам всех обследований устанавливают окончательный диагноз и назначают лечение острого холецистита.

Терапевтические мероприятия

Все пациенты, обратившиеся к врачу с острым воспалительным процессом, продолжают лечение в стационарных условиях. В лечебном учреждении проводят дифференциацию клиники с острым воспалением аппендикса, абсцессом печени, прободением язвенной эрозии в желудке, а также наличием камней в почках, воспалением почек или правосторонним плевритом.

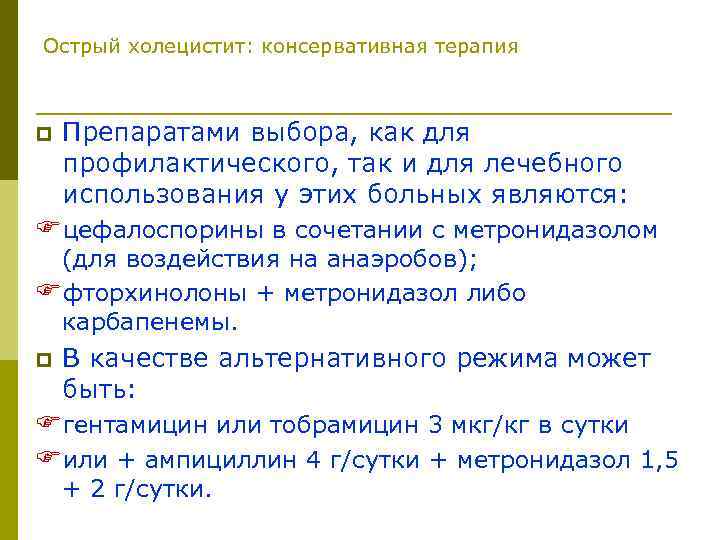

Острый холецистит без присоединения вторичных патологий следует лечить консервативным путем, при осложненных формах показана хирургическая терапия.

Медикаментозный способ

Целью консервативного лечения холецистита является восстановление просвета желчевыводящих путей. Для этого назначают следующие лекарственные средства:

- Антибиотики для уничтожения инфекционного возбудителя назначает врач после бактериологического исследования экссудативных материалов.

- Спазмолитические средства для снятия гипертонуса гладкой мускулатуры сфинктеров и стенок протоков.

- М-холинолитики, чтобы купировать боль и спазмы.

- Внутривенное вливание натрия хлорида, регидрона и других инфузионных растворов для устранения интоксикация.

Острый холецистит хорошо лечится новокаиновой блокадой круглой связки печени.

Хирургические методы

При развитии тяжелой формы воспаления проводят оперативное вмешательство по удалению желчного пузыря. Выбор вида холецистэктомии зависит от степени поражения, возраста и общего состояния здоровья больного. Существует несколько способов удаления воспаленного органа:

- лапароскопическая холецистэктомия;

- операция методом открытого доступа (лапаротомия);

- при помощи мини-доступа.

Острый холецистит предпочтительнее лечить лапаротомией или мини-доступом. Это малоинвазивные способы удаления желчного пузыря, после которых больные быстро восстанавливаются. Открытый способ применяют в случае экстренных показаний, когда эндоскопическую методику применить невозможно.

Иногда назначают операцию под названием «Прибрама», во время которой удаляют нижнюю стенку пузыря и прошивают часть желчевыводящего протока. Судя по информации на медицинском сайте, ее применяют редко.

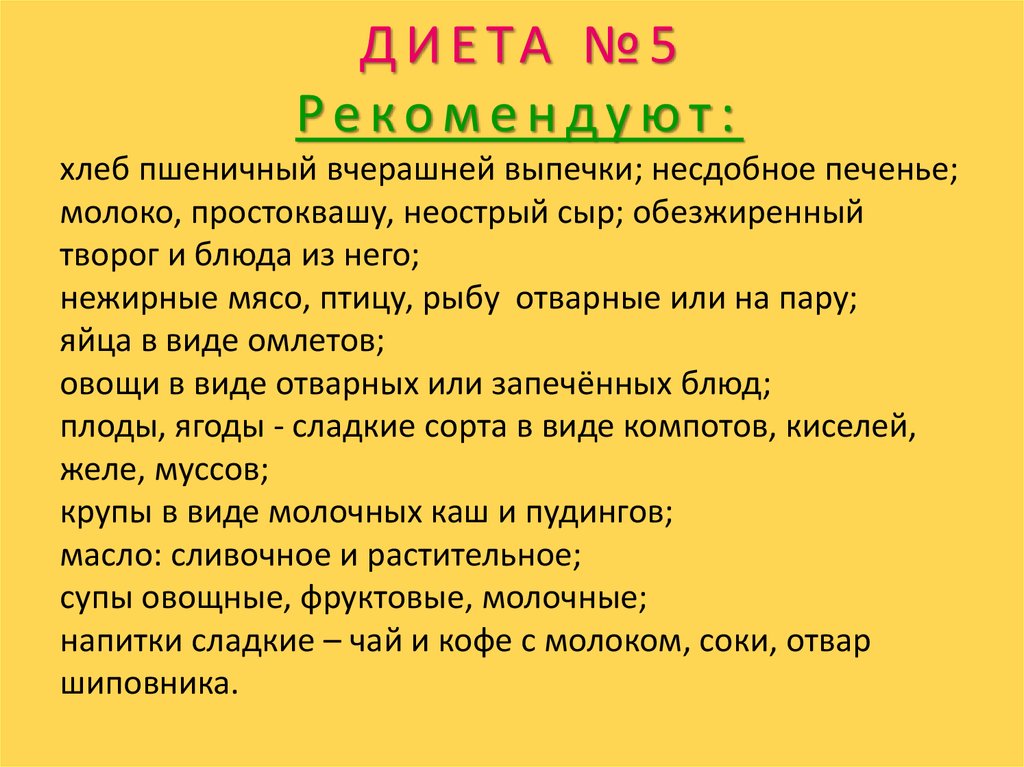

Диета

Лечение острого холецистита обязательно сопровождается коррекцией питания. После постановки диагноза в течение двух дней можно только воду или подслащенный чай. В последующем происходит переход на стол № 5.

Пищу варят или готовят на пару, употребляют в теплом виде. Из меню исключают блюда с высокой калорийностью и большим содержанием жира, острые пряности, сдобу, соленья и копчености. Для предупреждения задержки стула не рекомендуют включать в рацион овощи и фрукты в свежем виде, которые содержат большое количество неперевариваемых пищевых волокон .

Строгий запрет распространяется на алкоголь и сладкую газировку.

Прогноз и профилактика

Острый холецистит в легкой форме хорошо поддается лечению и проходит без последствий для больного. Отсутствие правильной терапии приводит к хроническому течению болезни. Осложненное воспаление без адекватной медицинской помощи грозит летальным исходом.

После удаления желчного пузыря значительного ухудшения качества жизни не наблюдается. При соблюдении рекомендаций врача больные чувствуют себя гораздо лучше, чем до операции.

Чтобы предупредить острый холецистит, в качестве профилактики, необходимо соблюдать простые правила:

- соблюдать режим питания – есть через каждые 4 часа, не переедать на ночь;

- придерживаться диеты;

- следить за весом;

- вести активный образ жизни;

- употреблять в сутки не менее 1,5 л жидкости;

- обследоваться на наличие паразитов;

- не волноваться, избегать стрессовых ситуаций.

При подозрении на воспаление в желчном пузыре, не заниматься самолечением, а срочно обратиться к врачу.