Желчный пузырь камни эндоскопическая

Конкременты, образующиеся в желчных протоках и внутренних органах, где скапливается желчь, – достаточно распространенная патология, спровоцированная застаиванием биологической жидкости и повышением процента содержания солей в ней.

В результате патологического процесса происходит нарушение оттока секрета, растягиваются стенки органов. Продвижение камня приводит к травмированию слизистой выводящих путей.

Избавиться от содержащихся в желчном пузыре конкрементов можно консервативными или лапароскопическими методами. Именно о способах удаления камней из желчного пузыря пойдет речь в данной статье.

Методы удаления камней из желчного пузыря

Врачу доступны несколько методик удаления конкрементов из желчных протоков:

- фармакологическая;

- ультразвуковая;

- лазерная;

- химическая;

- полостная холецистэктомия;

- эндоскопия;

- литотрипсия;

- лапароскопия.

На выбор метода лечения желчнокаменной болезни (ЖКБ) влияют следующие факторы:

- самочувствие пациента;

- анатомические особенности желчного пузыря;

- параметры образования.

Учитывая эти показатели, а также результаты диагностики, врач примет решение о выборе того или иного метода лечения.

Показания к операции

Если при обследовании диагностированы камни в желчном пузыре, не стоит сразу впадать в панику, ведь операция требуется не во всех клинических случаях.

Согласно существующим рекомендация, не удаляются конкременты, диаметр которых не превышает 7 мм. Такие камни свободно перемещаются по желчевыводящим путям, оказываются в кишечнике и выводятся из организма естественным путем.

Если размер конкремента превышает 7 мм, но не превосходит 10 мм, то холецистэктомия также не проводится, если нет воспалительного процесса.

Оперативного вмешательства не избежать в следующих случаях:

- Колика. Состояние, при котором камни малого размера вызывают болевые ощущения у пациента при продвижении по желчевыводящим путям. Чаще всего колику удается купировать благодаря назначению спазмолитических и противовоспалительных средств. Отсутствие или наличие положительной динамики определит, надо ли удалять конкремент.

- Калькулезный холецистит хронического типа. Это длительный процесс, приводящий к онкологическим заболеваниям и чаще диагностируемый у пожилых пациентов. Удаление пузыря в профилактических целях оправдано, поскольку новообразования дают о себе знать тогда, когда они являются уже неоперабельными.

- Крупные размеры конкрементов. Диаметр камня, превышающий 1-1,5 см, затрудняет проникновение желчи в проток. В результате происходит закупорка протока и застаивание желчи. Желчный пузырь в этом случае растягивается, появляются боли, пищеварительные процессы нарушаются.

- Сахарный диабет. Холецистэктомия у таких пациентов проводится планово. Предварительно больной проходит полноценное обследование.

Если конкременты малы, врач использует ультразвуковое или лазерное воздействие для их дробления, в том числе, с профилактической целью. Эти методы абсолютно безвредны и безболезненны.

Подготовка к операции

Прежде чем приступать к операции по удалению камней в желчном пузыре, необходимо провести подготовительные мероприятия. Лечащий врач назначает пациенту ряд анализов и обследований:

- общеклинический анализ мочи и крови;

- биохимический анализ крови;

- электролиты;

- коагулограмма;

- кислотно-щелочное состояние;

- УЗИ органов брюшной полости.

Результаты обследования покажут, можно ли сохранить желчный пузырь или придется удалять конкременты вместе с органом.

Чтобы снизить риск возникновения кровотечений, врач отменяет прием антиагрегантов и антикоагулянтов.

Кроме того, перед операцией пациенту необходимо:

- снизить физические нагрузки;

- придерживаться рационального режима питания;

- за двое суток до начала манипуляций минимизировать количество принимаемой пищи, а в последние 12 часов перед операцией отказаться от питья.

Непосредственно перед началом манипуляций больному следует поставить очистительную клизму. Нужно удалить волосяной покров с тех участков кожного покрова, где сделают проколы.

Если есть необходимость, пациенту вводится успокоительное средство.

Виды операций по удалению камней из желчного пузыря

Эндоскопический метод

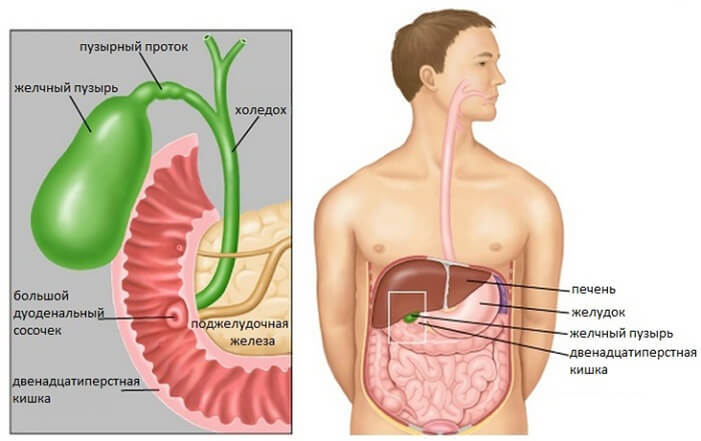

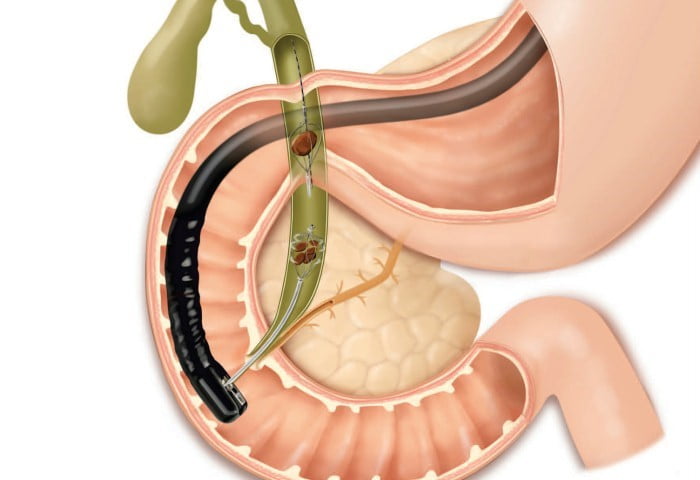

Суть эндоскопии заключается в использовании зонда. Тонкая трубка вводится через рот, минуя желудок и двенадцатиперстную кишку, достигает конкремента, закупорившего проток. Благодаря подаче контрастной жидкости, на снимке удается выявить причину патологии, размеры камня и его точное месторасположение.

При обнаружении конкремента доктор дробит его посредством специальных инструментов. Контрольный снимок позволяет убедиться в устранении причины желчекаменной болезни. Если обнаружен камень крупных размеров, удалить его таким способом не получится, придется прибегнуть к полостной операции.

Преимущества эндоскопического метода:

- безболезненность;

- отсутствие шрамов и других следов на коже;

- возможность проведения процедуры амбулаторно.

Противопоказания:

- ожирение;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- заболевания органов дыхания.

Ультразвук

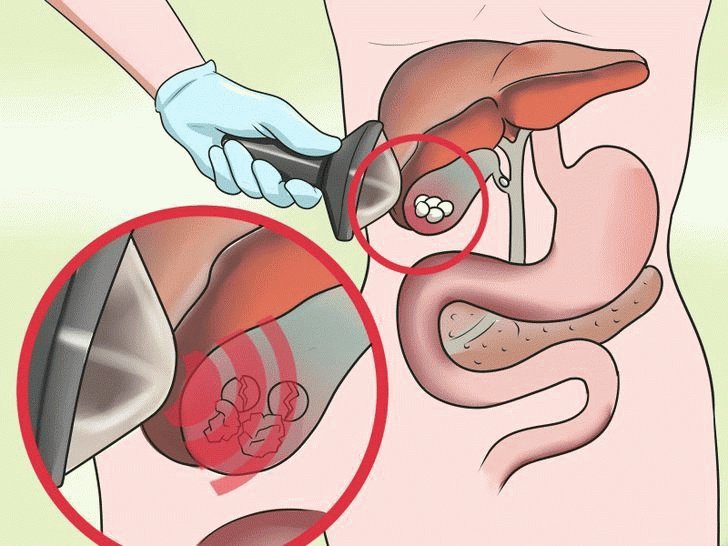

Воздействие ультразвуком – один из вариантов удаления холелитов с сохранением органа. Это неинвазивная процедура, которую проводят через брюшную стенку, не проникая внутрь. Манипуляции похожи на обычное УЗИ и подходят для дробления камней, размеры которых не превышают 2-2,5 см.

Недостатки метода:

- высока вероятность травмирования оболочки желчного пузыря острыми краями обломков конкремента;

- опасность появления колики;

- риск закупорки протоков образовавшимся песком;

- развитие осложнений, таких как панкреатит и холецистит.

В силу высокой стоимости процедуры и многочисленности вероятных осложнений, лечение ЖКБ ультразвуком не слишком распространено.

Лапароскопия

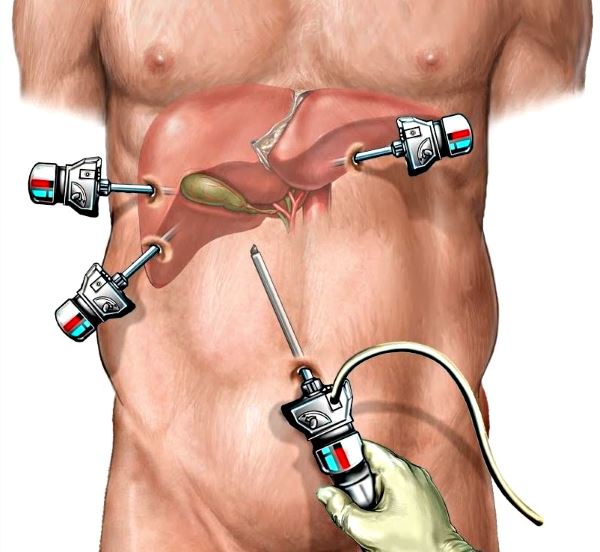

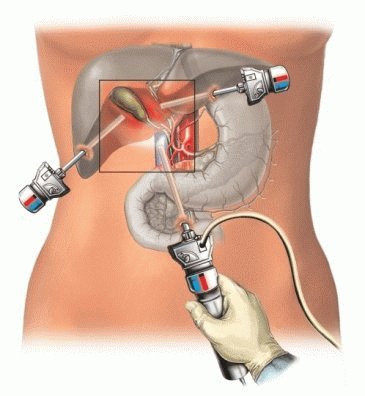

Малоинвазивный метод, позволяющий с помощью проколов небольшого размера извлечь желчный пузырь из брюшной полости. Для проведения подобной операции понадобится общий наркоз и пневмоперитониум — подача углекислого газа в брюшную полость пациента.

В ходе лапароскопии врач устанавливает тонкие порты, используя в работе специальные хирургические инструменты большой длины малого диаметра. На то, сколько длится лапароскопия, влияет масса факторов, в частности, сложность состояния пациента и возможные осложнения, которые могут появиться непосредственно в процессе работы хирурга.

Если в ходе операции становится очевидной невозможность удаления желчного пузыря таким методом, то это как раз тот случай, когда необходима экстренная лапаротомия. Пациента в этом случае из наркоза не выводят.

Преимущества лапароскопии:

- малая травматичность;

- эстетичность (рубцы едва заметны на коже);

- двухнедельный реабилитационный период.

Противопоказания:

- ожирение;

- онкология;

- острые состояния;

- большие размеры желчных камней.

Холелитолиз

Этот контактный химический способ борьбы с желчекаменной болезнью заключается в применении активных веществ. Главный препарат, используемый в этих целях, – метил-трет-бутиловый эфир – представляет собой растворитель с сильными химическими свойствами, способный расщепить конкременты любого происхождения. Токсическое воздействие на организм больного полностью исключается.

Чтобы подвести вещество к желчным камням, врач вводит тонкий катетер через прокол в брюшной стенке. Для контроля используется рентгенографическое обследование и УЗИ. Раздробленные конкременты покидают организм через прямую кишку.

Лазер

Подвидом контактного холелитолиза является деструкция конкрементов посредством лазерного излучения, подаваемого через специальный световод.

Показания:

- отсутствие острых состояний;

- количество конкрементов не превышает 3 единиц;

- диаметр самого крупного холелита менее 3 см.

Противопоказания:

- вес пациента более 120 кг;

- пожилой возраст;

- плохое самочувствие больного.

Литотрипсия

При этом методе дробят желчные камни при помощи ударно-волновой терапии. Параболический рефлектор и литотриптор помогают создать волну нужной силы и воздействуют таким образом на конкремент через прокол. Для контроля результатов процедуры используется УЗИ.

Хирург будет вынужден провести лапароскопию или холецистэктомию, если в процессе литотрипсии холелит будет разрушен не полностью.

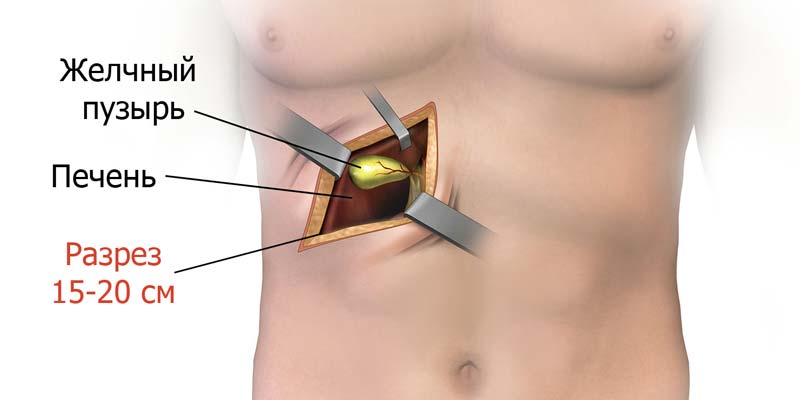

Полостная холецистэктомия

Если желчекаменная болезнь является запущенной, а конкрементов в пузыре скопилось немало, пациенту показано классическое полостное хирургическое вмешательство. В ходе такой операции врач делает разрез брюшной стенки, а затем удаляет желчного пузыря.

Реабилитационный период после холецистэктомии отличается наибольшей продолжительностью в сравнении с иными способами лечения ЖКБ.

Несмотря на широко распространенную практику использования полостных операций для устранения конкрементов, современные, постоянно совершенствующиеся, методики лечения позволяют все чаще делать выбор в пользу органосберегающих вмешательств. Ведь пациенту, перенесшему удаление желчного пузыря, придется всю свою жизнь принимать ферменты и соблюдать особую диету.

Чем раньше диагностирована желчекаменная болезнь, тем выше шансы решить проблему фармакологической коррекцией или воздействием лазера. Поэтому важно реагировать на самые первые симптомы, свидетельствующие о развитии патологии.

Возможные последствия

Любая операция на желчном пузыре по удалению камней, будь то консервативная методика лечения или инвазивная, может быть сопряжена с неприятными последствиями для организма пациента.

Вероятные риски можно разделить на 2 основные группы:

Связанные с дроблением конкремента:

- травмирование стенок пузыря острыми краями отломков;

- закупорка протока камнями крупных размеров;

- повреждение пузыря хирургическими инструментами;

- ожоги от лазера;

- рецидивы в результате проведения органосберегающих процедур;

Общие операционные:

- разрыв послеоперационных швов;

- болевой синдром;

- инфекционные процессы;

- кровотечения.

Осложнения после удаления камней – явление достаточно редкое.

Восстановление

После того как удалят камни из желчного пузыря, важно придерживаться рекомендаций лечащего врача на протяжении первых двух месяцев реабилитационного периода.

- Если пациент перенес полостную операцию, ему запрещено двигаться около 6 часов после окончания действия наркоза.

- В первые 24 часа лучше воздержаться от приема пищи, можно только пить воду без газа.

- Во вторые сутки врач разрешает больному пить кефир с минимальным процентом жирности или кисель.

- Затем в рацион вводится пюре из овощей, рыба нежирных сортов и отварное мясо.

Питание должно быть дробным – маленькие порции, но достаточно часто. Абсолютно исключается жареное, жирное, соленое и острое.

Кроме того, вводится запрет на:

- копчености;

- консервы;

- субпродукты;

- белый и ржаной хлеб;

- сырые овощи;

- зеленый горошек;

- грибы.

Режим питания должен быть обязательно согласован с лечащим врачом. Если соблюдать все врачебные рекомендации, жизнь после операции будет полноценной, как до нее.

Автор статьи врач-инфекционист, гепатолог

© 2019. Все права защищены.

Содержание:

На сегодняшний день желчнокаменная болезнь является одним из наиболее распространенных общесоматических заболеваний, занимая третье место после сердечно-сосудистых и эндокринных патологий. Этот многофакторный недуг возникает вследствие нарушения механизма обмена компонентов желчи (холестерина и билирубина) и становится причиной образования камней в желчном пузыре или желчевыводящих протоках. Что делать при первых симптомах камней в желчном пузыре? Можно ли растворить камни в желчном пузыре и обойтись без операции? Ответы вы узнаете из этой статьи.

Причины образования камней в желчном пузыре

Необходимым условием для развития патологического процесса и последующего образования конкрементов является одновременное присутствие трех основных факторов: продуцирование литогенной желчи (перенасыщенной холестерином), нарушение равновесия между активностью пронуклиирующих и антинуклеирующих компонентов и снижение сократительной функции желчного пузыря.

Спровоцировать развитие патологического процесса может:

- наследственная предрасположенность;

- потребление пищи с высоким содержанием холестерина и малым количеством растительных волокон;

- воспалительные процессы в желчевыводящих путях;

- ожирение;

- дискинезия желчевыводящих путей;

- использование пероральных контрацептивов;

- прием эстрогенов, клофибрата, сандостатина и некоторых других препаратов;

- болезнь Крона;

- тотальная и субтотальная гемиколэктомия;

- синдром нарушенного всасывания;

- резкая потеря массы тела;

- метеоризм;

- беременность;

- хронический и ксантогранулематозный холецистит;

- холестероз желчного пузыря

Механизм развития желчнокаменной болезни

В клинической практике рассматривается два основных механизма камнеобразования: пузырно-воспалительный и печеночно-обменный.

В первом случае причиной образования камней в желчном пузыре становится воспалительный процесс, приводящий к изменению рН желчи в кислую сторону. Как следствие, снижаются защитные свойства белковых фракций, и происходит кристаллизация билирубина с образованием первичного кристаллизационного центра, вокруг которого впоследствии начинают наслаиваться другие компоненты желчи, слизь и эпителий, образуя конкремент.

Печеночно-обменный механизм желчнокаменной болезни является следствием:

- несбалансированного питания (в пищевом рационе преобладают грубодисперсные жиры (бараний, свиной, говяжий));

- эндокринных нарушений;

- гипофункции щитовидной железы;

- инфекционно-токсических поражений печеночной паренхимы; гиподинамии;

- возрастных нарушений.

Образование желчных камней – это достаточно длительный процесс. Заболевание развивается постепенно, на протяжении нескольких лет, характеризуясь полиморфной симптоматической картиной. За год камни вырастают на 3-5 мм (в отдельных случаях их рост может усиливаться).

Виды желчных камней

- Холестериновые камни.

Представлены в виде рентген негативных однородных образований округлой формы, 15-18 мм в диаметре, возникающих вследствие нарушения обменных процессов. Чаще всего они обнаруживаются у тучных пациентов, при отсутствии воспалений, непосредственно в желчном пузыре.

- Билирубиновые (пигментные) камни.

Формирование данных конкрементов также происходит без участия воспалительных механизмов. Они возникают при изменении белкового состава крови и при различных врожденных аномалиях, сопровождающихся усиленным распадом эритроцитов. Билирубиновые камни – это множественные образования относительно небольших размеров, локализующиеся в желчном пузыре и желчевыводящих протоках.

- Известковые камни.

Основой известковых камней является кальций. Это достаточно редкие конкременты, образующиеся вследствие развития воспаления в стенках желчного пузыря. В данном случае центром формирования, вокруг которого начинают откладываться кальциевые соли, становятся бактерии, небольшие кристаллы холестерина или частички слущенного эпителия.

- Желчные камни смешанного состава.

По мере нарастания воспалительных явлений на пигментные и холестериновые камни наслаиваются кальцинаты, превращая их в конкременты смешанного состава с характерной слоистой структурой. Как правило, именно такие формирования становятся причиной хирургического вмешательства.

Классификация желчнокаменной болезни

Желчнокаменная болезнь – это многостадийное заболевание. По классификации ЖКБ, принятой в 2002 году, принято выделять 4 стадии камнеобразования:

I (предкамнная) стадия.

На данном этапе формируется густая неоднородная желчь или билиарный сладж (скопление кристаллов билирубина, холестерина и кальциевых солей);

II ст. – стадия образования конкрементов.

Камни могут образовываться непосредственно в желчном пузыре, общем желчном или в печеночных протоках. Они бывают единичными или множественными и различными по составу.

III ст. – развитие хронического рецидивирующего калькулезного холецистита;

IV ст. – осложнения заболевания.

Камни в желчном пузыре: симптомы

Клиническая картина при развитии желчнокаменной болезни достаточно разнообразна. Её проявления зависят от состава, количества и локализации конкрементов. Большинство пациентов с единичными крупными камнями, расположенными непосредственно в желчном пузыре, зачастую даже не подозревают о своем заболевании. Такое состояние называется скрытой (латентной) формой ЖКБ.

Самым характерным симптомом болезни является приступ печеночной колики, возникающий вследствие выхода камня их желчного пузыря и продвижения его по желчевыводящему протоку. В данной ситуации боль развивается из-за повышения внутрипузырного давления и спастического сокращения органа. Она появляется внезапно, но фоне полного здоровья. Средоточием является область правого подреберья, откуда боль может иррадиировать под лопатку, в шею, руку или в эпигастральный отдел.

Чаще всего печеночная колика развивается после потребления жирной, острой, жареной пищи, пива или газированных напитков. Вместе с тем она может быть спровоцирована сильным психоэмоциональным напряжением, ношением тяжестей и ездой по неровной местности. Как правило, после использования спазмолитических средств и тепла на область желчного пузыря, болезненность через некоторое время проходит. Боли, длящиеся более 4-х часов, сигнализируют о распространении патологического процесса за пределы желчного пузыря.

Вследствие заброса желчи в желудок у пациента появляется горечь во рту, тяжесть в эпигастральной области, развивается тошнота и рвота. Также может наблюдаться метеоризм, диарея с характерным жидким зловонным стулом, или запоры. Нередко наблюдается непереносимость молочной диеты.

К объективным симптомам следует отнести желтуху, болезненность при пальпации пузырных точек (при ожирении и высоко расположенной диафрагме она отсутствует), возникновение коричневого или белого налета на языке.

На III стадии заболевания (хронический калькулезный холецистит) развивается длительный субфебрилитет, а также возможно формирование холецистокардиального синдрома (боли, локализованные в области верхушки сердца). Они могут быть длительными, ноющими, а могут носить приступообразный характер. Нередко у пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью, появляются боли в суставах, которые проходят после лечения данного заболевания. Наблюдаются изменения в составе крови (эозинофилия и нейтрофильный лейкоцитоз). Многие больные жалуются на непереносимость некоторых продуктов, возможно развитие неврастенического синдрома.

Диагностика желчнокаменной болезни

Лабораторные методы исследования

- Биохимический анализ крови (повышение уровня билирубина и активности сывороточных аминотрансфераз).

- Общий клинический анализ крови (ускоренное СОЭ и повышение количества лейкоцитов).

Инструментальные методы исследования

- УЗИ печени и желчного пузыря. Наиболее информативная методика, в 95% позволяющая диагностировать камни в холедохе и желчном пузыре.

- Рентгенография. При обзорном снимке брюшной полости обнаруживаются известковые камни (кальцинаты).

- Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография. Позволяет выявлять конкременты в желчном протоке.

- Чрескожная чреспеченочная холангиография.

- Холецисто-холангиография. Проводится перед лапароскопической операцией или при невозможности проведения ЭРПГ.

- Эндоскопическая ультрасонография. Данное исследование проводится при метеоризме, а также показано тучным пациентам. Сканирование выполняется посредством эндоскопа, введенного через желудок или кишку.

Камни в желчном пузыре: лечение без операции

Консервативные методики

Консервативное лечение желчнокаменной болезни проводится на начальной (предкаменной) стадии заболевания, а также может назначаться некоторым пациентам с уже сформировавшимися конкрементами.

Фармакотерапия включает в себя прием гепабене или препаратов желчных кислот (при назначении учитывается состояние сократительной функции желчного пузыря и форма билиарного сладжа).

Больным с уже образовавшимися желчными камнями назначается литолитическая терапия (используются препараты уродексихолиевой кислоты, растворяющие желчные соли). Следует отметить, что такое лечение рекомендовано только в том случае, если пациент не соглашается на операцию, а другие методики ему противопоказаны. Наибольший эффект от УДХК наблюдается на ранних этапах камнеобразования. В то же время при длительном течении заболевания литолитическая терапия, из-за обезызвествления камней, зачастую бывает малоэффективна. Специалисты рекомендуют проводить лечение препаратами уродексихолиевой кислоты при наличии конкрементов, размеры которых не превышают 10 мм.

Контактное (местное) растворение камней

Контактный литолиз – это методика, предусматривающая введение в желчный пузырь или желчевыводящие протоки специального органического растворителя (эфира метилтретбутила или пропионата). Эффективность данного метода составляет 90%, однако после растворения конкрементов пациенту требуется поддерживающая терапия. При помощи контактного литолиза примерно за 14-16 часов полностью растворяются холестериновые камни различных размеров и количества.

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (пульверизация) – это методика, основанная на генерации ударной волны, приводящей к дроблению камня на множество песчинок. В настоящее время данная процедура используется в качестве подготовительного этапа перед пероральной литолитической терапией.

Показанием к проведению ЭУВЛ является отсутствие нарушения проходимости желчных путей, одиночные и множественные холестериновые камни диаметром не более 3 см.

Хирургическое лечение желчнокаменной болезни

При проведении хирургического вмешательства может быть удален желчный пузырь вместе с находящимися в нем камнями, либо только конкременты. В настоящее время в хирургической практике при лечении холецистолитиаза используется несколько видов операций:

- классическая (открытая) холецистэктомия (удаление желчного пузыря);

- лапароскопическая холецистэктомия;

- лапароскопическая холецистолитотомия (органосохраняющая операция, предусматривающая удаление камней).

Профилактика рецидива камнеобразования

Для того чтобы предотвратить повторное формирование конкрементов в течение нескольких месяцев необходимо продолжать литолитиченскую терапию, избегать приема некоторых лекарственных препаратов, снизить массу тела за счет отказа от продуктов, богатых холестерином и избегать длительных периодов голодания.

Возможные осложнения желчнокаменной болезни

- Острый и хронический холецистит;

- Водянка желчного пузыря;

- Флегмона стенки желчного пузыря;

- Острое гнойное воспаление (эмпиема) и гангрена желчного пузыря;

- Перфорация желчного пузыря;

- Билиарный панкреатит;

- Кишечная непроходимость;

- Желчные свищи;

- Синдром Мирицци (сдавливание общего желчного протока);

- Рак желчного пузыря.