Выпот в ложе желчного пузыря

Длительная ЖКБ способствует развитию различных осложнений как при ее естественном течении, так и в послеоперационный период. Несмотря на то что летальность при холецистэктомии минимальная и составляет 0,1-0,3%, сохраняется высокий риск осложнений, количество которых увеличивается с возрастом. При бессимптомном течении ЖКБ частота осложнений улиц старше 60 лет в 3 раза выше, чем у более молодых. Если течение ЖКБ сопровождается желчной коликой, частота осложнений у пожилых возрастает приблизительно в 10 раз.

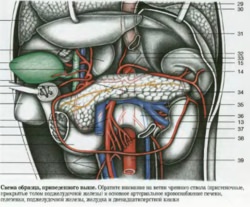

Острый калькулезный холецистит. Среди общего числа больных с острым холециститом большинство (до 90%) составляют пациенты с ЖКБ. Осложнение чаще бывает у пожилых, что связано с более выраженными патологическими изменениями в стенке желчного пузыря (склероз, нарушение кровоснабжения, снижение естественной резистентности и др.). Способствуют развитию острого калькулезного холецистита механическое повреждение слизистой оболочки конкрементами, а также нарушение оттока желчи (частичная или полная обтурация пузырного протока слизью, мелким конкрементом, замазкообразной желчью). Инфекция (кишечная палочка, энтерококки, синегнойная палочка и др.) присоединяется вторично. При ультрасонографии находят утолщенные стенки желчного пузыря, их слоистость, а в просвете неоднородную желчь и камни (рис. 12.17).

Хронический калькулезный холецистит — самое распространенное осложнение ЖКБ. Течение заболевания чаще в виде диспептической формы, желчная колика редкая. Характерны плохая переносимость жиров, метеоризм. Обострение клинической симптоматики обычно связано с погрешностью в диете. При пальпации — болезненность в области желчного пузыря, положительный симптом Мерфи.

Лабораторные показатели, как правило, в пределах нормы. Желчный пузырь обычно уменьшен в размерах, стенки его неравномерно утолщены из-за разрастания фиброзной ткани и деформированы рубцовой тканью, слизистая оболочка местами изъязвлена.

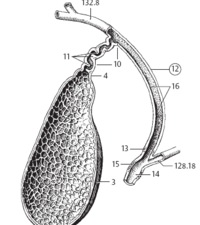

На обзорной рентгенограмме обычны кальцифицированные камни. При пероралыюй холецистографии определяется снижение сократительной и концентрационной функции желчного пузыря, нередко обнаруживают отключенный желчный пузырь. При УЗИ желчный пузырь деформирован, уменьшен и размерах, стенки уплотнены, неравномерно утолщены. В просвете желчного пузыря кроме камней обычно находят сгустки неоднородной желчи с примесью замазкообразной желчи (рис. 12.18).

После желчегонного завтрака — гипокинезия или картина отключенного желчного пузыря.

Прогноз для жизни хороший, но раз появившись, особенно в виде желчной колики, симптомы сохраняются и в дальнейшем. Причем вероятность рецидивов в течение ближайших 2 лет составляет около 40%.

Отключенный желчный пузырь является одним из частых осложнений холецистолитиаза. По данным С.Б. Борейко, при ультразвуковом исследовании гепатобилиарной области 450 больных с различной патологией желчевыделительной системы отключенный желчный пузырь был у 33,8% пациентов. Основной причиной его отключения является вклинение в его шейку конкремента, реже — сгустка замазкообразной желчи. В отдельных случаях нарушение проходимости пузырного протока может быть обусловлено наличием в этой области полипа. Способствующим фактором служит хронический шеечный холецистит. Клинически осложнение может протекать малозаметно. Обычно беспокоит тупая боль в правом подреберье, усиливающаяся после еды или при наклоне туловища вперед. При пероралыюй холеграфии тень желчного пузыря не определяется. УЗИ в проекции желчного пузыря обычно определяет эхопозитивные образования разных размеров, дающие акустическую тень.

Водянка желчного пузыря развивается в результате обтурации пузырного протока вклиненным камнем, сгустком замазкообразной желчи и сопровождается накоплением в полости пузыря прозрачного содержимого с примесью слизи. Водяночная жидкость образуется в результате частичного всасывания содержимого желчного пузыря и выделения серозного выпота слизистой оболочкой. При этом желчный пузырь увеличивается в объеме, а стенка его истончается. Обтурация шейки желчного пузыря обычно сопровождается приступом желчной колики, после которой удается прощупать увеличенный, эластичный, безболезненный желчный пузырь (симптом Курвуазъе). Диагностируют с помощью УЗИ, иногда дополняют КТ. При полной закупорке пузырного протока создаются условия для присоединения инфекции. В этих случаях, несмотря на увеличенные размеры желчного пузыря, стенка его резко утолщается (рис. 12.19). При неосложненном течении жидкость из пузыря всасывается и он со временем сморщивается. Присоединение инфекции грозит эмпиемой желчного пузыря.

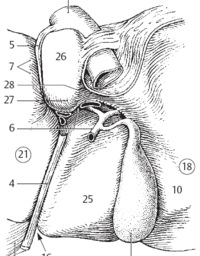

Эмпиема желчного пузыря. Благодаря широкому применению антибиотиков и плановой холецистэктомии при холецистолитиазе частота этого осложнения по сравнению с прошедшим столетием существенно уменьшилась. Развивается на фоне отключенного желчного пузыря в результате присоединения инфекции (рис. 12.20). Осложнению обычно предшествуют симптомы хронического калькулезного холецистита. Однако в отдельных случаях клинические проявления могут отсутствовать. Это обусловлено тем, что желчный пузырь может растягиваться до значительных размеров (рис. 12.21). Клинические симптомы соответствуют картине внутрибрюшного абсцесса. При пальпации живота желчный пузырь увеличен, напряжен, резко болезнен, положительные симптомы раздражения брюшины. Лечение хирургическое в сочетании с антибиотикотерапиней.

Флегмона стенки желчного пузыря и абсцесс в области ложа желчного пузыря могут быть исходом острого калькулезного холецистита в результате пролежня от крупного камня с последующим воспалением (рис. 12.22). Диагностика основана на данных клинических, лабораторных и инструментальных исследований (УЗИ, КТ). Часто сопровождается формированием различных свищей. Лечение хирургическое в сочетании с антибиотикотерапией.

Перфорация желчного пузыря происходит при трансмуральном некрозе его стенки. Возникает чаще всего в результате пролежня от давления крупным камнем на стенку желчного пузыря, реже — в результате разрыва синусов Рокитанского—Ашоффа. Прорыв содержимого желчного пузыря б свободную брюшную полость наблюдается сравнительно редко, так как имеющийся вокруг пузыря спаечный процесс и окружающие органы ограничивают его распространение. Прорыв и прилегающие к пузырю полые органы приводит к формированию внутренних свищей. Симптомы включают боль в правом верхнем квадранте живота, тошноту, рвоту, лихорадку. При пальпации часто обнаруживается воспалительный инфильтрат. При KT и УЗИ часто удается кроме камней в желчном пузыре найти дополнительно абсцессы, иногда реактивный выпот в брюшной полости. Прогноз плохой, летальность составляет около 30%.

Билиарный панкреатит развивается в результате нарушения оттока желчи и панкреатического сока при отхождении камня или билиарного сладжа из желчного пузыря. Могут развиться как легкие формы, так и тяжелые, вплоть до панкреонекроза. Лечение заключается в первую очередь и восстановлении оттока желчи и панкреатического сока.

Синдром Мирицци. Впервые этот синдром описал в 1948 г. Pablo Luis Mirizzi. В результате вклинения камня в шейку желчного пузыря и последующего развития воспалительного процесса может произойти сдавление общего желчного протока (синдром Мирицци I тина), что сопровождается желтухой, повышением уровня билирубина, активности АлАТ, AcAT, ЩФ и ГГТИ (табл. 12.7).

В последующем может сформироваться холенистохоледохеальный свищ (синдром Мирицци II типа). В настоящее время выделяют 4 типа этого синдрома. Наблюдается у 2,7-5% больных с различными формами ЖКБ. С клинической точки зрения синдром Мирицци представляет сложную диагностическую и терапевтическую проблему. Основными методами диагностики являются УЗИ, ЭРХПГ, МРХПГ. KT показана лишь в тех случаях, когда указанные методы не позволяют отличить этот синдром от компрессии общего желчного протока увеличенным лимфатическим узлом или опухолью желчного пузыря. Лечение хирургическое. Однако и во время операции не всегда удается установить правильный диагноз. Роль видеолапароскопической холецистэктомии в терапевтическом и диагностическом плане еще не определена, так как в ряде случаев синдром Мирицци может протекать под маской холангиокарциномы. Для уменьшения риска ошибок в диагностике поражения билиарного тракта целесообразно до операции и после хирургического вмешательства проводить ЭУС или ЭРХПГ.

Желчные свищи. Длительное наличие камня в желчном пузыре способствует развитию хронического воспалительного процесса него стенке. Переход воспаления на серозную оболочку приводит к образованию спаек между соседними органами. При некрозе стенки пузыря формируются внутренние желчные свищи. Наиболее часто встречаются холецистодуоденальные (68%), реже холецистогастральные (4,9%) и холедоходуоденальные (8,6%) свищи. Диагностика их трудна, так как клиническая картина маскируется симптомами основного заболевания. Большинство внутренних свищей определяется случайно во время холангиографии или во время операции.

Классификация свищей:

Д. Билиодигестивные: холецистогастральный; холецистодуоденальный (наиболее часто); холецистосюнальный; холецистоколический; холедоходуоденальный; холедохоколический; множественные билиодигестивные: комбинации билиодигестивных и билиобилиарных свищей:

Б. Билиобилиарные: холецистохоледохиальный (синдром Мирицци II типа); холенистогепатический.

В результате инфицирования билиодигестивных свищей развивается холангит. При УЗИ и ЭРХПГ — признаки аэрохолии. Помогают диагностике гастродуоденоскопия и колоноскопия. В связи с тем что желчно-кишечный свищ способствует проникновению газа в желчные пути, он легко визуализируется при УЗИ или КТ. Иногда в желчные протоки попадает и контрастное средство, принятое внутрь. Хотя при KT сама фистула не видна, обнаруживается прямой контакт между частью кишечника (двенадцатиперстная или толстая кишка) и желчным пузырем или общим желчным протоком. Возможна перифокальная воспалительная реакция с нечеткостью контуров и тяжистостью в окружающей жировой ткани, что требует дифференциальный диагностики с раком желчного пузыря.

Непроходимость кишечника, обусловленная желчным камнем. Перфорация желчного пузыря может приводить к попаданию желчных камней в кишечник, большинство которых выходит с калом. Однако в отдельных случаях вскоре после перфорации желчного пузыря развивается кишечная непроходимость вследствие обтурации желчным камнем. Закупорка кишечника происходит в наиболее суженной части тонкой кишки, обычно в 30-50 см проксимальное илеоцекальной заслонки (табл. 12.8). Непроходимость кишечника возникает при попадании в кишку крупного камня диаметром не менее 2,5 см.

Осложнение встречается очень редко (1% всех случаев перфорации желчного пузыря и кишечной непроходимости). Однако у больных старше 65 лет желчные камни являются причиной обтурационной тонкокишечной непроходимости в 25% случаев и сопровождаются высокой летальностью (10-20%).

Клиническая картина развивается постепенно и характеризуется схваткообразной болью в верхнем отделе живота, тошнотой, рвотой, метеоризмом. При пальпации живот мягкий, определяются раздутые петли кишки. На обзорной рентгенограмме выше места препятствия определяются петли кишки с горизонтальным уровнем жидкости в них, а в желчных протоках и желчном пузыре можно увидеть тал, что указывает на наличие желчного свища. При рентгеноконтрастном камне удается определить конкремент, вызвавший обтурацию кишки. Обзорная рентгенограмма брюшной полости позволяет установить диагноз в 50% случаев. В качестве дополнительных методов исследования используют УЗИ, КТ. Желчнокаменная непроходимость чаще всего проявляется в виде обструкции тонкой кишки с заметным расширением вышерасположенных петель. В качестве сопутствующих признаков жидкость вокруг желчного пузыря и почти всегда газ в пузыре и общем желчном протоке. При отсутствии холангита температура тела нормальная, изменений в клиническом анализе крови не находят.

При синдроме Bouveret развивается клиническая картина высокой кишечной непроходимости. Описано около 200 случаев этого синдрома. При эндоскопическом исследовании в ДПК находят конкремент бурой или черной окраски, обтурирующий просвет, при KT — больших размеров камень (до 4 см), расширенные общий желчный и главный панкреатический протоки, свободный газ в брюшной полости (рис. 12.23). Нередко присоединяется клиническая картина острого панкреатита. Камень иногда удастся разрушить через эндоскоп с помощью контактной литотрипсии. Описаны случаи эффективного дробления с помощью ЭУВЛ камня диаметром 4 см, обтурировавшего двенадцатиперстную кишку. При отсутствии эффекта прибегают к лапаротомии и энтеролитогомии. Прогноз плохой и с возрастом ухудшается. Летальность составляет 13-20%.

Рак желчного пузыря. Желчные камни, сморщенный желчный пузырь, как правило, не ведут к развитию рака желчного пузыря, и его частота обычно не превышает 3-5%. Вместе с тем 90% случаев рака желчного пузыря сопровождаются холецистолитиазом. Особенно высокий риск злокачественной опухоли имеется у лиц с длительным камненосительством. В связи с этим рак желчного пузыря наиболее часто бывает улиц в возрасте 05-70 лет. Женщины болеют в 4 5 раз чаще, чем мужчины. Этот факт, вероятно, связан с более частым распространением ЖКБ у женщин.

Однако убедительных признаков этиологической связи между ЖКБ и раком желчного пузыря до настоящего времени не получено, так как многие причины, способствующие формированию желчных камней, могут предрасполагать и к развитию опухоли. Замечено, что развитию опухоли может способствовать неспецифический язвенный колит. Аномалии слияния вирсунгова протока с общим желчным протоком и патологические рефлюксы сока поджелудочной железы также могут приводить к развитию рака желчного пузыря. Вероятность развития опухоли (до 20-25%) возрастает у пациентов с кальцифицированным («фарфоровым») желчным пузырем.

|