Врожденные пороки развития желчного пузыря

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Категории МКБ:

Агенезия, аплазия и гипоплазия желчного пузыря (Q44.0)

Разделы медицины:

Врожденные заболевания, Гастроэнтерология

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID

Общая информация

Краткое описание

Агенезия желчного пузыря — редкая врожденная аномалия, представляющая собой отсутствие желчного пузыря. При этом обычно отсутствует пузырный проток и может отмечаться расширение общего желчного протока.

Агенезия желчного пузыря с нормальным желчным протоком встречается крайне редко. По некоторым сообщениям в этом случае на месте желчного пузыря обнаруживаются лишь жировая ткань и артерии желчного пузыря.

Агенезия может сочетаться с

гемангиомами

печени; короткой, кольцевидной поджелудочной железой; проками развития ДПК и селезёнки. Описаны случаи сочетания с кистами желчного протока.

Аплазия, гипоплазия желчного пузыря представляют собой недоразвитие желчного пузыря при его правильном положении.

Классификация

Различают два типа данной аномалии:

— Аномалии типа I связаны с нарушением отхождения желчного пузыря и пузырного протока из печеночного

дивертикула

передней кишки. Эти аномалии часто сочетаются с другими аномалиями желчевыводящей системы.

— Аномалии типа II связаны с нарушением формирования просвета в плотном зачатке желчного пузыря. Обычно они сочетаются с

атрезией

внепеченочных желчных протоков. Желчный пузырь имеется, только в рудиментарном состоянии. Эти аномалии выявляются у младенцев с признаками врожденной атрезии желчных путей.

Этиология и патогенез

Агенезия желчного пузыря возникает в результате отсутствия эмбриональной закладки на 4-й неделе развития.

Аплазия и гипоплазия желчного пузыря обуславливаются нарушением эмбриональной закладки на 4-й неделе развития.

Существуют случаи обнаружения аплазии желчного пузыря, сочетающейся с другими пороками развития, у детей, матери которых во время беременности принимали талидомид (Lenz 1962).

Аплазия желчного пузыря встречается в качестве составной части сочетаных пороков развития при хромосомных анамалиях (трисомия первой, восьмой, одинадцатой хромосомы).

Гипоплазия

желчного пузыря встречается у пациентов с синдромом недифференцированной

дисплазии

соединительной ткани.

Эпидемиология

По данным испанских специалистов до 2012 года, было описано только 400 изолированых случаев истиной агенезии желчного пузыря по всему миру у взрослых, как случайные находки. При аутопсии детей подобная аномалия выявлялась с частотой 1:1600.

Гипоплазия и аплазия встречаются значительно чаще как у детей, так и у взрослых.

Факторы и группы риска

Основные факторы риска:

1. Наследственные нарушения соединительной ткани — недифференцированная дисплазия соединительной ткани.

2. Синдром удвоения хромосомы 1q (трисомия 1q) — агенезия и аплазия встречаются в сочетании с другими аномалиями.

3. Синдром Варкани (Warkany, Josef -American human geneticist, 1902-1992) — синдром множественных пороков развития, связанный с полной или частичной трисомией хромосомы 8q (наличие дополнительной хромосомы 8 или части ее короткого плеча). Имеются сообщения об около 100 случаях наблюдения агенезии желчного пузыря при данном синдроме, т.е. она встречается непостоянно, при этом сочетаясь с другими аномалиями синдрома 8q.

4. Трисомия 11 хромосомы (удвоение 11q) в сочетании сдругими проявлениями.

5. Наличие других пороков развития пищеварительного тракта.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клинически изолированная агенезия, аплазия и гипоплазиия желчного пузыря не проявляются.

В случае изолированных пороков развития, симптомы могут возникнуть в связи с развитием желчекаменной болезни с локализацией камня в желчном протоке или в самом пузыре (при гипоплазии), а также в связи с

дискинезией

желчевыводящих путей. В данных случаях симптомы не отличаются от симптомов желчекаменной болезни и дискинезии желчевыводящих путей.

Гипоплазия желчного пузыря может наблюдаться при

муковисцидозе

и

атрезии

желчных путей, и иметь клинику, соответствующую основному заболеванию.

Диагностика

Диагностика агенезии и аплазии

При проведении

холеграфии

тень желчного пузыря и пузырного протока отсутствует, сохраняется обычный диаметр печеночного и общего желчного протоков. Тень желчного пузыря также отсутствует натомограммах.

При УЗИ полость желчного пузыря не выявляется и это нередко ошибочно принимается за сморщенный желчный пузырь.

При радиохолецистографии и динамической сцинтиграфии не происходит накопления желчи в желчном пузыре.

Диагностика гипоплазии

Холецисто- и холеграфия показывают, что тень желчного пузыря отсутствует либо резко уменьшена при сохраненной функции желчного пузыря.

УЗИ и радиохолецистография с динамической сцинтиграфией позволяют обнаружить уменьшение полости желчного пузыря, а иногда и ее отсутствие.

Обнаружение агенезии или аплазии желчного пузыря в большинстве случаев происходило случайно при лапароскопических вмешательствах, перед которыми выполнялось только УЗИ. Практика показывает, что при нечеткой визуализации желчного пузыря на УЗИ, пациентов следует подвергать КТ и МРТ.

Лабораторная диагностика

Лабораторные исследования не информативны.

Дифференциальный диагноз

Дискинезия желчевыводящих путей. Острый и хронический холецистит.

Осложнения

Желчекаменная болезнь (при гипоплазии).

Лечение за рубежом

Пройти лечение в Корее, Израиле, Германии, США

Лечение

Лечение определяется степенью нарушения пассажа желчи и его последствиями: в крайних случаях оперативное вмешательство.

Прогноз

При изолированных пороках благоприятный.

Информация

Источники и литература

- Детская гастроэнтерология: руководство для врачей /под ред. проф. Шабалова Н.П., 2011

- стр.348-349

- Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Красовская Т.В. Абдоминальная хирургия у детей, руководство, Медицина, 1988

- Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей, М.:Гэотар, 1999

- «Рекомендации ВНОК по лечению наследственных нарушений (дисплазий) структуры и функции соединительной ткани (2008)», «Научные ведомости Белгородского государственного университета» /Серия: Медицина. Фармация, №7, т.59, 2009

- стр. 72-96

- Ageneses of the gallbladder: revision of the literature and a case reported /article in Spanish/, Flores-Valencia JG, Vital-Miranda SN, Mondragón-Romano SP, de la Garza-Salinas LH, Rev Med Inst Mex Seguro Soc., 2012 Jan-Feb; 50(1):63-6

- Aplasia of the gallbladder with common duct stones,

Wählby L.,Acta Chir Scand.- 1977, 143(4):241-3.

- Gallbladder agenesis with midgut malrotation, Calder N, Carneiro HA, Khwaja HA, Thompson JN, BMJ Case Rep., 2012 Sep 14

- https://www.nlm.nih.gov/archive/20061212/mesh/jablonski/cgi/jablonski/syndrome_cgiaa9b.htm

- https://www.nlm.nih.gov/archive/20061212/mesh/jablonski/cgi/jablonski/syndrome_cgif610.html

- Врожденные пороки развития у детей как критерий экологического неблагополучия региона (на примере врожденных пороков желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящей системы), «Астраханский медицинский журнал», №3, т.6, 2011

- Дементьева Д.М., Михайлова Ю.Н., Безроднова С.М., Минаев С.В., стр. 259-260

- Клинико-анамнестическая характеристика детей с желчнокаменной болезнью,

Шеина П., Чередниченко А.М., «Уральский медицинский журнал», №5, 2007- стр. 15-19

- Результаты оперативного лечения хронического холецистита у детей, Лукоянова Г.М., Шеляхин В.Е., Цирдава Г.Ю., Потехин П.П., журнал «Медицинский альманах», №1, 2008

- стр. 55-57

Внимание!

Если вы не являетесь медицинским специалистом:

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,

«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта», не может и не должна заменять очную консультацию врача.

Обязательно

обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может

назначить

нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,

«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта» являются исключительно информационно-справочными ресурсами.

Информация, размещенная на данном

сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший

в

результате использования данного сайта.

Врожденные аномалии желчного пузыря

Встречаются чаще, чем аномалии развития печени. Различают аномалии формы и топографии ЖП. К ним относятся врожденные деформации ЖП, чрезмерно длинный ПП и др. Из редко встречающихся врожденных аномалий следует отметить полное отсутствие ЖП.

Патологическая анатомия. При врожденных аномалиях ЖП он бывает в виде плотной рудиментарной тяжи. Эту аномалию часто путают с хронически воспаленным склерозированным ЖП. При этой аномалии также могут быть явления, характерные для ОХ. К аномалии развития ЖП относится его внутрипеченочное расположение. В другом случае, наоборот, ЖП может иметь брыжейку и быть подвижным («висячий» или «блуждающий» ЖП). В подобных случаях ЖП может даже поворачиваться вокруг своей оси. Из аномалии встречается удлиненный ЖП. Различают истинное удлинение ЖП и ЖП, имеющий средостение. Описаны также дополнительный ЖП, аномалии протоков. При этом ОЖП может быть очень коротким, а ПП почти сращенным с общим печеночным протоком. Эта аномалия отражается на функции ЖП и вызывает ряд клинических явлений, которые известны как синдром Мирици.

Как врожденную аномалию могут принимать образовавшиеся в результате патологического процесса билиобинарные свищи.

Распространенной врожденной аномалией считается также деформация и искривление его дна.

Диагностика. Аномалии ЖП особого клинического значения не имеют. Они часто выявляются случайно при РИ, во время операции и на вскрытиях.

Лечение. Эти аномалии, а также возможность непосредственного попадания ОЖП в ЖП необходимо иметь в виду во время операций на желчных путях.

Пороки развития желчных протоков

Из наиболее распространенных и тяжелых пороков развития желчных путей встречается их атрезия. Она встречается у одного из 20—30 тыс. новорожденных и в 70—80 % случаев становится причиной желтухи еще в течение первого года жизни. Кроме атрезии могут образоваться кистоподобные расширения (рисунок 12).

Рисунок 12. Варианты атрезии внепеченочных желчных путей [Г.А Баиров, 1970]

Патологическая анатомия. В основе заболевания лежит частичное или полное недоразвитие внутри- и внепеченочных желчных путей. Эти пороки либо не выявляются, либо бывают в виде тонкой фиброзной тяжи.

Встречается:

1) частичная или неполная атрезия (гипоплазия) ЖП и внепеченочных желчных путей;

2) полная атрезия внепеченочных протоков и частичная атрезия внутрипеченочных желчных протоков;

3) полная атрезия всех желчных путей.

При нелечении атрезии желчных путей, как правило, развивается билиарный ЦП и ПГ, которые и становятся причиной смерти больных.

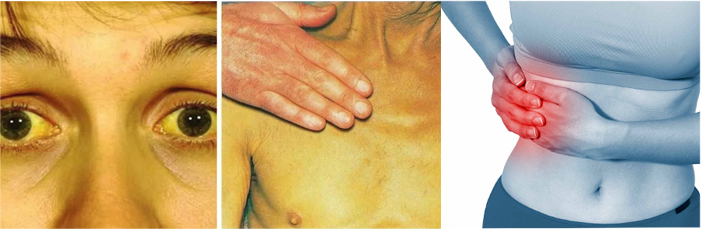

Диагностика. Основным симптомом атрезии желчных путей является желтуха, которая прогрессивно нарастает. Желтуха развивается начиная с 4-5 дня после рождения ребенка. При этом кроме желтухи выявляют также признаки полной непроходимости желчных путей, обесцвеченный кал, темная окраска мочи, кожный зуд, прогрессирующее увеличение печени.

В результате внутрипеченочного блока постепенно развивается ЦП и ПГ (спленомегалия, асцит, расширение вен стенки живота и кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода). Лабораторное исследование (ЛИ) показывает характерные для обтурационной желтухи и билиарного ЦП данные (гипербилирубииемия, отсутствие стеркобилина в кале и уробилина в моче, гиперхолестеринемия, гипопротеинемия и диспротеинемия, гипокоагуляпионное состояние).

Дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика атрезии желчных путей проводится между «физиологической желтухой», ГЖ новорожденных, врожденной гемолитической анемией, желтухой, наблюдающейся при сепсисе, и неонатальным гигантоклеточмым гепатитом.

При ЛИ отмечается повышение уровня непрямого билирубина при ГЖ, положительная гемокультура при сепсисе и т.д. Если желтуха новорожденных в большинстве случаев проходит в первый же месяц жизни ребенка, то МЖ стабильно держится и постепенно уровень билирубина в крови повышается. Все это дает основание думать об атрезии желчных путей и предпринимать оперативное вмешательство, во время которого производится холангиография и биопсия печени.

Лечение оперативное. Цель операции — восстановить проходимость желчных путей. Это чрезвычайно сложное вмешательство, особенно если учесть, что операция выполняется в течение первых недель жизни новорожденного. Оперативное вмешательство дает хорошие результаты, если оно производится в 3—6-недельном возрасте ребенка, когда в паренхиме печени пока не образуются наобратимые изменения. Исход операции зависит от формы атрезии. При атрезии внепеченочных желчных путей относительно хорошие результаты дает БДА При непроходимости терминального отдела холедоха считается показанным холецистодуоденоанастомоэ. При атреэии ЖП и его протока накладывается гепатокодуоденоанастомоз.

При полной атрезии внепеченочных желчных путей анастомоз накладывается с внутрипеченочными протоками. С этой целью резецируют часть левой доли печени, находят относительно большой желчный проток, интубируют его пластмассовой трубкой и анастомозируют с желудком или ТК. В отдельных случаях с помощью троакара производят пункцию печени, выявляют внутрипеченочный крупный проток, вводят в его просвет дренажную трубку и эту часть анастомозируют с выключенной ТК. При полной атрезии желчных путей невозможно накладывать БДА. В последние годы в подобных случаях делаются попытки лимфатические сосуды ворот печени и находящиеся в эмбриональном состоянии желчные протоки анастомозировать с выключенной кишечной петлей. При атрезии внутрипеченочных желчных путей невозможно произвести оперативное вмешательство.

Кистоподобное расширение желчных путей

Кистоподобные расширения, или кисты холедоха, могут быть обусловлены как врожденной слабостью стенки ОЖП, так и стенозом его терминального отдела. Расширения могут быть шаровидной и овальной формы. При этом терминальный отдел холедоха не только не расширяется, но часто бывает суженным. Эта аномалия у девочек встречается в 3 раза чаще, чем у мальчиков. Эти кистоподобные расширения могут достигать значительных размеров. Они могут в течение долгих лет протекать без каких-либо признаков, до полного или частичного сдавления его просвета и появления желтухи.

Патологическая анатомия. Различают три основные анатомические формы этой аномалии:

1) кистозное диффузное расширение холедоха, вмещаемость которого может достигать 2-3 л;

2) дивертикулообразное расширение интрадуоденальной части холедоха (холсдохоцистоцеле);

3) множественные кисты желчных путей, которые нередко комбинируются с холангиолитиазом или кистозным перерождением почек и ПЖ (болезнь Карали).

Диагностика. Заболевание встречается в любом, даже в старческом возрасте, однако часто наблюдается у детей в возрасте 3-5 лет. Основные симптомы заболевания:

1) периодически повторяющиеся приступообразные боли в верхней половине живота;

2) перемежающаяся желтуха и все признаки МЖ;

3) наличие в правой половине (преимущественно в правой подреберной области) эластичной консистенции и округлой формы безболезненного опухолевидного образования. Диагноз устанавливается специальными методами исследования. При внутривенной холеграфии выявляется тень контрастированной кисты или значительно расширенного холедоха. При РИ желудка оно расположено слева от холедоха. Наличие кистоподобного образования может подтвердиться с помощью УЗИ. Диагноз окончательно подтверждается во время операции с помощью ревизии желчных путей и холангиографии.

Лечение только оперативное. В отдельных случаях удается устранить лишь желтуху наложением цистодигестивного анастомоза (ЦДА). Основным методом операции является создание внутреннего постоянного дренажа, а более простым и результативным его вариантом является цистодуоденоанастомоз. Кисту вскрывают и анастомозируют с горизонтальной ветвью ДПК или выключенной кишечной петлей по Ру. При наличии кист больших размеров производится уменьшение полости резецированием ее передней части. Во время операции учитываются возраст ребенка и протяженность рубцового стеноза области анастомоза. Диаметр анастомоза должен быть не менее 3 см. Резекцию измененного холедоха и терминолатерального гепатоеюно- или гепатикодуоденоанастомоза считают относительно безопасным вмешательством. Эти вмешательства могут применяться при случайном повреждении кисты или необратимых изменениях ее стенок. При дивертикулезе холедоха показано его удаление и создание внутреннего дренажа. При кистоподобном расширении внутрипеченочных желчных путей показано создать анастомоз с ТК, а при необходимости произвести и резекцию печени. При расширении (дилатации) ОЖП исход оперативного вмешательства обычно бывает благоприятным.

Перейти к списку условных сокращений

Р.А. Григорян

Опубликовал Константин Моканов