Состав и свойство желчного пузыря

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 октября 2019;

проверки требуют 5 правок.

Жёлчь[1][2], желчь[3] (лат. bilis, др.-греч. χολή) — жёлтая, коричневая или зеленоватая, очень горькая на вкус, имеющая специфический запах, выделяемая печенью и накапливаемая в жёлчном пузыре жидкость.

Общие сведения[править | править код]

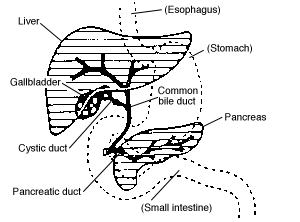

Секреция жёлчи производится гепатоцитами — клетками печени. Жёлчь собирается в жёлчных протоках печени, а оттуда, через общий жёлчный проток поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишку, где участвует в процессах пищеварения. Жёлчный пузырь выполняет роль резервуара, использование которого позволяет снабжать двенадцатиперстную кишку максимальным количеством жёлчи во время активной пищеварительной фазы, когда кишка наполняется частично переваренной в желудке пищей.

Жёлчь, выделяемая печенью (часть её направляется непосредственно в двенадцатиперстную кишку), называют «печёночной» (или «молодой»), а выделяемую жёлчным пузырём — «пузырной» (или «зрелой»).

Печень человека выделяет в сутки до 2 л жёлчи[4].

| Параметры | Печёночная жёлчь | Пузырная жёлчь |

|---|---|---|

| Кислотность, pH | 7,3 — 8,2 | 6,5 — 6,8 |

| Удельная масса | 1,01 — 1,02 | 1,02 — 1,048 |

| Сухой остаток, г/л | 26,0 | 133,5 |

| Вода, % | 95 — 97 | 80 — 86 |

Состав жёлчи человека[править | править код]

Основной компонент жёлчи — жёлчные кислоты (67 % — если исключить из рассмотрения воду). Половина — первичные жёлчные кислоты: холевая и хенодезоксихолевая, остальная часть — вторичные: дезоксихолевая, литохолевая, аллохолевая и урсодезоксихолевая кислоты.

Все жёлчные кислоты являются производными холановой кислоты. В гепатоцитах образуются первичные жёлчные кислоты — хенодезоксихолевая и холевая. После выделения жёлчи в кишечник под действием микробных ферментов из первичных жёлчных кислот получаются вторичные жёлчные кислоты. Они всасываются в кишечнике, с кровью воротной вены попадают в печень, а затем в жёлчь.

Жёлчные кислоты в жёлчи находятся в виде конъюгатов (соединений) с глицином и таурином: гликохолевой, гликохенодезоксихолевой, таурохолевой и других так называемых парных кислот. Жёлчь содержит значительное количество ионов натрия и калия, вследствие чего она имеет щелочную реакцию, а жёлчные кислоты и их конъюгаты иногда рассматривают как «жёлчные соли».

| Компоненты | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Жёлчные кислоты | 35,0 | 310,0 |

| Жёлчные пигменты | 0,8 — 1,0 | 3,1 — 3,2 |

| Холестерин | ~3,0 | 25,0 — 26,0 |

| Фосфолипиды | 1,0 | 8,0 |

22 % жёлчи — фосфолипиды. Кроме того, в жёлчи имеются белки (иммуноглобулины А и М) — 4,5 %, холестерин — 4 %, билирубин — 0,3 %, слизь, органические анионы (глутатион и растительные стероиды), металлы (медь, цинк, свинец, индий, магний, ртуть и другие), липофильные ксенобиотики.[6]

| Ионы | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Натрий (Na+) | 165,0 | 280,0 |

| Калий (K+) | 5,0 | 15,0 |

| Кальций (Ca2+) | 2,4 — 2,5 | 11,0 — 12,0 |

| Хлор (Cl−) | ~90 | 14,5 — 15,0 |

| Гидрокарбонаты (НСО3−) | 45 — 46 | ~8 |

Функции[править | править код]

Жёлчь выполняет целый комплекс разнообразных функций, большинство из которых связано с пищеварением, обеспечивая смену желудочного пищеварения на кишечное, ликвидируя действие пепсина, опасного для ферментов поджелудочной железы, и создавая для них благоприятные условия.

Жёлчные кислоты, содержащиеся в жёлчи, эмульгируют жиры и участвуют в мицеллообразовании, активизируют моторику тонкой кишки, стимулируют продукцию слизи и гастроинтенсинальных гормонов: холецистокинина и секретина, предупреждают адгезию бактерий и белковых агрегатов за счёт взаимодействия с эпителиальными клетками жёлчных путей[7].

Жёлчь также участвует в выполнении выделительной функции. Холестерин, билирубин и ряд других веществ не могут фильтроваться почками и их выделение из организма происходит через жёлчь. Экскретируется с калом 70 % находящегося в жёлчи холестерина (30 % реабсорбируется кишечником), билирубин, а также перечисленные в разделе о составе жёлчи металлы, стероиды, глутатион[6].

Жёлчь активирует киназоген, превращая его в энтеропептидазу, которая в свою очередь активирует трипсиноген, превращая его в трипсин, то есть, она активирует ферменты, необходимые для переваривания белков.

Патологии[править | править код]

Жёлчные камни[править | править код]

Несбалансированная по составу жёлчь (так называемая литогенная жёлчь) может вызывать выпадение некоторых жёлчных камней в печени, жёлчном пузыре или в жёлчных путях. Литогенные свойства жёлчи могут возникать вследствие несбалансированного питания с преобладанием животных жиров в ущерб растительным; нейроэндокринных нарушений; нарушений жирового обмена с увеличением массы тела; инфекционного или токсического поражений печени; гиподинамии.[8]

Стеаторея[править | править код]

При отсутствии жёлчи (или недостатке в ней жёлчных кислот) жиры перестают абсорбироваться и выделяются с калом, который вместо обычного коричневого становится белого или серого цвета жирной консистенции. Такое состояние называется стеаторея, её следствием является отсутствие в организме важнейших жирных кислот, жиров и витаминов, а также патологии нижних отделов кишечника, которые не приспособлены к столь насыщенному непереваренными жирами химусу.

Рефлюкс-гастрит и ГЭРБ[править | править код]

При патологических дуоденогастральных и дуоденогастроэзофагеальных рефлюксах жёлчь в составе рефлюксата попадает в заметном количестве в желудок и пищевод. Длительное воздействие содержащихся в жёлчи жёлчных кислот на слизистую оболочку желудка вызывают дистрофические и некробиотические изменения поверхностного эпителия желудка и приводит к состоянию, называемому рефлюкс-гастритом.[9] Конъюгированные жёлчные кислоты, и, в первую очередь, конъюгаты с таурином обладают значительным повреждающим слизистую пищевода эффектом при кислом рН в полости пищевода. Неконъюгированные жёлчные кислоты, представленные в верхних отделах пищеварительного тракта, в основном, ионизированными формами, легче проникают через слизистую оболочку пищевода и, как следствие, более токсичны при нейтральном и слабощелочном рН. Таким образом, попадающая в пищевод жёлчь может вызывать разные варианты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.[10][11]

Исследование жёлчи[править | править код]

Для исследования жёлчи применяют метод фракционного (многомоментного) дуоденального зондирования. При проведении процедуры выделяют пять фаз:

- Базальной секреции жёлчи, во время которой выделяется содержимое двенадцатиперстной кишки и общего жёлчного протока. Длительность 10 — 15 минут.

- Закрытого сфинктера Одди. Длительность 3 — 6 мин.

- Выделения жёлчи порции А. Длительность 3 — 5 минут. За это время выделяется от 3 до 5 мл светло-коричневой жёлчи. Начинается с момента открытия сфинктера Одди и заканчивается открытием сфинктера Люткенса. Во время I и III фаз жёлчь выделяется со скоростью 1 — 2 мл/мин.

- Выделения пузырной жёлчи. Порция В. Начинается с момента открытия сфинктера Люткенса и опорожнения жёлчного пузыря, что сопровождается появлением тёмно-оливковой жёлчи (порция В), и заканчивается появлением янтарно-жёлтой жёлчи (порция С). Длительность 20 — 30 минут.

- Выделения печёночной жёлчи. Порция С. Фаза начинается от момента прекращения выделения тёмно-оливковой жёлчи. Длительность 10 — 20 минут. Объём порции 10 — 30 мл.[12]

Нормальные показатели жёлчи следующие:

- Базальная жёлчь (фазы I и III, порция А) должна быть прозрачной, иметь светло-соломенный цвет, плотность 1007—1015, быть слабощелочной.

- Пузырная жёлчь (фаза IV, порция В) должна быть прозрачной, иметь тёмно-оливковый цвет, плотность 1016—1035, кислотность — 6,5—7,5 рН.

- Печёночная жёлчь (фаза V, порция С) должна быть прозрачной, иметь золотистый цвет, плотность 1007—1011, кислотность — 7,5—8,2 рН.[12]

Воздействие на жёлчь[править | править код]

В медицине для увеличения концентрации жёлчных кислот в жёлчи применяют холеретики. Для стимуляции сократительной функции жёлчного пузыря используют жёлчегонные препараты (например, такие травы, как: череда, арника, петрушка, шиповник, полынь). Для изменения состава жёлчных кислот жёлчи в сторону потенциально менее токсичных жёлчных кислот применяют препараты, изготовленные на основе урсодезоксихолевой или хенодезоксихолевой жёлчных кислот.

См. также[править | править код]

- Жёлчные кислоты

- Кишечно-печёночная циркуляция жёлчных кислот

- Жёлчь медицинская консервированная

- Тюбаж

Примечания[править | править код]

- ↑ Вариант жёлчь как единственно правильный рекомендуют словари русского словесного ударения:

- Штудинер М. А. Словарь образцового русского ударения. — М.: Айрис-Пресс, 2004.

- Зарва М. В. Русское словесное ударение. Словарь нарицательных имён. — М.: ЭНАС, 2001

- ↑ Букчина Б. З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского языка / рецензент: академик РАН Н. Ю. Шведова. — 6-е изд. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. — С. 244. — 1296 с. — (Настольные словари русского языка). — 3000 экз. — ISBN 978-5-462-00736-1. — Приказом Минобрнауки РФ № 195 от 8.06.2009 словарь включён в список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Читаем на странице 244: «жёлчь и желчь», то есть вариант с буквой «ё» стоит на первом месте и является предпочтительным.

- ↑ Проверка правописания на Грамоте.ру

- ↑ Желчь // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

- ↑ 1 2 3 Коротько Г. Ф. Физиология системы пищеварения. — Краснодар: 2009. — 608 с. Изд-во ООО БК «Группа Б». ISBN 5-93730-021-1.

- ↑ 1 2 Маев И. В., Самсонов А. А. Болезни двенадцатиперстной кишки. М., МЕДпресс-информ, 2005, — 512 с. ISBN 5-98322-092-6.

- ↑ Клабуков И. Д., Люндуп А. В., Дюжева Т. Г., Тяхт А. В. Билиарная микробиота и заболевания желчных путей (рус.) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, вып. 3. — С. 172–179. — ISSN 2414-3545. — DOI:10.15690/vramn787.

- ↑ Жёлчекаменная болезнь — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑ Бабак О. Я. Жёлчный рефлюкс: современные взгляды на патогенез и лечение. Сучасна гастроэнтерологія, 2003, № 1 (11).

- ↑ Буеверов А. О., Лапина Т. Л. Дуоденогастральный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита. Фарматека. 2006, № 1, с. 1-5.

- ↑ Гриневич В. Мониторинг pH, жёлчи и импеданс-мониторинг в диагностике ГЭРБ. Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология. № 5, 2004.

- ↑ 1 2 Саблин О. А., Гриневич В. Б., Успенский Ю. П., Ратников В. А. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии. СПб.: ВМедА, 2002 г.

Ссылки[править | править код]

- Желчь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Состав

и свойства желчи, функции желчи, виды

желчи (печеночная, пузырная)

Желчный

пузырь, vesica fellea является резервуаром,

в котором накапливается желчь. Он

расположен в ямке желчного пузыря на

висцеральной поверхности печени, имеет

грушевидную форму.

Желчный

пузырь

имеет слепой расширенный конец — дно

желчного пузыря, fundus vesicae felleae, который

выходит из-под нижнего края печени на

уровне соединения хрящей VIII и IX правых

ребер. Более узкий конец пузыря,

направленный к воротам печени, получил

название шейки желчного пузыря, collum

vesicae felleae. Между дном и шейкой располагается

тело желчного пузыря, corpus vesicae felleae. Шейка

пузыря продолжается в пузырный проток,

ductus cysticus, сливающийся с общим печеночным

протоком. Объем желчного пузыря колеблется

от 30 до 50 см3, длина его 8-12 см, а ширина

4-5 см.

Стенка

желчного пузыря по строению напоминает

стенку кишки. Свободная поверхность

желчного пузыря покрыта брюшиной,

переходящей на него с поверхности

печени, и образует серозную оболочку,

tunica serosa. В тех местах, где серозная

оболочка отсутствует, наружная оболочка

желчного пузыря представлена адвентицией.

Мышечная оболочка, tunica muscularis, состоит

из гладких мышечных клеток. Слизистая

оболочка, tunica mucosa, образует складки, а

в шейке пузыря и в пузырном протоке

формирует спиральную складку, plica

spiralis.

Общий

желчный проток, ductus choledochus идет вниз

вначале позади верхней части

двенадцатиперстной кишки, а затем между

ее нисходящей частью и головкой

поджелудочной железы, прободает

медиальную стенку нисходящей части

двенадцатиперстной кишки и открывается

на верхушке большого сосочка

двенадцатиперстной кишки, предварительно

соединившись с протоком поджелудочной

железы. После слияния этих протоков

образуется расширение — печеночно-поджелудочная

ампула (Фатерова ампула), ampulla

hepatopancreatica, имеющая в своем устье сфинктер

печеночно-поджелудочной ампулы, или

сфинктер ампулы (сфинктер Одди), m.

sphincter ampullae hepatopancredticae, seu sphincter ampullae. Перед

слиянием с протоком поджелудочной

железы общий желчный проток в своей

стенке имеет сфинктер общего желчного

протока, т. sphincter ductus choledochi, перекрывающий

поступление желчи из печени и желчного

пузыря в просвет двенадцатиперстной

кишки (в печеночно-поджелудочную ампулу).

Желчь,

вырабатываемая печенью, накапливается

в желчном пузыре, поступая туда по

пузырному протоку из общего печеночного

протока. Выход желчи в двенадцатиперстную

кишку в это время закрыт вследствие

сокращения сфинктера общего желчного

протока. В двенадцатиперстную кишку

желчь поступает из пе-чени и желчного

пузыря по мере необходимости (при

прохождении в кишку пищевой кашицы).

Состав

желчи

Желчь

состоит из 98% воды и 2% сухого остатка,

куда входят органические вещества: соли

желчных кислот, желчные пигменты —

билирубин и биливердин, холестерин,

жирные кислоты, лецитин, муцин, мочевина,

мочевая кислота, витамины А, В, С;

незначительное количество ферментов:

амилаза, фосфатаза, протеаза, каталаза,

оксидаза, а также аминокислоты и

глюкокортикоиды; неорганические

вещества: Nа+, К+, Са2+, Fe++, С1-, HCO3-, SO4-, Р04-.

В желчном пузыре концентрация всех этих

веществ в 5-6 раз больше, чем в печеночной

желчи.

Свойства

желчи

разнообразны и все они играют важную

роль в протекании пищеварительного

процесса:

—

эмульгирование жиров, то есть расщепление

их до малейших составляющих. Благодаря

такому свойству желчи специфический

фермент в организме человека — липаза,

начинает особенно эффективно растворять

липиды в организме.

[Соли,

которые входят в состав желчи, настолько

мелко расщепляют жиры, что эти частицы

могут проникать в систему кровообращения

из тонкого кишечника.]

—

способность растворять продукты

липидного гидролиза, тем самым улучшая

их всасывание и трансформацию в конечные

продукты обмена веществ.

[Выработка

желчи способствует улучшению активности

кишечных ферментов, а также веществ,

выделяемых поджелудочной железой. В

частности повышается активность липазы

— главного фермента, который расщепляет

жиры.]

—

регулирующее, так как жидкость отвечает

не только за процесс формирования желчи

и ее выделения, но и за моторику. Моторика

— это способность кишечника проталкивать

пищу. Кроме того, желчь отвечает за

секреторную функцию тонкого кишечника,

то есть за возможность вырабатывать

пищеварительные соки.

—

инактивация пепсина и нейтрализация

кислотных компонентов желудочного

содержимого, которое поступает в полость

двенадцатиперстной кишки, тем самым

осуществляется защитная функция

кишечника от развития эрозии и изъязвления.

—

бактериостатические свойства, за счет

чего происходит угнетение и распространение

в пищеварительной системе болезнетворных

микроорганизмов.

Функции

желчи.

сменяет

желудочное пищеварение на кишечное

путем ограничения действия пепсина и

создания наиболее благоприятных условий

для активности ферментов поджелудочного

сока, особенно липазы;благодаря

наличию желчных кислот эмульгирует

жиры и, снижая поверхностное натяжение

капелек жира, способствует увеличению

его контакта с липолитическими

ферментами; кроме того, обеспечивает

лучшее всасывание в кишечнике

нерастворимых в воде высших жирных

кислот, холестерина, витаминов D, Е, К и

каротина, а также аминокислот;стимулирует

моторную деятельность кишечника, в том

числе и деятельность кишечных ворсинок,

в результате чего повышается скорость

абсорбции веществ в кишечнике;является

одним из стимуляторов секреции

поджелудочной железы, желудочной слизи,

а самое главное — функции печени

отвечающей за желчеобразование;благодаря

содержанию протеолитического,

амилолитического и гликолитического

ферментов, участвует в процессах

кишечного пищеварения;оказывает

бактериостатическое действие на

кишечную флору, предупреждая развитие

гнилостных процессов.

Помимо

перечисленных функций желчь играет

активную роль в обмене

веществ

— углеводном, жировом, витаминном,

пигментном, порфириновом, особенно в

обмене белка и содержащегося в нем

фосфора, а также в регуляции

водного и электролитного обмена.

Виды

желчи.

Печеночная

желчь имеет золотисто-желтый цвет,

пузырная — темно-коричневый; рН печеночной

желчи — 7,3-8,0, относительная плотность —

1,008-1,015; рН пузырной желчи — 6.0-7,0 за счет

всасывания гидрокарбонатов, а относительная

плотность — 1,026-1,048.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

У 75% людей после 70 лет выявляются различные заболевания желчного пузыря. Распространенность желчнокаменной болезни и холецистита растет с каждым годом. Особенности питания, малоподвижный образ жизни, невнимание к собственному здоровью приводят к сбою работы билиарного дерева: печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков.

Особенности строения

Желчный пузырь (ЖП) – это полый орган, напоминающий по строению мешочек грушевидной или овальной формы. В среднем в пузырь помещается 50 мл жидкости. Желчный пузырь условно делят на три части: дно, тело и шейка. Стенки органа состоят из мышечных, эластичных волокон. Полость внутри выстлана слизистой тканью, которая образует нежные складки. С внешней стороны желчный пузырь покрыт серозной оболочкой.

Дно – самая широкая и эластичная часть органа. У худых людей его можно пальпировать в области правого подреберья. Тело переходит в самое узкое место – шейку, откуда начинается пузырный проток. В этом месте слизистая образует спиральные складки (заслонку Хайстера). В области шейки есть небольшое расширение, Карман Хартмана, где часто застаивается желчь, образуются камни. Слизистая оболочка местами проникает в мышечную ткань. Эта особенность усугубляет течение холецистита (воспаления ЖП). В желчном пузыре и желчных протоках много нервных окончаний.

Функции ЖП

За сутки печень вырабатывает около 1,5 литров желчи, которую называют печеночной. Секрет скапливается в желчном пузыре. Во время приема пищи орган сокращается, выбрасывая концентрированную желчь в двенадцатиперстную кишку.

В желчном пузыре изменяется состав секрета. В нем в 10 раз возрастает концентрация желчных кислот, билирубина и холестерина, для которых стенки пузыря непроницаемы. Происходит это за счет всасывания воды, натрия, хлора и других веществ. Такую желчь называют пузырной.

В процессе пищеварения используются оба вида секрета. Во время приема пищи в двенадцатиперстной кишке вырабатывается гормон холецистокинин, который вызывает сокращение ЖП. Стимулирующим воздействием обладает мотилин, производимый в тонком кишечнике. Концентрированная пузырная желчь первая поступает в двенадцатиперстную кишку. Функции секрета:

- нейтрализация кислотной среды желудочного сока;

- бактерицидное действие;

- активизация ферментов поджелудочной железы;

- участие в усвоении жиров.

Затем в кишечник поступает печеночная желчь. Между приемами пищи секрет вновь накапливается и концентрируется, особенно активно этот процесс происходит ночью.

Причины болезней

В норме желчный пузырь должен полностью освобождаться от желчи при сокращении. Любые застойные явления постепенно приводят к различным патологиям органа. Распространенные причины болезней билиарного дерева:

- врожденные аномалии строения пузыря, перегиб пузыря, желчных протоков;

- изменение состава желчи, повышение литогенных свойств – способности образовывать твердый осадок и камни;

- нарушение моторики билиарного тракта.

Причины часто взаимосвязаны. Застойная желчь негативно влияет на слизистую органа, нарушает способность мышечного слоя к сокращению и растяжению.

Сбой моторики билиарного тракта приводит к неполному сокращению органа, что вызывает застой желчи.

Факторы, которые увеличивают риск развития заболеваний:

- гормональные сбои;

- прием гормональных препаратов, пероральных контрацептивов;

- многократная беременность;

- ожирение, сахарный диабет;

- употребление продуктов с высоким содержанием холестерина, простых углеводов;

- малоподвижный образ жизни;

- стрессы;

- паразиты;

- злоупотребление алкоголем, курение.

Симптомы нарушений

Основной признак заболеваний ЖП – боль разного характера в правом подреберье. Сила и характер симптома могут быть различными. При остром воспалении пузыря, желчной колике больной жалуется на нестерпимую, резкую или тупую боль. В случае хронических болезней неприятные ощущения терпимы, связаны с тяжестью, дискомфортом в этой области.

Проявление симптомов обычно связано с питанием: боль возникает через 15–20 минут после еды и в ночное время. У пожилых людей, пациентов с сахарным диабетом болевой синдром может проявляться слабо даже при остром воспалении. Симптомы стерты при гангренозном холецистите из-за отмирания нервных окончаний в стенках ЖП.

Боль может иррадиировать в другие части тела: спину, правую лопатку, плечо, шею, область сердца. При постановке диагноза необходимо исключить заболевания сердца, легких, почек.

Болевой синдром ярко проявляется при пальпации. Живот у пациента рефлексивно напрягается при обследовании правого подреберья. Человек вынужденно занимает позу лежа на боку с подогнутыми ногами. В этом случае необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Второй синдром связан с нарушением выброса желчи в кишечник. Это приводит к сбою пищеварительных процессов и проявляется диспепсическими явлениями: вздутием, отрыжкой, тошнотой, рвотой, которая не приносит облегчения.

При хронических заболеваниях нарушается усвоение жирорастворимых витаминов. В кишечнике развиваются гнилостные процессы, что приводит к вздутию, повышается риск инфекций.

Нарушения стула могут проявляться в виде диареи и запора. Нередко пациент жалуется на непереносимость жирной пищи и молочных продуктов. При забросе желчи в желудок человек ощущает горький привкус, тошноту.

При нарушении оттока желчи проявляются признаки механической желтухи, связанные с накоплением билирубина в организме. Основные признаки:

- пожелтение кожи, белков глаз, налет на языке;

- потемнение мочи, кал становится светлым;

- кожный зуд;

- постепенная потеря массы тела;

- головные боли, быстрая утомляемость.

Желтуха может развиваться постепенно, пока признаки не станут явными или протекать быстро при полной обструкции желчевыводящих путей.

Воспалительные процессы обычно сопровождаются повышением температуры до 38,5. Более высокий показатель свидетельствует о развитии осложнений. У пациентов с ослабленным иммунитетом, пожилых людей температура тела может оставаться нормальной.

Диагностика заболеваний билиарной системы

Основными методами обследования являются:

- ультразвуковое исследование (УЗИ);

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ);

- рентгенологическое исследование.

При болезнях желчного пузыря наиболее доступный и информативный метод – УЗИ. Точность исследования достигает 96%, что объясняется особенностями строения органа.

Признаками заболевания желчного пузыря является утолщение стенок, увеличение или уменьшение размера, наличие жидкости, газа. С помощью УЗИ устанавливается форма органа, выявляются аномалии строения. Исследование позволяет обнаружить камни от 3 мм в диаметре.

Для выявления нарушения моторики проводят два сеанса обследования: утром натощак и через 20 минут после желчегонного завтрака или препарата.

При обследовании желчевыводящих путей применяют различные виды рентгенологического обследования. В билиарный тракт вводят контрастное вещество, с помощью которого удается установить сократительную способность желчного пузыря, проходимость желчных протоков, наличие препятствий: камней, образований, стриктур. Специальный препарат вводится разными способами: пероральным, с помощью эндоскопа и через прокол.

При проявлении симптомов заболеваний желчного пузыря назначают лабораторные анализы крови, мочи, кала.

Основные заболевания

К распространенным патологиям желчного пузыря относят желчнокаменную болезнь, дискинезию, холецистит.

Дискинезия желчного пузыря

Нарушение моторики пузыря, а также желчных протоков составляет около 70% всех патологий билиарной зоны. Точные данные невозможно установить из-за стертой симптоматики заболевания и сложности диагностики. При дискинезии выявляются функциональные нарушения у желчного пузыря, протоков и сфинктеров, что приводит к нарушению оттока желчи. Основной симптом при болезнях желчного пузыря – боль в правом подреберье, которая обычно возникает после приема еды.

10–15% случаев патологии являются первичными. Основной причиной функциональных нарушений являются психоэмоциональные перегрузки, невроз.

Чаще дискинезия имеет вторичное происхождение и является осложнением гормональных сбоев, цирроза и гепатита, желчнокаменной болезни, воспалительных процессов, сахарном диабете, ожирении. Спровоцировать нарушение моторики желчного пузыря может многократная беременность.

Причины развития дискинезии:

- изменение мышечной ткани желчного пузыря;

- снижение чувствительности органа к гормонам;

- дискоординация моторики желчного пузыря и сфинктеров желчных протоков;

- нарушение проходимости желчных протоков.

Выделяют два типа нарушения моторики ЖП. Дискинезия по гипертоническому типу связана с повышенным тонусом мышечной ткани. Выброс желчи происходит нерегулярно, самопроизвольно, пациент жалуется на резкие боли после приема пищи. Желчный пузырь чаще всего сморщен, стенки утолщены. Орган быстро опорожняется.

Гипотоническая дискинезия характеризуется неполным опорожнением желчного пузыря. Около 40% желчи остается в полости органа. Пациенты жалуются на постоянный дискомфорт в области желчного пузыря, чувство распирания в этой области. Боли не связаны с приемом пищи. На УЗИ желчный пузырь увеличен, расширен просвет желчных протоков. Орган опорожняется медленно, иногда требуется увеличенная доза желчегонных препаратов. Желчь вязкая, концентрированная.

Помимо болевого синдрома, дискинезия сопровождается расстройством пищеварения, повышенной раздражительностью, быстрой утомляемостью. Чаще заболевание встречается у женщин до 50 лет.

Признаки желчной колики

При попадании камня в область шейки возникает сильная резкая боль. Этот симптом называют желчной коликой. Болевой синдром локализуется в области правого подреберья, отдает в нижнюю часть угла лопатки, правое плечо, реже – в левую сторону туловища.

Колика возникает ночью или рано утром. Боль постепенно усиливается до нестерпимой и продолжается до 60 минут. Внешний вид человека говорит о страдании: гримаса боли на лице, вынужденное положение на боку с поджатыми ногами. Живот болезненно напряжен. Если боль продолжается дольше полутора-двух часов, то подозревают более грозные осложнения.

Желчная колика может быть вызвана употреблением жирной, пряной еды, алкоголя. Стрессовые ситуации провоцируют боли. Иногда приступ возникает после незначительных причин: зевоты, тряской еды, тугого пояса или одежды, неудачного движения, бега.

Холецистит

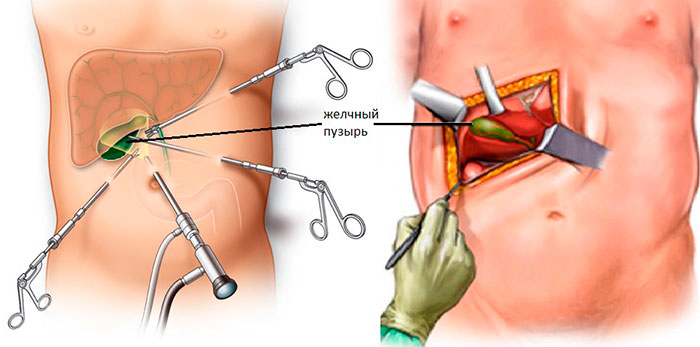

В зависимости от выраженности симптомов и характера протекания патологии выделяют острое и хроническое воспаление желчного пузыря. К симптомам первого вида холецистита относится нестерпимая резкая боль, лихорадка, механическая желтуха. Иногда острая форма быстро переходит к осложнениям: перфорации стенок, перитониту, панкреатиту. В 50 % случаев заболевание успешно поддается медикаментозной терапии. При повторных приступах рекомендуют холецистэктомию – операцию по удалению желчного пузыря.

Хроническая форма холецистита проявляется терпимыми болями, нарушением пищеварения. Человек в течение долгого времени может не обращать внимания на заболевание. Однако в любой момент хроническая форма может перейти в острую или вызвать другие осложнения.

Выделяют два вида холецистита: калькулезный и бескаменный. Первая форма встречается в 80% случаев и является осложнением желчнокаменной болезни. Бессимптомное течение ЖКБ продолжается долгое время, пока камни находятся на дне желчного пузыря. При миграции камней повреждается слизистая оболочка, шейка, желчные протоки, что приводит к развитию воспаления пузыря. Калькулезный холецистит чаще встречается у женщин. Бескаменная форма более опасна, чаще поражает мужчин.

Классификация холецистита:

| Название формы | Проявление |

| Катаральная | Воспаление слизистой оболочки |

| Флегмонозная | Гнойное воспаление с образованием язв, попаданием жидкости в околопузырное пространство |

| Гангренозная | Некроз части или целого органа. Часто осложняется перфорацией стенок |

| Эмфизематозная | Воспаление с выделением и накоплением газов |

Холецистит осложняется перитонитом, желчной коликой, холангитом (воспалением общего желчного протока), острым панкреатитом, свищами. Хроническое воспаление внешней оболочки желчного пузыря (перихолецистит) приводит к образованию спаек, которые могут деформировать орган.

Желчнокаменная болезнь

Конкременты образуются в результате изменения состава желчи. Повышение концентрации холестерина и билирубина в сочетании с уменьшением количества желчных кислот приводит к выпадению твердого осадка. Развитию ЖКБ способствует дискинезия.

Желчнокаменная болезнь в группе людей до 60 лет преимущественно встречается у женщин. После 70 лет заболевание одинаково встречается у обоих полов.

Стадии ЖКБ:

- сладж;

- бессимптомное камненосительство;

- калькулезный холецистит.

Сладж представляет собой концентрированную густую замазку, в которой образуется твердый осадок. Такое явление встречается у беременных женщин и в 70% случаев проходит самостоятельно.

Образовавшиеся камни могут долгое время не проявляться. Обычно они расположены на дне желчного пузыря. В среднем бессимптомный период продолжается 12 лет, но в любой момент заболевание может проявиться.

При миграции камней в область шейки желчного пузыря возникает желчная колика. После первого приступа у 6% больных случаются рецидивы в течение года. У 2% больных с клиническим проявлением развивается острый калькулезный холецистит, который повторяется у 30% пациентов в течение последующего месяца. Заболевание может перейти в хроническую форму, осложниться холангитом, панкреатитом, механической желтухой. У 0.08% людей после 70 лет с клиническими проявлениями ЖКБ обнаруживается рак ЖП.

Рак желчного пузыря

Точные причины развития злокачественной опухоли желчного пузыря остаются невыясненными. У 75% онкобольных выявляют ЖКБ. Повышается риск при фарфоровом ЖП, хроническом холецистите.

Спровоцировать возникновение рака могут полипы ЖП, особенно опасно сочетание доброкачественных образований с конкрементами.

Злокачественные опухоли ЖП агрессивны, быстро растут и дают метастазы. Из-за стертости симптомов рак выявляют на поздних стадиях. Когда уже образовались метастазы.

Гистология злокачественных опухолей ЖП:

- карцинома;

- лейомиосаркома;

- рабдомиосаркома;

- овсяноклеточная карцинома;

- карциноидные опухоли.

Прогноз при раке ЖП неблагоприятный. Заболевание мало поддается лучевой и химиотерапии. Попытки хирургического лечения разочаровывают. В связи с опасностью развития онкологических заболеваний пациентам с ЖКБ предлагают сделать холецистэктомию.

Как вылечить желчный пузырь

При проявлении симптомов заболевания желчного пузыря необходимо обратиться к терапевту, гастроэнтерологу. В случае острого воспаления больного направляют в хирургическое отделение.

Лечение желчного пузыря может включать:

- медикаментозную терапию;

- хирургические операции;

- диетоте