Солидное образование в желчном пузыре

Гиперэхогенное образование – участок ткани или органа, имеющий довольно высокую плотность для прохождения ультразвуковых волн. В основном это бывает жир, камень, костное образование. Его можно обнаружить при проведении УЗИ-диагностики, а выглядит он светлой областью по сравнению с остальной тканью.

При обнаружении гиперэхогенного образования в желчном пузыре обязательно требуется дополнительное обследование и проведение лечения.

Что такое эхогенность

Зачастую при проведении УЗИ-диагностики специалисты сталкиваются с гиперэхогенными образованиями в желчном пузыре, которые не являются заболеванием, а только лишь указывают на наличие патологий в этом органе. В основном это ткани с кальцифицированной структурой или жировые отложения. Чтобы точно поставить диагноз, требуется дополнительное обследование.

На мониторе оборудования для УЗИ эхогенность проявляется в виде белого или светлого пятна, по которому делается вывод относительно наличия уплотнений в этой области. Структуры могут быть точечными или линейными, а также достаточно объемными.

Почему появляется эхогенность

Причин возникновения гиперэхогенных образований в желчном пузыре достаточно много. Зависят они в основном от общего состояния организма, размера и области локализации образований. Чаще всего на УЗИ обнаруживаются кальцифицированные структуры, которые могут быть единичными и множественными или обладать акустической тенью.

Если обнаружены кальцификаты микроскопических размеров, то это обычно злокачественные опухоли. Такие патологии возникают при нефрите, протекающем в хронической стадии, травмировании и многих других болезнях. Жидкости внутри таких уплотнений нет, но акустическая плотность их очень высокая, поэтому звук проводится плохо. Иногда подобные структуры могут выступать в виде каркасных элементов в тканях органов.

Кто входит в группу риска

Образование нетипичных тканей в органе, которое выявляется при проведении УЗИ, считается эхопозитивной структурой. В группу риска по возникновению подобных уплотнений входят пациенты с такими состояниями, как:

- острые инфекции в организме;

- продолжительное химическое или термическое воздействие на орган;

- воспаление желчного пузыря;

- хронические болезни в стадии обострения;

- неправильный рацион питания и вредные привычки;

- недостаточная двигательная активность;

- травмирование механического характера.

Все эти факторы приводят к возникновению патологии, поэтому появляется надобность провести комплексную диагностику, лечение и профилактические процедуры.

Основные симптомы

При наличии гиперэхогенного образования симптомы во многом зависят от степени повреждения слизистых оболочек. Среди основных признаков патологии нужно выделить следующие:

- повышение температуры, слабость, головная боль;

- снижение веса, проблемы со сном;

- головокружение и сильная раздражительность.

Кроме того, может появляться боль справа под ребрами, отечность, тошнота и рвота. При наличии такой симптоматики требуется проведение диагностики и лечения.

Особенности образования в желчном пузыре

Обнаружение участка с повышенной плотностью может говорить о том, что это:

- камень;

- холестериновый полип;

- желчный сладж.

Камень располагается в просвете органа и дает акустическую тень. Зачастую он подвижный при поворотах и глубоком вдохе. Однако это может быть гиперэхогенное несмещаемое образование в желчном пузыре.

Холестериновый полип же растет из стенки органа. Он имеет повышенную плотность. Это пристеночное гиперэхогенное образование в желчном пузыре, которое имеет небольшой диаметр, ровное очертание.

Желчный сландж – накопление осадка густой желчи на дне органа. В таком случае нужно провести дополнительное УЗИ после приема желчегонных препаратов.

Образования с акустической тенью

При проведении диагностики могут быть обнаружены различные посторонние включения. Достаточно часто после ультразвукового исследования в заключении указано «гиперэхогенное образование с акустической тенью». Оно формируется от конкрементов, плотных и соединительных опухолей.

Многие интересуются, что значит гиперэхогенное образование. Это достаточно плотная структура, которая отражает ультразвуковые волны. Кроме того, при проведении исследования специалист должен выяснить, есть ли за образованием акустическая тень. Ее наличие говорит о том, что исследуемый объект настолько плотный, что совсем не пропускает через себя ультразвуковые волны.

Если доктор обнаруживает плотное образование, за которым следует акустическая тень, то он прежде всего думает о камне в желчном пузыре. Он достаточно плотный, поэтому ультразвуковые волны не проходят.

Тень образуется на границе тканей, хорошо отражающих ультразвук. Во время исследования и прохождения через такие очень плотные структуры ультразвуковой луч почти что полностью прерывается и при этом формируется отражение. То есть такие ткани обладают высокой акустической плотностью.

Неоднородное образование

Это может указывать на наличие злокачественных или воспалительных процессов в организме. Неоднородное гиперэхогенное образование в основном говорит о том, что внутри органа формируются кисты. Опухоли могут изменять структуру желчного пузыря на любой стадии. Чтобы определить, что значит гиперэхогенное образование, имеющее неоднородную структуру, требуется комплексная диагностика.

Оно может также указывать на воспаление. У здорового человека эхоструктура желчного однородная и ровная. При проведении ультразвукового исследования можно определить особенность функционирования этого органа.

Образование с анаэхогенными включениями

Эхогенность тканей зависит от способности поглощать и отражать проходящий через них ультразвук. Это напрямую связано с особенностью органов. Чем меньше жидкости содержится внутри исследуемого объекта, тем выше степень его эхогенности. Отсутствие жидкости указывает на самую низкую плотность, то есть анаэхогенность.

Гиперэхогенное образование с включениями в основном указывает на злокачественные процессы в организме. Для более точного обозначения вида эхоструктуры и ее опасности могут потребоваться дополнительные исследования.

Однородное образование

Оно может возникать по самым различным причинам. Новообразование может быть связано с протекание воспаления, а также инфекциями в организме, прогрессированием имеющихся патологий.

При более детальном исследовании подобное образование может оказаться липомой, кистой или опухолью.

Проведение диагностики

Основной метод обнаружения гиперэхогенного образования – ультразвуковая диагностика. При обнаружении такого уплотнения нужно определить причину его возникновения. Важно учитывать общее состояние организма, а также имеющуюся симптоматику. Для точной постановки диагноза могут потребоваться дополнительные исследования, которые назначает врач.

После проведения диагностики доктор составляет план терапии. Лечение может быть медикаментозным или хирургическим. Если выявлено небольшое пристеночное гиперэхогенное образование, которое не сопровождается патологической симптоматикой, показано постоянное наблюдение за его состоянием посредством регулярного проведения УЗИ.

Диагностика подразумевает под собой применение лабораторных методик исследования. Для выявления тканей с повышенной акустической плотностью назначают:

- общий анализ крови;

- анализ мочи;

- биохимическое исследование.

По результатам всех этих исследований составляется план проведения последующих диагностических процедур. Кроме того, может потребоваться инструментальное исследование, которое в основном включает в себя:

- рентгенографию;

- пункционную биопсию;

- УЗИ-диагностику;

- КТ;

- МРТ.

В основном обнаруживают гиперэхогенное образование на УЗИ, где четко видно его структуру. Это безопасный неинвазивный надежный метод, который помогает обнаружить камни, новообразования и накопление желчи.

Рентгенография помогает точно определить локализацию образования и его структуру. Зачастую применяется вместе с контрастным веществом. Компьютерная томография – надежный метод лучевой диагностики, основанный на получении послойного изображения ткани или органа. МРТ помогает визуализировать глубоко расположенные уплотнения. Часто применяется для исследования включений в головном мозге. Если все эти методики подтвердили наличие камней или липомы, то назначается пункционная биопсия. Полученные ткани отправляются на гистологию и цитологию.

Особенности лечения

Лечение гиперэхогенного образования в желчном пузыре подбирается в зависимости от результатов проведенного исследования. Если были обнаружены кальцинаты, то доктор назначает средства, которые способствуют их выведению. В особо сложных и запущенных случаях показано проведение операции.

При наличии уплотнений, спровоцированных различными болезнями, воспалительными и инфекционными процессами, требуется назначение антибиотиков. Лечение доброкачественных и злокачественных опухолей проводится с помощью операции, а также может потребоваться химиотерапия. При множественных гиперэхогенных аваскулярных образованиях показан врачебный контроль.

Медикаментозная терапия

Лечение во многом зависит от основной причины, которая спровоцировала возникновение гиперэхогенного образования в желчном пузыре. Лекарства должен подбирать только врач с учетом состояния пациента. Если наблюдается воспаление в организме, то требуется прием противовоспалительных препаратов, в частности, таких как «Ибупрофен» или «Кеторол».

«Ибупрофен» — противовоспалительное средство с обезболивающим эффектом. Применяется при воспалении. Дозировка и длительность приема зависит от степени выраженности патологии. Стоит помнить, что лекарство имеет противопоказания и может спровоцировать побочное проявление.

«Кеторол» — противовоспалительное средство с обезболивающим и противовоспалительным действием. Применяется при довольно интенсивном болевом синдроме и воспалении в организме.

Дополнительно может потребоваться прием витаминных комплексов, которые способствуют укреплению иммунитета и помогают бороться с различными заболеваниями.

Физиотерапевтические методики

При гиперэхогенных округлых образованиях могут назначаться физиотерапевтические методики для лечения. Они подразумевают под собой воздействие на организм с помощью:

- электрического тока;

- тепла или холода;

- лазерного, инфракрасного, ультрафиолетового излучения;

- ультразвука;

- магнитного поля.

Также возможно применение гирудотерапии и массажа. Основное преимущество подобных методик характеризуется тем, что они результативны и безопасны. Это поможет уменьшить период терапии различных патологий, активизировать биохимические процессы. В результате ускоряется выздоровление.

Криотерапия основывается на воздействии на организм довольно низкими температурами. Это обезболивает, стимулирует иммунную систему, устраняет воспаление и отечность.

Лазеротерапия – метод биостимуляции, основанный на воздействии на живые ткани лазером. Он активирует самые основные биохимические процессы, протекающие в организме, способствует регенерации клеток и тканей. Лазеротерапия улучшает микроциркуляцию крови, ускоряет процесс заживления различных поражений и устраняет воспаление.

Магнитотерапия – современная методика воздействия на организм с помощью магнитного поля. Она способствует общему оздоровлению, нормализует кровообращение, насыщение кислородом. Кроме того, подобная методика улучшает работу внутренних органов.

Если у человека выявили эхогенные включения, представленные в виде камней, то для их лечения зачастую применяют электрофорез с антибиотиками. Во время проведения процедуры лекарственные средства довольно быстро проникают в пораженные ткани, нормализуют кровообращение и способствуют рассасыванию новообразований.

Народные средства

Они применяются для уменьшения размеров эхоструктур и предотвращения их разрастания, помогают купировать воспаление и способствуют ускорению обменных процессов.

Взять 20 г корневища шиповника, залить кипятком и поставить на 5-7 минут. Пить по 50-70 мл до еды. Положительные результаты наблюдаются при регулярном применении средства в течение 6 месяцев.

Взять 10-15 г коры березы и залить 200 мл кипятка. Через 30 минут отфильтровать, добавить воду и 10 мл лимонного сока. Пить настой 3 раза в сутки перед употреблением пищи. Если был обнаружен камень, то для его лечения нужно в равных пропорциях смешать корни одуванчика, живокость, зверобой, птичий горец и фиалку. Взять 5 ст. л. смеси, залить 1 л кипятка и поставить до полного остывания. Пить по 250 мл 2-3 раза в сутки.

Проведение операции

Радикальным методом избавления от эхопозитивных образований является проведение операции. Показана она при кальцинатах больших размеров, которые локализуются в различных тканях и органах. Операция может быть открытой или с помощью лапароскопии.

Операция требуется при наличии множества небольших камней с острыми краями. Такие уплотнения считаются очень опасными, так как существует риск травмирования тканей и органов из-за движения этих включений. Также возможно удаление злокачественных новообразований. Операцию сочетают вместе с медикаментозной терапией и различными физиотерапевтическими методиками.

Прогноз

Выявление при проведении ультразвуковой диагностики гиперэхогенных участков – не диагноз. Однако в любом случае нужно пройти повторную диагностику или прибегнуть к вспомогательным инструментальным методикам. Прогноз напрямую зависит от результатов обследования.

Если уплотненные участки небольшие и не оказывают воздействия на другие органы и ткани, то можно просто наблюдать за ними и посещать периодически доктора. Если были обнаружены камни и кальцинаты, опухоли, то обязательно нужно проводить назначенную доктором терапию. Лечение может быть консервативным и оперативным.

Профилактика

Существует множество причин возникновения эхоструктур тканей и внутренних органов. Их профилактика заключается в предупреждении провоцирующих факторов, то есть возможных заболеваний. Меры профилактики включают в себя:

- своевременное лечение хронических болезней;

- правильное питание и достаточная физическая активность;

- употребление витаминов.

Особое внимание нужно удалить терапии инфекционных и воспалительных процессов, которые зачастую провоцируют патологические изменения. Правильное питание и достаточная физическая активность очень важны для поддержания красоты и здоровья. Обязательно требуется диетотерапия и соблюдение питьевого режима. Они помогают поддерживать организм в тонусе и подарят заряд бодрости и энергии.

Важно регулярно употреблять продукты и витаминные добавки с содержанием витаминов А и Е. Они повышают иммунитет и уберегают организм от бактерий и инфекций.

Кроме того, обязательно нужно проходить периодические профилактические осмотры у доктора. При возникновении патологической симптоматики не стоит заниматься самолечение, а сразу рекомендуется обращаться за медицинской помощью.

Классификация доброкачественных опухолей желчного пузыря.

1. Псевдоопухоли:

— гиперплазии;

— гетерогония слизистой оболочки желудка;

— гетеротопия поджелудочной железы.

2. Истинные опухоли:

— эпителиальные опухоли;

— гамартомы;

— тератомы.

Псевдоопухоли встречаются редко и. как правило, являются случайной находкой при УЗИ или во время операции, после которой и устанавливается тип опухолевидного образования.

Гиперплазия слизистой оболочки желчного пузыря в зависимости от распространенности может быть очаговой или диффузной. Выделяют 2 формы гиперплазии слизистой оболочки желчного пузыря — воспалительную и папиллярную. Встречается в 1-2% случаев на общее число холецистэктомий.

Гетеротопия слизистой оболочки желудка в желудочно-кишечном тракте встречается часто и наблюдается во всех отделах от языка до прямой кишки, однако в желчном пузыре — явление достаточно редкое.

Гетеротопия поджелудочной железы — расположение ткани поджелудочной железы за пределами ее границ без анатомической и сосудистой связи с поджелудочной железой. Достаточно широко распространена и наблюдается в желудке, двенадцатиперстной кишке, фатеровом сосочке, тощей и подвздошной кишке, дивертикуле Меккеля, других органах, в желчном пузыре — редко. По данным J.L. Weppner и соавт,, из 683 пациентов с гетерогонией поджелудочной железы в различные органы только в 1% она была в стенке желчного пузыря. При этом примерно в 50% очаги гетеротонированной ткани поджелудочной железы локализуются в области шейки желчного пузыря, что может приводить к нарушению опорожнения желчного пузыря, его растяжению и развитию воспаления. В этих случаях при ТУС визуализируют неподвижное гипоэхогенное образование в области шейки желчного пузыря, не дающее акустической тени. Однако до операции выявленное образование, как правило, не удается отличить от холестеринового полипа, аденомы или полиповидной формы рака желчного пузыря. При гистологическом исследовании находят все признаки ткани поджелудочной железы — ацинусы, панкреатический проток, клетки Лангерганса.

Истинные опухоли по сравнению с псевдоопухолями желчного пузыря встречаются чаще, среди них основное место занимают эпителиальные опухоли. При этом примерно половину всех доброкачественных опухолей желчного пузыря составляют аденомы. Поданным холецистэктомий они бывают в 5-37% случаев.

Аденома желчного пузыря при УЗИ определяется в виде мелкою, чаще одиночного неподвижного ухогенного образования округлой или овальной формы, вдающегося в просвет желчного пузыря (рис. 15.1). Co временем опухоль может увеличиваться в размерах, в ней образуются кисты, заполненные слизистым содержимым. В этих случаях их называют цистаденомами. При аденомах желчного пузыря (более 1 см), так же как и аденомах желудочно-кишечного тракта, прослеживается связь с последующим раком, поэтому их следует своевременно удалять.

Близкими по морфологической структуре к аденомам являются аденомиомы. характеризующиеся пролиферацией и дегенеративными изменениями не только в эпителиальной, но и в мышечной ткани с образованием дивертикулоподобных расширений (синусы Рокитанского—Ашоффа). При аденомиоматозе, кроме этого, наблюдается гиперплазия мышечных, соединительнотканных и нервных элементов.

Папилломы желчного пузыря возникают в результате гипертрофии ворсинок слизистой оболочки желчного пузыря. Папилломатозные разрастания обычно множественные и содержат эфиры холестерина. В препаратах желчного пузыря их находят после холецистэктомии в 80% случаев, а при холецистографии лишь в 0,3%. При ненарушенной функции желчного пузыря они представляют собой дефекты наполнения диаметром 5-10 мм на внутренней поверхности стенки.

Другие доброкачественные опухоли желчного пузыря пеэпителиального происхождения встречаются редко.

Нейрофиброма — часто встречается в ассоциации с нейрофиброматозом, в том числе с поражением поджелудочной железы и забрюшинного пространства. Изолированное поражение желчного пузыря встречается редко. В литературе описано только 7 случаев, причем один из них в сочетании с аденомиоматозом. Возможно, нейрофиброма желчного пузыря встречается чаще, чем описание отдельных случаев, однако бессимптомное течение и трудности диагностики не дают сведений об ее истинной распространенности. Обычно опухоль находят при холецистэктомиях, выполненных по поводу холецистолитиаза. По нашим данным, при гистологическом исследовании 255 желчных пузырей больных холестерозом желчного пузыря нейрофиброма была в одном случае (рис. 15.2). Нейрофиброма может локализоваться внутри стенки желчного пузыря (интрамурально) или выступать в его просвет. Размеры опухоли от 0,3 до 5,3 см, в среднем 1,3 см. При ТУС визуализируется в виде очагового образования в стенке желчного пузыря или полиповидною образования, выступающего в его просвет и не дающего акустической тени. При необходимости исследование дополняют доплерографией и ЭУС.

Гамартомы и тератомы в стенке желчного пузыря встречаются редко и. как правило, являются случайной находкой во время обследования или при холецистэктомии.

Гамартома — опухоль, содержащая нормальные тканевые элементы, но расположенные в беспорядке. Имеет врожденное происхождение и чаще ветречается у детей. Представляет собой плотное, узловатое образование, обычно не подвергающееся злокачественному перерождению.

Тератома — опухоль из ткани, не типичной для данного органа. В тератоме могут присутствовать волосы, мышечная, костная ткань. Тератомы классифицируют по нескольким разрядам риска, от доброкачественных до явно злокачественных.

Дифференциальный диагноз

Клинические проявления при доброкачественных опухолях желчного пузыря неспецифичны и не позволяют дифференцировать их от других хронических болезней желчного пузыря, а имеющиеся клинические симптомы обусловлены, как правило, присоединившимися холециститом, холецистолитиазом и вторичной дисфункцией желчных путей. В связи с этим главная роль в диагностике Доброкачественных опухолей желчного пузыря принадлежит инструментальным методам исследования, основным из которых является УЗИ. При этом доброкачественные опухоли желчного пузыря в большинстве случаев макроскопически определяются в виде полиповидных образований различной формы, размера и локализации.

Несмотря на то что ультразвуковая диагностика полиповидных или так называемых пристеночных образований желчного пузыря не представляет особых трудностей, дифференциальный диагноз между ними в ряде случаев — достаточно сложная задача, так как для всех типов «полипов» желчного пузыря в эхографической картине характерно наличие пристеночного несмещаемого образования без дистальной акустической тени.

Н.М. Никитина и соавт. обследовали с помощью УЗИ 102 пациента с так называемыми пристеночными образованиями желчного пузыря. При гистологическом исследовании операционного материала оказалось, что в 43,1 % случаев имели место ХЖП, в 21,6%— гиперпластические и фиброзные полипы, 11,8% — аденома, 7,9% — очаговая гиперплазия слизистой оболочки, 4,9% — AMМ, 2,9% — рак желчного пузыря, в 6% случаев — ложноположительная диагностика полиповидных образований.

По нашим данным, при изучении 84 желчных пузырей, удаленных но поводу полиповидных образований, чаще всего были холестериновые, реже — фиброзные и аденомиоматозные полипы, а злокачественных новообразований не было.

УЗИ позволяет не только визуализировать небольшие полиповидные образования в желчном пузыре, но и по ухографическим критериям (количество, размер, наличие или отсутствие дистальной тени, подвижность, форма, внутренняя структура образования и состояние стенки иод этим образованием) прогнозировать их течение. Иногда пристеночное образование может иметь весьма причудливую форму, не укладывающуюся в рамки какой-либо известной патологии, как, например, фиксированный к стенке сгусток замазкообразной желчи (рис. 15.3). Определенную помощь в этих ситуациях оказывают короткие (13 мес.) курсы урсотерапии, на фоне которой уменьшается или исчезает это образование.

При опухоли желчного пузыря в первую очередь необходимо исключить ее злокачественный характер.

В дифференциальной диагностике доброкачественных опухолей желчного пузыря важным диагностическим и прогностическим признаком считается размер пристеночного образования. Полиповидные образования менее 5 мм в диаметре доброкачественными являются в 78-94% случаев. Неопластические образования среди полипов размером до 5 мм в диаметре не превышают 5-6%, в то время как при диаметре более 5 мм они составляют 30-50%. а при диаметре более 10-15 мм большинство образований злокачественные.

По данным холецистэктомий размеры аденоматозных полипов в большинстве случаев не превышают 10 мм в диаметре, при этом средний размер их составляет 5-6 мм в диаметре. Лишь и отдельных случаях размеры аденом могут быть более 1 см, а их средний размер достигает 13 мм в диаметре.

Размеры гетеротопированных участков в виде полиповидных образований желчного пузыря (эта форма составляет примерно 20% случаев эктопированной слизистой оболочки желудка в желчный пузырь) варьируют от 3 до 15 мм.

В то же время средний размер карцином желчного пузыря обычно значительно больше и по данным холецистэктомий колеблется от 10 до 20 мм.

Результаты исследования операционного материала холецистэктомий показывают, что одиночные полипы в 50-88% случаев являются доброкачественными. Аденокарциномы в виде одиночных опухолей, по сообщениям отдельных авторов, составляют 87%.

Вероятность злокачественного поражения образований на ножке выше при размере опухоли более 10 мм в диаметре, а образований на широком основании — не зависит от размера. Наличие аденокарциномы в случаях одиночного образования па широком основании при размерах более 10 мм предполагают многие исследователи. Однако визуализировать ножку или широкое основание полипа при ТУС удается не всегда.

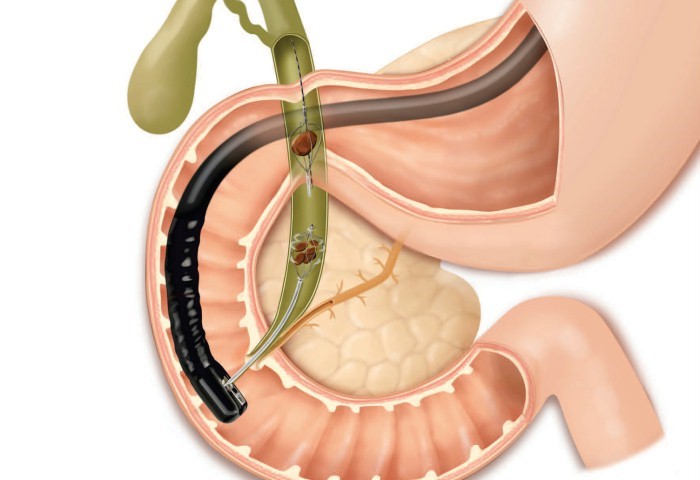

Такая высокоразрешающая методика, как эндоскопическая ультрасонография, позволила значительно повысить как чувствительность, так и специфичность диагностики опухолей желчного пузыря. Так, по данным многих исследований, чувствительность в визуализации полипов желчного пузыря при ТУС составляет 70-75%, при ЭУС — 89-97%. Причем чувствительность ЭУС в диагностике полиповидных образований при наличии камней в желчном пузыре составляет 71% и 89% при их отсутствии.

Холестериновые полипы на эхограммах представлены образованиями, в большинстве случаев не превышающими 10 мм в диаметре, как правило, имеют ножку и не дают акустической тени. Холестериновые полипы более 10 мм в диаметре при УЗИ чаще представлены образованиями на ножке, имеющими зернистый контур. Однако при увеличении размеров отмечается тенденция к снижению эхогенности всего или части полиповидного образования.

Эхографическая картина очагового аденомиоматоза представлена эхогенным полиповидным образованием на широком основании с включением множества микрокист и/или эффектом реверберации от них, подтверждающим наличие интрамурально расположенных синусов Рокитанского—Аитоффа. Этот эффект при ТУС наблюдается гораздо реже, чем при ЭУС. в 71 и 100% случаев соответственно.

Характерный признак аденокарцином — гомогенная гипо- или гиперэхогенная структура образования. В ряде случаев дифференциальному диагнозу помогает наличие мультилокулярных разрастаний, свидетельствующих в пользу папиллярных аденом. Однако четкие отличительные признаки в эхоструктуре полиповидных аденом и аденокарцином получить удается сравнительно редко. Учитывая склонность аденом к озлокачествлению, при отсутствии четких ультразвуковых дифференциально-диагностических критериев к ним должна применяться активная хирургическая тактика.

Особую значимость для дифференциальной диагностики заболеваний желчного пузыря приобретают исследования с применением доплеровских методик. Такие количественные параметры, как максимальная скорость кровотока (Vmax), резистивный индекс (RI) и пульсаторный индекс (PI) имеют значение в дифференциальной диагностике пристеночных образований желчного пузыря в той же степени, как и для идентификации образований в толще его стенки. При донлеровском исследовании полиповидных образований желчного пузыря кровоток регистрируется в ножке или теле неопластического образования (при размерах до 10 мм в диаметре) и, как правило, не определяется в холестериновых полипах (даже при их размерах 22 мм в диаметре), а также в случаях аномалий эпителия желчного пузыря.

Однако не всегда даже применение таких методик, как доплеровское ультразвуковое исследование, КТ, динамическая MPT, магнитно-резонансная холангиопанкреатикография, позволяет с полной уверенностью дифференцировать полиповидные образования желчного пузыря. Для уточнения характера патологических изменений в стенке желчного пузыря в последние годы получает распространение чрескожная тонкоигольная биопсия стенки желчного пузыря.

Лечение

Единого мнения о тактике ведения больных с доброкачественными образованиями желчного пузыря не существует. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев до операции трудно установить истинную структуру образовании. В связи с этим, поставив диагноз «полип» желчного пузыря, врач должен решить принципиальный вопрос: а что дальше? Нужно ли все так называемые полипы удалять, и насколько велик риск их малигнизации, если оставить больного иод динамическим наблюдением? Исследования, проведенные в последние годы, позволили прояснить ряд вопросов и определить тактику ведения больных с полипами желчного пузыря.

Так, Т. Kim и соавт. проанализировали данные гистологического исследования 197 желчных пузырей, удаленных по поводу «полипов» (103 женщины, 94 мужчины, средний возраст 47.3 лет): холестериновые полипы — 64,4%, тубулярные аденомы 9,3%, гиперпластические полипы, в том число в сочетании с воспалением — 4,6%, аденокарциномы — 3,1%, аденомиоматоз — 2,1% и аденоматозная гиперплазия — 1,5%. Средний диаметр малигнизированных полипов составил 13,7 ± 7,1 мм, в то время как средний диаметр доброкачественных полипов — 9,3 ± 5,0 мм (р < 0,01). 88% пациентов с доброкачественными полипами были моложе 50 лет. тогда как 31% больных с малигнизированными полипами были старше 50 лет (р < 0,01).

Внедрение в клиническую практику ультразвукового метода исследования дало возможность осуществлять качественное динамическое наблюдение за больными с так называемыми пристеночными образованиями желчного пузыря.

Н.М. Никитина и соавт. в сроки от 1 года до 17 лет осуществляли динамическое наблюдение с помощью УЗИ за 170 пациентами с «полиповидными» образованиями желчного пузыря, из них 15 человек наблюдались более 5 лет. В 77% случаев эхографическая картина оставалась без изменений, в 10% отмечался рост полипов, в 11% увеличилось их количество. У 6% больных за период от 1 до 10 лег сформировались конкременты желчного пузыря. На этом основании авторы делают заключение, что у большинства пациентов «полиповидные.» образования желчного пузыря не имеют тенденцию к росту или она незначительна. В связи с этим холецистэктомия по поводу «полипов» желчного пузыря должна осуществляться по более жестким показаниям.

Собственные данные, основанные на гистологическом анализе материала 345 холецистэктомий, позволили установить различную морфологическую структуру полипов желчного пузыря, однако ни в одном случае не было признаков их малигнизации.

Однако другие авторы, также располагающие опытом наблюдения за больными с аденомами и аденомиоматозом желчного пузыря, придерживаются другой тактики. Это в первую очередь связано с возможностью малигнизации аденом, в связи с чем, по мнению авторов, эти пациенты должны подлежать профилактическому оперативному лечению. При отсутствии признаков малигнизации операция ограничивается типичной холецистэктомией.

Таким образом, анализ литературных данных позволяет выделить следующие факторы, предрасполагающие к малигнизации полипов желчного пузыря:

• диаметр более 10 мм;

• одиночные полипы;

• возраст более 50-60 лет;

• холенистолитиаз;

• аденоматозные полипы;

• полипы с широким основанием;

• полипы в сочетании с утолщением стенки желчного пузыря.

Сформировалось мнение, что доброкачественные опухоли желчного пузыря менее 1 см и без тенденции к росту не требуют лечения. Такие больные должны находиться под динамическим наблюдением с проведением УЗИ. исследованием периферической крови, определением активности ЩФ. ГГТП и раковоэмбрионального антигена не менее одного раза в 6 мес. При отсутствии отрицательной динамики поданным лабораторно-инструментального исследования контрольные осмотры можно проводить 1 раз в год.

Опухоли более 1 см, а также при меньших размерах, но имеющие отрицательную динамику при УЗИ, особенно у лиц старше 50 лет, должны подвергаться оперативному лечению. Операцией выбора у этих больных может быть лапароскопическая холецистэктомия.

В случаях затруднения идентификации характера опухолевого процесса и исключения злокачественного поражения следует склоняться в пользу холецистэктомии. Это обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, до операции без морфологического исследования нельзя быть полностью уверенным в доброкачественном характере опухолевого процесса. Во-вторых, часть доброкачественных образований желчного пузыря может малигнизироваться. Если при экстренном исследовании операционного материала выявляются признаки злокачественного роста, то дальнейшая тактика хирургического лечения определяется стадией процесса.

Таким образом, обобщая данные исследований, можно дать следующую клиническую характеристику полипов желчного пузыря и рекомендовать тактику ведения больных (табл. 15.1).