Рентгенологические методы исследования желчного пузыря

Рентгенологическое

исследование желчного пузыря и

желчевыводящих путей – инструментальный

метод исследования, основанный на

способности печени выделять с желчью

йодсодержащие вещества, введённые

парентерально (холеграфия) или перорально

(холецистография) в организм. Контраст,

накапливаясь в желчном пузыре и протоках,

даёт возможность получить их

рентгенологическое изображение.

Пероральная холецистография

Диагностическое

значение метода.

Холецистография

основана на пероральном введении

контрастного вещества (билитраст,

холевид, селектан). Метод позволяет

оценить размеры и форму желчного пузыря,

его концентрационную функцию, наличие

конкрементов. С помощью этой методики

можно определить проходимость пузырного

протока.

Цель

подготовки:

информировать

пациента о предстоящем исследовании

и получить его согласие;обеспечить

качественную подготовку к исследованию

и своевременное получение результатов.

Показания:

обследование

желчного пузыря и желчевыводящих путей;заболевания

желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Противопоказания:

острые

заболевания печени;геморрагические

диатезы;повышенная

чувствительность к препаратам йода;тиреотоксикоз.

Осложнения:

аллергические

реакции на препараты йода;тошнота,

рвота;жидкий

стул после приёма препарата.

Оснащение:

пероральное

контрастное йодсодержащее вещество

(1 г на 20 кг массы тела пациента);сладкий

чай;сорбит

20 г. или стакан сметаны;набор

для неотложной помощи при анафилактическом

шоке,

Методика

подготовки пациента:

Действия | Обоснование |

выписать

подготовку

| -Обеспечивается -Обеспечивается — — — — — — — — — — — — |

Приложение

№ 4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В настоящее время

для диагностики патологии желчевыделительной

системы на первое место вышло ультразвуковое

исследование, однако не следует

противопоставлять эхографию

рентгенологическим методам диагностики

и, в частности, холецистографии, так как

эти исследования успешно дополняют

друг друга.

Обзорная рентгенография желчевыводящих путей

Рентгенологическое

исследование желчевыводящих путей

начинается с обзорной рентгенографии

брюшной полости. В норме внутри- и

внепеченочные желчные протоки, желчный

пузырь на обзорных снимках не видны.

Протоки становятся видимыми лишь при

проникновении в них газа из просвета

двенадцатиперстной или толстой кишки

вследствие образования свищевого

сообщения.

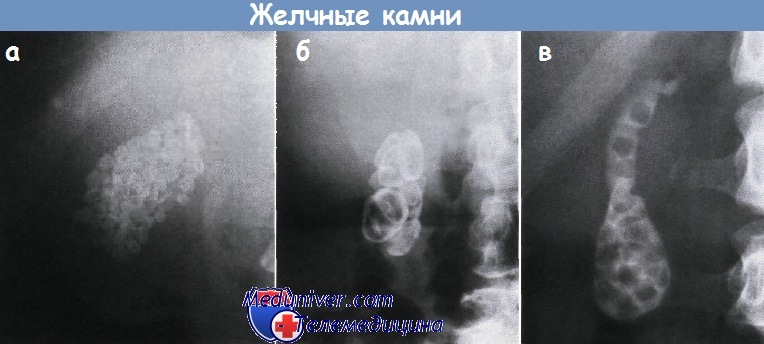

Желчный пузырь

становится видимым на обзорном снимке

при обызвествлении его стенок

(«фарфоровый» пузырь) (рис.

5.132)или при наличии конкрементов,

содержащих известь. Соли кальция

откладываются в наружных слоях

конкрементов, что и обусловливает

появление тени в форме колец. Встречаются

камни, целиком состоящие из карбоната

кальция. На обзорной рентгенограмме

можно обнаружить косвенные и прямые

признаки воспаления желчного пузыря:

а) при катаральном

холецистите, когда воспалительный

процесс в желчном пузыре ограничен

слизистой, может определяться вздутие

петель кишечника в правой половине

брюшной полости и уменьшение подвижности

правой половины диафрагмы;

б) при наличии

деструктивной формы холецистита

(гнойный, флегмонозный, гангренозный),

как правило, выявляется ограниченное

вздутие правой половины поперечно-ободочной

кишки или ее печеночного изгиба, иногда

с нечетким горизонтальным уровнем

жидкости, вздутие петель тонкой кишки

с образованием типичных небольших

«арок», расположенных на уровне тел

LII-IIIпозвонков;

в) при проникновении

в желчный пузырь газообразующих

микроорганизмов развивается эмфизематозный

холецистит, при котором на обзорной

рентгенограмме виден газ в полости и

стенке желчного пузыря, вокруг него.

Обзорная

рентгенограмма проводится при наличии:

а) желчнокаменной болезни в период

печеночной колики; б) острого холецистита,

в период обострения хронического

холецистита.

Рентгенологические методы исследования желчевыводящей системы с применением контрастного вещества

В зависимости от

способа введения контрастного вещества

различают три основных метода:

1. Концентрационная

(пероральная) холецистография. 2.

Внутривенная холеграфия

(холангиохолецистография). 3. Инфузионная

холангиография.

Концентрационная

(пероральная) холецистография.Механизм

контрастирования желчного пузыря, с

помощью данной методики, заключается

в следующем. Контрастное вещество,

принятое внутрь за 12 часов до исследования,

из кишечника проникает в кровь и

связывается с белком. В печени препарат

освобождается от белка, экскретируется

с желчью и накапливается в желчном

пузыре, контрастируя последний. Через

16-18 ч после введения йода рентгеновская

плотность желчного пузыря значительно

увеличивается, вследствие повышения

концентрации желчи и йода в последней.

Показания к

применению холецистографии:а)

подозрение на наличие конкрементов в

желчном пузыре и или желчевыводящих

путях; б) дискинезии желчевыводящих

путей; в) аномалиях развития желчного

пузыря (подозрение на перегиб, перетяжку

в желчном пузыре по данным ФХДЗ; г)

опухоли желчного пузыря или протоков.

Противопоказания

к применению холецистографии:а)

непереносимость йодистых препаратов;

б) гипертиреоз, тиреотоксикоз; в) нарушение

экскреторной функции печени (гепатит,

цирроз, печеночная недостаточность);

г) острый холецистит (при воспалении

стенки желчного пузыря нарушается его

концентрационная функция и наблюдается

слабое его контрастирование); д)

гипербилирубинемия; е) общее тяжелое

состояние больного.

При оценке полученных

данных обращают внимание на положение

желчного пузыря, его величину и форму,

а также степень контрастирования (по

интенсивности тени), гомогенность тени

(негомогенная тень указывает на

наличие конкрементов), проходимость

пузырного протока, эвакуацию контрастного

вещества в двенадцатиперстную кишку

(сократительную функцию желчного

пузыря).

При наличии в

желчном пузыре конкрементов на фоне

тени желчного пузыря обычно видны

дефекты наполнения. Мелкие камни

становятся более заметны, по мере

опорожнения пузыря.

Отсутствие

контрастирования желчного пузырянаблюдается при: а) воспалительном

процессе в стенке пузыря (когда нарушается

его концентрационная способность); б)

при наличии факторов, препятствующих

поступлению контрастированной желчи

в желчный пузырь (обструкция пузырного

протока камнем, опухолью — «отключенный»

желчный пузырь, при отеке слизистой

оболочки пузырного протока (холецистит),

окклюзии протока вследствие рубцовых

изменений, прорастания опухолью, в) при

органических изменениях в желчном

пузыре («рубцовое сморщивание» желчного

пузыря, плотное заполнение конкрементами,

опухолью); г) расстройстве всасывания

контрастного вещества по желудочно-кишечному

тракту (гиперкинезия кишечника, диарея),

д) снижении экскреторной функции печени

(гепатит, цирроз).

Оценка сократительной

функции желчного пузыря производится

через 12 — 14 часов после перорального

приема контрастного вещества, когда

необходимо сделать первый снимок, после

чего больной получает желчегонный

завтрак (два сырых желтка). Через час

после желчегонного завтрака делают

второй снимок.

Для оценки

двигательных нарушений в желчевыводящей

системе (дискинезии) используется и

метод математического определения

показателя двигательной функции (ПДФ).

У здоровых людей при нормальной функции

желчного пузыря ПДФ колеблется в пределах

0,59 — 0,75.

При замедлении

эвакуации желчи вследствие спазма

сфинктера Одди (дискинезия сфинктера

Одди по гипертоническому типу) ПДФ

обнаруживается более 0,75. При гипокинезии

желчного пузыря со слабостью сфинктера

Одди ПДФ, как правило, менее 0,59.

Вычислив объем

пузырной желчи по холецистограмме до

и после приема желчегонного завтрака,

можно судить о функции желчного

пузыря. Нормально функционирующий

желчный пузырь обычно сокращается

через 30 минут после приема желчегонного

завтрака на 1/3 (30%) от первоначального

объема. При гипокинезии желчного пузыря

он сокращается менее чем на 1/3. При

гиперкинезии желчный пузырь сокращается

на 1/2 — 2/3 от первоначального объема.

Недостатками

пероральной холецистографии являются:

а) редкое контрастирование желчных

протоков; б) невозможность проведения

при гипербилирубинемии.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Исследование желчного пузыря. Холецистография и холангиографияДля диагностики заболеваний желчного пузыря и желчных протоков наряду с биохимическими исследованиями функции печени и исследованием дуоденального содержимого, подробно описанными в курсе внутренних болезней, широко используются рентгенологические исследования. К ним относятся: обзорная рентгенография, холецистографня, холеграфия и холангиография. При обзорной рентгенографии в желчном пузыре могут быть найдены теин рентгеноконтрастиых конкрементов, обызвествление его стенок, встречающееся, правда, нечасто. Одновременно могут быть выявлены и заболевания смежных органов, протекающие под видом холецистита (камни почек к мочеточников, калькулезный панкреатит, деформирующий спондилоартроз и др.). Методы холе цистографии и холеграфии основаны на способности клеток печени выделять с желчью йодсодержащие вещества, которые, попадая в желчные пуги, позволяют получить их изображение на рентгенограммах. Холецистография осуществляется после приема внутрь 3—3,5 г билитраста или 4—6 г понаносвой кислоты (холевид). Всасываясь в кншечинке, контрастное вещество с током крови попадает в печень, где почти 70% его постепенно выделяется с желчью. Накапливаясь в желчном пузыре, оно концентрируется, достигая максимума спустя 14—16 ч. При этом па рентгенограмме становится видным желчный пузырь. Конкременты в нем определяются в виде округлых или овальных дефектов на фоне тени пузыря (рис. 125). После желчегонного завтрака (2 желтка) изучают двигательную функцию желчного пузыря. В норме через 30— 40 мин он опорожняется наполовину. Если желчный пузырь сокращается на 2/3 и более, это свидетельствует о его гиперкинетическом состоянии. Сокращение на 7з и менее говорит о нарушении его моторной функции. Отсутствие контрастирования желчного пузыря может наблюдаться при закупорке пузырного протока камнем («исключенный» желчный пузырь) или слабой конценграцнонной способности его слизистой оболочки. Отрицательный результат исследования может быть обусловлен также нарушением всасывания контраста слизистой оболочкой кишечника либо отсутствием поглощения его клетками печени (гепатит, желтуха, цирроз), в результате чего контраст полностью выводится почками. При холеграфии контрастное вещество (билигност, билиграфии) вводят внутривенно. Почти 90% его поглощается печенью и выводится с желчью, быстро создавая высокую концентрацию препарата в желчных протоках. При этом они становятся хорошо видны на рентгенограммах в отличие от холецнетографни, при которой протоки контурируются слабо. Холеграфию чаще используют при «отключенном» желчном пузыре, а также у больных, перенесших холецнстэкто-мню. Преимуществом данного метода является также независимость от состояния кишечника и функции желчного пузыря. Отрицательные результаты наблюдаются лишь при диффузном поражении паренхимы в печени, когда нарушается выделительная функция гепатоцитов, в частности при концентрации билирубина в крови выше 17 мкмоль/л (1 мг%). Для лучшего изображения желчных протоков в последнее время широко применяют инфузионную холеграфию. при которой контрастное вещество вводят внутривенно капелмю (40—50 капель в минуту) в 200 мл 5% раствора глюкозы. В отдельных случаях ее сочетают с пероральной холецистографией. При холангиографии рентгеноконтрастное вещество вводят непосредственно в желчные протоки. Это может быть достигнуто путем чрескожиой пункции внутрипеченочных протоков, введения контрастного вещества через существующий наружный желчный свищ либо во время оперативного вмешательства. Чрескожная чреспеченочная холангиография применяется обычно у больных обтурационной желтухой для выявления вызнавшей се причины (опухоль протоков, конкремент, опухоль головки поджелудочной железы), а также уровня окклюзии. Успешная пункция внутрипеченочных желчных протоков может быть осуществлена только при значительном расширении их, возникшем вследствие высокой желчной гипертензии на почве обтурации желчных протоков. В связи с опасностью подтекания желчи и крови из пункционного отверстия в свободную брюшную полость и возникновения перитонита исследование выполняют непосредственно перед оперативным вмешательством. Менее опасна и более целесообразна в этих случаях лапароскопическая холангиография, при которой пункцию производят под контролем глаза и, кроме того, осуществляют герметизацию пункционного отверстия путем пломбировки канала клеем. В случае обнаружения неоперабельной опухоли данный метод позволяет избежать ненужного оперативного вмешательства.

Фистулохолангиографию выполняют путем введения контрастного вещества (кардиотраст, трийотраст) через наружный желчный свищ или через дренаж, оставленный в гепатикохоледохе после oпeрации на желчных путях. Это исследование позволяет определить состояние желчных протоков, установить наличие в них конкрементов, рубцовых стриктур и других изменений. Операционная холангиография осуществляется во время хирургического вмешательства. Контрастное вещество с помощью специальных игл, металлических или полиэтиленовых канюль в зависимости от условий вводят в желчный пузырь, пузырный проток или его культю, непосредственно в гепатикохоледох или внутрнпеченочные протоки. Снимки делают с помощью передвижного рентгеновского аппарата. Для этого под больного предварительно подкладывают специальный ящик-туннель, позволяющий быстро менять кассеты с пленкой. Являясь ценным диагностическим методом исследования состояния желчных путей, операционная холангиография в настоящее время должна выполняться при всех операциях, предпринимаемых по поводу патологии последних. Более усовершенствованным методом контрастного исследования желчных путей во время операции является рентгенотелевизионная холангиоскопия с помощью электронно-оптического усилители или преобразователя (ЭОП). Основным преимуществом его является возможность наблюдения на экране телевизора всех фаз прохождения контрастного вещества по желчным протокам, что позволяет более точно определить патологические изменения, например мелкие конкременты, которые по мере поступления контрастного вещества заливаются им и становятся невидимыми на обычных рентгенограммах. Кроме того, при этом методе можно исследовать функциональное состояние желчных протоков, в частности сфинктера Одди, что очень важно при решении вопросов хирургической тактики. Доза рентгеновского облучения больного и персонала, находящегося в операционной, при использовании ЭОП значительно ниже. Во время операции на желчных путях хирургу нередко приходится сталкиваться с целым рядом вопросов, для решения которых приходится прибегать и к другим исследованиям желчных протоков. Зондирование пластмассовыми зондами разного диаметра (2—5 мм) используют для определения стриктуры фатерова сосочка. В норме сосочек легко пропускает зонд диаметром 3 мм. Применение металлических зондов опасно из-за возможности повреждения стенок протока и двенадцатиперстной кишки. Для диагностики конкрементов применяют просвечивание протоков холодным светом — метод трансиллюминации. При этом конкременты определяются в виде разной величины темных точек на красном фоне, иногда перемещающихся. Для этой же цели служат специальные металлические зонды, соединенные с аппаратом «Фон-1». При соприкосновении конца зонда с камнем раздастся звуковой сигнал. С помощью эластического зонда с надувной манжеткой на конце (типа зонда Фогарти) производят не только ревизию протоков с целью установления конкрементов, но и их извлечение. Холедохоскопию — осмотр желчных протоков из их просвета — осуществляют с помощью специальных эндоскопических аппаратов — холедохоскопов и фиброхоледохоскопов. Это исследование позволяет оценить состояние слизистой оболочки, увидеть и удалить под контролем зрения самые мелкие конкременты и «замазку», оценить состояние устья большого дуоденального сосочка. Однако сложность данного метода, необходимость в дорогостоящей аппаратуре и специальном опыте ограничивают его применение. Холангиоманометрия и дебитеметрия (измерение давления в желчных протоках и количества жидкости, протекающей в них в единицу времени под постоянным давлением) дают возможность судить о проходимости желчевыводящего тракта и функциональной способности желчных протоков. К сожалению, на показатели этих методов существенное влияние оказывает операционная травма. особенно манипуляции в области фатерова сосочка, а также различные медикаменты, применяемые для подготовки к операции и во время проведения наркоза (морфин, фснтаннл и др.). Кроме того, эти исследования занимают значительное время. В связи с этим в последние годы их почти не применяют. — Также рекомендуем «Лечение холецистита. Операции при холецистите» Оглавление темы «Болезни печени и желчного пузыря»: |