Разрыв желчного пузыря у птицы

Возбудитель — извитые формы микроорганизмов, относящиеся к термофильным кампилобактериям (вибрионам). Они хорошо растут в микроаэрофильных условиях с 10% С02 при 37-42°С на средах, обогащенных сывороткой или кровью кур.

Кампйлобактерии попадают в организм птицы через пищеварительный тракт, вызывая воспаление слизистой кишечника. Проникая через желчные протоки в печень, а через лимфу и кровь в другие внутренние органы, они вызывают хроническую интоксикацию организма, приводящую в период обострения процесса к некротическому гепатиту, воспалению желчного пузыря, асциту, истощению и гибели.

Восприимчивы куры, индейки и некоторые свободно живущие птицы (воробьи и др.) Источник возбудителя инфекции — больная или переболевшая птица. Основной путь передачи инфекции — алиментарный.

Клиническая картина

Инкубационный период при экспериментальном заражении длится от 5 дней до двух недель. При естественном инфицировании заболевание не имеет характерных признаков и длительное время может не проявляться. Наиболее острое проявление инфекции происходит в жаркие летние месяцы среди кур-молодок 6-7 месячного возраста, в момент нарастания яйцекладки. При обострении процесса под влиянием стресса больная птица становится вялой. Перья тускнеют, взъерошиваются, развивается понос. Испражнения жидкие, пенистые, зеленовато-грязного цвета. Температура тела повышается до 44°С. Больная птица много и жадно пьет, отказывается от корма. Погибает от интоксикации или истощения. Иногда больные куры клинически выздоравливают, но остаются носителями инфекционного начала и способны выделять его в окружающую среду.

Патоморфология

При вскрытии трупов кур наиболее характерные изменения обнаруживают в печени, яичниках и кишечнике. В одной или обеих долях печени на охряно-желтом или землисто-зеленом фоне просматриваются мелкие, просовидные образования серо-белого цвета и подкапсульные кровоизлияния. Размеры очагов некроза от 0,5 до 3,0 мм, а геморрагии могут быть от точечных до обширных. Значительно реже некротические фокусы, сливаясь в гомогенную массу, придают печени вид «цветной капусты». Желчный пузырь увеличен в 2-4 раза и больше, переполнен разжиженной желчью светло-зеленого или буро-красного цвета. Бледно-серые единичные или множественные участки некрозов встречаются также в увеличенной селезенке и почках. Изменения в желудочно-кишечном тракте характеризуются геморрагиями в тонком и толстом отделах кишечника, а также язвенно-некротическим поражением участка бифуркации слепых кишок. У большинства инфицированных вибриозом кур можно обнаруживать также атрофию яичников с воспалением и перерождением отдельных фолликулов.

Диагностика

Решающее значение в диагностике имеют результаты лабораторных исследований. Для быстрого обнаружения извитых микроорганизмов в препаратах «раздавленная капля», приготовленных из нативной желчи павших (больных) кур или из выращенных культур микроорганизмов, хорошие результаты дает микроскопия методом фазового контраста или темного поля. При этом кампилобактерии различной формы и величины просматриваются очень четко. Они подвижны, двигаются прямолинейно, штопорообразно, сохраняя свою извилистую форму. Для бактериологических высевов на ПЖА используют желчь.

Патогенно сть выделенных культур микроорганизмов определяют на цыплятах, курах или морских свинках с 30-дневным сроком беременности. Наиболее удобной лабораторной моделью являются 10-дневные развивающиеся эмбрионы кур.

Заболевание необходимо дифференцировать от хронического пастереллеза, тифа-пуллороза, колибактериоза, спирохетоза, лимфоидного лейкоза, тифлогепатита.

Лечение и профилактика

В неблагополучных по кампилобактериозу стадах птицы улучшают санитарно-гигиенические условия и применяют лекарственные препараты. Необходимо разработать и неукоснительно .выполнять производственную схему обработки птицы фуразолидоном или энтеросептолом. Для профилактических целей на одну тонну комбикорма добавляют 400 г препарата, а для лечебных — 50 мг на несушку. Скармливание птице препаратов необходимо начинать при достижении в стаде 20-30% яйценоскости. В сезон с июня по октябрь курс химиопрофилактики составляет не менее двух недель, а с ноября по май — 10 дней.

При возникновении у кур гепатитов, вибриозной этиологии ранее намеченного срока или же после цикла профилактических обработок, следует ввести в комбикорм неблагополучного стада лечебные дозы фуразолидона или энтеросептола и скармливать их до прекращения заболевания. Одновременно можно вводить с питьевой водой неомицин, обладающий синергидным действием по отношению к нитрофуранам в дозе 10 тыс. ЕД/кг живой массы. Курс обработки 5-7 дней.

При возникновении кампилобактериоза среди цыплят первых возрастов, фуразолидон вводят в комбикорм в дозе 200 г на тонну в течение двух недель. Молодняк, отстающий в росте и развитии, утилизируют.

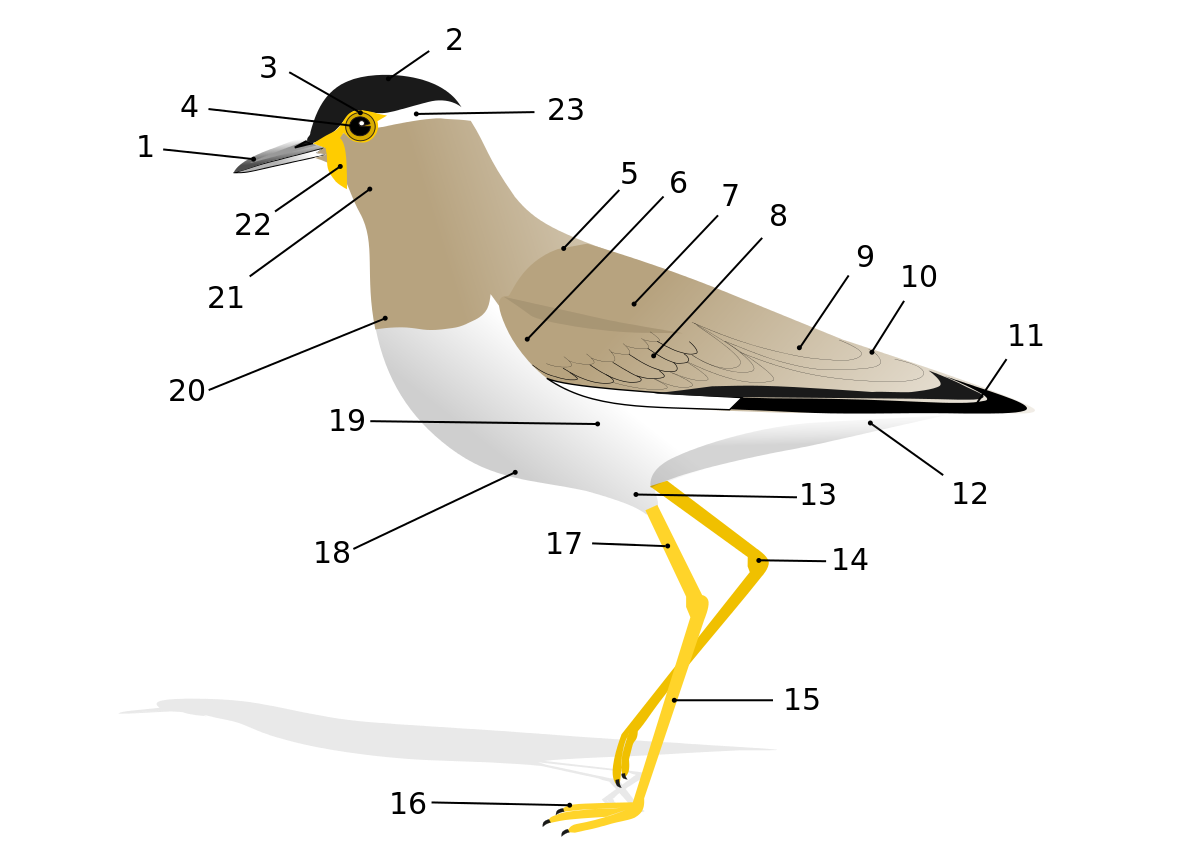

Внешняя анатомия обычной птицы

2 — голова;

3 — радужная оболочка;

4 — зрачок;

5 — спина;

6 — малые кроющие крыла;

7 — плечо;

8 — кроющие второстепенных маховых;

9 — кроющие первостепенных маховых;

10 — надхвостье;

11 — первостепенные маховые;

12 — подхвостье;

13 — бедро;

14 — предплюсневой сустав;

15 — плюсна;

16 — пальцы;

17 — голень;

18 — брюхо;

19 — бок;

20 — грудь;

21 — горло;

22 — серёжка.

Анатомия птиц — физиологическая структура тела птиц, характеризующаяся уникальными адаптациями, прежде всего предназначенными для полета. У птиц развит лёгкий скелет, легкая и мощная мышечная система, которая, наряду с сосудистой и дыхательной системами способна выдерживать очень интенсивный метаболизм, необходимый для полёта. Развитие клюва также привело к образованию характерной пищеварительной системы. Все эти анатомические свойства птиц привели при классификации к выделению их в отдельный класс позвоночных.

Дыхательная система[править | править код]

Для обеспечения интенсивного обмена веществ при полёте птицам необходимо большое количество кислорода. В процессе эволюции у птиц сложилась уникальная система, так называемое непрерывное дыхание. Вентиляция лёгких происходит при помощи воздушных мешков, которые имеются в настоящее время только у птиц (возможно, они имелись у динозавров).

Воздух движется всегда в одном направлении справа налево через лёгкие птицы, как при вдохе так и при выдохе. Показана дыхательная система Обыкновенной пустельги: 1 — шейный мешок, 2 — ключичный мешок, 3 — черепной воздушный мешок, 4 — хвостовой-грудной воздушный мешок, 5 — брюшной воздушный мешок (5′ — diverticulus тазового пояса), 6 — лёгкое, 7 — трахея

Воздушные мешки не участвуют в газообмене, а хранят воздух и действуют как меха, что позволяет лёгким сохранять свой объём при непрерывном протекании через них свежего воздуха.

[1]

Схема течения воздуха по лёгким птицы и воздушным мешкам на вдохе (верхнее изображение) и на выдохе

При течении воздуха через систему мешков и лёгкие не происходит смешивания богатого кислородом и бедного кислородом воздуха, в отличие от дыхательной системы млекопитающих. Благодаря этому парциальное давление кислорода в лёгких птиц сохраняется таким же, как и в воздухе, что приводит к более эффективному газообмену как по кислороду, так и по углекислому газу. Кроме того, воздух проходит через лёгкие как на вдохе, так и на выдохе, за счёт воздушных мешков, служащих резервуаром для следующей порции воздуха.

Лёгкие птиц не содержат альвеол, как у млекопитающих, а состоит из миллионов тонких парабронхов, соединённых на концах с дорсобронхами и вентобронхами. Вдоль каждого парабронха проходит капилляр. Кровь в них и воздух в парабронхах двигаются во встречных направлениях. Газообмен происходит через аэрогематический барьер.

Кровеносная система[править | править код]

У птиц четырехкамерное сердце, так же как у большинства млекопитающих и у некоторых рептилий (например, крокодилов). Такое деление повышает эффективность кровеносной системы, разделяя кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами и кровь насыщенную продуктами обмена. В отличие от млекопитающих, у птиц сохранилась правая дуга аорты. Для поддержания активности сердце делает сравнительно много ударов в минуту, например, у рубиновогорлого колибри частота сердечных сокращений может достигать 1200 в минуту (примерно 20 ударов в секунду).[2]

Пищеварительная система[править | править код]

Птичий пищевод довольно растяжим, в особенности у тех птиц, которые по образу жизни вынуждены заглатывать крупную пищу (например, рыбу). У многих птиц часто встречается зоб — расширение пищевода, богатое железа́ми. Зоб служит хранилищем для пищи у тех птиц, которые питаются большим количеством пищи сразу, а затем длительно голодают. У таких птиц пища попадает в зоб, а затем постепенно поступает в желудок. У других птиц (куриные, попугаи) зоб начинает первичное расщепление пищи, и в желудок она поступает уже в полупереваренном виде. У хищных птиц зоб накапливает неперевариваемые частицы корма — перья, кости, шерсть и прочее, которые затем отрыгиваются в виде погадок. Зобные железы некоторых птиц (например, голубей) вырабатывают особый творожистый секрет — «птичье молоко» (зобное молоко), который используется для выкармливания птенцов. Молоко образуется и у самцов, и у самок. У фламинго и пингвинов похожий секрет выделяют железы пищевода и желудка.

Передний отдел желудка птиц называется железистый желудок; он подвергает пищу химической обработке, а задний отдел — мускульный желудок — обрабатывает пищу механически.

Железистый отдел желудка развит больше и лучше у тех птиц, которые заглатывают большой объем пищи за раз. Здесь из желез выделяются различные ферменты, помогающие растворить попавшую сюда пищу. Секрет пищеварительных желез птиц весьма эффективен. У многих хищных птиц он частично растворяет кости, а у рыбоядных — рыбью чешую. Однако у сов и сорокопутов кости не перевариваются. У всех видов птиц не перевариваются хитин, кератин и клетчатка (лишь частично усваивается у голубей, кур и уток благодаря живущим в кишечнике бактериям).

Мускульный отдел желудка отделен от кишечника сфинктером — кольцеобразным мускулом-сгибателем, который препятстсвует проникновению в кишки обломков костей и других непереваренных частиц. Мускульный желудок у зерноядных и питающихся членистоногими птиц (голуби, страусы, журавли, воробьиные, гуси, куры), как следует из его названия, отличается развитой мускулатурой, образующей сухожильные диски. В обработке пищи участвуют даже стенки желудка. У других птиц (плотоядные и рыбоядные) мускулатура мускульного отдела желудка развита не сильно, и здесь продолжается по большей части химическая обработка пищи с помощью ферментов поступающих сюда из железистого желудка. Трубчатые железы мускульного желудка многих птиц образуют кутикулу: твердую кератиновую оболочку, которая так же помогает механически обрабатывать пищу(перетирать). Некоторые птицы заглатывают камешки, стеклышки, косточки и прочее так же для лучшего перетирания пищи.

У рыбоядных птиц есть ещё и пилорический мешок, третий отдел желудка, в котором пища дополнительно подвергается ещё более тщательной обработке.

Переваренная в желудке пища поступает в двенадцатиперстную кишку, затем в тонкий кишечник. У многих птиц есть и слепые кишки, несущие пищеварительные функции, однако у некоторых птиц слепые кишки являются рудиментами. Наиболее развиты слепые кишки у растительноядных птиц.

Прямая кишка накапливает непереваренные остатки пищи, она переходит в клоаку. Клоака — орган, общий для птиц и их предков пресмыкающихся. В клоаку также открываются выводные протоки мочевой и половой систем. На спинной стороне клоаки расположена фабрициева сумка, орган, значительно редуцированный у взрослых птиц (начиная с 8—9-месячного возраста), но нормально функционирующий у молодых. Фабрициева сумка образует лимфоциты и оксифильные лейкоциты.

Печень птиц очень велика относительно размеров их тела, её желчные протоки впадают в двенадцатиперстную кишку. У большинства птиц есть и желчный пузырь, который снабжает большим количеством желчи кишечник для обработки водянистой и жирной пищи.

Поджелудочная железа птиц имеет разные формы и всегда хорошо развита, значительно больше, чем аналогичный орган у млекопитающих относительно размеров их тела. Поджелудочная железа крупнее у зерноядных и мельче у плотоядных птиц.

Процесс пищеварения проходит у птиц быстро и энергично. Мясо и плоды усваиваются быстрее, семена и зерна — медленнее. В течение суток птица может съесть очень много, и намного превысить необходимый минимум питательных веществ. Так, мелкие совы, например, переваривают мышь за 4 часа, воробьиные водянистые ягоды за 8—10 минут. Зерна у курицы перевариваются в течение 12—24 часов. Насекомоядные насыщаются 5—6 раз на дню, зерноядные два раза. Один-два раза в день кормятся хищные птицы. Мелкие птицы съедают за сутки около 1/4 своей массы, крупные около 1/10. Птенцы едят больше и чаще, чем взрослые птицы. Так, большая синица приносит пищу птенцам примерно 350—390 раз в сутки, а американский крапивник около 600 раз. Таким образом становится наглядным значение насекомоядных птиц в природе и жизни человека. По подсчетам Э. Н. Головановой (1975), семья скворцов поедает 70—80 г насекомых в сутки. В гнездовой период пара скворцов очищает 70 деревьев от гусениц непарного шелкопряда, 40 деревьев — от дубовой листовёртки.

Потребность организма птиц в воде невелика. Кожное испарение птиц незначительно, кроме того, вода из мочи всасывается обратно, когда моча находится в верхнем отделе клоаки. Плотоядные и плодоядные птицы не пьют вовсе.

Покровы[править | править код]

Тело птицы почти полностью покрыто перьями, являющимися производными чешуй рептилий и на ранних стадиях развивающихся сходным образом. Участки кожи, покрытые перьями (чаще всего полосами) — птерилии, свободные промежутки между ними — аптерии. Перья несколько отличаются по строению в зависимости от функции и расположении на теле. Главный пигмент — меланин, дающий все цвета от черного до желтого, но так же имеются и дополнительные (каротиноиды), например, у фазанов брачном наряде — красный астаксантин, зооксантин обеспечивает ярко-желтую окраску, например, у канареек, кроме того имеются уникальные каротиноиды у африканских турако (порфирин (красный) и тураковердин (зеленый), отличаются содержанием меди и железа соответственно).

Линька у многих видов взрослых птиц происходит дважды в год: до и после размножения, но существует множество вариантов. Механизм — расслоение эпидермиса с последующим выпадением перьев, причем эпидермис слоится и на аптериях (неоперенных участках) тоже. Смена перьев идет в определенном порядке, обусловленном гормонами гипофиза и щитовидной железы. Перед сезоном размножения обычно меняются только контурные, обуславливающие брачный наряд, а после размножения — тотальная смена (тоже по определенной схеме: как правило, от туловища к концам тела и таким образом, чтобы не вредить полету). У мелких обычно идет быстро, у крупных может идти и весь год (орлы). У водоплавающих линька идет очень бурно, поэтому после сезона размножения они не способны летать, вынуждены прятаться.

Литература[править | править код]

- «Мир Животных» в 7 тт. . 6 «Птицы» —М.: «Просвещение» 1986 г.

- Зоология позвоночных, Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., Малахов В. В., 2013.

Примечания[править | править код]

Нарушение целостности желчного пузыря – опасное для здоровья, а иногда и для жизни состояние. Оно может носить острый или хронический характер, сопровождается забросом желчи в брюшную полость. При подозрении на разрыв желчного пузыря, в особенности острый, необходимо как можно более скорое хирургическое вмешательство.

Причины

Прободение пузыря чаще всего возникает в результате хронического воспаления или наличия камней, травмирующих орган. Стенки истончаются, из-за воспалительного процесса возникают очаги некроза. Желчь из органа попадает в брюшную полость, вызывая перитонит. В воспаленном пузыре накапливается гной, который вызывает растяжение, истончение, а затем и разрывы стенок органа. При отсутствии лечения воспалительного процесса и игнорировании симптомов происходит деформация органа и потеря его функции.

Перфорация желчного пузыря может возникнуть и в результате травмы:

- ножевое ранение;

- удар или ДТП;

- неудачная хирургическая операция;

- наличие внутри острых камней.

Повышают вероятность разрыва врожденный изгиб, неправильная форма органа, воспалительный процесс. Здоровый желчный пузырь эластичен и не выступает за пределы ребер, защищающих его от ударов, поэтому травмировать его нелегко.

В пожилом возрасте разрывы случается чаще из-за снижения эластичности органа. При желчнокаменной болезни возникают «пролежни» на стенках, что тоже повышает риск изъязвления и прободения.

Диагностирование

Иногда симптомы разрыва желчного пузыря путают с острым холециститом или застреванием камня в желчных путях. Но боль при перфорации, как правило, более острая и постоянно нарастает. Отмечается рост температуры тела, резкое ухудшение общего состояния. Врач при пальпации выявляет симптомы «острого живота».

Общая картина и интенсивность признаков перфорации зависят от формы заболевания – она может быть острая, хроническая или подострая. При смазанных симптомах проводится УЗИ или лапароскопическое исследование брюшной полости. Обследование помогает обнаружить нарушение оттока желчи, наличие камней и гноя, свищей, абсцессов. В анализе крови выявляют повышение лейкоцитов и СОЭ, палочкоядерных нейтрофилов. При проведении печеночной пробы отмечается повышение щелочной фосфатазы, АЛТ, АСТ и билирубина.

Симптомы и лечение

Перфорация желчного пузыря – угрожающее жизни состояние, требующее немедленной госпитализации и операции. Хирург удаляет из полости живота содержимое желчного пузыря, принимает меры по обеззараживанию. Сам орган подлежит ушиванию в месте разрыва. При наличии большого количества камней или значительной деформации может потребоваться полное удаление желчного.

В этой статье мы сделали обзор клиник, которые проводят такие операции, и сделали анализ цен на удаление желчного пузыря

Острый разрыв

Состояние больного характеризуется резкой болью в правом боку и подъемом температуры. Острый разрыв возникает из-за резкого повышения давления на стенки пузыря в результате скопления гноя или наличия камня. Боль постоянно нарастает, при попадании содержимого пузыря в брюшную полость появляются симптомы перитонита:

- тошнота, рвота;

- быстрое повышение температуры;

- отвращение к еде;

- слабость;

- иногда возникает желтуха.

Это наиболее опасная форма прободения, при которой отсутствие медицинской помощи может вызвать летальный исход в течение нескольких часов.

Подострый разрыв

У больного формируется подпеченочный абсцесс – очаг гнойного воспаления в месте разрыва. Симптомы те же, что и при острой форме, только выражены более слабо. Но это состояние не менее опасно, поскольку может возникнуть сепсис при попадании инфекции из желчного пузыря в кровь. В условиях стационара проводится удаление абсцесса, борьба с дальнейшим распространением инфекции с помощью антибиотиков и лечение основного заболевания, вызвавшего воспаление.

Хронический разрыв

Характеризуется образованием свищевых ходов из желчного пузыря в соседние органы – желудок или двенадцатиперстную кишку. Такое состояние может длиться долгое время, провоцируя попадание камней и содержимого пузыря в кишечник, желудок. В результате обратного движения бактерии из кишечника могут быть заброшены в желчный пузырь. Симптомы не всегда ярко выражены, обычно наблюдаются:

- приступы тошноты и рвоты;

- боли в правом боку;

- желтушность и зуд кожи;

- периодическое или постоянное повышение температуры.

Обострение состояния вызывает заброс микробов в желчный пузырь из кишечника и развитие инфекции. Часто такой разрыв выявляется только при обследовании посредством УЗИ или лапароскопии.

Осложнения разрыва

Перфорация желчного пузыря – состояние, угрожающее здоровью и жизни человека. В результате попадания содержимого органа в брюшную полость сразу же начинает развиваться перитонит. Острая и подострая перфорация наиболее опасны – может возникнуть шоковое состояние, отравление организма. При подозрении на разрыв желчного пузыря, приступе резкой боли в правом подреберье необходимо сразу вызвать врача.

К чему может привести разрыв

Если своевременно не принять меры против распространения содержимого желчного пузыря по организму, возможны отравление и летальный исход. Подпеченочный абсцесс способствует сдавливанию кишечника.

При хроническом разрыве риску подвергаются соседние органы, может возникнуть кишечная непроходимость из-за попадания камней в кишечник. В таких случаях конкремент вырезается хирургически вместе с участком кишки.

Профилактика

Чтобы не допустить разрыва желчного пузыря, необходимо своевременное лечение воспалительных процессов, принятие мер против образования камней. Симптомы воспаления желчного пузыря (расстройства пищеварения, боль в правом боку, тошнота) требуют своевременного обращения к врачу и лечения.

Для борьбы с воспалением назначают антимикробные, желчегонные и спазмолитические препараты. При наличии камней вначале проводится их растворение посредством введения лекарств непосредственно в орган или их приема перорально в таблетках.

При значительном количестве конкрементов, не поддающихся консервативной терапии, показано удаление желчного пузыря. Операция помогает избежать опасного для жизни состояния, которое может возникнуть в любой момент при воспалении и переполненности органа камнями.