Рак желудка первая группа

В Российской Федерации заболеваемость раком желудка стоит на 2-м месте среди злокачественных новообразований и на 1-м месте среди опухолей желудочно-кишечного тракта. По частоте инвалидности рак желудка занимает 2-е место после рака молочной железы, а по тяжести инвалидности — 1-е. Среди основных локализаций злокачественных новообразований болйные раком желудка при первичной МСЭ признаются инвалидами I и II групп в 95-97% случаев.

В настоящее время в Российской Федерации принята единая классификация рака основных локализаций, согласно которой различают следующие

стадии рака желудка.I стадия — опухоль размерами до 3 см, распространяющаяся глубже подслизистого слоя. К I стадии следует относить малигнизированные полипы и малигнизированные язвы желудка с той же глубиной инвазии. Регионарные метастазы отсутствуют. IIA стадия — опухоль размерами более 3 см, распространяющаяся не глубже цодслизистого слоя, или опухоль любых размеров, врастающая в мышечный слой, но не прорастающая серозную оболочку. Регионарные метастазы отсутствуют.IIБ стадия — опухоль той же или меньшей степени местного распространения с одиночными (не более 2) метастазами в регионарных перигастральных лимфатических узлах.IIIA стадия опухоль любого размера, прорастающая всю стенку желудка. Возможны спаяние с соседними органами и (или) прорастание связочного аппарата желудка, верхнего листка брыжейки поперечной ободочной кишки. Опухоль той же или меньшей степени местного распространения с переходом на пищевод или двенадцатиперстную кишку.

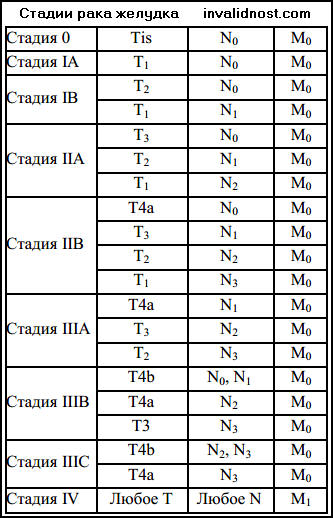

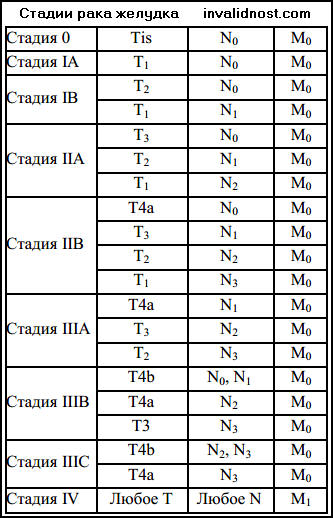

Регионарные метастазы отсутствуют.IIIБ стадия — опухоль той же или меньшей степени местного распространения с множественными метастазами в регионарных перигастральных лимфатических узлах, одиночными или множественными регионарными метастазами по ходу левой желудочной, чревной, общей печеночной и селезеночной артерий.IVA стадия — опухоль любого размера, прорастает в соседние структуры и органы (поджелудочная железа, печень, поперечная ободочная кишка, селезенка, брыжейка поперечной ободочной кишки, печеночно-двенадцатиперстная связка, магистральные сосуды). Регионарные метастазы отсутствуют.IVB стадия — опухоль той же степени местного распространения с любыми вариантами регионарных метастазов или опухоль меньшей степени распространения с наличием неудалимых регионарных метастазов, или опухоль любой степени местного распространения с клинически определяемыми отдаленными гематогенными либо лимфогенными метастазами.В классификации по системе TNM предусмотрены следующие обозначения:

Т1 — слизистая оболочка, подслизистый слой;

Т2 — мышечный слой, субсерозный слой;

ТЗ — прорастание серозной оболочки;

Т4 — прорастание в соседние структуры.

N1 — перигастральные лимфоузлы не далее 3 см от края опухоли;

N2 — перигастральные лимфоузлы на расстоянии более 3 см от края опухоли или вдоль левой желудочной, общей печеночной, селезеночной или чревной артерии.

Регионарными являются лимфоузлы, расположенные вдоль малой и большой кривизны, вдоль левой желудочной, общей печеночной, селезеночной и чревной артерий.

Локализация процесса в желудке является важным прогностическим критерием. Пятилетняя выживаемость при раках кардиального отдела желудка в 2 раза ниже, чем при раках выходного отдела его. Переход опухоли на пищевод или двенадцатиперстную кишку даже в ранних стадиях процесса после радикального лечения делает прогноз сомнительным.

Анатомическая форма роста опухоли тесно связана с глубиной инвазии стенки желудка. Экзофитные опухоли чаще встречаются в пределах слизистой оболочки желудка, эндофитные в глубжележащих слоях, прорастая всю его стенку. Пятилетняя выживаемость при экзофитных формах роста опухоли в 2 раз выше, чем при эндофитных.

Гистологическое строение опухоли. В настоящее время твердо установлено, что гистологическое строение опухоли, а также степень ее структурной дифференцировки имеют для прогноза заболевания меньшее значение [Василенко В.Х. и др. 1989].Радикальность лечения и его эффективность. Единственным радикальным методом лечения рака желудка является оперативный метод. В I и II стадиях заболевания при любых формах роста опухоли дистального отдела желудка, не распространяющихся выше его угла, производят субтотальную дистальную резекцию желудка; при распространении выше угла желудка — гастрэктомию. При раках кардиального отдела желудка органосохраняющей операцией является проксимальная резекция желудка, при невозможности ее выполнения — гастрэктомия. В последние годы получило распространение комбинированное и комплексное лечение [Мельников РА. и др., 1983], что существенно повышает показатели 5-летней выживаемости. При III и IVA стадиях применяют комбинированные резекции желудка и гастрэктомию.

В неоперабельных случаях используют лучевой и химиотерапевтический методы лечения, как самостоятельно, так и в комбинации. Неоперабельный рак желудка часто приводит к необходимости выполнения паллиативных операций в виде наложения гастроэнтероанастомоза, гастростомии, еюностомии.

Радикальное лечение больных в I—IIIA стадиях заболевания приводит большую часть их к клиническому излечению (кроме больных в IIIA стадии с распространением опухоли на двенадцатиперстную кишку или пищевод), в IIIБ и IVA стадиях у большинства больных возникают рецидивы или метастазы, сложно поддающиеся лечению. Следовательно, при радикальном лечении больных раком желудка в I—IIIA стадиях клинический и трудовой прогнозы благоприятны, в IIIБ и IVA стадиях — сомнительны, в IVB — неблагоприятны.

Осложнения и последствия

Наиболее частыми послеоперационными осложнениями радикального лечения больных раком желудка являются несостоятельность швов желудочно-кишечного или пищеводно-кишечного анастомозов с развитием свищей, абсцессов в брюшной полости, грыж, которые в ряде случаев являются причиной утяжеления инвалидности.

К наиболее частым последствиям оперативного лечения рака желудка относятся синдром малого желудка, синдром приводящей петли, рефлюкс-эзофагит, хронический гастрит культи желудка, анастомозит (с последующим исходом в рубцевание), анемия, нарушения функции пищеварения, упадок питания, астенизация нервной системы.

Последствия радикального лечения в значительной степени зависят от объема операции и ее способа.

Субтотальная дистальная резекция желудка с анастомозом по способу Бильрот-I сохраняет пассаж пищи по двенадцатиперстной кишке и сопровождается наименьшей частотой и степенью выраженности функциональных расстройств. Однако наложение анастомоза этого типа нередко ограничено требованиями абластики.

Значительно чаще накладывают анастомоз по способу Бильрот-II. После этой операции в отдаленном периоде чаще возникают тяжелые нарушения функций желудочно-кишечного тракта и метаболические сдвиги в организме больного, что примерно в 20% случаев приводит к инвалидности или ее утяжелению.

Тяжелые формы расстройств после субтотальной дистальной резекции желудка с анастомозом по Бильрот-I встречаются в несколько раз реже, чем с анастомозом по способу Бильрот-II. При способе Бильрот-I самостоятельное значение в решении вопросов трудоспособности на МСЭ имеют синдром малого желудка, хронический гастрит и анастомозит с исходом в рубцовый стеноз, при способе Бильрот-II — синдром приводящей петли, синдром малого желудка, хронический гастрит культи желудка (при первичном освидетельствовании).

При повторном освидетельствовании на МСЭ в первой группе больных чаще всего отмечаются хронический гастрит культи желудка, анемия, нарушение функции пищеварения, упадок питания. Во второй группе больных — синдром приводящей петли, хронический гастрит культи желудка, анемия, демпинг-синдром. Следует отметить, что демпинг-синдром, гипогликемический синдром средней и тяжелой степени возникают у радикально оперированных больных раком желудка очень редко (в отличие от язвенной болезни) и характеризуются почти полным отсутствием вегетативного компонента. К наиболее частым функциональным расстройствам после проксимальной резекции желудка и гастрэктомии относятся рефлюкс-эзофагит и регургитация, которые наблюдаются у 80-86% оперированных и нередко носят выраженный характер. Что касается функции пищеварения, снижения массы тела, анемии, астенизации нервной системы, то они встречаются у подавляющего числа больных этой группы.

Комбинированные операции с резекцией смежных органов, желудочно-кишечного тракта часто приводят к выраженному нарушению функции пищеварения и требуют длительной адаптации организма к новым условиям.

Развивающийся астеноневротический синдром характеризуется адинамией, апатией, повышенной утомляемостью, нервно-психиЧескими нарушениями. В проявлении страдания выявляют две формы: соматогенную астению и синдром диэнцефальных нарушений со стойкими сдвигами в психическом состоянии больных. Соматогенная астения характеризуется психическом слабостью, повышенной раздражительностью, плаксивостью, снижением интеллекта. Синдром диэнцефальных нарушении проявляется гипергидрозом, расстройствами терморегуляции, анозом, гипотонией, ортостатическими феноменами, коллаптоидными состояниями, парестезиями, стойкими нарушениями сна и упорными головными болями. Психические нарушения проявляются изменениями особенностей личности, слабодушием, резким сужением круга интересов, заторможенностью и постепенно приобретают стойкий характер. Степени нарушений функций других постгастрорезекционных синдромов указаны в главе «Последствия хирургического лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки».

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ.

Критерием ВУТ является постановка диагноза «Рак желудка». При радикальном лечении в ранних стадиях процесса без выраженных последствий ВУТ — в пределах до 10 мес, при IIIБ и IVA стадиях — до 4 мес. В случае отказа от радикального лечения или его невозможности, а также после паллиативных операций ВУТ — до 2 мес.Противопоказанные виды и условия труда.

Больным, оперированным по поводу рака желудка, противопоказаны все виды работ со значительным физическим напряжением, т. е. труд III и IV категорий тяжести;

— все виды работ, препятствующие соблюдению режима питания (частого и дробного);

— работа с токсичными веществами и ионизирующей радиацией, источниками инфракрасного излучения и электромагнитного поля радиочастот, вибрацией;

— монотонный труд с заданными темпом и ритмом производства, вынужденным положением тела, с частыми наклонами туловища;

— при развитии астеноневротического синдрома труд с выраженным нервно-психическим напряжением (принятие ответственного решения в короткий отрезок времени при поступлении множественной информации).Показания для направления на МСЭ. Направлению на МСЭ подлежат:

— радикально оперированные больные на ранних стадиях без последствий, работающие в противопоказанных видах и условиях труда;

— радикально оперированные больные на ранних стадиях заболевания и при постгастрорезекционных синдромах средней и тяжелой степеней;

— больные после радикального лечения на IIIБ и IVA стадиях заболевания без последствий — в связи с сомнительным прогнозом;

инкурабельные больные и больные после паллиативного лечения — в связи с неблагоприятным прогнозом.Стандарты обследования при направлении на МСЭ:

— рутинные анализы;

— рентгеноскопия желудка;

— фиброгастродуоденоскопия с биопсией;

—УЗИ печени и поджелудочной железы;

— копрограмма.

КРИТЕРИИ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА В 2020 ГОДУ

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В БЮРО МСЭ:

Инвалидность не устанавливается в случае, если у больного имеется:

Рак желудка I стадии (T1N0M0) после радикального лечения при отсутствии или наличии незначительных послеоперационных осложнений.

Инвалидность 3-й группы устанавливается в случае, если у больного имеется:

1. Рак желудка I стадии после радикального лечения при развитии постгастрорезекционных синдромов II степени.

2. Рак желудка II стадии после радикального лечения без местных и/или общих осложнений.

3. Гастрэктомия с последствиями оперированного желудка I степени.

Инвалидность 2-й группы устанавливается в случае, если у больного имеется:

1. Рак желудка II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений и последствий лечения.

2. Рак желудка после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса.

3. Гастрэктомия с последствиями оперированного желудка II или III степени.

Инвалидность 1-й группы устанавливается в случае, если у больного имеется:

Рак желудка IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние.

Источник таблицы

ПРИ ПОВТОРНОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В БЮРО МСЭ:

При повторном освидетельствовании перспективы установления (продления) инвалидности зависят от: степени нарушенных функций организма после проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, а также с учетом неэффективности проводимой терапии.

Обычно (как правило) подходы при повторном освидетельствовании следующие.

Инвалидность не устанавливается в случае, если:

— в ходе предшествующего освидетельствования больному устанавливалась инвалидность 3-й группы и у него не имеется: рецидивов, метастазов опухоли, инвалидизирующих последствий проведенного противоопухолевого лечения, сопутствующей инвалидизирующей патологии и противопоказаний в характере и условиях труда по основной профессии.

Инвалидность 3-й группы устанавливается:

1. В случае, если ходе предшествующего освидетельствования больному устанавливалась инвалидность 2-й группы и у него не имеется: рецидивов, метастазов опухоли, инвалидизирующих последствий проведенного противоопухолевого лечения, сопутствующей инвалидизирующей патологии, противопоказаний в характере и условиях труда по основной профессии (для постепенного вовлечения в трудовую деятельность с учетом возможного риска рецидивов, метастазов опухоли у больного, ранее признававшегося инвалидом 2-й группы).

2. В случае наличия стойкого умеренно выраженного нарушения функции организма (в том числе при развитии постгастрорезекционных синдромов II степени).

Инвалидность 2-й группы устанавливается:

1. В случае появления с момента предыдущего освидетельствования рецидивов (метастазов) опухоли (если ранее больному устанавливалась инвалидность 3-й или 2-й группы) — при условии отсутствия стойких значительно выраженных нарушений функций организма.

2. В случае наличия у больного последствий проведенного противоопухолевого лечения и/или сопутствующей патологии, приводящих к стойкому выраженному нарушению функций организма (в том числе при развитии постгастрорезекционных синдромов III степени).

Инвалидность 1-й группы устанавливается в случае, если у больного имеется:

1. Терминальное, инкурабельное состояние, нуждаемость в постоянной посторонней помощи, уходе, надзоре.

2. Стойкое значительно выраженное нарушение функций организма.

КРИТЕРИИ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ В 2020 ГОДУ

Категория «ребенок-инвалид» не устанавливается:

— после завершения лечения и достижения стойкой ремиссии (5 лет и более) с благоприятным онкопрогнозом.

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается:

— при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования на весь период лечения.

Согласно пункту 16а) приложения к Постановлению Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 14.11.2019) «О порядке и условиях признания лица инвалидом»:

16. Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет устанавливается:

а) при первичном освидетельствовании детей в случае выявления злокачественного новообразования, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза.

Получить официальное заключение о наличии (или отсутствии) оснований для установления инвалидности больной может только по результатам своего освидетельствования в бюро МСЭ соответствующего региона.

Порядок оформления документов для прохождения МСЭ (включая и алгоритм действий при отказе лечащих врачей направлять больного на МСЭ) достаточно подробно расписан в этом разделе форума:

Оформление инвалидности простым языком

Источник

Рак желудка — это злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальных клеток слизистой оболочки органа. Образуется в результате бесконтрольного деления клеток, ДНК которых подверглась мутации.

Аденокарцинома является одним из самых распространенных в современном мире онкологических заболеваний, наряду с раком легких, груди, кишечника и простаты. Несмотря на то, что имеется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, каждый год в мире регистрируется около 1 миллиона заболевших этим серьезным недугом.

В России злокачественные новообразования желудка находятся на втором месте в структуре онкологической смертности, уступая раку легких у мужчин и раку груди у женщин. Ежегодно регистрируют до 38 тысяч новых случаев заболевания.

Причины возникновения болезни у женщин и мужчин

Точная причина возникновения онкологических заболеваний не установлена. На сегодняшний день в научном мире за основу принята мутационная теория развития рака: в результате воздействия ряда внешних и внутренних факторов происходит генетический сбой в здоровой клетке, и образовавшаяся клетка‒мутант начинает бесконтрольно делиться.

В основе патологического процесса лежит несостоятельность иммунной системы, из-за чего измененные клетки не удаляются из организма и начинают усиленно размножаться, образуя опухоль.

Рак желудка, как и другие разновидности онкологической патологии, не относится к инфекционным заболеваниям, поэтому не представляет опасности для окружающих.

Факторы риска (предрасполагающие факторы):

- Генетическая предрасположенность (рак желудка в анамнезе у ближайших родственников)

- Фоновые (предопухолевые) патологии желудка (язвенная болезнь, полипоз, гипертрофический и ахилический гастрит)

- Нерациональное, нерегулярное и некачественное питание с преобладанием соленой, жирной, жареной, копченой, крахмалистой пищи и недостатком растительных, кисломолочных и цельнозерновых продуктов

- Неблагоприятная экологическая обстановка, некачественная питьевая вода с повышенным содержанием солей

- Радиоактивное излучение

- Производственная вредность, неблагоприятные условия труда

- Длительный стресс

- Курение, алкоголизм

- Бесконтрольный прием медикаментов

Все эти факторы, особенно при совокупном воздействии, увеличивают риск возникновения заболевания.

Группа риска по раку желудка

К особой группе риска относятся:

- лица с отягощенным наследственным анамнезом;

- пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ (гастрит, особенно атрофический; язвенная болезнь; аденоматозые полипы; кишечная метаплазия; пищевод Баретта).

Такие пациенты должны проходить регулярное гастроскопическое обследование с обязательной гистологией патологических участков (не реже 1 раза в год).

Мужчины больше, чем женщины, предрасположены к возникновению заболевания. Среди мужского населения болезнь встречается в 1,7 раза чаще. Достоверная причина этого не известна, но предполагается, что распространенность вредных привычек среди мужчин приводит к повышенному риску заболевания.

Наследственность как фактор риска

Наследственным путем передается не само заболевание, а предрасположенность к нему, связанная с определенными мутациями генов, которые повышают риск развития онкологического процесса.

Рак желудка, возникший в возрасте до 40 лет (диффузный рак), определенно связан с генетическими мутациями и имеет наследственный характер. Заболевание протекает агрессивно и быстро прогрессирует. Поэтому следует в обязательном порядке провести генетический анализ на заболевание у ближайших родственников.

В онкологии существует принцип: если у кого-то в семье был выявлен рак какой-либо локализации, то родственникам необходимо тщательно проверить этот орган на 10 лет раньше, чем был установлен диагноз заболевшего.

Возрастные особенности заболевания

Рак может развиться абсолютно в любом возрасте, включая детский, однако после 50‒55 лет риск возникновения злокачественных новообразований желудка значительно возрастает. Пик заболеваемости приходится на 65‒75 лет.

Классификация рака желудка по стадиям:

- Нулевая стадия (предрак) – опухоль еще не сформирована, но клетки уже подверглись мутации. Клинические проявления отсутствуют, поэтому обнаружение заболевания на данном этапе – это большая редкость.

- 1 стадия – опухоль формируется в слизистом или подслизистом слое, размеры ее небольшие ‒ до 2 см, возможно проникновение в 1‒2 лимфатических узла. Регионарные метастазы отсутствуют. На этой стадии болезнь выявляется крайне редко, так как симптомы практически отсутствуют или являются неспецифичными: слабость, быстрая утомляемость, диспепсические явления, которым больные не придают особого значения.

- 2 стадия – опухоль проникает в мышечную оболочку стенок желудка, поражает регионарные лимфатические узлы. Отдаленных метастазов нет. Симптоматика также слабо выражена и списывается на погрешность в питании: тошнота, рвота, тяжесть в желудке. Усиливается чувство недомогания и беспричинной слабости.

- 3 стадия – опухоль прорастает во все слои стенок желудка, поражает регионарные и отдаленные лимфоузлы. Больного беспокоят боли разной степени выраженности, учащаются приступы тошноты, появляется рвота с примесью крови или «кофейной гущей», наблюдается нарушение акта глотания (дисфагия), дегтеобразный стул (мелена). Усиливается слабость, больной интенсивно худеет, теряет аппетит.

- 4 стадия – опухоль интенсивно разрастается, раковые клетки распространяются по всему организму, поражаются лимфоузлы, наблюдаются множественные метастазы в отдаленных органах (легкие, печень, яичники, головной мозг). Симптомы становятся ярко выраженными. Боли усиливаются. Появляются желудочно-кишечные кровотечения, которые часто требуют неотложного хирургического вмешательства. Может развиться кишечная непроходимость. Нарастают симптомы интоксикации. Прогрессирует кахексия (истощение).

Читайте также: формы и виды рака желудка

Классификация TNM

Чаще всего для классификации заболевания применяется TNM система (опухоль‒узел‒метастаз).

Классификация описывает:

- Т ‒ величину и распространенность основной опухоли;

- N – степень поражения лимфатической системы;

- М ‒ наличие метастазов.

Т 1 ‒ опухоль растет в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя

Т 2 ‒ опухоль распространяется на мышечный и субсерозный слой

Т 3 ‒ прорастание в субсерозную (поверхностную) оболочку желудка, без инвазии в соседние структуры

Т 4 ‒ полное прорастание в оболочку стенки желудка и распространение на соседние структуры (селезенка, печень, диафрагма, поджелудочная железа, почка, забрюшинное пространство)

N 0 ‒ признаки поражения регионарных узлов отсутствуют

N 1 ‒ метастазы обнаруживаются в 1‒2 регионарных лимфатических узлах

N 2 ‒ метастазы в 3‒6 лимфатических узлах

N 3 ‒ метастазы более, чем в 7 лимфатических узлах

М 0 ‒ нет метастазов в отдаленных органах

М 1 ‒ определяются метастазы в отдаленных органах

Прогноз продолжительности жизни при раке желудка

Злокачественная опухоль развивается в течение долгого времени, никак себя не проявляя. От момента возникновения патологического процесса до появления первых симптомов, может пройти более 10 лет.

Успех в лечении достигается только в результате своевременной диагностики. Индивидуальная биология опухоли отличается в каждом конкретном случае, поэтому лишь начав лечение, можно сделать выводы о дальнейшей его эффективности.

Очень важно добиться контроля над болезнью. Даже при запущенных формах заболевания, применяя современные методики лечения, можно получить стойкую ремиссию, тем самым значительно продлить жизнь и улучшить ее качество.

Прогноз при заболевании серьезный и зависит от множества факторов. Существуют усредненные статистические данные по продолжительности жизни в зависимости от стадии заболевания:

- 1 стадия ‒ более 80% больных излечиваются, возвращаясь к нормальной жизни;

- 2 стадия ‒ длительная ремиссия достигается в 60‒70% случаев;

- 3 стадия ‒ пятилетняя выживаемость менее 40%;

- 4 стадия ‒ пятилетняя выживаемость менее 10%.

По мере своего роста опухоль проникает в лимфатический аппарат желудка и кровеносные сосуды, начинает распространяться в виде метастазов. На фазе метастатического процесса рак наиболее трудно поддается лечению.

Пятилетняя выживаемость достигается в 20‒50% случаев и зависит от распространенности процесса, чувствительности опухоли к проводимой терапии, возраста и общего состояния пациента.

Смерть наступает от сильнейшей раковой интоксикации, которая сопровождается крайним истощением организма (кахексией) и от осложнений (профузное желудочно-кишечное кровотечение, перитонит, инфекции).

Психологические аспекты заболевания

В последнее время большое внимание уделяется психологическим предпосылкам развития онкологических заболеваний (психосоматика). Согласно научным исследованиям, к повышенному риску заболевания приводят подавленные обиды, гнев, конфликты, неприязнь к себе и к миру, негативные эмоции, которые разрушают организм изнутри.

Большинство врачей сходятся во мнении, что необходимо лечить не только тело, но и душу. Психологический настрой и душевное состояние больного, оказывают огромное влияние на течение заболевания и его исход.

Поэтому пациенту со злокачественным новообразованием очень важна поддержка родственников и собственная вера в успешное избавление от болезни.