Проток желчный пузырь двенадцатиперстная кишка

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 ноября 2019;

проверки требует 1 правка.

Жёлчные[1] (или же́лчные[2]) пути́ — совокупность трубчатых образований (жёлчных протоков), осуществляющих транспорт жёлчи от жёлчных капилляров до двенадцатиперстной кишки.

Анатомия[править | править код]

В отношении морфологии стенки жёлчного протока, как правило, выделяют субсерозный, мышечный, субэпителиальный и эпителиальный слои. Внутренняя поверхность протока выстлана однослойным цилиндрическим (призматическим, столбчатым) эпителием. Мышечный слой очень тонкий и представлен отдельными пучками миоцитов, ориентированных спирально. Между мышечными волокнами много соединительной ткани. Наружная (адвентициальная) оболочка образована рыхлой соединительной тканью и содержит кровеносные сосуды. В стенках протоков располагаются железы, секретирующие слизь. Билиарная микробиота представляет собой отдельный слой, основу которого образуют микробиотные сообщества, способные в норме противостоять распространению билиарных инфекций и поддерживать нормальный функционал холангиоцитов в стенке жёлчного протока[3].

Различают внутрипечёночные жёлчные протоки и внепечёночные жёлчные протоки. Внутрипечёночные жёлчные протоки образуют древовидную систему: жёлчные капилляры собираются в более крупные жёлчные протоки, которые объединяются в сегментарные жёлчные протоки. Сегментарные жёлчные протоки объединяются в левый и правый долевые жёлчные протоки, которые, как правило, выходят за пределы печени, и, объединившись, образуют общий печёночный проток.

Общий печёночный проток соединяется с пузырным протоком, отводящим жёлчь из жёлчного пузыря, образуя при этом общий жёлчный проток, который называется холедох.

У высших позвоночных общий жёлчный проток ведёт в просвет двенадцатиперстной кишки (у низших идёт в верхний отдел средней кишки). Как правило, перед открытием в просвет двенадцатиперстной кишки объединяется с выводным протоком поджелудочной железы (Вирсунгов проток). В месте слияния холедоха и Вирсунгова протока образуется ампула Фатера, которая отделена от просвета двенадцатиперстной кишки сфинктером Одди, регулирующим периодичность поступления жёлчи в кишечник.

Патологии[править | править код]

Риск опухолей желчных протоков увеличивается на 79% при ежедневном потреблении двух порций (сколько мл???) газированных напитков или сладких соков. К такому выводу в ходе масштабного и продолжительного исследования пришли ученые из Каролинского института в Стокгольме. Тем не менее, шведские ученые отмечают, что говорить о канцерогенном влиянии газировки и сладких соков напрямую пока нельзя, для этого недостаточно данных. Но абсолютно точно, что это как минимум дополнительный фактор риска и маркер, указывающий на нездоровый образ питания, который и является причиной появления многих видов рака[4][неавторитетный источник?].

Значимой проблемой являются также и ятрогенные (интраоперационные) повреждения желчных протоков[5]. По статистике интраоперационные повреждения желчного протока (краевое ранение, полное пересечение, иссечение), требующие его восстановления, наблюдаются у 0,05—2,7 % больных, которым производят удаление желчного пузыря по поводу желчнокаменной болезни[6].

Аномалии желчных протоков[править | править код]

Во время операции хирург может столкнуться с аномальными ходами желчных путей, так называемыми ходами Люшка. В 1863 году немецкий анатом Г. Люшка описал дополнительный тонкий желчный проток, исходящий из правой доли печени в ложе желчного пузыря и открывающийся в правый печеночный или общий печеночный проток (ОПП). Позднее многие исследователи описывали этот проток. Он дренирует субсегментарные задние сегменты правой доли печени либо V сегмент печени, отводя желчь в правый печеночный проток, ОПП или, редко, в пузырный проток либо в желчный пузырь. В последней ситуации он располагается в области шейки или на границе тела и шейки пузыря. По данным литературы, его выявляют у 0,1—5 % обследованных. По другим литературным источникам, в желчном пузыре имеются эпителиально-трубчатые ходы (ходы, каналы Люшка), которые заканчиваются слепо в стенке желчного пузыря либо сообщаются с мелкими внутрипеченочными протоками. Различия между каналами Люшка или небольшими дополнительными желчными протоками в ложе желчного пузыря весьма условны. К сожалению, упоминания об этих протоках крайне редки и неопределенны. Клинических наблюдений, в которых дренирование всей правой половины печени осуществлялось бы через дополнительный желчный проток Люшка в ложе желчного пузыря, не обнаружено.

Дополнительные изображения[править | править код]

Область поджелудочной железы

Горизонтальное размещение брюшины в верхней части брюшной полости

Поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка с задней стороны

Печень и жёлчный пузырь

См. также[править | править код]

- Жёлчь человека

- Микробиота желчных путей

Примечания[править | править код]

- ↑ «жёлчный и же́лчный». Букчина Б. З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского языка / рецензент: академик РАН Н. Ю. Шведова. — 6-е изд. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. — С. 244. — 1296 с. — (Настольные словари русского языка). — 3000 экз. — ISBN 978-5-462-00736-1. Приказом Министерства образования и науки РФ № 195 от 8.06.2009 словарь включён в список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

- ↑ Проверка слова на портале gramota.ru даёт разные предпочтения вариантов

- ↑ Клабуков И. Д., Люндуп А. В., Дюжева Т. Г., Тяхт А. В. Билиарная микробиота и заболевания жёлчных путей (рус.) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, № 3. — С. 172–179. — ISSN 2414-3545. — DOI:10.15690/vramn787.

- ↑ Названы напитки, пристрастие к которым может вызвать рак

- ↑ Гальперин Э.И., Дедерер Ю.М. Нестандартные ситуации при операциях на печени и желчных путях. — Москва: Медицина, 1987. — 335 с.

- ↑ Дюжева Т.Г., Люндуп А.В., Клабуков И.Д., и др. Перспективы создания тканеинженерного жёлчного протока // Гены и клетки. — 2016. — Т. 11, № 1. — С. 43—47. — ISSN 2313-1829.

Ссылки[править | править код]

- Жёлчные протоки // Health.RIN.ru

- Полное пресечение холедоха, видеолекция

Оглавление темы «Желчный пузырь. Желчные протоки.»:

- Желчный пузырь. Топография желчного пузыря. Проекции желчного пузыря. Синтопия желчного пузыря.

- Брюшинный покров желчного пузыря. Кровоснабжение желчного пузыря. Иннервация желчного пузыря. Лимфоотток от желчного пузыря.

- Желчные протоки. Топография желчных протоков. Общий печеночный проток. Пузырный проток. Общий желчный проток.

Желчные протоки. Топография желчных протоков. Общий печеночный проток. Пузырный проток. Общий желчный проток.

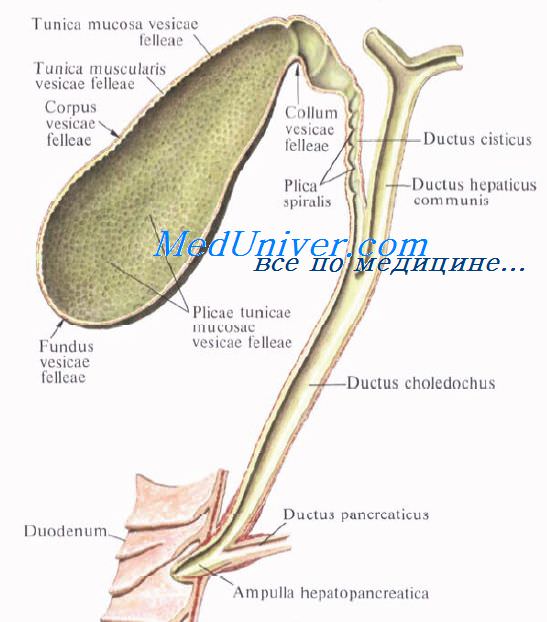

Выходящие из печени правый и левый печеночные протоки в воротах печени соединяются, образуя общий печеночный проток, ductus hepaticus communis. Между листками печеночно-дуоденальной связки проток спускается на 2—3 см вниз, до места соединения с пузырным протоком. Позади него проходят правая ветвь собственной печеночной артерии (иногда она проходит впереди протока) и правая ветвь воротной вены.

Пузырный проток, ductus cysticus, диаметром 3—4 мм и длиной от 2,5 до 5 см, выйдя из шейки желчного пузыря, направляясь влево, впадает в общий печеночный проток. Угол впадения и расстояние от шейки желчного пузыря могут быть самыми разными. На слизистой оболочке протока выделяют спиральную складку, plica spiralis [Heister], играющую определенную роль в регулировании оттока желчи из желчного пузыря.

Общий желчный проток, ductus choledochus, образуется в результате соединения общего печеночного и пузырного протоков. Он располагается сначала в свободном правом крае печеночно-дуоденальной связки. Слева и несколько кзади от него располагается воротная вена. Общий желчный проток отводит желчь в двенадцатиперстную кишку. Его длина составляет в среднем 6—8 см. На протяжении общего желчного протока выделяют 4 части:

1) супрадуоденальная часть общего желчного протока идет до двенадцатиперстной кишки в правом крае lig. hepatoduodenale и имеет протяженность 1—3 см;

2) ретродуоденальная часть общего желчного протока длиной около 2 см располагается позади верхней горизонтальной части duodenum примерно на 3—4 см правее привратника желудка. Выше и слева от него проходит воротная вена, ниже и справа — a. gastroduodenalis;

3) панкреатическая часть общего желчного протока длиной до 3 см проходит в толще головки поджелудочной железы или позади нее. В этом случае проток прилегает к правому краю нижней полой вены. Воротная вена лежит глубже и пересекает панкреатическую часть общего желчного протока в косом направлении слева;

4) интерстициальная, конечная, часть общего желчного протока имеет длину до 1,5 см. Проток прободает заднемедиальную стенку средней трети нисходящей части двенадцатиперстной кишки в косом направлении и открывается на вершине большого (фатерова) сосочка двенадцатиперстной кишки, papilla duodeni major [Vater]. Сосочек расположен в области продольной складки слизистой оболочки кишки. Чаще всего конечная часть ductus choledochus сливается с протоком поджелудочной железы, образуя при вхождении в кишку печеночно-поджелудочную ампулу, ampulla hepatopancreatica [Vater].

В толще стенки большого дуоденального сосочка ампулу окружают гладкие кольцевые мышечные волокна, образующие сфинктер печеночно-поджелудочной ампулы, m. sphincter ampullae hepatopancreaticae.

Учебное видео анатомии желчного пузыря, желчных протоков и треугольника Кало

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

— Также рекомендуем «Брюшная часть пищевода. Топография брюшной части пищевода. Угол Гиса.»

Аномальное впадение общего желчного протока в луковицу двенадцатиперстной кишки без формирования фатерова сосочка является редкой патологией. Хотя, по данным отдельных исследований, она встречается у 5,6-23% обследованных больных. Н.Н. Lindner и соавт. изучили 1000 интраоперационных холангиограмм и в 13,1% случаев установили аномальное открытие ОЖП в двенадцатиперстную кишку. Однако истинную частоту этой аномалии определить трудно, так как авторы не всегда выделяют из общего числа обследованных лиц с аномалией впадения ОЖП в луковицу двенадцатиперстной кишки. По данным Selcuk Disibeyaz и соавт., из 12 158 ЭРХПГ аномалия встретилась только в 53 случаях.

Следует отметить, что частота аномального открытия общего желчного протока в желудочно-кишечный тракт в последние годы постепенно увеличивается, что обусловлено внедрением в клиническую практику более, информативных методов визуализации. В норме общий желчный проток открывается в ампулу фатерова сосочка, который в 90% случаев располагается в средней или нижней трети вертикальной (нисходящей) ветви двенадцатиперстной кишки на расстоянии примерно 8-12 см от привратника желудка. Иногда фатеров сосочек располагается дистальнее и редко общий желчный проток опадает в желудок, область привратника или луковицу двенадцатиперстной кишки. При этой аномалия фатерова сосочка не формируется, а панкреатический проток открывается рядом с ОЖП отдельным отверстием. Гистологическое исследование стопки двенадцатиперстной кишки в области впадения ОЖП не позволяет определить какие-либо мышечные структуры, которые можно было бы расценить как сфинктер.

Отсутствие замыкательного сфинктера, разобщающего желчные пути от двенадцатиперстной кишки создает условия для дуоденобилиарного рефлюкса, значение которого в литературе достаточно хорошо изучено при различной билиарной патологии. Так, после эндоскопической или хирургической сфинктеропластики инфицирование желчных путей отмечается у 30 70% больных. Бактериобилия и застой желчи способствуют формированию камней в ОЖП и желчном пузыре. Поэтому не случайно у этих больных в половине случаев возникает холедохолитиаз или была холецистэктомия в анамнезе. С другой стороны, постоянное истечение желчи в луковицу двенадцатиперстной кишки может создавать условия для образования язвенных дефектов. Это обусловлено тем. что желчь разрушает защитный слой слизи. Усугубляют ульцерогенный эффект желчи и активированные ферменты поджелудочной железы. В связи с тем что условия для формирования язвенного дефекта существуют постоянно и на протяжении длительного времени, это объясняет высокую частоту обнаружения рецидивирующих язв в луковице и ее рубцово-язвенную деформацию.

Аномалия встречается в основном у мужчин. Несмотря на то что аномальное впадение в луковицу двенадцатиперстной кишки является врожденной патологией, клинически она манифестирует обычно в возрасте после 40 лет. Данные о клинических проявлениях при впадении общего желчного протока в луковицу двенадцатиперстной кишки ограничены в связи с небольшим числом наблюдений. В большинстве случаев аномалия сопровождается болью в правом подреберье или лип астрии, у 50% больных имеются клинические признаки холангита.

Часто поводом для обследования является желтуха. Нередко при эндоскопии находят дуоденальные язвы. В биохимическом анализе крови повышена активность ЩФ и ГГТ11. У 50% больных в анамнезе холецистэктомия по поводу холецистолитиаза (табл. 9.1).

Основным методом диагностики является ЭГДС. Во время исследования обращает па себя внимание большое количество желчи в желудке, а в луковице двенадцатиперстной кишки находят «необычное» отверстие, которое по своей форме и локализации не имеет сходства с фатеровым сосочком. Отверстие располагается на задней стенке луковицы двенадцатиперстной кишки на несколько приподнятом основании, как правило, имеет щелевидную форму. Если удается визуализировать отверстие панкреатического протока, го оно обычно располагается рядом с отверстием общего желчного протока (рис. 9.2). В случае сопутствующей язвенной болезни с локализацией патологического процесса в луковице двенадцатиперстном кишки одновременно отмечают рубцы, рубцово-язвенную деформацию (рис. 9.2, Б) или язвенный дефект.

ЭРХПГ позволяет определить принадлежность к протоковым системам выводных протоков на стенке луковицы двенадцатиперстной кишки (рис. 9.3). Несмотря на послеязвенную деформацию луковицы катетеризация общего желчного протока удается в большинстве случаев. При холангиографии, как правило, расширен (более 10 мм) общий желчный проток. В типичных случаях отмечается крючковидная его деформация, а терминальный отдел имеет клиновидную форму (рис. 9.3, А). Эти изменения сохраняются и при отсутствии дилатации ОЖП (рис. 9.3, Б). Клиновидная форма ОЖП в выходном отделе не связана с его стенозированием, а обусловлена резким поворотом протока перед вхождением в стейку двенадцатиперстной кишки в период эмбрионального развития. Истинные стенозы терминального отдела ОЖП встречаются сравнительно редко (рис. 9.3, В). Примерно у 50% больных в общем желчном протоке находят конкременты. Однако камни в ОЖП могут и отсутствовать, в том числе и у больных со стриктурой в выходном отделе и застоем желчи. В связи с отсутствием замыкательного сфинктера при холангиографии удается определить пневмобилию. Холангиография иногда демонстрирует расширенный панкреатический проток, однако его дилатация не всегда связана с патологией поджелудочной железы и, вероятно, имеет врожденный характер (рис. 9.3, В).

Ультразвуковое исследование кроме дилатации ОЖП, холедохолитиаза, нневмобилии позволяет визуализировать внутрипеченочные абсцессы, которые могут быть у больных с этой аномалией (см. табл. 9.1).

Дифференциальный диагноз проводят с холедоходуоденальными свищами, при которых также отмечается свободное истечение желчи в двенадцатиперстную кишку. Свищи могут сформироваться при холедохолитиазе, после ЭРХПГ или пенетрирующей язвы. Отличить такие свищи от аномалии помогает наличие фатерова сосочка, расположенного в нисходящей части кишки. В связи с тем что при аномалии часто отмечается одновременное расширение общего желчного и панкреатического протоков, следует подумать о возможности периампулярной опухоли, которую исключают с помощью других методов визуализации.

Лечение — хирургическое. Ранее применялись холедохоэнтеростомия, холедохолитотомия и реже панкреатодуоденэктомия. В последние годы все шире и эффективнее применяются различные эндоскопические вмешательства. Извлечение камней из ОЖП с помощью эндоскопических методов удается в 59% случаев, а в большинстве случаев (87,5%) — с помощью баллонной дилатации устья общего желчного протока. В отдельных случаях для восстановления желчеоттока применяется стентирование или назобилиарное дренирование. Папиллосфинктеротомию применяют с осторожностью, так как возможны кровотечения или перфорация кишки в связи с отсутствием сфинктерной структуры вокруг устья ОЖП. Однако в условиях специализированных центров частота этого осложнения хотя и выше, чем при стандартной папиллосфинктеротомии, однако не превышает 3,7%.

циррозе печени, осложненном кровотечением из варикознорасширенных вен пищевода, необходимо эвакуировать излившуюся кровь путем аспирации ее из желудка и толстой кишки с помощью очистительных клизм. Назначают антибиотики, не всасывающиеся из просвета пищеварительного тракта, для подавления микрофлоры, ведущей к разложению крови и образованию аммиака.

Перспективным направлением в лечении печеночной недостаточности можно считать плазмо- и гемосорбцию, плазмаферез, наружное дренирование грудного протока, а при печеночной гипоксии — гипербарическую оксигенацию.

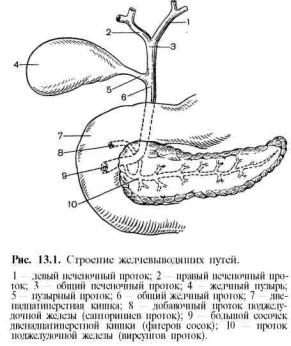

Печеночные протоки правой и левой долей печени в области ее ворот, соединяясь вместе, образуют общий печеночный проток — ductus hepaticus. Ширина его 0,4—1 см, длина около 2,5—3,5 см. Общий печеночный и пузырный протоки, соединяясь, образуют общий желчный проток — ducts choledochus. Длина общего желчного протока 6 — 8 см, ширина 0,5—1,0 см.

В общем желчном протоке выделяют четыре отдела: супрадуоденальный, расположенный над двенадцатиперстной кишкой, ретродуоденальный, проходящий позади верхнегоризонтальной части двенадцатиперстной кишки, ретропанкреатический, расположенный позади головки поджелудочной железы, и интрамуральный, находящийся в стенке вертикального отдела двенадцатиперстной кишки (рис. 13.1).

Дистальный отдел общего желчного протока образует большой сосочек двенадцатиперстной кишки (фатеров сосок), расположенный в подслизистом слое кишки. Фатеров сосок обладает автономной мышечной системой, его мышечная часть состоит из продольных, циркулярных и косых волокон.

К фатерову соску подходит проток поджелудочной железы, образуя вместе с терминальным отделом общего желчного протока ампулу большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В более редких случаях общий желчный проток и проток поджелудочной железы открываются на вершине большого сосочка двенадцатиперстной кишки отдельными отверстиями. Иногда они раздельно впадают в двенадцатиперстную кишку на расстоянии 1 — 2 см один от другого.

Желчный пузырь расположен на нижней поверхности печени в небольшом углублении. Большая часть его поверхности покрыта брюшиной, за исключением области, прилежащей печени. Емкость пузыря 50—70 мл. Его форма и размеры могут претерпевать изменения при воспалительных и Рубцовых изменениях в пузыре и вблизи него. Выделяют дно, тело и шейку желчного пузыря, которая переходит в пузырный проток. Часто в шейке желчного пузыря образуется бухтообразное выпячивание — карман Гартмана. Пузырный проток чаще впадает в правую полуокружность общего желчного протока под острым углом. Имеются и другие варианты впадения пузырного протока: в правый печеночный проток, в левую полуокружность общего протока. При низком впадении протока пузырный проток на большом протяжении сопровождает общий печеночный проток.

Стенка желчного пузыря состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и фиброзной. Слизистая оболочка пузыря образует многочисленные складки. В области шейки пузыря и начальной части пузырного протока она формирует спиральную складку (клапаны Гейстера). В дистальном отделе пузырного протока складки слизистой оболочки вместе с пучками гладкомышечных волокон образуют сфинктер Люткенса. Множественные выпячивания слизистой оболочки, расположенные между мышечными пучками, носят название синусов Рокитанского—Ашоффа. В фиброзной оболочке печени в области ложа пузыря расположены аберрантные печеночные канальцы, не сообщающиеся с просветом желчного пузыря. Повреждение их во время выделения желчного пузыря из ложа печени может привести к желчеистечению.

Кровоснабжение желчного пузыря осуществляет пузырная артерия, идущая к нему со стороны шейки одним или двумя стволами от собственной печеночной артерии или ее правой ветви. Известно много других вариантов отхождения пузырной артерии, которые необходимо знать хирургу.

Лимфоотток происходит в лимфатические узлы ворот печени и лимфатическую систему самой печени.

Иннервация желчного пузыря осуществляется из печеночного сплетения, образованного ветвями чревного сплетения, левого блуждающего нерва и правого диафрагмального нерва.

Желчь, продуцируемая в печени и поступающая во внепеченочные желчные протоки, состоит из воды (97%), желчных солей (1—2%), пигментов, холестерина и жирных кислот (около 1%). Средний дебит выделения желчи печенью 40 мл/мин, в сутки в кишечник поступает около 1 л желчи. В межпищеварительный период сфинктер Одди находится в состоянии сокращения. При достижении определенного уровня давления в общем желчном протоке сфинктер Люткенса раскрывается, и желчь из печеночных протоков попадает в желчный пузырь. Через стенку желчного пузыря происходит всасывание воды и электролитов; концентрация желчи в связи с этим возрастает, желчь становится более густой и темной. Содержание основных компонентов желчи (желчные кислоты, пигменты холестерина, кальция), содержащихся в пузыре, повышается в 5—10 раз.

При попадании на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки пищи, кислого желудочного сока, жиров в кровь выделяются интестинальные гормоны (холецистокинин, секретин, эндорфины и др.), которые вызывают одновременное сокращение желчного пузыря и расслабление сфинктера Одди. Когда химус покидает двенадцатиперстную кишку, содержимое ее вновь становится щелочным, выделение в кровь гормонов прекращается и сфинктер Одди сокращается, препятствуя дальнейшему поступлению желчи в кишечник.

13.1. Специальные методы исследования

Ультразвуковое исследование является основным методом диагностики заболеваний желчного пузыря и желчных протоков, позволяющим определить даже мелкие (размером 1 —2 мм) конкременты в просвете желчного пузыря (реже в желчных протоках), толщину его стенки, скопление жидкости вблизи него при воспалении. Кроме того, УЗИ выявляет дилатацию желчных путей, изменение размеров и структуры поджелудочной железы. УЗИ может быть использовано для наблюдения за динамикой воспалительного или другого патологического процесса.

Холецистохолангиография (пероральная, внутривенная, инфузионная) — метод недостаточно информативный, не применим при обтурационной желтухе и при непереносимости йодсодержащих препаратов. Холецистохо-лангиография показана в случаях, когда УЗИ выполнить невозможно.

Ретроградная панкреатохолангиорентгенография (контрастирование желчных протоков с помощью эндоскопической канюляции большого сосочка двенадцатиперстной кишки и введения контрастного вещества в общий желчный проток) — ценный метод

диагностики поражения магистральных желчных путей. Особенно важную информацию он может дать при механической желтухе различного генеза (определяют уровень, протяженность и характер патологических изменений).

Чрескожно-чреспеченочную холангиографию применяют при обтурацион-ной желтухе, когда нет возможности выполнить ретроградную панкреатохо-лангиографию. При этом под контролем УЗИ и рентгенотелевидения производят чрескожно-чреспеченочную пункцию расширенного желчного протока правой или левой доли печени. После эвакуации желчи в просвет желчного хода вводят 100—120 мл контрастного вещества (верографин и др.), что позволяет получить четкое изображение внутрипеченочных и внепеченочных желчных путей, определить причину механической желтухи и уровень препятствия. Исследование обычно выполняют непосредственно перед операцией (опасность желчеистечения из места пункции).

Рентгеноконтрастное исследование желчного пузыря и желчных путей может быть также произведено с помощью чрескожно-чреспеченочной пункции желчного пузыря под контролем УЗИ или во время лапароскопии.

Компьютерная томография печени обычно используется при злокачественных новообразованиях желчных путей и желчного пузыря для определения распространенности опухоли, уточнения операбельности (наличие метастазов). Кроме того, под контролем компьютерной томографии может быть выполнена пункция желчного пузыря или внутрипеченочных желчных протоков с последующим введением в их просвет контрастного вещества для рентгенографии.

13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

Атрезия и пороки развития внутри- и внепеченочных протоков, препятствующие нормальному оттоку желчи, встречаются сравнительно часто и требуют срочного хирургического вмешательства. Основным проявлением порока является обтурационная желтуха, которая появляется у ребенка при рождении и прогрессивно нарастает. За счет внутрипеченочного блока быстро развивается билиарный цирроз печени с портальной гипертензией, появляются нарушения белкового, углеводного, жирового обмена, а также свертывающей системы крови (гипокоагуляция).

Лечение. Пороки развития желчных протоков, нарушающие отток желчи, подлежат оперативному лечению — наложению билиодигестивных анастомозов между внеили внутрипеченочными желчными протоками и кишкой (тощей или двенадцатиперстной) или желудком. При атрезии внутрипеченоч-ных желчных протоков оперативное вмешательство невозможно. В этих случаях единственным шансом на спасение жизни больного является пересадка печени.

Киста общего желчного протока. Киста представляет собой локальное шаровидной или овальной формы расширение общего печеночного или общего желчного протоков размером от 3—4 до 15—20 см. Болезнь проявляется тупыми болями в эпигастрии и правом подреберье, обтурационной желтухой за счет застоя густой желчи в полости кисты. Диагностика сложна, требует применения современных инструментальных способов исследования: УЗИ, компьютерной томографии, холангиографии, лапароскопии.

Лечение. Для оттока желчи накладывают билиодигестивные анастомозы между кистой и двенадцатиперстной или тощей кишкой (с иссечением большей части стенок кисты или без иссечения).

13.3. Повреждения желчных путей

Повреждения желчных путей бывают открытыми или закрытыми. Открытые возникают при ранениях огнестрельным или холодным оружием, во время оперативного вмешательства. Закрытые возникают при тупой травме живота. За исключением