Препарат желчный пузырь гистология

Препарат 40.

Печень

человека. Окраска гематоксилин-эозином.

(Нижеследующее описание основывается

на материале раздела 25.2.2.)

А. Капсула и септы

| 1.а) С поверхности печень покрыта соединительнотканной капсулой, которая срастается с висцеральной брюшиной. б) | |

| 2. а) Дольки разделены соединительнотканными прослойками, или септами. б) Но

в) Поэтому на | а) (Малое увеличение)

Полный размер |

Б. Сосудистая и желчевыводящая системы печени

| 1. Тем не менее, контуры долек можно примерно определить по положению двух структур:

|  |

| 2. а) В составе триад идут совместно ветви трёх трубчатых систем:

б) Эти ветви, а значит и сами

в) Таким образом,

| |

| 3. а) От вокругдольковых сосудов (артериолы и венулы) отходят вглубь долек капилляры, вскоре сливающиеся в единые

б) Последние

| б) (Среднее увеличение, центр дольки)  Полный размер |

| в) Заметим: это вена безмышечного типа: она содержит только

|  |

| 4. а) За пределами дольки центральная вена переходит в

б) И далее отток крови от долек происходит по всё в) Сами же | а) (Малое увеличение)

|

В. Строение печёночных долек: балки и гепатоциты

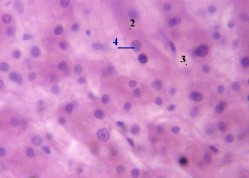

| 1. а) Печёночные клетки (гепатоциты), разделяющие в дольках синусоидные капилляры, образуют т.н. балки (2):

| б) (Среднее увеличение, центр дольки)  |

| б) Балки, как и капилляры, имеют радиальное направление, т.е. сходятся к центральной вене (1). в) Вместе с тем, балки часто анастомозируют (сливаются) друг с другом, смыкаясь |  |

| 2. Кратко охарактеризуем гепатоциты (4):

| в) (Большое увеличение)

Полный размер |

| |

Г. Строение долек: синусоидные капилляры и

окружающие клетки

| 1. В стенке синусоидных капилляров (3) обнаруживаются два вида клеток с уплощёнными ядрами:

|  |

| 2. Ближе к центру дольки

3. Что касается звёздчатых

| |

| 4. а) Вокруг капилляров (между ними и окружающими клетками) имеется узкое

б)

| |

Д. Желчевыносящие пути

| 1. а) В балках печёночных долек между двумя рядами (слоями) гепатоцитов имеются небольшие щелевидные пространства без собственной стенки:

| |

| б) Таким образом, стенкой данных капилляров являются обращённые к ним поверхности гепатоцитов. в) Кроме

| б) (Среднее увеличение, центр дольки)  |

| 2. На периферии дольки желчные капилляры переходят в вокругдольковые желчные проточки, или холангиолы,

| |

| 3. а) Стенка этих и последующих (междольковых, сегментарных, долевых) желчных протоков (1 на снимках г и д) включает 2 компонента:

| г) (Среднее увеличение, междольковая триада)  Полный размер |

| б) Рядом с желчным протоком всегда находятся два других компонента триады:

| д) (Большое увеличение, междольковая триада)  Полный размер |

Строение желчных путей. Суточная базальная секреция желчи составляет приблизительно 500 мл. Желчь, вырабатываемая гепатоцитами, оттекает по системе, которую образуют желчные капилляры, желчные проточки и желчные протоки.

Эти структуры постепенно сливаются друг с другом, образуя сеть, которая формирует правый и левый печеночные протоки, объединяющиеся в общий печеночный проток. От желчного пузыря отходит пузырный проток. Соединяясь с ним, общий печеночный проток направляется к двенадцатиперстной кишке как общий желчный проток (лат. ductus choledochus).

Печеночный, пузырный и общий желчный протоки выстланы слизистой оболочкой, содержащей однослойный столбчатый эпителий. Собственная пластинка — тонкая, окружена слабо выраженным слоем гладких мышц. Этот мышечный слой утолщается около двенадцатиперстной кишки и, наконец, в интрамуральной части образует сфинктер, который регулирует ток желчи (сфинктер Одди).

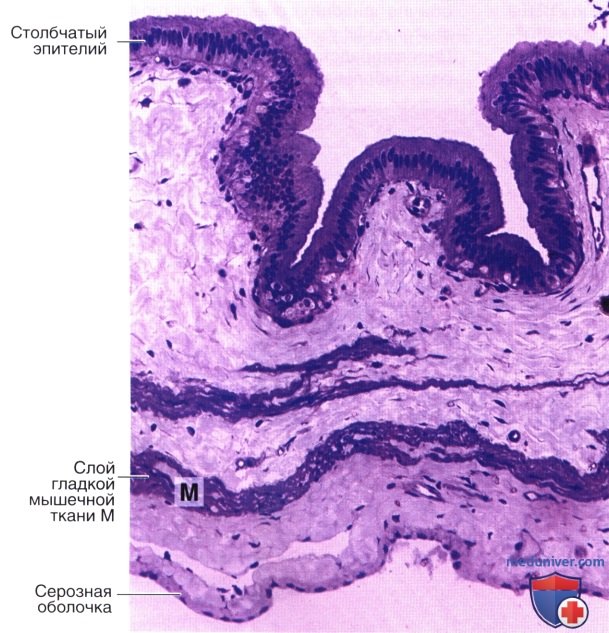

Строение желчного пузыря

Желчный пузырь — это полый, грушевидный орган, прикрепленный к нижней поверхности печени. Он может накапливать 30—50 мл желчи. Стенка желчного пузыря состоит из слизистой оболочки, образованной однослойным столбчатым эпителием и собственной пластинкой, слоя гладкой мышечной ткани, слоя околомышечной соединительной ткани и серозной оболочки.

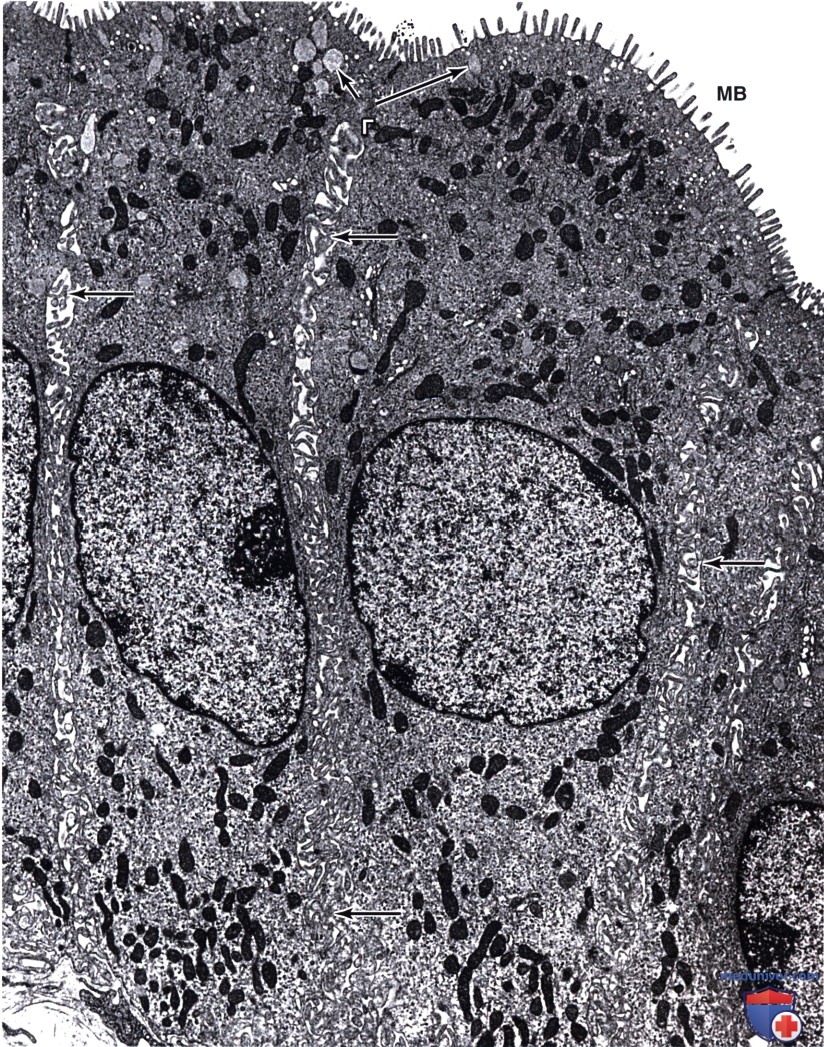

Слизистая оболочка образует многочисленные складки, которые особенно заметны в пустом желчном пузыре. Эпителиальные клетки богаты митохондриями. Все эти клетки способны секретировать небольшое количество слизи. Трубчато-ацинарные слизистые железы около пузырного протока обеспечивают выработку большей части слизи, присутствующей в желчи.

Главные функции желчного пузыря состоят в накоплении желчи, ее концентрации путем всасывания воды и ее выделении в пищеварительный тракт при возникающей потребности. Этот процесс зависит от активности механизма транспорта натрия в эпителии желчного пузыря. Всасывание воды является осмотическим последствием деятельности натриевого насоса.

Сокращение гладких мышц желчного пузыря вызывает холецистокинин — гормон, который вырабатывается энтероэндокринными клетками, расположенными в эпителиальной выстилке тонкой кишки. Выделение холецистокинина, в свою очередь, стимулируется присутствием жиров пищи в тонкой кишке.

Желчный пузырь. Обратите внимание на выстилку, образованную столбчатым эпителием, и слой гладкой мышечной ткани (М). Окраска: парарозанилин—толуидиновый синий. Малое увеличение.

Эпителий желчного пузыря морской свинки. Обратите внимание на микроворсинки (МВ) на поверхности клеток и секреторные гранулы (Г), содержащие слизь. Стрелки указывают на межклеточные пространства. Эти эпителиальные клетки транспортируют хлорид натрия из просвета в подлежащую соединительную ткань. Вода следует пассивно, обусловливая концентрирование желчи. Электронная микрофотография, х5600.

Желчнокаменная болезнь. Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) обусловливается осаждением нормальных и патологических компонентов желчи в виде конкрементов. 80% желчных камней — холестероловые и смешанные, их образование часто вызвано избытком холестерола по отношению к фосфо-липидам и желчным кислотам или сниженной подвижностью желчного пузыря.

Желчные камни могут заблокировать ток желчи и вызвать желтуху вследствие разрушения плотных соединений вокруг желчных капилляров.

Опухоли пищеварительных желез. Большая часть злокачественных опухолей печени развиваются из паренхимы печени или эпителиальных клеток желчного протока. Патогенез гепатоцеллюлярного рака выяснен не полностью, но он может быть связан с разнообразными приобретенными расстройствами, такими как хронический вирусный гепатит (В или С) и цирроз.

В экзокринной части поджелудочной железы источником большей части опухолей являются эпителиальные клетки протоков; смертность от опухолей поджелудочной железы остается высокой.

— Читать «Строение дыхательных путей. Гистология респираторного эпителия»

прочную механическую связь и химические взаимодействия гепатоцитов.

(2)желчных капилляров (путем смыкания прилежащих друг к другу желобков на поверхности соседних клеток. В просвет желчного капилляра обращены микроворсинки, а его содержимое отделено от межклеточного пространства плотными соединениями и опоясывающими десмосомами.

(3)участков с увеличенной поверхностью обмена между гепатоцитами и кровью — за счет многочисленных микроворсинок, обращенных в щель,

окружающую синусоиды — перисинусоидальное пространство (Диссе).

Функциональная активность гепатоцитов проявляется в их участии в

захвате, синтезе, накоплении и химическом преобразовании разнообразных веществ, которые в дальнейшем могут выделяться в кровь или в желчь. Важнейшие аспекты этой активности приведены ниже.

Участие в обмене углеводов: углеводы запасаются гепатоцитами в виде гликогена, который они синтезируют из глюкозы и ряда других веществ, захваченных из крови. При потребности в глюкозе она образуется путем расщепления гликогена. Ферменты гликогенеза и гликогенолиза находятся в гиалоплазме и не связаны с конкретными органелами. Указанным образом гепатоциты обеспечивают важную функцию печени — поддержание нормальной концентрации глюкозы в крови.

Участие в обмене липидов: липиды захватываются печенью из крови и синтезируются самими гепатоцитами, накапливаясь в липидных каплях. В гепатоцитах липиды преобразуются в липопротеины — мелкие сферические частицы диаметром 30-100 нм, выделяющиеся в пространство Диссе, а оттуда — в кровь. Эта частицы содержат триглициридный центр, окруженный полярной оболочкой из белков, фосфолипидов и холестерина. Триглицериды и холестерин синтезируются в аЭПС, белки оболочки — в грЭПС. Конечные этапы синтеза с присоединением углеводных компонентов и упаковкой частиц липопротеинов происходят в комплексе Гольджи. Гепатоциты разрушают ряд жирорастворимых лекарств (например, барбитураты) благодаря действию ферментов аЭПС. Пероксисомы участвуют в разрушении этилового спирта.

Участие в обмене белков: белки плазмы (в том числе обеспечивающие свертывание крови) синтезируются грЭПС гепатоцитов и выделяются

в пространство Диссе. Поэтому заболевания печени могут сопровождаться повышенной кровоточивостью. Гепатоциты способны захватывать белки из крови и выделять их в желчь неизмененными или после разрушения в лизосомах. Так, основная часть секреторного IgA, синтезированного плазмоцитами собственной пластинки кишки, через лимфу попадает в кровь, захватывается гепатоцитами, образующими секреторный компонент, в комплексе с которым IgA транспортируется в желчь, оказывая защитное действие в кишке.

Участие в пигментном обмене: пигмент билирубин, образующийся в макрофагах селезенки и печени в результате разрушения эритроцитов, под действием ферментов ЭПС гепатоцитов конъюгируется с глюкуронидом и экскретируется в желчь. При нарушении функции гепатоцитов, закупорке желчных путей или при избыточном разрушении эритроцитов (гемолизе) билирубин накапливается в крови, окрашивая ткани (желтуха).

Образование желчных солей — важнейшего компонента желчи — происходит из холестерина в аЭПС. Желчные соли обладают свойствами эмульгаторов жиров и способствуют их всасыванию в кишке.

Зональные особенности гепатоцитов: клетки, расположенные в центральных и периферических зонах дольки, различаются размерами, развитием органелл активностью ферментов, содержанием гликогена, липидов. Гепатоциты периферической зоны активнее участвуют в процессах накопления питательных веществ и детоксикации вредных; они сильнее повреждаются при воздействии токсических агентов. Клетки центральной зоны более активны в процессах экскреции в желчь эндо и экзогенных соединений; они сильнее повреждаются при сердечной недостаточности, ишемии, а также при вирусном гепатите.

Терминальная (пограничная) пластинка — узкий периферический слой дольки, охватывающий снаружи печеночные пластинки в отделяющий дольку от окружающей ее соединительной ткани. Образована мелкими базофильными клетками и часто содержит делящиеся гепатоциты. Предполагается, что в ней находятся камбиальные элементы для гепатоцитов и клеток желчных протоков. Образовавшиеся гепатоциты центростремительно мигрируют по печеночным пластинкам, постепенно, утрачивая способность к делению, изменяя свои фенотипические характеристики и погибая в области центральной вены.

Продолжительность жизни гепатоцитов составляет 200-400 сут; при снижении их обшей массы (вследствие токсического повреждения или хирургического удаления части органа) развивается быстрая пролиферативная реакция, при которой в деление может вовлекаться до 30% гепатоцитов. При удалении 2/3 печени у крыс ее масса восстанавливается в течение 10 сут.

Рис. 5-19. Схема кровообращения в печеночной дольке. ПП — печеночные пластинки, МА — междольковая артерия, МВ — междольковая вена, МЖП — междольковый желчный проток, ПТ — печеночная триада, ВА — вокругдольковая артерия, ВВ – вокругдольковая вена. СК — синусоидные капилляры, ЦВ — центральная вена. Стрелками показано направление движения крови в сосудах.

2. Синусоидные капилляры располагаются между печеночными пластинками и образуют анастомозирующуго сеть, несущую кровь от периферии дольки к центру (рис. 5-19). Получают смешанную венозно-

артериальную кровь. 70-80% ее объема приносится к дольке междольковой веной (из системы воротной вены), от которой отходят вокругдольковые вены, впадающие в синусоиды. В месте соединения

вокругдольковай вены и синусоида имеется гладкомышечный сфинктер, тонус которого определяет объем поступающей крови (в покое до 3/4 синусоидов выключены из кровотока).

20-30% крови поступает по междольковой артерии (ветви печеночной артерии) и далее по вокругдольковым артериям — в синусоидный капилляр.

Таким образом, в синусоиды по системе воротной вены поступает кровь от органов желудочно-кишечного тракта (с высоким содержанием питательных веществ, но низким — кислорода), а по системе печеночной артерии — насыщенная кислородом кровь. Сосуды, приносящие кровь к дольке (междольковые вена и артерия,. всегда проходят в окружающей ее соединительной ткани совместно и сопровождаются междольковым желчным протоком в составе так называемых печеночных триад.

Из синусондов кровь собирается в центральную вену, которая вливается в

собирательные (поддольковые) вены (располагаются в междольковой соединительной ткани вне триад), а в дальнейшем через систему печеночных вен возвращается в общий кровоток.

Клетки синусоидных капилляров, образующие их стенку или непосредственно с ней связанные, относятся к четырем типам и включают: а)

эндотелиальные клетки, б) звездчатые макрофаги (клетки Купфера), е) перисинусоидальные липоциты (клетки Ито), г) рit-клетки (рис. 5-20).

а) эндотелиальные клетки — выстилают синусоиды и составляют около 50% их клеток. В их уплощенной цитоплазме имеются скопления мелких пор (ситовидные пластинки) и крупные отверстия, между клетками — щели; базальная мембрана отсутствует. Через указанные образования просвет капилляров сообщается с пространством Диссе, в котором плазма крови омывает микроворсинки гепатоцитов.

б) звездчатые макрофаги (клетки Купфера) — составляют 20-25% клеток синусоида (особенно многочисленны на периферии дольки), располагаются в щелях между эндотелиальными клетками или распластываются по их поверхности; перемещаясь по ней. Многочисленные отростки (определившие название клеток) пересекают просвет капилляра, через отверстия в цитоплазме эндотелиоцитов проникают в пространство Диссе.

Рис. 6-20. Синусоидный капилляр печени. ГЦ — гепатоциты, Э — эндотелий, СВП — ситовидная пластинка, ПСП — перисинусоидальное пространство, КК — клетка Купфера, ПСЛ — перисинусоидальный липоцит, pit-клетка.

Обладают высокой фагоцитарной активностью и мощным лизосомальным аппаратом; эффективно очищают приносимую из системы воротной вены кровь от частиц, микроорганизмов, антигенов и токсинов. Часто фагоцитируют поврежденные эритроциты, после переваривания которых в их цитоплазме остаются скопления железосодержащего пигмента.

Обновляются как за счет размножения собственной популяции, так и вследствие ее пополнения моноцитарными предшественниками костномозгового происхождения, которые в условиях специфического микроокружения печени дифференцируются в клетки Купфера. Средняя продолжительность жизни составляет около 100 дней.

в) перисинусоидальные липоциты (жиронакапливающие клетки, клетки Ито) — составляют, в среднем, около 20-25% клеток синусовидов; располагаются в пространстве Диссе, охватывая снаружи своими длинными отростками синусоиды и контактируя с гепатоцитами. Ядро с конденсированным хроматином, органеллы развиты слабо, в цитоплазме вокруг ядра и в отростках выявляются крупные липидные капли.

содержащие витамин А.

Функция этих клеток до конца не ясна; предполагают, что они являются покоящимися соединительнотканными клетками типа фибробластов, которые в норме накапливают липиды и витамин А и синтезируют небольшое количество ретикулярных волокон н основного вещества. В патологических условиях они способны активироваться и вырабатывать в значительных количествах коллаген, что приводит к развитию фиброза печени.

г) pit-клетки составляют около 5% клеток синусоидов, располагаются в просвете синусоида (прикрепляясь отростками к эндотелию), реже — в пространстве Диссе. Контактируют с клетками Купфера и гепатоцитами, оказывая на них регуляторные воздействия. Ядро темное, цитоплазма содержит характерные гранулы с плотным центром, похожим на фруктовую косточку (по английски — pit). По ряду признаков сходны с натуральными киллерами, обладают высокой противоопухолевой активностью.

Желчные пути — система каналов, по которым желчь из печени направляется в двенадцатиперстную кишку. Включают внутрипеченочные и внепеченочные пути.

1. Внутрипеченочные желчные пути — состоят из внутридольковых и междольковых желчных путей.

а) внутридольковые желчные пути — представлены желчными капиллярами и терминальными желчными канальцами (Геринга). Желчные капилляры располагаются внутри печеночных пластинок в участках контакта соседних гепатоцитов, образующих их стенку. Имеют мелкие размеры (0.5-1.5 мкм) и на светооптическом уровне выявляются лишь при использовании специальных методов. В дольке анастомозируют друг с другом и формируют трехмерную сеть. Начинаются в центре дольки и несут желчь к ее периферии, изливая в терминальные желчные канальцы (Геринга) — короткие узкие трубочки, выстланные плоскими (дистально — кубическими) светлыми эпителиальными клетками.

б) междольковые желчные пути — располагаются в междольковой соединительной ткани и включают холангиолы (желчные канальцы) и междольковые желчные протоки. Холангиолы — короткие узкие трубочки, выстланные кубическим эпителием, связывают терминальные желчные канальцы с междольковыми желчными протоками. Последние сопровождают ветви воротной вены и печеночной артерии в составе

печеночных триад. Мелкие протоки, собирающие желчь из холангнол и выстланные кубическим эпителием, сливаются в более крупные — с призматическим эпителием, который окружается слоем соединительной ткани (собственной пластинкой).

2. Внепеченочные желчные пути включают: а) долевые желчные

протоки (правый и левый), б) общий печеночный проток, в) пузырный проток и г) общий желчный проток.

Имеют однотипное строение — их стенка состоит из трех нечетко разграниченных оболочек: (1) слизистой, (2) мышечной и (3) адвентициальной.

(1)слизистая оболочка — образована однослойным призматическим эпителием, лежащим на собственной пластинке, состоящей из рыхлой волокнистой ткани и содержащей концевые отделы мелких слизистых желез

(могут проникать в мышечную оболочку). Их секрет выводится на поверхность эпителия и выполняет, очевидно, защитную роль. Слизистая оболочка образует складки, способствующие продвижению желчи.

(2)мышечная оболочка — включает неполный слой косо или циркулярно ориентированных гладкомышечных клеток с прослойками соединительной ткани.

(3)адвентициальная оболочка — образована рыхлой соединительной тканью.

Альтернативные представления о структурной организации печени

получили значительно меньшее распространение, чем наложенные выше и основанные на выделении «классической» дольки в качестве структурнофункциональной единицы. Разработаны концепции, предлагающие иные структурно-функциональные единицы — портальные печеночные дольки и печеночный ацинус (рис. 5-21).

1. Портальная печеночная долька — имеет форму треугольника, вершинами которого являются центральные вены трех соседних «классических» долек, а центром — триада. Эта долька охватывает части «классических» долек, которые выделяют желчь в общий для них желчный проток. В отличие от «классической» дольки, ток крови в портальной дольке направлен от центра к периферии, а желчи — от периферии к центру. Понятие о портальной дольке подчеркивает экзокринную функцию печени (тогда как «классическая» долька наилучшим

образом демонстрирует эндокринную функцию), позволяет сопоставлять гистологическую организацию печени и большинства экзокринных желез.

Рис. 5-21. Структурно-функциональные единицы печени: «классическая» долька (1), портальная долька (2), печеночный ацинус (3). ПТ — печеночная триада, СК — синусоидные капилляры, ЦВ — центральная вена. Пунктиром показаны зоны печеночного ацинуса. Объяснение в тексте.

2. Печеночный ацинус — охватывает эллипсоидный или ромбовидный участок двух смежных «классических» долек между центральными венами, соответствующий зоне васкуляризации одного вокруг-долькового сосуда. Ток крови в ацинусе совершается от центра к периферии, а желчи — от периферии к центру. В зависимости от расположения по отношению к питающему сосуду в ацинусе выделяют три зоны, различающиеся метаболической активностью гепатоцитов. Представление об ацинусе наилучшим образом объясняет зональные различия гепатоцнтов, оно также оказалось полезным для понимания ряда вопросов регенерации и патологии печени.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

Желчный пузырь представляет собой тонкостенный мешотчатый орган объемом 30-70 мл. накапливающий и концентрирующий (примерно в 10 раз)

желчь в непищеварительную фазу и выделяющий ее в двенадцатиперстную кишку во время пищеварения.

Стенка желчного пузыря образована тремя оболочками (рис. 5-22):

слизистой, волокнисто-мышечной и серозной (адвентициальной).

Рис. 5-22. Стенка желчного пузыря. СЛО — слизистая оболочка: Э — эпителий, ПКК — призматические каемчатые клетки, БК — базальные клетки, НВ — нервное волокно, СП — собственная пластинка, Д – дивертикулы. ВМО — волокнистомышечная оболочка: ГМК — гладкомышечные клетки, СТ — соединительная ткань, CEO — серозная оболочка, КС — кровеносные сосуды.

1. Слизистая оболочка — состоит из эпителия и собственной пластинки. В

пустом пузыре она равномерно собрана в многочисленные складки, которые уплощаются в растянутом органе.

а) эпителий — однослойный призматический каемчатый с овальным ядром,

смещенным в базальную часть клетки, и крупным ядрышком. Цитоплазма содержит умеренно развитые органеллы и секреторные гранулы у апикального полюса. Секреторный продукт (особая слизь) выводится на поверхность эпителия, защищая ее от желчных солей. Латеральная поверхность клеток содержит комплексы соединений

иобразует многочисленные выросты, обращенные в расширенные межклеточные пространства. Апикальная поверхность покрыта

многочисленными короткими микроворсинками. Процесс концентрации желчи связан с деятельностью натриевых насосов в плазмолемме клеток. Ионы Nа+ и С1- активно переносятся из цитоплазмы клеток в латеральные межклеточные пространства, что создает осмотический градиент между этими пространствами

ипросветом пузыря. Вода устремляется в межклеточные пространства и всасывается в обширную капиллярную сеть собственной пластинки слизистой оболочки.

Помимо призматических клеток, в эпителии желчного пузыря описаны мелкие базальные клетки, лежащие на базальной мембране, с длинным отростком, проникающим между призматическими клетками, и плотными секреторными гранулами в базальной части вблизи контакта с безмиелиновым нервным волокном. Роль базальных клеток неясна; предположительно, они относятся к ДЭС.

б) собственная пластинка — образована рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством сосудов и нервов. Содержит углубления покровного эпителия — дивертикулы или инвагинации (Рокитанского-Ашоффа), которые могут проникать в волокнисто-мышечную оболочку. В шейке пузыря в ней находятся концевые отделы слизистых желез.

2.Волокнисто-мышечная оболочка образовала пучками гладкомышечных клеток, образующими два нечетко разграниченных слоя и чередующимися с соединительной тканью, содержащей эластические волокна. Сокращения мышечной ткани этой оболочки вызываются действием холецистокинина, который выделяется 1-клетками тонкой кишки в ответ на попадание в нее пищи, богатой жирами.

3.Серозная оболочка покрывает большую часть поверхности желчного пузыря, замещаясь адвентициальной в области его прикрепления к печени.

В желчном пузыре вследствие высокой концентрации компонентов желчи, в особенности, при нарушении их баланса может произойти их кристаллизация с формированием желчных камней (обнаруживаются у 10-30% людей).