Перфорация желчного пузыря операция

На сегодня удаление желчного пузыря остается основным методом лечения холецистита и желчнокаменной болезни. Операция проводится несколькими способами и имеет различия по оперативному доступу к пораженному органу. «Золотым стандартом» признана лапароскопическая холецистэктомия, выполняемая с помощью специального оборудования. При наличии противопоказаний резекция осуществляется традиционно (через большой разрез в брюшной стенке) или с использованием минидоступа.

Что такое холецистэктомия

Пузырь служит хранилищем для желчи, которая выводит из организма излишки холестерина, токсины и билирубин. Он является важнейшей составляющей в пищеварительной цепочке. От слаженности работы желчного зависит качество расщепления и всасывания питательных веществ.

Нарушение функциональности полостного органа приводит к развитию патологических процессов. На определенном этапе помогает прием медикаментов и диетическое питание. Но в большинстве случаев требуется незамедлительное применение радикальных мер по удалению полостного органа.

Операция называется холецистэктомией и назначается, как планово, так и по экстренным показаниям. Предпочтительнее плановое проведение с предоперационной подготовкой пациента. Но существуют ситуации, при которых даже незначительное промедление грозит развитием тяжелых осложнений.

Почему проводится операция

Для лечения камней в органе используются различные методы. Это диета, литолитическая терапия или экстракорпоральное дробление камней ультразвуком. Каждый из них имеет свои недостатки и не является гарантией излечения.

Лекарственные средства для растворения камней токсичны, требуют длительного применения и плохо переносятся большинством пациентов. Экстракорпоральная литотрипсия разбивает крупные конкременты на мелкие фрагменты, но существует опасность перекрытия желчного протока крупным камнем и появления механической желтухи, а также других осложнений.

Эвакуация конкрементов из желчного не исключает повторного образования камней. Это означает, что после консервативного лечения сохраняются патологические изменения в органе и наличием факторов, которые ранее способствовали камнеобразованию.

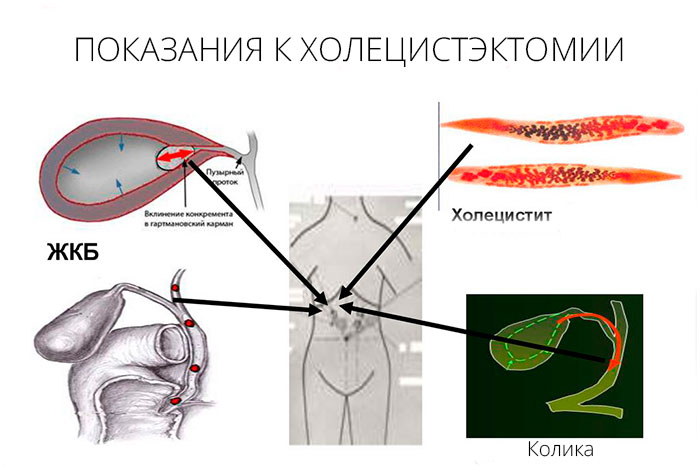

Показания к проведению

Операция по удалению желчного пузыря требуется, если орган перестает функционировать и становится источником патологических процессов. Врач может назначить лапароскопическую или открытую холецистэктомию, если у больного:

- наличие камней в главном пузырном протоке;

- острый холецистит;

- обтурация (перекрытие) желчевыводящих путей;

- приступы печеночной колики;

- желчнокаменная болезнь с незначительными проявлениями или отсутствием признаков заболевания;

- отложение солей кальция в тканях желчного пузыря;

- холестероз – насыщение стенок органа холестерином на фоне ЖКБ;

- формирование полипов на слизистой органа;

- появление вторичного (желчного) панкреатита;

- новообразования различного генеза.

Все эти патологии представляют опасность для жизни пациента. Если операция холецистэктомия была проведена вовремя, это способствует выздоровлению больного и предупреждает развитие таких серьезных осложнений, как:

- абсцесс;

- механическая желтуха;

- воспаление желчных путей;

- нарушение моторики 12-перстной кишки (дуоденостаз);

- почечная и печеночная недостаточность.

При развитии гангренозного холецистита, появлении сквозного дефекта в стенке желчного пузыря (перфорации), это значит, что требуется срочное проведение операции.

Противопоказания

В каких случаях не проводится холецистэктомия:

- сердечная и дыхательная недостаточность в стадии декомпенсации;

- деструкция желчного пузыря;

- тяжелые хронические заболевания;

- низкие показатели свертываемости крови;

- онкология;

- острые инфекционные патологии;

- обширный перитонит;

- скопление лимфоидной жидкости или крови в передней брюшной стенке;

- 1 и 3 триместр беременности;

- врожденные дефекты желчного пузыря;

- выраженное воспаление в области шейки ЖП.

При появлении показаний к холецистэктомии у пожилых пациентов, лапароскопия или лапаротомия проводится независимо от возраста.

Операцию могут отменить из-за риска послеоперационных осложнений при наличии:

- сопутствующих соматических болезней;

- блокирование пузырного протока;

- гной в полости пузыря;

- наличие ранее проведенных операций в брюшной полости.

Операция по удалению желчного пузыря откладывается, если:

- человеку более 70 лет и он страдает хроническим заболеванием, протекающее в тяжелой форме;

- холангит – воспалительные процессы в желчных протоках;

- образование множества спаек в брюшной полости;

- механическая желтуха;

- цирроз;

- склероатрофический желчный пузырь;

- язвенное поражение стенок двенадцатиперстной кишки;

- ожирение 3-4 стадии;

- хронический панкреатит на фоне разрастания опухолевой ткани.

Острый холецистит в первые трое суток лечится лапароскопической холецистэктомией, если время упущено, значит, операция противопоказана.

Типы оперативного вмешательства

В зависимости от показаний, операция может проводиться разными способами. В хирургии существует классификация, в основе которой лежит способ доступа к поврежденному органу в ходе операции.

Виды холецистэктомии и их описание:

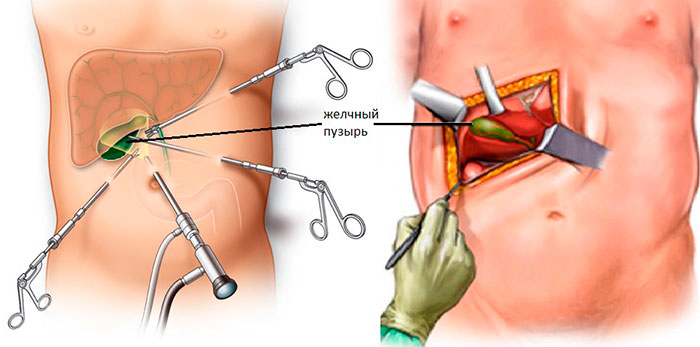

- Лапаротомия – иссечение желчного открытым способом. Для этого делают большой разрез (15-20 см) на передней стенке живота.

- Лапароскопия – операция проводится через 3 аккуратных минипрокола с помощью эндоскопического оборудования.

- Холецистэктомия минидоступом – миниинвазивная манипуляция с незначительным травмированием тканей. Для резекции достаточно вертикального разреза 3-7 в области правого подреберья.

Какой тип операции применим в конкретном случае, определяет врач после получения результатов полного обследования пациента. Если противопоказаний нет, предпочтение отдается лапароскопической холецистэктомии, у нее самые лучшие характеристики.

Подготовка к операции

Плановое хирургическое лечение предполагает проведение предоперационной диагностики. Это позволяет провести оценку общего функционального состояния, наличие инфекции, аллергии, воспаления и других противопоказаний. Успех оперативного вмешательства много значит от качества подготовки.

Перечень методов обследования перед резекцией желчного пузыря:

- общее и биохимическое исследование крови и мочи;

- реакция на RW;

- анализ на наличие гепатита В и С;

- гемостазиограмма;

- описание электрокардиограммы;

- определение группы крови и резус-фактора;

- УЗИ билиарной системы и органов брюшной полости;

- флюорография;

- ФГС или колоноскопия (по показаниям).

Дополнительно может понадобиться консультация кардиолога, аллерголога, гастроэнтеролога и эндокринолога. Подробная диагностика поможет определить оптимальный вид наркоза и предположить реакцию организма на ЛХЭ операцию.

За 3 суток до плановой холецистэктомии рекомендуется перейти на щадящее питание, желательно не есть овощи, фрукты, хлебобулочные изделия. Накануне вечером можно поужинать йогуртом, кефиром или кашей, а также провести очищение кишечника с помощью клизмы. За 8 часов до оперативного вмешательства есть и пить запрещено.

Полостная холецистэктомия

Лапаротомия – это хирургическая манипуляция, которая проводится через обширное трепанационное окно. Проводится после неудачно проведенной лапароскопии или по специальным показаниям:

- воспаление брюшины (перитонит);

- гангренозный холецистит;

- рак или малигнизация доброкачественных образований;

- наличие большого количества камней (более 2/3 объема);

- абсцесс;

- водянка живота (скопление лимфоидной ткани);

- травмы пузыря.

Лапаротомия может стать продолжением ЛХЭ, если:

- поврежден печеночный проток;

- началось внутреннее кровотечение;

- образовались свищи.

В момент установки от вводимых троакаров могут повредиться внутренние органы, что также исправляется с помощью открытой операции.

Этапы лапаротомии

Техника хирургического вмешательства в открытом доступе включает следующие действия:

- Выполняется разрез (15-30 см) посреди живота или под правым ребром.

- Желчный пузырь освобождается от окружающих его жировых тканей.

- Перекрываются кровеносные сосуды и желчевыводящие протоки.

- Пузырь отсекают от печени и удаляют.

- Ложе в месте удаленного органа ушивается саморассасывающейся хирургической нитью или прижигается хирургическим лазером.

- Операционная рана постепенно ушивается по слоям.

Открытая (полостная) холецистэктомия проводится под общей анестезией и может продолжаться до 2 часов. К данной технике прибегают редко из-за обширной травматизации тканей живота, большого косметического дефекта в месте разреза и риска спаечного процесса. Дополнительным минусом является длительное восстановление.

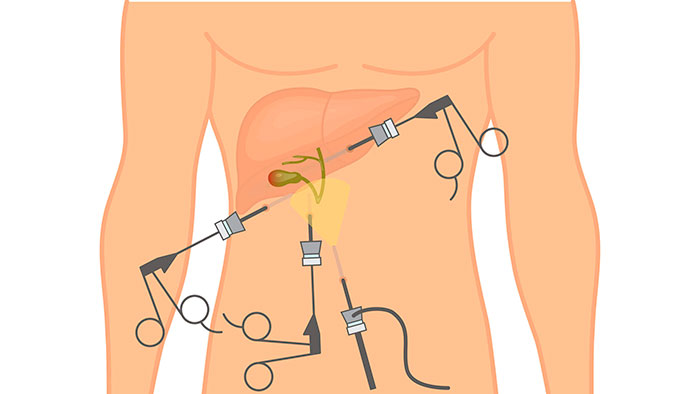

Лапароскопическая операция

К самому распространенному методу хирургического лечения относят эндоскопическую холецистэктомию. Это малоинвазивная процедура удаления желчного пузыря с минимальным повреждением передней стенки живота.

Пораженный орган извлекается через один из 3-4 разрезов, размер которых не превышает 10 мм. Впоследствии места проколов срастаются с формированием едва заметных рубчиков. Длительность хирургического вмешательства лапароскопически варьируется в пределах 30-90 минут и зависит от веса больного, продолжительности наркоза и наличии камней в протоках.

Преимущества и недостатки

Плюсы в видеолапароскопической эндоскопии:

- лапароскоп позволяет хорошо «видеть» место операции;

- отсутствие боли в послеоперационный период;

- наименьшая травматичность в сравнении с другими техниками;

- короткий срок пребывания в стационаре (1-4 дня);

- низкий риск формирования спаек и грыжевых образований;

- быстрое восстановление трудоспособности.

Как и любой другой медицинской манипуляции, минусы у эндоскопической операции тоже есть:

- вероятность присоединения инфекции;

- кровотечение;

- нарушение целостности внутренних органов медицинскими инструментами;

- отсутствие возможности удаление камней из протоков.

Если во время операции выявляется осложнение (инфильтрат, спайки), лечение продолжают через широкий доступ с выполнением традиционной техники.

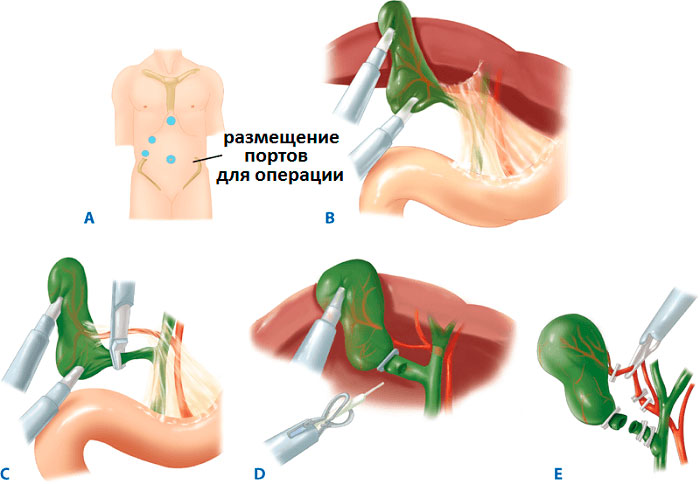

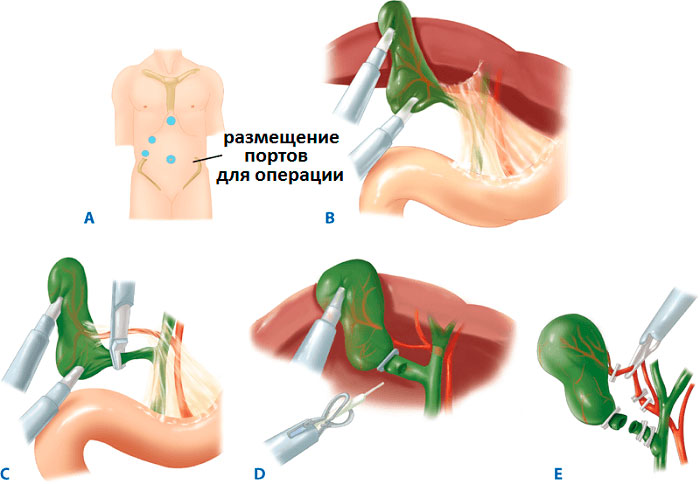

Ход операции

Хирургическое лечение проводится в стерильных условиях под общим наркозом. Описание этапов ЛХЭ:

- В рамках подготовки в желудок устанавливают зонд, в мочевой пузырь – катетер. Для профилактики образования тромбов, на ноги надевают противоэмболические чулки.

- В полость живота через прокол ниже пупка нагнетается окись азот или углекислый газ, чтобы улучшить доступ хирургам за счет поднятия живота.

- В 3-4 точках вводятся троакары с микроинструментами на конце. Процедура проводится под мониторингом с помощью лапароскопа.

- Пузырь отодвигается от тканей, печеночный проток и артерия пережимаются скобами.

- Орган иссекается и извлекается через пупочный разрез. Поврежденные участки тканей удаляются, сосуды купируются.

- Осуществляется промывка полостей раствором с антисептиком.

- Инструменты удаляются, на разрезы накладывают швы.

На всех этапах операции манипуляции контролируются визуализацией происходящего на экране монитора за счет микроскопической камеры, которая передает изображение, находясь в животе.

Операционные риски

Вероятность осложнений в ходе операции по поводу холецистэктомии ничтожно мала. По статистике, ситуации зафиксированы у 1 из 100 оперируемых. Иногда наблюдаются случаи травмирования троакарами внутренних органов. Но причиной чаще всего служат аномалии расположения органов. В редких случаях есть риск развития внутреннего кровотечения или нарушения целостности протока желчного пузыря.

Послеоперационный период

Непосредственно после операции, в первые 4 часа, необходимо соблюдение постельного режима. После лапароскопии вставать и начинать ходить рекомендуется уже через 6-8 часов. Пациент может жаловаться на тянущие болезненные ощущения в месте введения инструментов. Сильный болевой синдром отсутствует.

В большинстве случаев срок восстановления занимает не более 7-14 дней. В течение этого периода важно соблюдать режим двигательной активности – 1-2 месяца избегать тяжелых физических нагрузок, что способствует:

- предупреждению застойных явлений в легких;

- нормализации работы кишечника;

- уменьшения риска появления спаек.

При появлении болей, диспепсических расстройств, врач назначает лекарственные препараты, устраняющие негативную симптоматику.

Диета

После операции лапароскопической или открытой холецистэктомии у взрослых большое значение имеет правильное питание. После удаления желчного пузыря желчь небольшими порциями поступает в 12-перстную кишку напрямую. Поэтому следует избегать еды с большим содержанием жиров.

В первый день можно пить только воду, на 2 день – обезжиренный кефир и чай. В дальнейшем рацион составляют с учетом разрешенных продуктов:

| Разрешено | Запрещено |

|

|

| Каша из риса, овсянки, гречки на молоке. Крупа обязательно должна быть хорошо проварена. | Пшенная, перловая, кукурузная крупа |

| Жирное мясо: свинина, баранина |

| Вермишель мелкого размера, картофельное пюре | Консервы копченые блюда |

| Жареная, соленая рыба |

| Обезжиренный творог без сахара, кефир | Острый сыр, молочные продукты с высокой жирностью |

| Недавно испеченный хлеб, сдобная выпечка, изделия с кремом |

| Вареные или паровые овощи: морковь, цветная капуста, кабачки, картофель, тыква | Чеснок, щавель, капуста белокочанная, огурцы, репа, шпинат, грибы |

|

|

Режим питания после лапароскопической холецистэктомии должен быть дробным (5-6 раз в день), а еда теплой. Жидкость должна поступать в организм в достаточном количестве – не менее 2 л в сутки.

Возможные осложнения

У большинства пациентов резекция органа проходит успешно. Негативные последствия проявляются у 2 из 10 взрослых пациентов. Чаще осложнения наблюдаются у пожилых больных или при деструктивных видах патологии.

После удаления органа происходят изменения, которые могут послужить толчком к развитию вторичных патологий:

- меняется состав желчного секрета;

- нарушается процесс поступления желчи в 12-перстную кишку;

- нарушение процесса переваривания пищи;

- избыточное газообразование в кишечнике;

- нарушение перистальтики;

- расширяются печеночные протоки.

Такие явления способствуют появлению осложнений, которые могут возникнуть на разных этапах реабилитации после холецистэктомии. Перечень возможных последствий:

- гастродуоденальный рефлюкс;

- дуоденит;

- послеоперационная грыжа;

- нарушение баланса микрофлоры в кишечнике;

- формирование спаек;

- рубцы, уменьшающие просвет желчных протоков;

- воспаление тонкой или толстой кишки;

- гастрит;

- диарея;

- кишечные колики.

Осложнения могут проявиться после лапароскопической холецистэктомии, что является показанием для изменения тактики лечения.

Тревожные симптомы:

- выраженные абдоминальные боли;

- повышение температуры;

- желтуха с характерным окрашиванием кожных покровов;

- тяжесть в правом подреберье.

Большинство пациентов после удаления поврежденного органа полностью выздоравливают. У небольшого числа могут сохраниться или усилиться признаки болезни: горечь во рту, плохое пищеварение. Такое состояние называется постхолецистэктомическим синдромом и встречается у взрослых:

- с хроническим воспалением слизистой желудка;

- язвенным поражением;

- грыжей пищевода;

- колитом с хроническим течением.

Профилактикой синдрома является лечение сопутствующих патологий перед операцией.

Заключение

Прогноз наиболее благоприятный, если операция будет проводиться без разрезов. Для этого желательно не запускать патологию и оперироваться в плановом порядке. Когда лапароскопическая холецистэктомия проведена с соблюдением всех норм, больной выздоравливает и чувствует себя хорошо. Неприятные ощущения не возникнут, если придерживаться правил диетического питания и соблюдать рекомендации врача.

Видео

Посмотрите видео о жизни после удаления желчного пузыря.

Также:

Перфорация стенки желчного пузыря; Прободной холецистит;Gallbladder perforation; GBP.

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Категории МКБ:

Прободение желчного пузыря (K82.2)

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID

Общая информация

Краткое описание

Прободной холецистит развивается у пациентов с его гангренозной формой либо за счет пролежня стенки пузыря желчным камнем при калькулезном холецистите. В первом случае прободение возникает чаще всего в области дна желчного пузыря, во втором — в области шейки.

Яркая клиническая картина заболевания наблюдается при прободении желчного пузыря в свободную брюшную полость, что ведет к разлитию гнойной пузырной желчи по всем ее отделам:

· Клинически момент прободения проявляется резчайшими болями в животе и повторной рвотой.

· Больной покрывается холодным потом, кожные покровы бледнеют.

· В первые минуты отмечается урежение пульса и гипотензия.

· В последующем артериальное давление стабилизируется, пульс по мере развития перитонита резко учащается.

· При исследовании живота выявляется картина распространенного перитонита.

Перфорация желчного пузыря в свободную брюшную полость развивается в 1-3 % случаев острого холецистита.

Менее выраженная клиническая картина отмечается при прободении желчного пузыря, отграниченного воспалительным инфильтратом:

· В момент перфорации гнойная желчь поступает в подпеченочное пространство, что сопровождается усилением болей в правом подреберье

· и постепенным нарастанием симптомов гнойной интоксикации (сухой язык, тахикардия, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево).

· Симптомы раздражения брюшины могут отсутствовать.

Прободение желчного пузыря со скоплением инфицированной желчи в отграничивающем его воспалительном инфильтрате приводит к образованию подпеченочного абсцесса с развитием синдрома системной воспалительной реакции.

Классификация

Общие положения.

1. не существует всеобъемлющей классификации перфорации стенки ЖП

2. чаще всего (в 90% случаев) перфорация связана с острыми или хроническими с калькулезными или некалькулезными холециститами.

3. обычно перфорация стенки происходит в области дана ЖП или Гартмановского кармана. Это связано с наименьшим кровоснабжением дна и с локализацией камней в области шейки ЖП.

А.) По этиологии

1. Вследствие холецистита

1.1. калькулезного

1.2. некалькулезного

2. Травматическая

2.1. ятрогенная

2.2. неятрогенная

3. Другие причины

3.1. опухоли ЖП и прилежащих органов

3.2. прочие причины (аномалии, завороты и др.)

4. Идиопатический

Б.) Различают прикрытую и открытую (свободную) перфорацию стенки ЖП.

1. Перфорация может быть прикрыта поджелудочной железой или кишечником или сальником.

2. Открытая перфорация желчного пузыря по Niemeier классифицируется в зависимости от развивающихся осложнений следующим образом.

Тип 1 (острый) с развитием разлитого желчного перитонита;

тип 2 (подострый) с локализацией воспалительного экксудата и желчи в месте перфорации, с перихолецистическим абсцессом, с локализованным (местным) перитонитом;

Тип 3 (хронический) включает в себя формирование внутреннего (c ДПК, с тонкой кишкой, с ободочной кишкой) или внешнего свищей.

Недавние исследования показали преобладание перфораций второго типа по сравнению с другими.

Этиология и патогенез

В большинстве случаев к развитию перфорации стенки ЖП приводят локальные деструктивные её изменения, возникающие вследствие острого холецистита, ассоциированного с ЖКБ (эмпиема ЖП, гангренозная форма острого холецистита, эмфизематозная форма острого холецистита). Острый некалькулезный холецистит значительно реже приводит к прободению ЖП.

Хронический холецистит с большими желчными камнями также может приводить к перфорации стенки ЖП, вследствие пролежня.

Описаны случаи возникновения перфорации стенки ЖП на фоне брюшного тифа, травм

Перфорация в результате окклюзии пузырного протока (чаще камнем), вызывает рост внутрипузырного давления за счет внутренней секреции. Повышение внутрипросветного давления в свою очередь препятствует венозному и лимфатическому дренажу вызывая локальную сосудистую недостаточность и приводит к некрозу и перфорации стенки желчного пузыря. При хроническом калькулезном холецистите механизмом возникновения является пролежень стенки, особенно при большом камне, лежащем на дне пузыря.

Перфорация, может развиться стремительно в сроки от 48 часов до 2 недель (с момента приступа желчной колики) при остром холецистите, и в неопределенные сроки при хроническом. Чаще всего перфорация развивается а сроки до 5 суток с момента появления первых симптомов.

Эпидемиология

Признак распространенности: Редко

Соотношение полов(м/ж): 0.65

Распространенность. Является редкой патологией. Наиболее часто связан с острым калькулезным холециститом. Случаи прободения по разным данным фиксируются в 2-10% случаев ОКХ. Медиана значений большинством хирургов оценивается на уровне 3%.

Пол. По имеющимся данным женщины страдают чаще, приблизительное соотношение 3:2, по другим данным соотношение обратное. Очевидно имеется в видк тот факт, что перфорации на фоне острого некалькулезного холецистита возникают чаще всего у мужчин, а калькулезного хронического и острого холециститов у женщин.

Средний возраст пациента около 60 лет (по некоторым данным старше 45 лет). Хотя описаны случаи острого калькулезного холецистита с перфорацией стенки ЖП у 19-летних пациентов и детей они читаются редкостью. В случае прободения ЖП другой этиологии (например травмы), возраст не играет роли, однако почти все случаи перфорации стенки ЖП связаны с ЖКБ или острым некалькулезным холециститом.

Факторы и группы риска

1. Для случаев ассоциированных с холециститом.

А.Для пациентов старшего возраста:

— Сахарный диабет;

— Тяжелая системная патология;

— Атеросклероз;

Б. Для пациентов молодого возраста:

— Иммуносупрессия любой этиологии (СПИД, прием СГКС, врожденная недостаточность иммунитета и прочее);

— Системные тяжелые инфекции.

2. Для травматической перфорации

— вмешательство на области печени и ЖП

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

лихорадка; тахикардия;боль в животе; боль в правом верхнем квадранте живота; напряжение в правой половине живота;слабость; недомогание; внезапное уменьшение боли в правом верхнем квадрате живота; тахикардия; артериальная гипотензия; симптомы раздражения брюшины.

Cимптомы, течение

Общие положения.

Клиническая картина перфорации может значительно варьироваться: от остро возникающей бурной симптоматики до единичного болевого приступа умеренной интенсивности. Это зависит от формы холецистита (острый или хронический), от места перфорации, от возраста пациента, от наличия иммуносупрессии и пр.

В клинической картине заболевания на первый план выступают симптомы выраженной системной воспалительной реакции, тогда как болевые ощущения

могут уменьшаться, что связано с гибелью нервных окончаний в жёлчном пузыре. Клинически момент прободения характеризуется резчайшими болями

в животе, повторной рвотой. Больной покрывается холодным потом, кожные покровы бледнеют, снижаются частота пульса и АД. При пальпации возникают

резкая болезненность во всех отделах живота, напряжение мышц передней брюшной стенки и определяется положительный симптом Щёткина-Блюмберга.

Прободение жёлчного пузыря при отграничении его воспалительным инфильтратом протекает с менее выраженными клиническими проявлениями, так как

инфицированная жёлчь скапливается в подпечёночном пространстве и не поступает в свободную брюшную полость. Нередко это заканчивается образованием

подпечёночного (паравезикального) абсцесса, который в свою очередь может прорваться в свободную брюшную полость. В момент перфорации усиливается

боль в правом подреберье, постепенно нарастают симптомы системной воспалительной реакции и развивается картина разлитого перитонита.

На фоне хронического холецистита с хроническими непостоянными ноющими болями, пациенты могут ощущать кратковременный болевой приступ с последующим самопроизвольным его стиханием.

Желтуха встречается редко и обусловлена сдавлением желчных протоков перивезикулярным инфильтатом или камнем.

Диагностика

Общие положения.

Признаки перфорации ЖП при ЖКБ можно разделить на прямые и косвенные: обнаружение камней за пределами желчного пузыря или визуализация разрыва стенки желчного пузыря являются прямыми признаками. Косвенные признаки включают в себя наличие абсцесса вне желчного пузыря и наличие камней в желчном пузыре вместе с утолщением стенки желчного пузыря.

Обзорная рентгенография. У пациентов с крупными рентгеноконтрастными конкрементами удается их выявить , иногда вне проекции ЖП. Выявление уровней газа и жидкости в проекции ЖП и пневмобилии является скорее исключением, чем правилом. При обзорной рентгенографии можно вявить также признаки нижнедолевой пневмонии, что существенно для дифдиагностики.

УЗИ: утолщение стенки ЖП; наличие перихолецистической жидкости; наличие жидкости в правых отделах живота;положительный сонографический симптом Мерфи. Видимый дефект стенки ЖП является единственным достоверным признаком перфорации желчного пузыря. Однако при его отсутствии даже косвенные признаки (холецистит, перихолецистит, конкременты в ЖП, индуративный хронический панкреатит и пр.) могут сыграть свою положительную диагностическую роль, особенно у лиц старше 65 лет с выраженной нейтрофилиией и локальной болезненностью.

КТ является предпочтительным методом при подозрении на прободение ЖП. Неровная стенка ЖП, спавшийся ЖП в окружении жидкости имеют характерный внешний вид, который можно увидеть в некоторых случаях перфорации по типу 1. Исследовании показали, что растяжение желчного пузыря и отек его стенок может быть ранними признаками надвигающейся перфорации. КТ имеет некоторое преимущества по чувствительности и специфичности симптомов, но в целом оба метода считаются равнозначными. При оценке КТ все признаки условно разделяют на 3 большие группы:

— изменения собственно ЖП;

— изменения в околопузырном пространстве, связанные с перихолециститом;

— изменения рядом расположенных органов.

УЗИ и КТ не могут сами по себе, вне отрыва от клиники, анамнеза и лабораторных тестов помочь в ранней диагностике, однако совокупность всех методов делает диагностику значительно точнее.

ЭКГ выполняется всем пациентам взрослого возраста, особенно с выраженной артериальной гипотензией, нарушениями ритма, признаками ИБС в анамнезе.

Лабораторная диагностика

Не существует никаких специфических тестов для лабораторной диагностики перфорации ЖП.

Принято считать, что лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ, С-реактивного белка и прочих маркеров воспаления являются достаточным подтвержднием диагноза только в совокупности с анамнезом, клиникой и методами визуализации.

В зависимости от возраста пациента, типа перфорации, наличия иммуносупрессии показатели тестов могут значительно варьироваться. Описаны единичные случаи слабой гипербилирубинемии и незначительного повышения печеночных тестов, но они свидетельствуют лишь о наличии сопутствующего холангита или другой патологии и не играют существенной роли.

Дифференциальный диагноз

Общая информация.

Дифдиагностика очень сложна. Основной вопрос возникающий пр этом имеется холецистит с или без перфорации стенки ЖП. Ответ на этот вопрос определяет методику инструментальной диагностики (использование контрастных методов исследования) и вмешательства: выбор лапароскопической или открытой (лапаротомной) холецистэктомии.

Дифференциальный диагноз следует проводить с

— острым калькулезным и некалькулезным холециститами без перфорации стенки ЖП.

— перихолциститом и подпеченочным абсцессом другой этиологии;

— панкреатитом,

— тупой травмой живота (что не исключает перфорации), опухолевыми процессами области ЖП;

— прободной язвой ДПК без выраженного кровотечения

— опухолями области ЖП.

Единственным достоверным средством дифдиагностики при подозрении на перфорацию стенки ЖП при сомнительной клинике являются КТ, МРТ и диагностическая лапароскопия.

Осложнения

желчный перитонит

печеночный абсцесс

подпеченочный абсцесс

тазовый абсцесс

пневмония

панкреатит

острая почечная недостаточность

холецистокишечный свищ

Лечение за рубежом

Пройти лечение в Корее, Израиле, Германии, США

Лечение

Общие положения.

Лечение заключается в хирургическом вмешательстве с целью холецистэктомии. Чаще всего применяется открытый доступ, лапароскопические техники по ряду причин практически не используются. В зависимости от осложнений объем вмешательства варьируется.

Эмпирическая АБТ должна быть начата до оперативного вмешательства и продолжена после него на необходимый срок.

Препараты выбора:

— ампициллин + аминогликозиды (гентамицин, тобрамицин или нетилмицин) + метронидазол;

— амоксициллин/ клавуланат, ампициллин/сульбактам, цефалоспорины III поколения (цефтриаксон, цефотаксим или цефоперазон) + метронидазол.

— амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам, цефалоспорины II-III поколения (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон или цефоперазон) + метронидазол;цефоперазон/сульбактам.

Альтернативные препараты:

— фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин или пефлоксацин) + метронидазол; цефепим + метронидазол; цефоперазон/сульбактам;

— ампициллин + аминогликозиды (гентамицин, тобрамицин или нетилмицин) + метронидазол; цефепим + метронидазол; фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин или пефлоксацин) + метронидазол.

Прогноз

Прогноз зависит от многих факторов (состояние организма, возраст, тип прободения, сопутствующая патология, сроки поступления и пр.).

Летальность оценивается в целом как 12-16%. По некоторым данным до 27% (для отдельных групп пациентов, для отдельных регионов). Считается, что задержка оперативного вмешательства на 48-72 часа приводит к 4 кратному возрастанию летальности.

Госпитализация

В экстренном порядке в отделение хирургии.

Профилактика

Лечение основного заболевания. Своевременная холицистэктомия.

Информация

Информация

1.JPMA 2010 March, 2010 «Gall bladder perforation: A rare complication of Acute Cholecystitis» Saad Akhtar Khan Gulfam, Abdul Wahid Anwer, Zeeshan Arshad, Khalid Hameed, Mustafa Shoaib

2. World J Gastroenterol 2006 December 28; 12(48): 7832-7836

Diagnosis and treatment of gallbladder perforation

Hayrullah Derici, Cemal Kara, Ali Dogan Bozdag, Okay Nazli, Tugrul Tansug, Esra Akca

3. Gut, 1991,32,956-958

Acute gall bladder perforation — a dilemma in early

diagnosis

C L Ong, T H Wong, A Rauff

4. «Acute gallbladder perforation with gallstones spillage in a cirrhotic patient». Costanza Chiapponi, Stephan Wirth and Matthias Siebeck / World Journal of Emergency Surgery 2010, 5:11

Внимание!

Если вы не являетесь медицинским специалистом:

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,