Печень желчный пузырь у кошек

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà www.merckmanuals.com

Ïå÷åíü èñïîëíÿåò â îðãàíèçìå êîøêè íåñêîëüêî ôóíêöèé. Îíà îáëàäàåò áîëüøèì çàïàñîì ïðî÷íîñòè, ñïîñîáíà ê ðåãåíåðàöèè, èìååò ôóíêöèîíàëüíûå ðåçåðâû, ÷òî îáåñïå÷èâàåò å¸ îïðåäåë¸ííóþ çàùèòó îò íåîáðàòèìûõ ïîâðåæäåíèé. Îäíàêî, ïå÷åíü ïîäâåðæåíà çàáîëåâàíèÿì, ñâÿçàííûì ñ å¸ ðîëüþ â ìåòàáîëèçìå — äåòîêñèêàöèè è õðàíåíèþ ðàçëè÷íûõ òîêñè÷íûõ ñîåäèíåíèé.

Ñèìïòîìû áîëåçíåé ïå÷åíè ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè. Ñðåäè íèõ — ïîòåðÿ àïïåòèòà, òîøíîòà, ÿçâû æåëóäêà, äèàðåÿ, ëèõîðàäêà, ïðîáëåìû ñî ñâ¸ðòûâàåìîñòüþ êðîâè, æåëòóõà, âçäóòèå æèâîòà, ÷ðåçìåðíûå ìî÷åâûäåëåíèå, æàæäà, èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ ïå÷åíè, ïîòåðÿ âåñà, à èíîãäà æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå êðîâîòå÷åíèÿ.

Ïå÷åíî÷íàÿ ýíöåôàëîïàòèÿ — íåâðîëîãè÷åñêèé ñèíäðîì, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ ïðè ìíîãèõ çàáîëåâàíèÿõ ïå÷åíè. Ñèìïòîìû ïå÷åíî÷íîé ýíöåôàëîïàòèè ó êîøåê âêëþ÷àþò â ñåáÿ ãîëîâîêðóæåíèå, áåñöåëüíûå ïåðåìåùåíèÿ, ñëàáîñòü, íàðóøåíèå êîîðäèíàöèè, ñëåïîòó, ÷ðåçìåðíîå ñëþíîòå÷åíèå, àãðåññèþ, äåìåíöèþ, ñóäîðîãè.

Àñöèò — çàáîëåâàíèå, ïðè êîòîðîì â áðþøíîé ïîëîñòè êîøêè ñêàïëèâàåòñÿ æèäêîñòü. Ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïå÷åíè ê àñöèòó ïðèâîäèò ñî÷åòàíèå âûñîêîãî êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ â ïå÷åíè è ðàññòðîéñòâî ñîëåâîãî è âîäíîãî îáìåíà. Îò¸ê ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ äèóðåòèêîâ (ëåêàðñòâ, ñíèæàþùèõ êîëè÷åñòâî âîäû, âûâîäèìîé ñ ìî÷îé), îòñîñó æèäêîñòè ÷åðåç ñïåöèàëüíóþ èãëó, êîìáèíàöèåé ýòèõ ìåòîäîâ.

Ïå÷åíî÷íûé ëèïèäîç ó êîøåê.

Ïå÷åíî÷íûé ëèïèäîç îòíîñèòñÿ ê ðàñïðîñòðàí¸ííûì ó êîøåê çàáîëåâàíèÿì ïå÷åíè. Èçáûòî÷íîå íàêîïëåíèå æèðà (òðèãëèöåðèäîâ) â ïå÷åíè âûçûâàåò ïå÷¸íî÷íóþ íåäîñòàòî÷íîñòü. Ïðè÷èíà ïîêà íåèçâåñòíà, íî âûÿâëåíà ñâÿçü áîëåçíè ñ ïåðèîäîì ïëîõîãî àïïåòèòà (îò íåñêîëüêèõ äíåé äî íåñêîëüêèõ íåäåëü), îñîáåííî ó êîøåê ñ îæèðåíèåì. Ñðåäè ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ ïîòåðþ àïïåòèòà — èçìåíåíèå äèåòû (âåäóùåå ê ñíèæåíèþ âåñà) èëè äðóãèå ñòðåññîâûå ñîáûòèÿ, òàêèå êàê ïåðååçäû, ïóòåøåñòâèÿ, ãèáåëü äðóãèõ æèâîòíûõ èëè ñìåíà õîçÿèíà. Ïå÷åíî÷íûé ëèïèäîç áûâàåò ñâÿçàí ñ áîëåçíÿìè îáìåíà âåùåñòâ (íàïðèìåð, ñàõàðíûé äèàáåò) èëè ñ íàðóøåíèÿìè ïèùåâàðåíèÿ, âûçûâàþùèìè ïîòåðþ àïïåòèòà.

Ñèìïòîìû ïå÷åíî÷íîãî ëèïèäîçà ó êîøåê ïðîÿâëÿþòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ, âêëþ÷àÿ â ñåáÿ ñèëüíîå ïîõóäåíèå (ñâûøå 30 — 40% âåñà) èç-çà ïîòåðè àïïåòèòà, ðâîòó, âÿëîñòü, äèàðåþ. Îáû÷íî íàáëþäàþòñÿ ïðèçíàêè ïå÷åíî÷íîé ýíöåôàëîïàòèè, ðåäêî êðîâîòå÷åíèÿ (÷àùå íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ áîëåçíè). ×àñòî íàáëþäàþòñÿ ïîæåëòåíèå èëè áëåäíîñòü ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê, ÷ðåçìåðíîå ñëþíîòå÷åíèå, óâåëè÷åííàÿ ïå÷åíü, óõóäøåíèå îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ïðè ñîõðàíåíèè æèðà â áðþøíîé ïîëîñòè.

Ëå÷åíèå ïå÷åíî÷íîãî ëèïèäîçà ó êîøåê, â îñíîâíîì, ïîääåðæèâàþùåå, ïîêà íå áóäåò íàéäåíî ïåðâè÷íîå çàáîëåâàíèå. Äëÿ óñòðàíåíèÿ îáåçâîæèâàíèÿ êîøêàì ââîäÿò æèäêîñòü. Âàæíî, êàê ìîæíî áûñòðåå âîññòàíîâèòü ðåæèì ïèòàíèÿ, ïîýòîìó èíîãäà âåòåðèíàðû ïðîïèñûâàþò ñòèìóëÿòîðû àïïåòèòà. Îäíàêî, ÷àùå òðåáóåòñÿ óñòàíîâêà òðóáî÷êè äëÿ ïèòàíèÿ. Êîãäà êîøêà ñìîæåò åñòü, íàçíà÷àåòñÿ ñáàëàíñèðîâàííàÿ áîãàòàÿ áåëêîì, êàëîðèéíàÿ äèåòà.  òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íàáëþäàþòñÿ ïðèçíàêè ïå÷åíî÷íîé ýíöåôàëîïàòèè, äèåòà äîëæíà áûòü, íàïðîòèâ, íèçêîïðîòåèíîâîé.  ïåðâîå âðåìÿ êîøêó êîðìÿò ÷àñòî, íî ìàëûìè äîçàìè. Åñëè çàáîëåâàíèå âûÿâëåíî âîâðåìÿ è ëå÷åíèå íà÷àòî áåç ïðîìåäëåíèÿ, à ïåðâè÷íîå çàáîëåâàíèå óäàëîñü âûÿâèòü (è îíî èçëå÷èìî) — ïðîãíîç âûçäîðîâëåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ õîðîøèì.

Âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè ó êîøåê.

Âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè — âòîðûå ïî ÷àñòîòå èç âñòðå÷àþùèõñÿ ó êîøåê. ×àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ äâà çàáîëåâàíèÿ — Õîëàíãèîãåïàòèò (îñòðûé è õðîíè÷åñêèé) è Ëèìôîöèòàðíûé ïîðòàëüíûé ãåïàòèò.

Õîëàíãèîãåïàòèò ó êîøåê.

Õîëàíãèîãåïàòèò — ýòî âîñïàëåíèå æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé (ïðîòîêîâ, ñîåäèí¸ííûõ ñ æåë÷íûì ïóçûð¸ì) ïðîõîäÿùèõ â ïå÷åíü êîøêè. Ïðè õîëàíãèîãåïàòèòå êîøêè ìîãóò ñòðàäàòü îò äðóãèõ ðàññòðîéñòâ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû, òàêèõ êàê âîñïàëåíèå êèøå÷íèêà èëè ïàíêðåàòèò.

Îñòðûé (êðàòêîâðåìåííûé) õîëàíãèîãåïàòèò ÷àñòî ñâÿçàí ñ áàêòåðèàëüíîé, ãðèáêîâîé èëè ïðîòîçîàëüíîé èíôåêöèåé, ðåæå çàðàæåíèåì ïå÷åíè òðåìàòîäàìè. Ñèìïòîìû, êàê ïðàâèëî, ïîÿâëÿþòñÿ íà êîðîòêèé ñðîê. Îíè âêëþ÷àþò â ñåáÿ ëèõîðàäêó, óâåëè÷åíèå ïå÷åíè, áîëè â æèâîòå, æåëòóõó, âÿëîñòü, ðâîòó, ïëîõîé àïïåòèò, ïîòåðþ âåñà. Ëå÷åíèå ñîñòîèò âî ââåäåíèè æèäêîñòåé äëÿ óñòðàíåíèÿ îáåçâîæèâàíèÿ è äëèòåëüíûé êóðñ ïðè¸ìà àíòèáèîòèêîâ (îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ), ÷òîáû âûëå÷èòü èíôåêöèþ. Ïðè íàëè÷èè íåïðîõîäèìîñòè ìåæäó ïå÷åíüþ è æåë÷íûì ïóçûð¸ì, äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíûõ ôóíêöèé òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèè.

Õðîíè÷åñêèé (äîëãîâðåìåííûé) õîëàíãèîãåïàòèò ìîæåò áûòü ðàçíîâèäíîñòüþ îñòðîãî õîëàíãèîãåïàòèòà, èììóíîîïîñðåäîâàííûì çàáîëåâàíèåì, à òàêæå áîëåçíüþ, âûçâàííîé íåêîòîðûìè òÿæ¸ëûìè èíôåêöèÿìè — êîøà÷üèì èíôåêöèîííûì ïåðèòîíèòîì, ëåéêåìèåé, òîêñîïëàçìîçîì èëè òðåìàòîäàìè. Õðîíè÷åñêèé õîëàíãèîãåïàòèò ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ ñðåäè Ïåðñèäñêèõ êîøåê, ÷åì äðóãèõ ïîðîä. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûì ñèìïòîìîì ÿâëÿþòñÿ âçäóòèå æèâîòà, æåëòóõà, à òàêæå âîñïàëåíèå ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ. Äðóãèå ïðèçíàêè ñîâïàäàþò ñ ñèìïòîìàìè îñòðîãî õîëàíãèîãåïàòèòà. Çàáîëåâàíèå ìîæåò ïðîãðåññèðîâàòü äî öèððîçà ïå÷åíè (êîíå÷íàÿ ñòàäèÿ çàáîëåâàíèÿ). Ëå÷åíèå ïðîâîäèòñÿ âëèâàíèåì ïèòàòåëüíûõ æèäêîñòåé, àíòèáèîòèêàìè è äðóãèìè ìåäèêàìåíòàìè ïî íàçíà÷åíèþ âåòåðèíàðà. ×àñòî íàçíà÷àåòñÿ ëå÷åíèå êîðòèêîñòåðîèäíûìè ïðåïàðàòàìè, ÷òîáû óñòðàíèòü èììóííóþ ÷àñòü çàáîëåâàíèÿ. Íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ìíîãèå êîøêè õîðîøî ðåàãèðóþò íà ëå÷åíèå, ó äðóãèõ íàáëþäàþòñÿ ðåöèäèâû, íåêîòîðûì ëå÷åíèå, ê ñîæàëåíèþ, íå ïîìîãàåò — îíè ãèáíóò.

Ëèìôîöèòàðíûé ïîðòàëüíûé ãåïàòèò ó êîøåê.

Ëèìôîöèòàðíûé ïîðòàëüíûé ãåïàòèò — ýòî âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå ïå÷åíè, íå ñâÿçàííîå ñ õîëàíãèîãåïàòèòîì. Ïðè÷èíû áîëåçíè íåÿñíû, íî, âåðîÿòíî, ñâÿçàíû ñ íàðóøåíèåì èììóííûõ ôóíêöèé îðãàíèçìà. Áîëåçíü ÷àùå íàáëþäàåòñÿ ó êîøåê, ñòðàäàþùèõ îò ãèïåðòèðåîèäèçìà. Ñèìïòîìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïîòåðþ àïïåòèòà, ïîõóäåíèå, ÷àñòóþ ðâîòó, äèàðåþ, âÿëîñòü è ëèõîðàäêó. Ó ïðèìåðíî ïîëîâèíû æèâîòíûõ ïðè ëèìôîöèòàðíîì ïîðòàëüíîì ãåïàòèòå óâåëè÷èâàåòñÿ ïå÷åíü. Ëå÷åíèå, ïðîâîäèìîå àíòèáèîòèêàìè è èììóíîïîäàâëÿþùèìè ñðåäñòâàì, ïðîõîäèò ñ ïåðåìåííûì óñïåõîì, ïîýòîìó âåòåðèíàð êîððåêòèðóåò ëå÷åíèå ñ ó÷¸òîì ñàìîé àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè êîøêè.

Âîçäåéñòâèå îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ íà ïå÷åíü êîøêè.

Òàê êàê ïå÷åíü ó÷àñòâóåò â ìåòàáîëèçìå ëåêàðñòâ, íåêîòîðûå ïðåïàðàòû ìîãóò âûçûâàòü ó êîøåê äèñôóíêöèè ïå÷åíè. Ñïåöèôè÷åñêèå ïðèçíàêè è ýôôåêòû ñâÿçàíû ñ êîíêðåòíûìè ìåäèêàìåíòàìè è èõ äîçàìè. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âåòåðèíàð ïðè íàçíà÷åíèè ëå÷åíèÿ äîëæåí ó÷èòûâàòü ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü ëåêàðñòâà äëÿ ïå÷åíè. Íåîáõîäèìî íàáëþäàòü çà êîøêîé äëÿ âûÿâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðèçíàêîâ ñíèæåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ ôóíêöèé ïå÷åíè. Ñðåäè âåùåñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ äëÿ ïå÷åíè òîêñè÷íûìè — òÿæ¸ëûå ìåòàëëû, íåêîòîðûå ãåðáèöèäû, ôóíãèöèäû, èíñåêòèöèäû, ÿäû äëÿ ãðûçóíîâ, àôëàòîêñèíû (âûðàáàòûâàåìûå ãðèáêàìè), íåêîòîðûå ãðèáû è ñèíå-çåëåíûõ âîäîðîñëè.

Åñëè êîøêà ñëó÷àéíî ïîëó÷èëà ïîâûøåííóþ äîçó ëåêàðñòâà èëè ïëîõî ðåàãèðóåò íà ïðåäïèñàííóþ äîçó, èëè ïðîãëîòèëà ÿäîâèòûå âåùåñòâà — íåîáõîäèìî íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âåòåðèíàð ïðåäïðèìåò äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå àáñîðáöèè îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ.  çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè ó êîøêè âûçûâàþò ðâîòó, ïðèìåíÿþò àêòèâèðîâàííûé óãîëü, ïðîìûâàþò æåëóäîê, èëè íàçíà÷àþò ñîîòâåòñòâóþùåå ïðîòèâîÿäèå. Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ ñâÿçàííàÿ ñ âîçìîæíûì òîêñèíîì ïîìîãàåò âðà÷ó âûáðàòü ïðàâèëüíûé ñïîñîá ëå÷åíèÿ.

Ïîðòîñèñòåìíûå øóíòû ó êîøåê.

Ïîðòîñèñòåìíûå (èëè ïîðòîêàâàëüíûå) øóíòû ÿâëÿþòñÿ âðîæä¸ííûìè äåôåêòàìè ïå÷åíè. Îäíàêî, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îíè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ âñëåäñòâèå íåêîòîðûõ áîëåçíåé — â òàêèõ ñëó÷àÿõ èõ íàçûâàþò ïðèîáðåò¸ííûìè øóíòàìè. Ñèìïòîìû ïîðòîñèñòåìíûõ øóíòîâ ó êîøåê âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñèëüíóþ æàæäó, ðâîòó è ïîíîñ. Îáû÷íî íàáëþäàåòñÿ ñêîïëåíèå æèäêîñòè â áðþøíîé îáëàñòè (àñöèò). Ëå÷åíèå îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ, íàðÿäó ñ íàëîæåíèåì ñïåöèàëüíîé ëåíòû âîêðóã êàóäàëüíîé ïîëîé âåíû (÷òîáû ñëåãêà ïîäíÿòü äàâëåíèå êðîâè âíå ïå÷åíè, óìåíüøèâ øóíòèðîâàíèå), ìîæåò äàòü ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò äëÿ íåêîòîðûõ êîøåê.

Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè ó êîøåê.

Âûçûâàòü çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè ó êîøåê ìîãóò òàêæå íåêîòîðûå âèðóñíûå, áàêòåðèàëüíûå, ãðèáêîâûå è ïàðàçèòè÷åñêèå èíôåêöèè.

Êîøà÷èé èíôåêöèîííûé ïåðèòîíèò âûçûâàþò âèðóñû. Çàðàæåíèå âåäåò îáøèðíûì âîñïàëåíèÿì â áðþøíîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ ïå÷åíü, êðîâåíîñíûå ñîñóäû (âàñêóëèò). Îáû÷íûìè ñèìïòîìàìè ÿâëÿþòñÿ æåëòóõà, àáäîìèíàëüíûé âûïîò (ñêîïëåíèå æèäêîñòè), ðâîòà, äèàðåÿ è ëèõîðàäêà.

Áîëüøèíñòâî ñëó÷àåâ ãðèáêîâûõ èíôåêöèé, âûçûâàþùèõ íàðóøåíèå ôóíêöèé ïå÷åíè, ïðèõîäÿòñÿ íà êîêöèäèîìèêîç è ãèñòîïëàçìîç. Ïðè ïîðàæåíèè ïå÷åíè ñèìïòîìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ âçäóòèå áðþøíîé îáëàñòè, æåëòóõó è óâåëè÷åíèå ïå÷åíè. Êîêöèäèîìèêîç ëå÷àò àíòèãðèáêîâûìè ïðåïàðàòàìè (êóðñ — îò 6 äî 12 ìåñÿöåâ), íî ðåöèäèâû èíîãäà ñëó÷àþòñÿ. Ãèñòîïëàçìîç òàêæå ëå÷àò ïðîòèâîãðèáêîâûìè ñðåäñòâàìè. Ïðîãíîç ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò òÿæåñòè áîëåçíè è ìîæåò áûòü ïëîõèì.

Òîêñîïëàçìîç — ïàðàçèòè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ìîæåò âûçûâàòü îñòðóþ ïå÷¸íî÷íóþ íåäîñòàòî÷íîñòü èç-çà ãèáåëè êëåòîê ïå÷åíè. Òîêñîïëàçìîç ó êîøåê âûçûâàþò ïðîñòåéøèå ïàðàçèòû Toxoplasma gondii, ðàñïðîñòðàí¸ííûå âî âñåõ ñòðàíàõ. Èíôåêöèÿ ÷àùå ïîðàæàåò êîøåê ñ ïîëîæèòåëüíûì àíàëèçîì íà âèðóñ êîøà÷üåãî èììóíîäåôèöèòà. Ñèìïòîìàìè ÿâëÿþòñÿ æåëòóõà, ëèõîðàäêà, âÿëîñòü, ðâîòà, ïîíîñ, â äîïîëíåíèå ê íèì ïðèñóòñòâóþò ïðèçíàêè ðàññòðîéñòâ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû è áîëåçíè ãëàç. Ïðîãíîç ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò òÿæåñòè áîëåçíè.

Ýíäîêðèííûå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè ó êîøåê.

Íåêîòîðûå çàáîëåâàíèÿ, çàòðàãèâàþùèå ýíäîêðèííûå æåëåçû ìîãóò áûòü ïðè÷èíîé ïðîáëåì ñ ïå÷åíüþ ó êîøåê. Ñðåäè òàêèõ áîëåçíåé — ñàõàðíûé äèàáåò è ãèïåðòèðåîèäèçì.

Äëÿ êîøåê ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê ðàçâèòèÿ ïå÷¸íî÷íîãî ëèïèäîçà, òàê êàê äèàáåò óâåëè÷èâàåò ìåòàáîëèçì è ìîáèëèçàöèþ ëèïèäîâ.  òîì ÷èñëå è íåêîòîðûõ ëèïèäîâ èç ãðóïïû âîäîðàñòâîðèìûõ æèðîâ è æèðîïîäîáíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ òîïëèâîì äëÿ îðãàíèçìà. Îäíàêî, êîãäà â ïå÷åíè ñîáèðàåòñÿ ñëèøêîì ìíîãî ëèïèäîâ, å¸ ôóíêöèè íàðóøàþòñÿ. Ýòó ïðîáëåìó èíîãäà óäà¸òñÿ èñïðàâèòü ñ ïîìîùüþ çàìåíèòåëåé èíñóëèíà.

Ó êîøåê ñ ãèïåðòèðåîèäèçìîì â ïå÷åíè ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü îïðåäåë¸ííûõ ýíçèìîâ è, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ÷ðåçìåðíî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî áèëèðóáèíà (æåëòûé æåë÷íûé ïèãìåíò). Ó òàêèõ êîøåê çàìåòíà æåëòóõà. Óðîâåíü ýíçèìîâ â ïå÷åíè ïî÷òè âñåãäà âîçâðàùàåòñÿ ê íîðìå, ïîñëå èçëå÷åíèÿ îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ.

Ãåïàòîêîæíûé ñèíäðîì ó êîøåê.

Ãåïàòîêîæíûé ñèíäðîì (Hepatocutaneous syndrome) — ðåäêîå, õðîíè÷åñêîå, ïðîãðåññèðóþùåå è îáû÷íî ôàòàëüíîå äåðìàòîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå. ×àñòî îäíîâðåìåííî ñ íèì ó êîøåê íàáëþäàåòñÿ ñàõàðíûé äèàáåò. Òèïè÷íûìè ïðèçíàêàìè ÿâëÿþòñÿ îáðàçîâàíèå êîðî÷åê è íàðóøåíèé êîæè íà ñòóïíÿõ, óøàõ, âîêðóã ãëàç. Ó êîøåê òàêæå îòìå÷àåòñÿ ïëîõîé àïïåòèò, ïîòåðÿ âåñà è âÿëîñòü. Ëå÷åíèå ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà è àíòèáèîòèêè äëÿ ëå÷åíèÿ èíôåêöèé êîæè, äîáàâêè öèíêà è âèòàìèíîâ, äèåòó ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ïðîòåèíîâ, èíñóëèí äëÿ êîíòðîëÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà è î÷èùåíèå ïîâðåæäåííîé êîæè. Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëå÷åíèå ìàëîýôôåêòèâíî è ïðîãíîç âûçäîðîâëåíèÿ — îò ìàëîâåðîÿòíîãî äî ïëîõîãî.

Êèñòû â ïå÷åíè ó êîøåê.

Êèñòû â ïå÷åíè ìîãóò áûòü ïðèîáðåò¸ííûìè (îáû÷íî îäèíî÷íûå) èëè ïðèñóòñòâîâàòü ñ ðîæäåíèÿ (îáû÷íî ìíîæåñòâåííûå). Âðîæä¸ííûé ïîëèêèñòîç ïå÷åíè ÷àùå îòìå÷àåòñÿ ó Ïåðñèäñêèõ êîøåê. Êèñòû ÷àñòî îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè, íî èíîãäà îíè íà÷èíàþò óâåëè÷èâàòüñÿ, âûçûâàÿ âçäóòèå â áðþøíîé îáëàñòè è äðóãèå ïðèçíàêè áîëåçíè — âÿëîñòü, ðâîòó è ïîâûøåííóþ æàæäó. Èíîãäà âåòåðèíàðó óäà¸òñÿ íàùóïàòü áåçáîëåçíåííûå îáðàçîâàíèÿ â áðþøíîé îáëàñòè. Êèñòû îïðåäåëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ðåíòãåíà èëè ÓÇÈ, íî äëÿ òî÷íîé äèàãíîñòèêè íåîáõîäèìà áèîïñèÿ. Õèðóðãè÷åñêîå óäàëåíèå êèñò îáû÷íî äà¸ò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.

Ðàê ïå÷åíè ó êîøåê.

Îïóõîëè, èçíà÷àëüíî îáðàçóþùèåñÿ â ïå÷åíè (ïåðâè÷íûå îïóõîëè) ó êîøåê âñòðå÷àþòñÿ ãîðàçäî ðåæå, ÷åì ðàñïðîñòðàíèâøèåñÿ íà ïå÷åíü èç äðóãèõ îðãàíîâ òåëà. Ïåðâè÷íûå îïóõîëè ÷àùå âîçíèêàþò ó êîøåê ñòàðøå 10 ëåò è ìîãóò áûòü êàê äîáðîêà÷åñòâåííûìè, òàê è çëîêà÷åñòâåííûìè. Ìåòàñòàçèðóþùèå îïóõîëè ïå÷åíè ó êîøåê âñòðå÷àþòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå, ÷åì ó ñîáàê. Îïóõîëè, îáðàçóþùèåñÿ â ïå÷åíè, îòíîñÿòñÿ ê âèäàì, ðàñïðîñòðàíÿþùèìñÿ èç ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, êèøå÷íèêà, à òàêæå ê ïî÷å÷íî-êëåòî÷íûì êàðöèíîìàì. Ìåòàñòàòè÷åñêèå îïóõîëè îáû÷íî âîçíèêàþò â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ.

Êîøêè ñ îïóõîëÿìè ïå÷åíè îáû÷íî îòêàçûâàþòñÿ îò åäû è ìàëîïîäâèæíû. Èç-çà ïå÷åíî÷íîé ýíöåôàëîïàòèè, íèçêîãî óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè, èëè ðàñïðîñòðàíåíèå ðàêà íà ìîçã ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ ñóäîðîãè. Ïðè ôèçèêàëüíîì îáñëåäîâàíèè ìîæåò áûòü îáíàðóæåíî óâåëè÷åíèå ïå÷åíè èëè áðþøíîé ïîëîñòè. Ñëèçèñòûå îáîëî÷êè ìîãóò áûòü áëåäíûìè (èç-çà êðîâîòå÷åíèé èëè àíåìèè, âûçâàííûìè õðîíè÷åñêîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ) èëè æåëòóøíûìè. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äèàãíîçà ïðîâîäÿò áèîïñèþ. Åñëè ïîðàæåíà îäèíî÷íàÿ äîëÿ ïå÷åíè, ðåêîìåíäóåòñÿ å¸ õèðóðãè÷åñêîå óäàëåíèå. Õèìèîòåðàïèÿ ìîæåò äàòü ðåçóëüòàò äëÿ íåêîòîðûõ âèäîâ ðàêà. Äëÿ ïåðâè÷íûõ îïóõîëåé, ïðè êîòîðûõ ïîðàæåíû íåñêîëüêî äîëåé — íåáëàãîïðèÿòíûé, òàê êàê ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå ïîêà íåäîñòóïíî.

Ãåïàòè÷åñêèé àìèëîèäîç ó êîøåê.

Àìèëîèä — ýòî áåëîê, êîòîðûé èìååò íåïðàâèëüíîå ñòðîåíèå. Òàêîé áåëîê âûçûâàåò ïîâðåæäåíèÿ, âûòåñíÿÿ íîðìàëüíûå êëåòêè. Àìèëîèäîç — íàñëåäñòâåííîå çàáîëåâàíèå Àáèññèíñêèõ, Ñèàìñêèõ è Îðèåíòàëüíûõ êîøåê. Ó íåêîòîðûõ êîøåê ñèìïòîìîâ àìèëîèäîçà ìîæåò íå áûòü, ó äðóãèõ âîçìîæíî óõóäøåíèå àïïåòèòà, ïîâûøåííàÿ æàæäà è ìî÷åèñïóñêàíèå, òîøíîòà, æåëòóõà è óâåëè÷åíèå ïå÷åíè. Ïîðàæ¸ííûå êîøêè ìîãóò òåðÿòü ñîçíàíèå, ó íèõ áëåäíûé öâåò ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê èç-çà ðàçðûâîâ ïå÷åíè è ïîñëåäóþùèõ êðîâîòå÷åíèé. Äèàãíîñòèêà àìèëîèäîçà ïðîâîäèòñÿ ïî èäåíòèôèêàöèè àìèëîèäîâ â îáðàçöàõ òêàíåé ïå÷åíè, âçÿòûõ íà áèîïñèþ. Àìèëîèäîç ÿâëÿåòñÿ ïðîãðåññèðóþùèì çàáîëåâàíèåì, ïðîãíîç ëå÷åíèÿ — ïëîõîé, îñîáåííî, åñëè çàáîëåâàíèå îáíàðóæåíî ïîçäíî.

Áîëåçíè æåë÷íîãî ïóçûðÿ ó êîøåê.

Ïå÷åíü âûäåëÿåò æåë÷ü, ñóáñòàíöèþ, ïîìîãàþùóþ ïèùåâàðåíèþ, àáñîðáöèè æèðîâ è âûâîäó íåêîòîðûõ âðåäíûõ âåùåñòâ èç îðãàíèçìà. Æåë÷ü ñîõðàíÿåòñÿ â æåë÷íîì ïóçûðå êîøêè è ïîïàäàåò â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó ÷åðåç æåë÷íûé ïðîòîê.

Æåëòóõà (æåëòûé îòòåíîê, çàìåòíûé íà êîæå, ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ è ãëàçàõ) ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðèçíàêîì çàáîëåâàíèé æåë÷íîãî ïóçûðÿ è æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ó êîøåê. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ðàê æåë÷íîãî ïóçûðÿ, êîòîðûé íå ñîïðîâîæäàåòñÿ æåëòóõîé.

Íåïðîõîäèìîñòü æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ó êîøåê.

Íåïðîõîäèìîñòü æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ÷àñòî âûçûâàåòñÿ çàáîëåâàíèÿìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Îïóõîëè, âîñïàëåíèÿ èëè ôèáðîç ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû ìîãóò îêàçûâàòü ñæèìàþùåå âîçäåéñòâèå íà ïðîòîêè. Äèàãíîñòèêà îñíîâûâàåòñÿ íà ëàáîðàòîðíûõ àíàëèçàõ, ðåíòãåíîâñêèõ è ÓÇÈ ñíèìêàõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïðîáëåìàõ ñ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé êîøêè. Óñïåøíîå ëå÷åíèå ïàíêðåàòèòà ÷àñòî ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü íåïðîõîäèìîñòü æåë÷íûõ ïðîòîêîâ. Åñëè íåïðîõîäèìîñòü îñòà¸òñÿ, ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ õèðóðãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ äëÿ ñîåäèíåíèÿ æåë÷íîãî ïóçûðÿ ñ êèøå÷íèêîì. Íåïðîõîäèìîñòü ÷àñòî âûçûâàþò êàìíè, îáðàçóþùèåñÿ â æåë÷íîì ïóçûðå, â áîëüøèíñòâå òàêèõ ñëó÷àåâ æåë÷íûé ïóçûðü ïðèõîäèòñÿ óäàëÿòü. Ðàê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, æåë÷íûõ ïðîòîêîâ, ïå÷åíè, êèøå÷íèêà è ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ òàêæå ìîæåò âûçûâàòü íåïðîõîäèìîñòü. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äèàãíîçà òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå áèîïñèè. Õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ðàêà ìîãóò äàâàòü âðåìåííûé ýôôåêò, íî âûçäîðîâëåíèÿ äîáèòüñÿ íå ïîçâîëÿþò.

Âîñïàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ ó êîøåê.

Âîñïàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ (õîëåöèñòèò) îáû÷íî ïðîèñõîäèò èç-çà áàêòåðèàëüíûõ èíôåêöèé, íà÷èíàþùèõñÿ â êèøå÷íèêå è ïîäíèìàþùèõñÿ ïî æåë÷íûì ïðîòîêàì èëè ðàçíîñèìûõ ñ êðîâüþ. Ïîòåðÿ àïïåòèòà, áîëè â áðþøíîé îáëàñòè, æåëòóõà, ëèõîðàäêà è òîøíîòà ÿâëÿþòñÿ îáû÷íûìè ñèìïòîìàìè âîñïàëåíèÿ æåë÷íîãî ïóçûðÿ ó êîøåê. Ïðè âîñïàëåíèè ó êîøêè âîçìîæåí øîê.

Âîñïàëåíèå òàêæå ìîæåò ðàñïðîñòðàíèòüñÿ íà îêðóæàþùèå âåòâè æåë÷íûõ ïðîòîêîâ è ïå÷åíü. Äèàãíîç ïîäòâåðæäàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì áèîïñèè íà áàêòåðèàëüíûå êóëüòóðû è àíàëèçó îáðàçöîâ òêàíåé. Ëå÷åíèå îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ óäàëåíèåì æåë÷íîãî ïóçûðÿ è íàçíà÷åíèåì êóðñà àíòèáèîòèêîâ, ÷òîáû óñòðàíèòü èíôåêöèþ. Åñëè ëå÷åíèå íà÷àòî âîâðåìÿ — ïðîãíîç áëàãîïðèÿòíûé, íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ áîëåçíè ïðîãíîç óõóäøàåòñÿ.

Êàìíè â æåë÷íîì ïóçûðå ó êîøåê.

Êàìíè â æåë÷íîì ïóçûðå ðåäêî âûçûâàþò çàáîëåâàíèÿ ó êîøåê, îíè îáû÷íî îáðàçóþòñÿ ïðè âîñïàëåíèÿõ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ. Ñèìïòîìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðâîòó, æåëòóõó, áîëè â áðþøíîé îáëàñòè è ëèõîðàäêó. Ëå÷åíèå ñîñòîèò â óäàëåíèè êàìíåé è íàçíà÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ àíòèáèîòèêîâ.

Ïàðàçèòû ïå÷åíè ó êîøåê.

Òðåìàòîäû Platynosomum concinnum èíîãäà âûçûâàþò çàáîëåâàíèÿ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ó êîøåê, òàêèå ñëó÷àè ôèêñèðîâàëèñü â Ìàëàéçèè, íà Ãàâàÿõ, þãî-âîñòîêå ÑØÀ, Êàðèáàõ, Þæíîé Àìåðèêå è çàïàäíîé Àôðèêå. Æèçíåííûé öèêë ïàðàçèòà âêëþ÷àåò ÿùåðèö è æàá â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷íûõ õîçÿåâ. Çàðàæåíèå ïðîèñõîäèò ïðè ñúåäàíèè òàêèõ èíôèöèðîâàííûõ çåìíîâîäíûõ. Ïàðàçèòû ìîãóò íèêàê ñåáÿ íå ïðîÿâëÿòü, íî ó íåêîòîðûõ êîøåê ïðèâîäÿò ê íåïðîõîäèìîñòè æåë÷íûõ ïðîòîêîâ, âûçûâàþùèõ òÿæåëûå íàðóøåíèÿ ôóíêöèé ïå÷åíè. Ñèìïòîìû î÷åíü çàâèñÿò îò êîëè÷åñòâà ïàðàçèòîâ, ýòî ìîãóò áûòü òîøíîòà, äèàðåÿ, æåëòóõà, äåïðåññèÿ, ïëîõîé àïïåòèò è óâåëè÷åíèå ïå÷åíè. Ïàðàçèòû ìîãóò òàêæå ïîðàæàòü ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó êîøêè. Äëÿ ëå÷åíèÿ èñïîëüçóþò ïðîòèâîïàðàçèòíûå ïðåïàðàòû.  ñëó÷àå ñâîåâðåìåííîãî íà÷àëà ëå÷åíèÿ ïðîãíîç âûçäîðîâëåíèÿ — õîðîøèé.

Ðàçðûâ æåë÷íîãî ïóçûðÿ ó êîøåê.

Ðàçðûâ æåë÷íîãî ïóçûðÿ èëè æåë÷íûõ ïðîòîêîâ îáû÷íî ñâÿçàí ñ îáðàçîâàíèåì â æåë÷íîì ïóçûðå êàìíåé, âîñïàëåíèåì æåë÷íîãî ïóçûðÿ èëè òðàâìîé. Ðàçðûâ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ìîæåò ïðîèçîéòè â ðåçóëüòàòå ðàçâèòèÿ ðàêîâûõ îïóõîëåé èëè çàðàæåíèÿ íåêîòîðûìè ïàðàçèòàìè. Ðàçðûâû ïðèâîäÿò ê ïîïàäàíèþ æåë÷è â áðþøíóþ ïîëîñòü, ÷òî âûçûâàåò ñåðü¸çíîå çàáîëåâàíèå — æåë÷íûé ïåðèòîíèò, êîòîðîå âåä¸ò ê ãèáåëè êîøêè, åñëè ðàçðûâ ñðàçó æå íå óñòðàíèòü. Ëå÷åíèå — õèðóðãè÷åñêîå, çàêëþ÷àþùååñÿ â ñøèâàíèè æåë÷íûõ ïðîòîêîâ, óäàëåíèè æåë÷íîãî ïóçûðÿ èëè ñîåäèíåíèè æåë÷íîãî ïóçûðÿ ñ òîíêèì êèøå÷íèêîì.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ.

- Áîëåçíè ïå÷åíè.

- Ïàðàçèòû êèøå÷íèêà. Âûçûâàåìûå èìè çàáîëåâàíèÿ.

- Ñîñòàâ êîøà÷üèõ êîðìîâ.

- Ïî÷åìó êîøêè òàê ðàíî âñòàþò?

Холецистит (Cholecystitis) – воспаление желчного пузыря. Холецистит у кошек протекает обычно с воспалением желчевыводящих путей – холангитом.

Холецистит (Cholecystitis) – воспаление желчного пузыря. Холецистит у кошек протекает обычно с воспалением желчевыводящих путей – холангитом.

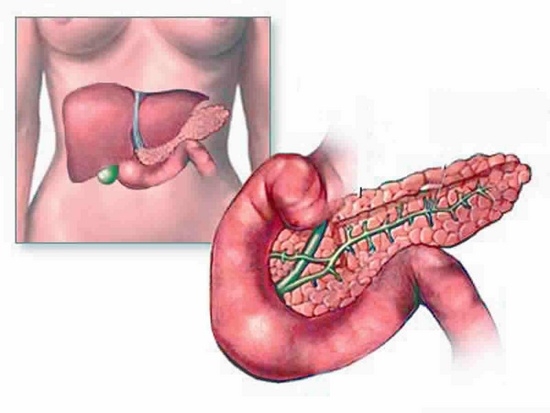

Анатомические данные желчного пузыря у кошки.

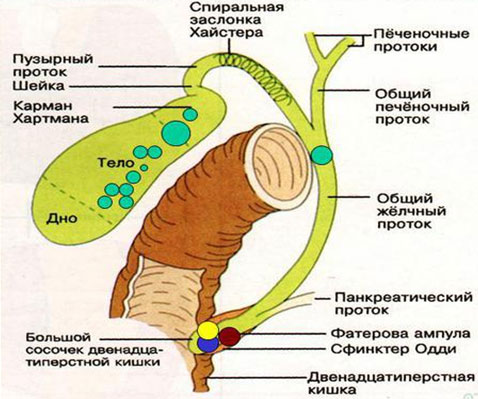

Желчный пузырь представляет собой резервуар для желчи, в котором желчь сгущается в 3-5 раз, поскольку ее вырабатывается больше, чем требуется для процесса пищеварения.

Пузырь лежит на квадратной доли печени высоко от её вентрального края и виден как с висцеральной, так и с диафрагмальной поверхностей. Пузырь имеет дно, тело и шейку. Стенка пузыря образована слизистой оболочкой, слоем гладкой мышечной ткани и снаружи покрыта брюшиной, а часть пузыря, примыкающая к печени — рыхлой соединительной тканью. Из пузыря берёт начало пузырный проток, в котором находится спиральная складка.

В результате слияния пузырного протока и общего печеночного протока формируется общий желчный проток, который открывается

в S-образную извилину двенадцатиперстной кишки рядом с протоком поджелудочной железы на вершине большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В месте впадения в кишку проток имеет сфинктер желчного протока (сфинктер Одди).

Благодаря наличию сфинктера желчь может поступать непосредственно в кишечник (если сфинктер открыт) или в желчный пузырь (если сфинктер закрыт).

Этиология. Основными причина появления холецистита у кошек являются:

- Погрешности в кормлении допускаемые владельцами животного. В результате использования дешевых сухих кормов у кошки развиваются воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, которые в итоге приводят к развитию в кишечнике дисбактериоза. Патогенная микрофлора из кишечника проникает в желчный пузырь и вызывает его воспаление.

- Паразитарные заболевание. При кормлении кошки сырым мясом и сырой рыбой часто бывает заражением гельминтозными заболеваниями (глисты у кошек).

- Механическая непроходимость желчных протоков. Возникает в результате опухолей печени и поджелудочной железы (онкология у кошек), камни образующиеся в желчном пузыре закрывают просвет желчного протока (болезни печени у кошки). В дальнейшем происходит воспаление самого желчного пузыря.

- Инфекционные заболевания вызванные бактериями и вирусами. Попавшие в организм микроорганизмы через кровеносную систему попадают в желчный проток и желчный пузырь вызывая его воспаление (лептоспироз, вирусный гепатит, панлейкопения кошек, сальмонеллез у кошек).

- Травмы в области живота в результате падения кошки с высоты, ударах и попадания под автомобиль, часто сопровождаются у кошки повреждением и даже разрывом желчного пузыря.

Клиническая картина. Холецистит у кошек может протекать как в острой, так и в хронической форме.

Острый холецистит у кошки сопровождается тошнотой и рвотой с примесью желчи (рвота у кошки). Кошка отказывается от корма, происходит повышение температуры тела, владельцы животного отмечают появление общей слабости (кошка большую часть времени спит, избегает активных и подвижных игр). При пальпации в области печени кошка реагирует болезненно. При клиническом осмотре видимые слизистые оболочки глаз и ротовой полости иногда бывают желтушны.

При разрыве желчного пузыря состояние кошки резко ухудшается, появляется симптоматика, как говорят медики «острый живот», происходит падение температуры тела, частое поверхностное дыхание, видимые слизистые оболочки становятся бледными. В результате разрыва желчного пузыря развивается желточный перитонит и если не принять экстренных мер наступает смерть животного.

Хронический холецистит. Встречается у кошек при отсутствии лечения, когда острый холецистит переходит в хроническую форму. Ветеринарные специалисты хронический холецистит у животного также обнаруживают во время обследования кошки, когда владельцы обращаются в ветеринарную клинику в связи с заболеванием животного. У кошки больной хроническим холециститом владельцы замечают снижение аппетита, появление периодической тошноты, особенно после приема корма. Кошка постепенно худеет, происходит расстройство пищеварения — чередование поноса (понос у кошки) с запором (запор у кошки). Каловые массы становятся светлыми. Иногда возможно бессимптомное течение болезни.

Диагноз. Диагноз на холецистит у кошке возможно поставить только в условиях ветеринарной клинике, где ветеринарные специалисты проведут полный клинический осмотр больного животного, в ходе обследования больному животному проведут лабораторное исследование крови – общий и биохимический анализ. При биохимическом исследовании будет установлен повышенный уровень билирубина (выше 7,9 мкм/л), а также высокий уровень щелочной фофатазы и холестерина. При остром холецистите у кошки будет лейкоцитоз. При обследовании будет установлено повышение уровня желчных кислот, глутаматдегидразы и транаминаз. На УЗИ — утолщение стенки желчного пузыря, а также повышенная его эхогенность. В желчном пузыре отмечается воспаление, гиперплазия слизистой оболочки, желчь по своему составу неоднородна. В крупной ветеринарной клинике, где имеется высокотехнологическое оборудование, при диагностике холецистита проводят сцинтиграфию желчного пузыря.

Лечение. В зависимости от формы холецистита больной кошке ветеринарными специалистами будет назначено консервативное или хирургическое лечение.

Консервативное лечение больной кошки начинают с назначения лечебной диеты. С этой целью ветеринарные специалисты обычно рекомендуют применять корма выпускаемые промышленностью для животных при заболеваниях органов пищеварения. Для желудочно – кишечного тракта полезны молочнокислые продукты. Из продаваемых в магазинах круп лучше подходит рис. В рацион кормления владельцы должны вводить корма растительного происхождения – морковь, кабачки, свекла, репа. Больное животное пищу должно получать часто и небольшими порциями.

При холецистите, особенно инфекционной этиологии, назначается курс антибиотикотерапии. Для большей лечебной эффективности у кошки предварительно берут желчь для определения чувствительности патогенной микрофлоры к антибиотикам. Из антибиотиков наиболее широкое применение при лечении холецистита находят препараты цефалоспоринового ряда(цефаперазон, кефзол, карицеф, цефамезин, кобактан и др.), фторхинолоны (энрофлоксацин). Данные препараты вводят подкожно или внутримышечно 1-3 раза в день в течение 5-7 суток. Перед введением антибиотиков желательно ввести внутримышечно димедрол в дозе 0,1-1мл 2-3 раза в сутки, тавегил, супрастин по 0,2-0,5 мл 2-3 раза в день, пипольфен или иной антигистаминный препарат согласно инструкции.

Параллельно с антибиотиками больным кошкам задают внутрь или вводят парентерально витамины А, группы В (В- 1,В-2,В-6, В-12), аскорбиновую кислоту и поливитаминные препараты. Для восстановления функции сердца вводим сердечные препараты — кордиамин, сульфокамфокаин, кофеин-бензоат натрия, камфорное масло, какарбоксилазу.

При паразитарном происхождении холецистита применяют такой эффективный препарат, как метронидазол.

С целью улучшения отхождения желчи из желчного пузыря кошкам назначают урсодезоксихолевая кислота, урсосан и одестон.

Для снятия болезненности в области желчного пузыря применяют спазмолитические препараты – но-шпа, спазган и т.д.

Из симптоматического лечения при сильно выраженном обезвоживании кошкам подкожно (в области холки) или внутривенно вводят изотонические растворы глюкозы, натрия хлорида, Рингера-Локка 2-6 раз в день в количестве 10-100мл до выздоровления.

В том случае, когда на УЗИ будет обнаружена закупорка желчных путей или разрыв желчного пузыря, то прибегают к оперативному вмешательству – удалению желчного пузыря.

Прогноз при своевременном обращении в ветеринарную клинику и эффективном лечение обычно благоприятный.

Профилактика. Владельцы должны обеспечить кормление кошки сбалансированным рационом с достаточным количеством витаминов.

Не кормить сырым мясом и рыбой. Мясные и рыбные продукты даются кошке только после термической обработки. Ежеквартально проводить обработку от глистных заболеваний. При кормление кормами промышленного производства покупать корма для кошек премиум и супер- премиум класса.

С целью профилактики холецистита инфекционной этиологии, вакцинировать кошку против инфекционных заболеваний кошек, которые имеются в регионе проживания (подготовка домашних животных к вакцинации и виды вакцин).

Не допускать травм кошки (проживающие в высотных домах не должны открывать окно при наличии кошки в комнате).