Опухоли желчного пузыря реферат

Èçó÷åíèå àíàòîìèè è ãèñòîëîãèè æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Îïèñàíèå ëàáîðàòîðíûõ, ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ åãî èññëåäîâàíèÿ. Ðàññìîòðåíèå ïàòîëîãèé, ïîâðåæäåíèé, âîçìîæíûõ çàáîëåâàíèé æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Õàðàêòåðèñòèêà îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

ƨË×ÍÛÉ ÏÓÇÛÐÜ

Ƹë÷íûé ïóçûðü (vesica fellea) — ïîëûé îðãàí, â êîòîðîì íàêàïëèâàåòñÿ è êîíöåíòðèðóåòñÿ æåë÷ü, ïåðèîäè÷åñêè ïîñòóïàþùàÿ â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó ÷åðåç ïóçûðíûé è îáùèé æåë÷íûé ïðîòîêè.

ÀÍÀÒÎÌÈß È ÃÈÑÒÎËÎÃÈß

Æåë÷íûé ïóçûðü èìååò ãðóøåâèäíóþ èëè êîíè÷åñêóþ ôîðìó, íàõîäèòñÿ íà íèæíåé ïîâåðõíîñòè ïå÷åíè, ìåæäó ïðàâîé è êâàäðàòíîé åå äîëÿìè. Äëèíà æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ êîëåáëåòñÿ îò 5 äî 14 ñì, øèðèíà — îò 2 äî 4 ñì, åìêîñòü — îò 30 äî 70 ìë; ïðè ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ ôîðìà, âåëè÷èíà è åìêîñòü æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ìîãóò çíà÷èòåëüíî èçìåíÿòüñÿ.  æ¸ë÷íîì ïóçûðå ðàçëè÷àþò äíî, òåëî è øåéêó, êîòîðàÿ ïåðåõîäèò â ïóçûðíûé ïðîòîê. Ñòåíêà æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ñîñòîèò èç ñëèçèñòîé, ìûøå÷íîé è ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé îáîëî÷åê; íèæíÿÿ ïîâåðõíîñòü æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïîêðûòà ñåðîçíîé îáîëî÷êîé. Ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ èìååò ìíîãî÷èñëåííûå ñêëàäêè. Îäíà èç íèõ, èäóùàÿ â îáëàñòè øåéêè, íàçûâàåòñÿ êëàïàíîì Ãåéñòåðà è âìåñòå ñ ïó÷êàìè ãëàäêîìûøå÷íûõ âîëîêîí îáðàçóåò òàê íàçûâàåìûé ñôèíêòåð Ëþòêåíñà. Ìåæäó ïó÷êàìè ìûøå÷íûõ âîëîêîí è â ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé îáîëî÷êå ðàñïîëîæåíû òðóá÷àòûå êàíàëû, íå ñîîáùàþùèåñÿ ñ ïîëîñòüþ ïóçûðÿ, — õîäû Ëóøêè.

Ðàñïîëîæåíèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ çàâèñèò îò âîçðàñòà è òåëîñëîæåíèÿ. Îáû÷íî îí ïðîåöèðóåòñÿ íà ïåðåäíþþ áðþøíóþ ñòåíêó â ìåñòå ïåðåñå÷åíèÿ ïðàâîé ïàðàñòåðíàëüíîé ëèíèè ñ ëèíèåé, ñîåäèíÿþùåé êîíöû äåñÿòûõ ðåáåð, à ïî îòíîøåíèþ ê ïîçâîíî÷íèêó — íà óðîâíå LI—LII.

Èííåðâàöèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ïå÷åíî÷íîãî íåðâíîãî ñïëåòåíèÿ (plexus hepaticus), îáðàçîâàííîãî âåòâÿìè ÷ðåâíîãî ñïëåòåíèÿ, ïåðåäíåãî ñòâîëà áëóæäàþùåãî íåðâà, äèàôðàãìàëüíûõ íåðâîâ è æåëóäî÷íîãî íåðâíîãî ñïëåòåíèÿ.

Êðîâîñíàáæàåòñÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ èç æåë÷íî-ïóçûðíîé àðòåðèè (a. cystica), îáû÷íî îòõîäÿùåé îò ïðàâîé âåòâè ñîáñòâåííîé ïå÷åíî÷íîé àðòåðèè. Âåíû æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ (v. v. cysticae), êàê ïðàâèëî, ìíîæåñòâåííûå (3—4), ôîðìèðóþòñÿ èç èíòðàìóðàëüíûõ âåíîçíûõ ñïëåòåíèé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ; îíè âïàäàþò âî âíóòðèïå÷åíî÷íûå âåòâè âîðîòíîé âåíû. Îòòîê ëèìôû èç æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ñîâåðøàåòñÿ â ïå÷åíî÷íûå ëèìôàòè÷åñêèå óçëû (nodi lymphatici hepatici), ðàñïîëîæåííûå ó øåéêè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, â âîðîòàõ ïå÷åíè, âäîëü îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêà.

ðåçóëüòàòå ñîêðàùåíèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïîñëå ïðèåìà ïèùè äàâëåíèå â íåì ïîâûøàåòñÿ äî 200—300 ìì âîäÿíîãî ñòîëáà è êîíöåíòðèðîâàííàÿ æåë÷ü ïîñòóïàåò â îáùèé æåë÷íûé ïðîòîê. Íàèáîëåå èíòåíñèâíîå ïîñòóïëåíèå æåë÷è ïðîèñõîäèò ïîñëå ïðèåìà ÿè÷íûõ æåëòêîâ, ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ æèðîâ. Âñëåä çà ñîêðàùåíèåì íàñòóïàåò ðàññëàáëåíèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, è îí çàïîëíÿåòñÿ ïå÷åíî÷íîé æåë÷üþ (íàèáîëåå èíòåíñèâíî â íî÷íûå ÷àñû).

Ðåãóëÿöèÿ ôóíêöèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íåéðîãóìîðàëüíûì ïóòåì. Õîëåöèñòîêèíèí, âûäåëÿåìûé ñëèçèñòîé îáîëî÷êîé äâåíàäöàòèïåðñòíîé è òîùåé êèøîê, âûçûâàåò ñèëüíîå òîíè÷åñêîå ñîêðàùåíèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ è îäíîâðåìåííî ðàññëàáëåíèå ñôèíêòåðà Îääè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîñòóïëåíèþ æåë÷è â êèøå÷íèê.

ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

äèàãíîñòèêå çàáîëåâàíèé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïîìèìî èçó÷åíèÿ àíàìíåçà, õàðàêòåðà, ëîêàëèçàöèè è èððàäèàöèè áîëåé áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ëàáîðàòîðíûå, ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ.

Äóîäåíàëüíîå çîíäèðîâàíèå ïîçâîëÿåò îöåíèòü òîíóñ è ìîòîðíî-ýâàêóàòîðíóþ ôóíêöèþ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, óñòàíîâèòü õàðàêòåð èìåþùåéñÿ â ïóçûðå ìèêðîôëîðû, íàëè÷èå ïàðàçèòîâ îïóõîëåâûõ êëåòîê, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ è ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà æåë÷è.

çàâèñèìîñòè îò êëèíè÷åñêîé êàðòèíû è ïðåäïîëàãàåìîãî äèàãíîçà èñïîëüçóþò ñîîòâåòñòâóþùèå ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ìåòîäû — îáçîðíóþ ðåíòãåíîãðàôèþ, èññëåäîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðåíòãåíîêîíòðàñòíûõ âåùåñòâ (õîëåöèñòîãðàôèþ, õîëåãðàôèþ), õîëàíãèîãðàôèþ, öåëèàêî- è ãåïàòîãðàôèþ), à òàêæå êîíòðàñòíîå èññëåäîâàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Ñ ïîìîùüþ ðåíòãåíîêîíòðàñòíûõ ìåòîäîâ ìîæíî âûÿâèòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû è ïîðîêè ðàçâèòèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, à òàêæå íåîáû÷íîå ïîëîæåíèå åãî, íàëè÷èå ïåðåãèáîâ è ïåðåòÿæåê. Õîëåöèñòîãðàôèÿ ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü âåëè÷èíó æåë÷íûõ êàìíåé, èõ ôîðìó, êîëè÷åñòâî, ðàñïîëîæåíèå; åñëè êàìíè ñîäåðæàò ñîëè êàëüöèÿ, îíè ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû è ïðè îáçîðíîì ðåíòãåíîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè. Ïðè õîëåöèñòèòå óñòàíàâëèâàþò óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, åãî äåôîðìàöèþ, à òàêæå áëîêàäó ïóçûðÿ (îòêëþ÷åííûé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ). Ïîñëåäíÿÿ ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíà îáòóðàöèåé ïóçûðíîãî ïðîòîêà êàìíåì, ðóáöàìè è äð. Ïðè áåñêàìåííîì õîëåöèñòèòå è äèñêèíåçèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ñ ïîìîùüþ ñåðèéíîé õîëåöèñòîãðàôèè âûÿâëÿþò íàðóøåíèå äâèãàòåëüíîé è êîíöåíòðàöèîííîé ôóíêöèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Âíóòðåííèé æåë÷íûé ñâèù îáíàðóæèâàþò ïî ðÿäó ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ: íàëè÷èå ãàçà â æ¸ë÷íûé ïóçûðü è æåë÷íûõ ïðîòîêàõ, ïîñòóïëåíèå ðåíòãåíîêîíòðàñòíîãî âåùåñòâà èç æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà â æ¸ë÷íûé ïóçûðü èëè æåë÷íûå ïðîòîêè è äð. Ñ ïîìîùüþ ôèñòóëîãðàôèè â ñëó÷àÿõ íàðóæíîãî æåë÷íîãî ñâèùà ìîæíî îïðåäåëèòü åãî èñòî÷íèê, íàïðàâëåíèå, îöåíèòü ñîñòîÿíèå æåë÷íûõ ïðîòîêîâ. Ïðè õîëåñòåðîçå íà ôîíå òåíè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ âûÿâëÿþò íåáîëüøèå íåïåðåìåùàþùèåñÿ äåôåêòû íàïîëíåíèÿ, ðàñïîëàãàþùèåñÿ ïðèñòåíî÷íî. Ðàê æåë÷íîãî ïóçûðÿ äèàãíîñòèðóþò ïî äåôåêòó íàïîëíåíèÿ ïðè õîëåöèñòîãðàôèè; â áîëåå ïîçäíåé ñòàäèè ïðè öåëèàêî- èëè ãåïàòîãðàôèè îáíàðóæèâàþò äîïîëíèòåëüíûå, òàê íàçûâàåìûå îïóõîëåâûå ñîñóäû èñõîäÿùèå èç ïóçûðíîé àðòåðèè, åå ðàñøèðåíèå, àìïóòàöèþ îäíîé èç àðòåðèàëüíûõ âåòâåé.

Ðàäèîèçîòîïíîå èññëåäîâàíèå (ðàäèîõîëåöèñòîãðàôèþ) îñóùåñòâëÿþò ñ ïîìîùüþ ñêàíèðîâàíèÿ è äèíàìè÷åñêîé ñöèíòèãðàôèè. Ïîñëå âíóòðèâåííîãî ââåäåíèÿ ðàäèîôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåïàðàòà îí âûäåëÿåòñÿ ñ æåë÷üþ, íàêàïëèâàÿñü â æ¸ë÷íîì ïóçûðå. Ðåãèñòðàöèÿ èçëó÷åíèÿ ðàäèîíóêëèäà ïîçâîëÿåò ñóäèòü î òîïîãðàôèè, ôîðìå è âåëè÷èíå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Ïðè íåïðîõîäèìîñòè ïóçûðíîãî ïðîòîêà ðàäèîôàðìàöåâòè÷åñêèé ïðåïàðàò â æ¸ë÷íîì ïóçûðå íå ïîñòóïàåò — îòêëþ÷åííûé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Äèíàìè÷åñêàÿ ñöèíòèãðàôèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ïðîñëåäèòü ïðîöåññ ïîñòóïëåíèÿ è âûâåäåíèÿ æåë÷è èç æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, ÷òî èìååò çíà÷åíèå â äèàãíîñòèêå äèñêèíåçèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ.

Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå (ýõîãðàôèÿ) ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàòèâíûì ìåòîäîì äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé æåë÷íîãî ïóçûðÿ, îñîáåííî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äðóãèå ìåòîäû íå ýôôåêòèâíû èëè ïðîòèâîïîêàçàíû (îòêëþ÷åííûé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, ìåõàíè÷åñêàÿ æåëòóõà, ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ïðåïàðàòàì éîäà). Ýõîãðàôèÿ íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâíà ïðè æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè. Ñ åå ïîìîùüþ ìîæíî âûÿâèòü óâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ æåë÷íîãî ïóçûðÿ ïðè ìåõàíè÷åñêîé æåëòóõå, îáóñëîâëåííîé îáòóðàöèåé îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêà êàìíåì èëè îïóõîëüþ ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíîé çîíû, óìåíüøåíèå ïîëîñòè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïðè ïàðåíõèìàòîçíîé æåëòóõå, èçìåíåíèå åãî ôîðìû ïðè âîñïàëèòåëüíîì ïðîöåññå.

Ëàïàðîñêîïèÿ ïîçâîëÿåò âèçóàëüíî îöåíèòü ñîñòîÿíèå ñòåíêè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, óñòàíîâèòü ïðèçíàêè îñòðîãî è õðîíè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ (ãèïåðåìèÿ, óòðàòà áëåñêà, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ, ñïàå÷íûé ïðîöåññ âîêðóã æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ), à òàêæå èçìåíåíèå ïàðåíõèìû ïå÷åíè âáëèçè ïóçûðÿ (áåëåñîâàòûé öâåò, íàëè÷èå âòÿæåíèé, ó÷àñòêè ôèáðîçà). Íàïðÿæåíèå è óâåëè÷åíèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î áëîêàäå ïóçûðíîãî ïðîòîêà; çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ïóçûðÿ ïðè íàëè÷èè ìåõàíè÷åñêîé æåëòóõè (ñèìïòîì Êóðâóàçüå) õàðàêòåðíî äëÿ ðàêà ãîëîâêè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Ïîä êîíòðîëåì ëàïàðîñêîïèè ìîæíî ïðîâîäèòü ÷ðåñïå÷åíî÷íóþ èëè ÷ðåñïóçûðíóþ õîëàíãèîãðàôèþ, ïðèöåëüíóþ áèîïñèþ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ è åãî äðåíèðîâàíèå.

ÏÀÒÎËÎÃÈß

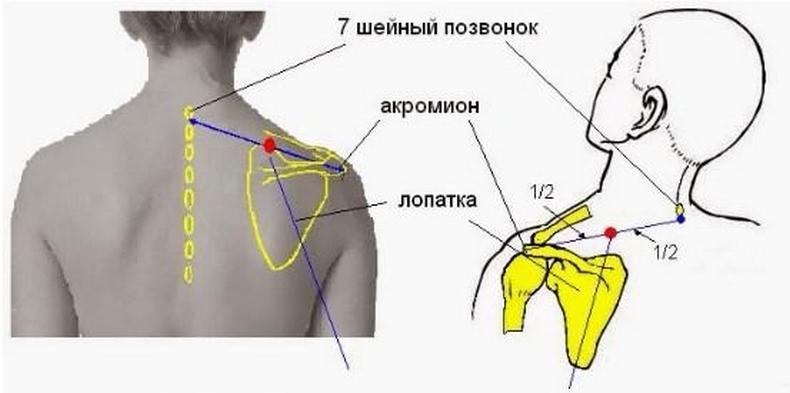

Äëÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé è çàáîëåâàíèé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ õàðàêòåðíà áîëü â ïðàâîì ïîäðåáåðüå, ðåæå â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè ñ èððàäèàöèåé â ïðàâóþ ëîïàòêó, êëþ÷èöó, ïëå÷åâîé ñóñòàâ, èíîãäà çà ãðóäèíó, â îáëàñòü ñåðäöà — õîëåöèñòîêàðäèàëüíûé ñèíäðîì. Áîëü ïîÿâëÿåòñÿ èëè óñèëèâàåòñÿ ïîñëå ïðèåìà æèðíîé èëè îñòðîé ïèùè, æàðåíûõ áëþä, ÿèö, ãàçèðîâàííûõ íàïèòêîâ, âèíà, ïèâà, ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè, ïåðåíîñêè òÿæåñòåé, îñîáåííî â ïðàâîé ðóêå, ïðè òðÿñêîé åçäå, íåðâíî-ïñèõè÷åñêîì íàïðÿæåíèè. Ïðè æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè áîëü ìîæåò âîçíèêíóòü è áåç âèäèìîé ïðè÷èíû, èíîãäà â íî÷íîå âðåìÿ. Ïîñòîÿííûå òóïûå áîëè â ïðàâîì ïîäðåáåðüå íàáëþäàþòñÿ ïðè ðàêå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Ïðèñòóïîîáðàçíûå áîëè, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ îçíîáîì è ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû òåëà, óêàçûâàþò íà ðåöèäèâèðóþùèé êàëüêóëåçíûé õîëåöèñòèò, à ïîÿâëåíèå ïåðèòîíåàëüíûõ ñèìïòîìîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î äåñòðóêòèâíîì âîñïàëèòåëüíîì ïðîöåññå â æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Òèïè÷íûé áîëåâîé ñèíäðîì, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ âåãåòàòèâíûì êðèçîì (õîëîäíûé ïîò, áëåäíîñòü êîæè, îíåìåíèå êîíå÷íîñòåé, ãîëîâíàÿ áîëü è äð.), íåðåäêî îòìå÷àåòñÿ ïðè äèñêèíåçèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. ×àñòî çàáîëåâàíèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïðîòåêàþò ñ äèñïåïòè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè — òîøíîòîé, îòðûæêîé, ãîðå÷üþ âî ðòó è äð.

Ïðè îñìîòðå áîëüíîãî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî îæèðåíèå ñîïóòñòâóåò êàëüêóëåçíîìó õîëåöèñòèòó, à èñõóäàíèå — çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè. Îáðàùàþò âíèìàíèå íà íàëè÷èå æåëòóõè, âûïÿ÷èâàíèÿ áðþøíîé ñòåíêó â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ åãî ðàçìåðîâ, ó÷àñòèå æèâîòà â àêòå äûõàíèÿ.

Ïàëüïàöèÿ â ïðàâîì ïîäðåáåðüå ïðè îñòðîì âîñïàëåíèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ðåçêî áîëåçíåííà; áîëè óñèëèâàþòñÿ ïðè âäîõå (ñèìïòîì Êåðà) è â ïîëîæåíèè áîëüíîãî ñèäÿ (ñèìïòîì Ìåðôè), íàáëþäàåòñÿ âûðàæåííàÿ áîëåçíåííîñòü ïðè ëåãêîì ïîêîëà÷èâàíèè ïî ïðàâîé ðåáåðíîé äóãå (ñèìïòîì Îðòíåðà) è â ïðàâîì ïîäðåáåðüå, à òàêæå ïðè íàäàâëèâàíèè ñïðàâà îò VIII—Õ ïîçâîíêîâ (ñèìïòîì Áîàñà), íà äèàôðàãìàëüíûé íåðâ ìåæäó íîæêàìè ãðóäèíî-êëþ÷è÷íî-ñîñöåâèäíîé ìûøöû (ñèìïòîì Ìþññå). Ñèìïòîìû ðàçäðàæåíèÿ áðþøèíû âîçíèêàþò â ñëó÷àå ðàçâèòèÿ ïåðèòîíèòà. Ïðè âîäÿíêå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïàëüïèðóåòñÿ óâåëè÷åííûé, íàïðÿæåííûé è çíà÷èòåëüíî áîëåçíåííûé ïóçûðü.

Ïðè õðîíè÷åñêîì âîñïàëåíèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ îáû÷íî íå ïðîùóïûâàåòñÿ, ïàëüïàöèÿ â ïðàâîì ïîäðåáåðüå è â ðàçëè÷íûõ áîëåâûõ òî÷êàõ áåçáîëåçíåííà, ñèìïòîìû õîëåöèñòèòà îòñóòñòâóþò; ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ çîíû êîæíîé ãèïåðåñòåçèè (Çàõàðüèíà — Ãåäà) â ïðàâîì ïîäðåáåðüå è ïîä ïðàâîé ëîïàòêîé. Óâåëè÷åííûé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, áåçáîëåçíåííûé ïðè ïàëüïàöèè, è îäíîâðåìåííîå íàëè÷èå æåëòóõè (ñèìïòîì Êóðâóàçüå) ñâèäåòåëüñòâóþò îá îïóõîëè ãîëîâêè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû èëè áîëüøîãî ñîñî÷êà äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (ôàòåðîâà ñîñêà).

Ïîðîêè ðàçâèòèÿ. Ðàçëè÷àþò àïëàçèþ (àãåíåçèþ) — îòñóòñòâèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ; ãèïîïëàçèþ — óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ; àòðåçèþ — îòñóòñòâèå ïîëîñòè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, êîòîðûé èìååò âèä ôèáðîçíîãî òÿæà; óäâîåíèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ (ïóçûðíûå ïðîòîêè ñëèâàþòñÿ èëè ïðîõîäÿò ðàçäåëüíî); äèâåðòèêóëû æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ ðåäêî ïðè âðîæäåííûõ äåôåêòàõ ìûøå÷íîãî ñëîÿ; äèñòîïèþ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, ïðè êîòîðîé îí ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ â îáëàñòè ëåâîé äîëè èëè çàäíåé ïîâåðõíîñòè ïå÷åíè, êðóãëîé ñâÿçêè, âíóòðèïå÷åíî÷íî.

Àíîìàëèè ðàçâèòèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ìîãóò ïðîòåêàòü áåññèìïòîìíî, íî ÷àùå íàáëþäàåòñÿ êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà õðîíè÷åñêîãî õîëåöèñòèòà èëè æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè. Äèàãíîç óñòàíàâëèâàþò íà îñíîâàíèè äàííûõ ðåíòãåíîêîíòðàñòíîãî è ðàäèîèçîòîïíîãî èññëåäîâàíèé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Ïðè âûðàæåííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿõ ïîêàçàíî õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå.

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß

Èçîëèðîâàííûå ïîâðåæäåíèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî. Èõ ðàçäåëÿþò íà îòêðûòûå (íîæåâûå è îãíåñòðåëüíûå ðàíåíèÿ) è çàêðûòûå (ðàçðûâû è îòðûâû ïóçûðÿ), âîçíèêàþùèå ïðè òóïîé òðàâìå æèâîòà. Áîëü â æèâîòå ïðè çàêðûòûõ ïîâðåæäåíèÿõ ìîæåò âñêîðå ïðåêðàòèòüñÿ, îäíàêî çàòåì âîçîáíîâëÿåòñÿ — ðàçâèâàåòñÿ êàðòèíà ïåðèòîíèòà.  äèàãíîñòè÷åñêè íåÿñíûõ ñëó÷àÿõ èñïîëüçóþò ëàïàðîöåíòåç èëè ëàïàðîñêîïèþ. Îòêðûòûå ïîâðåæäåíèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ äî îïåðàöèè ìîãóò áûòü çàïîäîçðåíû ïî èñòå÷åíèþ æåë÷è èç ðàíû è ïî ëîêàëèçàöèè åå â ïðîåêöèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Ëå÷åíèå ïîâðåæäåíèé æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ îïåðàòèâíîå. Ïðè íåáîëüøîì ðàçðûâå ñòåíêè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ âîçìîæíî åãî óøèâàíèå. Ïðè ðàíàõ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ çíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðîâ, à òàêæå ïðè ïîëíîì îòðûâå ïóçûðÿ îò ïîâåðõíîñòè ïå÷åíè ïîêàçàíà õîëåöèñòýêòîìèÿ.

ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß

Âûäåëÿþò äèñêèíåçèè, õîëåñòåðîç, õîëåöèñòèò, æåë÷íîêàìåííóþ áîëåçíü, ïàðàçèòàðíûå çàáîëåâàíèÿ.

Äèñêèíåçèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïðîÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì åãî ìîòîðíî-ýâàêóàòîðíîé ôóíêöèè; íåðåäêî ñî÷åòàåòñÿ ñ äèñêèíåçèåé æåë÷íûõ ïðîòîêîâ, â ÷àñòíîñòè ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèè ñôèíêòåðà Îääè. Äëÿ äèñêèíåçèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ õàðàêòåðíà ñâÿçü ïîÿâëåíèÿ áîëåé ñ íåðâíî-ïñèõè÷åñêèì âîçáóæäåíèåì. Ïðè ãèïîòîíèè è ãèïîêèíåçèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ áîëè ÷àùå áûâàþò òóïûìè è ïðîäîëæèòåëüíûìè, â ñëó÷àå ãèïåðòîíèè è ãèïåðêèíåçèè ïðåâàëèðóþò êðàòêîâðåìåííûå ñõâàòêîîáðàçíûå áîëè. Ïðè ïàëüïàöèè âûÿâëÿþò óìåðåííóþ áîëåçíåííîñòü â ïðàâîì ïîäðåáåðüå è ïîäëîæå÷íîé îáëàñòè. Äèàãíîç ñòàâÿò íà îñíîâàíèè êëèíè÷åñêèõ äàííûõ, ðåçóëüòàòîâ ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî è ðàäèîèçîòîïíîãî èññëåäîâàíèé, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íàðóøåíèè ìîòîðíî-ýâàêóàòîðíîé ôóíêöèè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Ëå÷åíèå êîíñåðâàòèâíîå.

Ïàðàçèòàðíûå çàáîëåâàíèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå èíâàçèè âîçáóäèòåëåé ëÿìáëèîçà, îïèñòîðõîçà, ôàñöèîëåçà, àñêàðèäîçà, êëîíîðõîçà, ñòðîíãèëîèäîçà è äð. Íàõîæäåíèå èõ â æ¸ë÷íîì ïóçûðå âûçûâàåò íàðóøåíèÿ åãî ôóíêöèè èëè âîñïàëèòåëüíûå èçìåíåíèÿ åãî ñòåíêè, à òàêæå íåðåäêî ïîðàæåíèå æåë÷íûõ ïðîòîêîâ, ïðîÿâëÿþùååñÿ õîëàíãèòîì, áèëèàðíûì öèððîçîì ïå÷åíè. Ñèìïòîìû ïàðàçèòàðíîãî ïîðàæåíèÿ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ íå ñïåöèôè÷íû — óìåðåííûå áîëè â ïðàâîì ïîäðåáåðüå, äèñïåïòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, äèñôóíêöèÿ êèøå÷íèêà, ëèõîðàäêà, îçíîá, êîæíûé çóä, àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè, ýîçèíîôèëèÿ è äð. Äèàãíîç óñòàíàâëèâàþò ïðè îáíàðóæåíèè ïàðàçèòîâ â äóîäåíàëüíîì ñîäåðæèìîì èëè â êàëå. Ëå÷åíèå êîíñåðâàòèâíîå; ïðè âûðàæåííûõ âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ïðîâîäÿò õîëåöèñòýêòîìèþ.

Îïóõîëè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ äåëÿò íà äîáðîêà÷åñòâåííûå — ïàïèëëîìà, ôèáðîìà, ìèîìà, àäåíîìà, ìèêñîìà è äð. è çëîêà÷åñòâåííûå — ðàê, ñàðêîìà. Äîáðîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè, îáû÷íî ïàïèëëîìû, âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî, ëîêàëèçóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â îáëàñòè äíà æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ è êëèíè÷åñêè íå ïðîÿâëÿþòñÿ. Äèàãíîç ñòàâÿò ïî äàííûì õîëåöèñòîãðàôèè èëè ýõîãðàôèè. Ëå÷åíèå îïåðàòèâíîå (õîëåöèñòýêòîìèÿ).

Ðàê æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ îáíàðóæèâàåòñÿ â îñíîâíîì ó ëèö ñòàðøå 50 ëåò, ãëàâíûì îáðàçîì ó æåíùèí íà ôîíå êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà. Ïî ãèñòîëîãè÷åñêîìó ñòðîåíèþ ÷àùå íàáëþäàåòñÿ àäåíîêàðöèíîìà, çàòåì ñêèðð, ñëèçèñòûé, ñîëèäíûé, ïëîñêîêëåòî÷íûé è íèçêîäèôôåðåíöèðîâàííûé ðàê. Õàðàêòåðíî ðàííåå ëèìôîãåííîå ìåòàñòàçèðîâàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü â ëèìôàòè÷åñêèå óçëû âîðîò ïå÷åíè, ÷òî ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ îáòóðàöèîííîé æåëòóõè è àñöèòà çà ñ÷åò ñäàâëåíèÿ âîðîòíîé âåíû.

íà÷àëüíîé ñòàäèè çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò ïðàêòè÷åñêè áåññèìïòîìíî. Ïðè ðàçâèòèè ðàêà æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ó áîëüíûõ æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíüþ âíà÷àëå ïðåâàëèðóþò ñèìïòîìû ïîñëåäíåé. Âûðàæåííûå ïîñòîÿííûå áîëè è íàëè÷èå ïëîòíîé, áóãðèñòîé îïóõîëè, ïàëüïèðóåìîé â ïðàâîì ïîäðåáåðüå, îáòóðàöèîííàÿ æåëòóõà, èñõóäàíèå, íàðàñòàþùàÿ ñëàáîñòü, ãèïîõðîìíàÿ àíåìèÿ, óâåëè÷åíèå ÑÎÝ, àñöèò — ïðèçíàêè äàëåêî çàøåäøåãî ðàêîâîãî ïîðàæåíèÿ.

Äèàãíîç ìîæíî óñòàíîâèòü íà îñíîâàíèè äàííûõ õîëåöèñòîãðàôèè, ýõîãðàôèè, êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè, à òàêæå îáíàðóæåíèÿ îïóõîëåâûõ êëåòîê ïðè äóîäåíàëüíîì çîíäèðîâàíèè. Ñäàâëåíèå, ñìåùåíèå èëè äåôîðìàöèÿ ðÿäîì ðàñïîëîæåííûõ îðãàíîâ, âûÿâëÿåìûå ïðè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ÿâëÿþòñÿ ëèøü êîñâåííûìè ïðèçíàêàìè îïóõîëè æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ. Ïðîðàñòàíèÿ åå â ïå÷åíü èëè ìåòàñòàçèðîâàíèå îïðåäåëÿþò ïðè ðàäèîèçîòîïíîì, óëüòðàçâóêîâîì èññëåäîâàíèÿõ, öåëèàêî- èëè ãåïàòîãðàôèè, êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè, ëàïàðîñêîïèè. Ëå÷åíèå õèðóðãè÷åñêîå. Ðàäèêàëüíóþ îïåðàöèþ óäàåòñÿ âûïîëíèòü òîëüêî ïðè ðàííèõ ôîðìàõ çàáîëåâàíèÿ. Ïðîãíîç íåáëàãîïðèÿòíûé, ïÿòèëåòíÿÿ âûæèâàåìîñòü îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ íå ïðåâûøàåò 1%. Ïðîôèëàêòèêîé ðàêà Æ. ï. ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ ïî ïîâîäó õðîíè÷åñêîãî õîëåöèñòèòà è æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

æåë÷íûé ïóçûðü àíàòîìèÿ ïàòîëîãèÿ

Îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà íà æ¸ë÷íûé ïóçûðü ðàçíîîáðàçíû ïî ñâîåìó õàðàêòåðó, òåõíèêå è ïîêàçàíèÿì. Ê íèì îòíîñÿòñÿ õîëåöèñòîòîìèÿ (âñêðûòèå ïðîñâåòà æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ), õîëåöèñòîëèòîòîìèÿ (âñêðûòèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ, óäàëåíèå æåë÷íûõ êàìíåé è óøèâàíèå ñòåíêè ïóçûðÿ íàãëóõî); õîëåöèñòýêòîìèÿ (óäàëåíèå æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ); õîëåöèñòîñòîìèÿ (ôîðìèðîâàíèå íàðóæíîãî ñâèùà æ¸ë÷íîãî ïóçûðÿ ); ñîçäàíèå ñîóñòüÿ ìåæäó æ¸ë÷íûì ïóçûðåì è æåëóäêîì (õîëåöèñòîãàñòðîñòîìèÿ), æ¸ë÷íûé ïóçûðü è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêîé (õîëåöèñòîäóîäåíîñòîìèÿ), æ¸ë÷íûì ïóçûðåì è òîíêîé êèøêîé (õîëåöèñòîýíòåðîñòîìèÿ). Íàèáîëåå ÷àñòîé îïåðàöèåé ÿâëÿåòñÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ. Îíà ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ âìåøàòåëüñòâîì íà æåë÷íûõ ïðîòîêàõ, à òàêæå ñî÷åòàòüñÿ ñ îïåðàöèÿìè íà äðóãèõ îðãàíàõ áðþøíîé ïîëîñòè. Âûïèñûâàþò áîëüíûõ, ïåðåíåñøèõ õîëåöèñòýêòîìèþ, îáû÷íî ïîñëå ñíÿòèÿ øâîâ — íà 8—10-é äåíü. Áîëüíûå ìîëîäîãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà ïðè îòñóòñòâèè îñëîæíåíèé è ñ èõ ñîãëàñèÿ ìîãóò áûòü âûïèñàíû íà 4—5-é äåíü ïîñëå îïåðàöèè ïðè óñëîâèè îáÿçàòåëüíîãî ðåãóëÿðíîãî íàáëþäåíèÿ íà äîìó èëè â óñëîâèÿõ ïîëèêëèíèêè, ãäå è ñíèìàþò øâû íà 10—12-é äåíü. Íàèáîëåå ÷àñòûì îñëîæíåíèåì, âñòðå÷àþùèìñÿ ïðè íàáëþäåíèè â ïîëèêëèíèêå çà áîëüíûì, ïåðåíåñøèì õîëåöèñòýêòîìèþ, ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà â îáëàñòè îïåðàöèîííîé ðàíû èëè íàãíîåíèå åå. Ïðè ýòîì íàáëþäàþòñÿ áîëü è ðåçêàÿ áîëåçíåííîñòü â îáëàñòè ðàíû, âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà òåëà, ñëàáîñòü è äð. Ëå÷åíèå ñëåäóåò ïðîâîäèòü òîëüêî â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè, êóäà áîëüíîé äîëæåí áûòü ýêñòðåííî ãîñïèòàëèçèðîâàí, êàê è ïðè âîçíèêíîâåíèè äðóãèõ îñëîæíåíèé ïîñëå õîëåöèñòýêòîìèè (æåëòóõè, æåë÷åèñòå÷åíèÿ èç ðàíû)

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Доброкачественные опухоли желчного пузыря (папилломы, реже множественные —

папилломатоз, фибромы, миомы, аденомы) не имеют специфической клинической

картины, их выявляют при холе цистэктомии, предпринятой по поводу калькулезного

холецистита или на вскрытии.

Эти опухоли нередко сочетаются с желчнокаменной

болезнью (особенно папилломы). До операции правильный диагноз можно поставить с

помощью холецистографии и ультразвуковой эхолокации В отличие от камня желчного

пузыря при холецистографии дефект наполнения или ультразвуковая структура не

меняют своего положения при изменении положения тела больного Опухоль желчного

пузыря является показанием к операции — к холецистэктомии, так как нельзя

исключить ее злокачественное перерождение.

Злокачественные опухоли желчного пузыря (рак, саркома). Рак желчного пузыря

занимает 5—6-е место в структуре всех злокачественных опухолей органов

желудочно-кишечного тракта (2 8% от всех злокачественных опухолей). Отмечено

увеличение частоты заболеваемости раком желчного пузыря среди населения развитых

стран, так же как и увеличение частоты желчнокаменной болезни. Раком желчного

пузыря болеют чаще женщины старше 40 лет, у которых и чаще наблюдается

желчнокаменная болезнь. Из этого следует, что в развитии рака желчного пузыря

существенная роль принадлежит холелитиазу. По некоторым сообщениям, рак

желчного пузыря в 80—100% случаев сочетается с желчнокаменной болезнью

По-видимому, частая травматизация и хроническое воспаление слизистой оболочки

желчного пузыря являются пусковым моментом в дисплазии эпителия желчного пузыря

Рак желчного пузыря отличают быстрое метастазирование опухоли по лимфатическим

путям и инфильтрация прилежащих отделов печени, что приводит к развитию

механической желтухи. По гистологической структуре наиболее часто встречаются

аденокарцинома и скирр, реже — слизистый, солидный и низкодифференцированный

рак.

Клиника и диагностика: на ранних стадиях рак желчного пузыря протекает

бессимптомно или с признаками кальку лезного холецистита, что связано с частым

сочетанием рака желч ного пузыря и желчнокаменной болезни. В более поздних

стадиях также не удается выявить патогномоничных симптомов заболевания и лишь в

фазе генерализации рака наблюдаются как общие признаки ракового процесса

(слабость, утомляемость, отсутствие аппетита, похудание, анемия и др.), так и

местные симптомы (увеличенная бугристая печень, асцит и механическая желтуха).

Холецистография не имеет большой информативности в диагностике рака желчного

пузыря, так как и наличие дефекта наполнения и «отключенный» желчный пузырь

могут быть получены как при раке желчного пузыря, так и при калькулезном

холецистите Большая информация может быть получена при использовании

ультразвуковой эхолокации, компьютерной томографии, гепатосканирования. Наиболее

ценный метод исследования — лапароскопия, позволяющая определить размеры

опухоли, границы ее распространения, наличие отдаленных метастазов, произвести

прицельную биопсию.

Лечение: хирургическое. Радикальные операции удается выполнить у незначительного

числа больных раком желчного пузыря (менее чем у 30%).

К радикальным операциям

при раке желчного пузыря относят холецистэктомию с резекцией прилежа щего

участка печени, реже объем удаляемой зоны печени расширяют до сегментэктомии

или гемигепатэктомии. Во время радикаль ной операции необходимо удалить

лимфатические узлы по ходу печеночно-двенадцатиперстной связки.

Послеоперационная летальность достигает 35% Отдаленные результаты радикальных

операций плохие, 5-летняя выживаемость составляет несколько процентов.

Паллиативные операции выполняют при иноперабельном раке желчного пузыря с

механической желтухой. Используют наружное дренирование желчных протоков или

внутренние билиодигестивные анастомозы, однако технически эти операции выполнимы

в очень редких случаях.

Доброкачественные опухоли желчных протоков встречаются редко По

гистологическому строению выделяют аденомы, папилломы, миомы, липомы,

аденофибромы и др. Характерной клинической картины эти опухоли не имеют.

Проявляются симптомы желчной гипертензии и обтурации желчевыводящих путей.

Пооперационная диагностика доброкачественных опухолей чрезвычайно сложна, а

дифференциальный диагноз со злокачественными образованиями может быть проведен

только интраоперационно после холедохото-мии или холедохоскопии с прицельной

биопсией участка опухоли

Лечение: удаление опухоли в пределах здоровых тканей с последующим сшиванием или

пластикой протока. Показанием к операции служит реальная возможность

малигнизации опухоли, обтурационная желтуха

Рак желчных протоков встречается редко, но чаще, чем рак желчного пузыря.

Опухоль может локализоваться в любом отделе внепеченочных желчных протоков — от

ворот печени до терминального отдела общего желчного проток. Макроскопически

выделяют экзофитную форму, когда опухоль растет в просвет протока и довольно

быстро вызывает его обтурацию, и эндофитную, при ко торой проток равномерно

суживается на протяжении, стенки его становятся плотными, ригидными. Наиболее

частые гистологические типы рака внепеченочных желчных протоков: аденокарцинома

и скирр. У 30% больных отмечается сочетание с желчнокаменной болезнью. Из

особенностей течения рака желчных путей следует отметить его относительно

медленный рост и позднее метастазирование в регионарные лимфатические узлы и

печень.

Клинически рак желчных протоков проявляется при обтурации просвета протока и

нарушении оттока в желчи в двенадцатиперст ную кишку. Основной симптом

заболевания — механическая желтуха. Желтушность кожного покрова появляется без

предшествую щего болевого приступа при раке желчных протоков в отличие от

механической желтухи, вызванной холедохолитиазом. Быстро нарастает

интенсивность желтухи, у некоторых больных она носит интермиттирующий характер,

что связано с распадом ткани опухоли и временным улучшением проходимости

желчных протоков. В желтушной фазе заболевания присоединяются общие симптомы

ракового процесса (слабость, апатия, отсутствие аппетита, похудание, анемия и

др.), нередко развивается холангит, что существенно утяжеляет течение болезни.

При локализации опухоли ниже впадения пузырного протока в общий печеночный

проток можно пропальцировать увеличенный, напряженный, безболезненный желчный

пузырь (симптом Курвуазье). Печень также несколько увеличена, доступна

пальпации. При локализации рака в правом или левом печеночном протоке при

сохраненной проходимости общего печеночного протока желтуха не развивается, что

затрудняет постановку правильного диагноза.

Диагностика: наиболее информативны при раке желчных протоков ультразвуковая

эхолокация, чрескожная чреспеченочная холангиография, ретроградная

панкреатохолангиография, лапаро-скопическая пункция желчного пузыря с

последующей холангио|графией. Морфологическое подтверждение диагноза возможно

только во время операции после холедохотомии или холедохоскопии с прицельной

биопсией опухоли. Особые трудности возникают при инфильтрирующем росте опухоли,

когда приходится иссекать часть стенки протока с последующим микроскопическим

изучением нескольких срезов.

Лечение: хирургическое — иссечение опухоли в пределах здоровых тканей с

последующим сшиванием или пластикой протока, или наложением билиодигестивного

анастомоза (с тощей или двенадцатиперстной кишкой). При локализации опухоли в

терминальном отделе общего желчного протока единственной радикальной операцией

валяется панкреатодуоденальная резекция (см. раздел «Рак поджелудочной железы»).

Паллиативные операции выполняются в запущенных стадиях заболевания, они

направлены на ликвидацию механической желтухи. Применяют реканализацию опухоли

на транспеченочном дренаже, наружную холангиостомию, билиодигестивные

анастомозы.

Рак большого дуоденального сосочка наблюдается в 40% случаев злокачественного

поражения панкреатодуоденальной зоны. Опухоль может исходить из эпителия

терминального отдела общего желчного протока, дистального отдела протока

поджелудочнои железы из слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, покры

вающей большой дуоденальный сосочек. Гистологически чаще всего выявляют

аденокарциному и скирр. Рак большого дуоденального сосочка растет относительно

медленно и поздно дает метастазы в регионарные лимфатические узлы и отдаленные

органы.

Клиника и диагностика: в начале болезни до разви тия механической желтухи

появляются тупые ноющие боли в эпигастральной области и правом подреберье.

Позднее на первое мести выступают симптомы обтурации желчных путей: механическая

желтуха, сопровождающаяся интенсивным кожным зудом, увеличение в размерах

печени, часто можно пропальпировать увеличенный безболезненный желчный пузырь,

нередко развивается холангит На желтушной стадии болезни болевые ощущения у

большинства больных отсутствуют или выражены незначительно, быстро

прогрессируют общие симптомы ракового процесса, интоксикация, кахексия, что

связано с нарушением поступления в просвет кишеч ника желчи и пакреатического

сока, необходимых для гидролиза жиров и белков. В связи с нарушением

белковосинтетической функции печени возникают холемические кровотечения.

Нарушается всасывание жирорастворимых витаминов.

Среди инструментальных методов диагностики наибольшее значение имеет

паралитическая дуоденография, гастродуоденоскопия, чрескожная чреспеченочная

холангиография.

Лечение: на ранних стадиях болезни, когда опухоль неболь ших размеров (до 2 2,5

см) не прорастает все слои стенки двенад цатиперстной кишки, не инфильтрирует

головку поджелудочной железы и не дает регионарных и отдаленных метастазов,

приме пяют операцию папиллэктомии. При этом опухоль иссекают в пре делах

здоровых тканей вместе с терминальным отделом общего желчного протока, протока

поджелудочной железы и прилежащим участком задней стенки двенадцатиперстной

кишки. Затем вшивают общий желчный проток поджелудочной железы в заднюю стенку

двенадцатиперстной кишки. При инвазии опухоли в окружающие ткани выполняют

панкреатодуоденальную резекцию. В запущенных стадиях болезни при общем тяжелом

состоянии больных выполняют паллиативные операции — билиодигестивные анастомозы

— холе-цистоеюностомию, холедохоеюностомию. Пятилетняя выживаемость при

радикальных операциях составляет около 5—8%.