Морфология камней в желчном пузыре

Камни

или конкременты

(от лат.

concrementum

— сросток), представляют собой плотные

образования, образующиеся из состава

секрета или экскрета и свободно лежащие

в полостных органах или выводных протоках

желез.

Причины

камнеобразования

разнообразны и определяются как общими,

так и местными факторами.

К

общим факторам

относятся:

—нарушения

обмена веществ(мочекислого,

жирового (холестерин), углеводного,

минерального), которые могут быть

обусловлены:

а)

характером питания;

б)

географическим фактором,

обусловливающим наличие в воде солей

жесткости;

в)

отравления этиленгликолем

(щавелевокислые микролиты, сферолиты

в почках);

г)

наследственными факторами.

Местные

факторы:

—

нарушение

процессов секреции и резорбции в органе

(сгущение секрета), застой секрета

сопровождается увеличением концентрации

плотных масс;

— воспалительные процессы

(слущенные клетки, лейкоциты, слизь,

бактерии могут стать органической

основой камня; при воспалении возможен

сдвиг рН в щелочную сторону).

Непосредственный

механизм образования камня складывается

из двух процессов: образования

органической матрицы икристаллизации

солей,

причем каждый

из этих процессов в определенных

ситуациях может быть первичным.

Нарушения

секреции,

как и застой

секрета,

ведут к

увеличению концентрации веществ, из

которых строятся камни, и осаждению их

из раствора, чему способствует усиление

реабсорбции и сгущение секрета. При

воспалениив секрете

появляются белковые вещества, что

создает органическую (коллоидную)

матрицу, в которую откладываются соли

(кристаллоидный компонент). Впоследствии

камень и

воспаление нередко становятся дополняющими

друг друга факторами, определяющими

прогрессирование камнеобразования.

Локализация

камней. Наиболее

часто камни образуются в желчных

и мочевых путях,

являясь причиной развития желчнокаменной

и мочекаменной болезней.

Они встречаются также в других полостях

и протоках: в выводных

протоках поджелудочной железы и слюнных

желез, в бронхах и бронхоэктазах

(бронхиальные камни), в криптах миндалин,

на зубах, в кишечнике.

Химический

состав камней.

Желчные камни

могут быть

холестериновыми, пигментными, известковыми

или холестеривово-пигментно-известковыми

(сложные, или

комбинированные,

камни). Мочевые камни могут

состоять из мочевой кислоты и ее солей

(ураты), фосфата кальция (фосфаты),

оксалата кальция (оксалаты), цистина и

ксантина. Бронхиальные

камни состоят

обычно из инкрустированной известью

слизи.

Цвет

камней

определяется их химическим составом:

белый (фосфаты), желтый (ураты),

темно-коричневый или темно-зеленый

(пигментные).

Величина

камней

различна. Встречаются огромные камни

и микролиты. Они могут быть одиночными

и множественными.

Форма

камня нередко

повторяет полость, которую он заполняет:

круглые или овальные камни находятся

в мочевом и желчном пузырях, отростчатые

— в лоханках и чашечках почек (коралловидные

камни), цилиндрические — в протоках

желез. Нередко они имеют граненые,

притертые друг к другу поверхности

(фасетированные

камни). Поверхность

камней бывает не только гладкой, но и

“шероховатой” (оксалаты, например,

напоминают тутовую ягоду), что травмирует

слизистую оболочку, вызывает ее

воспаление. На распиле камни имеют в

одних случаях радиарное строение

(кристаллоидные), в других — слоистое

(коллоидные),

в третьих —

слоисто-радиарное (коллоидно-кристаллоидные).

Значение

и осложнения образования камней.

Камни могут не иметь клинических

проявлений и обнаруживаться случайно

при патологоанатомическом вскрытии.

Однако, они могут повлечь и очень

серьезные последствия. Нарушая выведение

секрета, они ведут к тяжелым осложнениям

общего

(например,

желтуха при закупорке общего желчного

протока) или местного

(например, гидронефроз при обтурации

мочеточника) характера.

В

результате давления камней на ткань

может возникнуть ее омертвение —

пролежень

(почечные лоханки, мочеточники, желчный

пузырь и желчные протоки, червеобразный

отросток), что может сопровождаться

развитием перфорации, спаек, свищей.

Камни часто бывают причиной воспаления

полостных органов (пиелит, цистит,

холецистит) и протоков (холангит,

холангиолит), так как травмируют ткань,

создают ворота инфекции, вызывают застой

секрета или экскрета и составляют основу

мочекаменной и желчнокаменной болезни.

При

травматизации камнями слизистой оболочки

возможно развитие кровотечения (например,

гематурии — появления крови в моче)

и/или рефлекторного спазма гладкомышечной

оболочки, что лежит в основе приступов

острых болей — желчной или почечной

колики.

Соседние файлы в предмете Патологическая анатомия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Классификация желчных камней. Имеется несколько разных классификаций желчных камней в зависимости от их состава. Максимально различают 4 типа конкрементов:

1) холестериновые камни, содержащие около 95%

холестерина и немного билирубиновой извести;

2) пигментные конкременты, состоящие в основном из билирубиновой извести, холестерина в них менее 30%;

3) смешанные холестерино-пигментно-известковые камни;

4) известковые камни, содержащие до 50% карбоната кальция и немного других составных частей.

Однако чаще выделяют два основных типа желчных камней: холестериновые и пигментные, разные по составу и патогенезу. Клинические синдромы, вызываемые камнями в желчном пузыре, не зависят от типа камня. Схематическое расположение камней в желчевыводящих путях показано на рис.1.

Холестериновые камни. Встречаются с частотой 80-90%. Состоят главным образом из холестерина (доля которого обычно >60%), муцина, билирубината, фосфата, карбоната и пальмитата кальция, а также небольших количеств других субстанций. «Чистые» (100%) холестериновые камни составляют примерно 10-15% всех холестериновых камней.

Некоторые камни содержат меньше чем 60% холестерина, но имеют морфологические и микроструктурные признаки типичных холестериновых камней, их называют смешанными камнями. Консистенция их в виде кристаллов с ядром. Рентгенконтрастные — в 15%.

Если общее содержание желчных кислот, лецитина и холестерина принять за 100%, то любое их соотношение можно представить в виде точки внутри этого треугольника. Заштрихованная зона представляет те соотношения трех компонентов, при которых холестерин остается в растворе и не

выпадает в виде кристаллов. Любая желчь, в которой количественные соотношения трех указанных компонентов находятся вне этого заштрихованного участка, называется литогенной, то есть «камнеобразующей».

На основании соотношения желчных кислот, холестерина и лецитина можно рассчитать так называемый индекс

литогенности, который представляет собой частное от деления количества холестерина, находящегося в данной желчи, на количество холестерина, которое может быть растворено при данном соотношении желчных кислот, лецитина и холестерина:

количество холестерина в данной желчи индекс______ —

литогенности количество холестерина, которое может быть растворено при данном соотношении желчных кислот, лецитина и холестерина

Если индекс литогенности меньше единицы, такая желчь называется ненасыщенной, если больше единицы — перенасыщенной (очень часто вместо термина «индекс литогенности» используют термин «индекс насыщения» холестерина). Желчь, перенасыщенная холестерином, склонна к выпадению холестерина в кристаллы, поэтому ее называют литогенной. Супернасыщение желчи холестерином (индекс насыщения холестерина >1) — необходимое, но не достаточное условие для образования этого типа камней. Значимым считается абсолютное или относительное повышение муцина, других пронуклеаторов и ионов кальция в желчном пузыре, а также снижение антинуклеаторных факторов. В некоторых случаях определенная роль отводится стазу желчного пузыря.

Начальным этапом в образовании холестериновых камней выступает нуклеация холестериновых моногидратных кристаллов из билиарных холестерино-фосфолипидных пузырьков и образования ядра камня путем агрегации кальциевых солей пигмента и/или муцина. Время нуклеации желчи (время до образования кристаллов холестерина) у пациентов с

холестериновыми камнями значительно короче, чем у лиц из контрольных групп. Сочетается данный вид камней с нарушением функции желчного пузыря, инфекцией, нарушением энтерогепатической циркуляции.

Пигментные камни. Встречаются в 10-20%. Состоят в основном из билирубина и солей кальция. Существует два типа пигментных камней: черные и коричневые.

Черные пигментные камни. Состоят из билирубината кальция и других соединений билирубина, муцина, кальциевых солей фосфата и карбоната, и небольших количеств других субстанций. Обнаруживаются почти исключительно в желчном пузыре (редко в желчных протоках). Консистенция их твердая. Рентгенконтрастные в 60%.

Состояния, связанные с риском развития этого типа камней, включают:

— пожилой возраст;

— цирроз печени;

— хронический гемолиз (в частности, серповидно-клеточная анемия и наследственный сфероцитоз);

— длительное полное парентеральное питание.

Коричневые пигментные камни. Состоят из билирубината

кальция, холестерина, пальмитата кальция и других субстанций. Обнаруживаются главным образом в желчных протоках. В странах Восточной Азии коричневые пигментные камни часто определяются в желчном пузыре, в Западных странах — значительно реже. Консистенция их мягкая, крошатся. Рентгенонегативные. Большинство пациентов с коричневыми камнями в желчных протоках характеризуются наличием стаза и/или инфекции как предрасполагающих состояний. Этот тип камней может быть обнаружен у пациентов через много лет после холецистэктомии.

Преципитация кальциевых солей и пигмента является основным патофизиологическим механизмом пигментных камней. Неспособность поддерживать ионы кальция в растворе рассматривается как ключевой момент, который приводит к преципитации (осаждению) билирубината, фосфата и карбоната кальция. Считается, что муцин желчного пузыря действует как пронуклеаторный фактор.

Еще по теме Морфология:

- Морфология QRS

- Морфология

- Морфология эндотелия

- Патологическая морфология белой горячки

- Эритропоэз. Морфология, кинетика, функции эритроцитов

- ЧАСТЬ III. КРАТКИЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И КОДИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА МОРФОЛОГИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ КРАТКИЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- КРАТКИЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И КОДИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА МОРФОЛОГИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ КРАТКИЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Литература:

- Литературa

- Электрофизиологическое исследование

- Лабораторные данные

- КЛАСС II НОВООБРАЗОВАНИЯ (C00-D48)

- Список литературы.

- Экстрасистолия

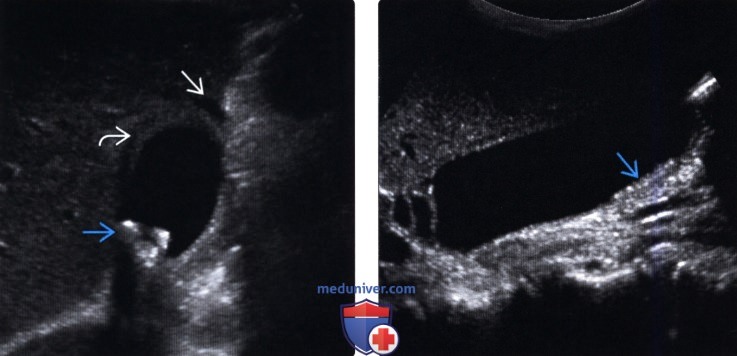

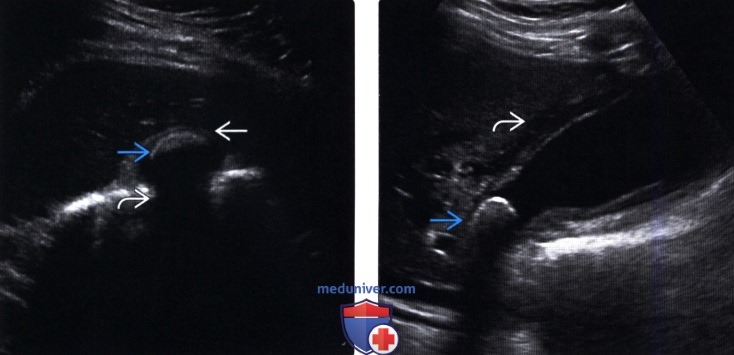

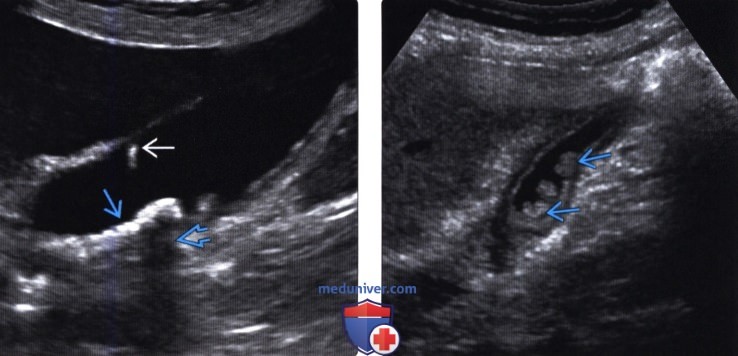

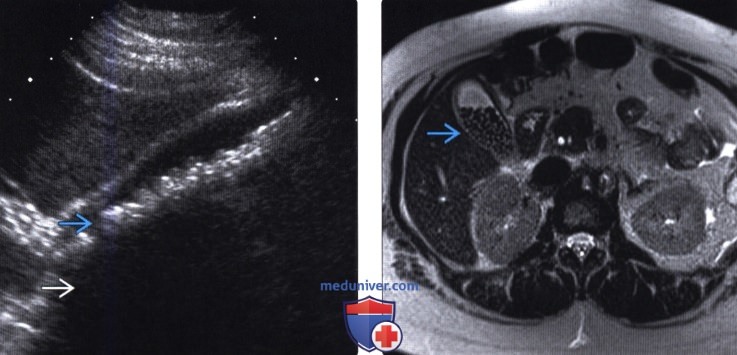

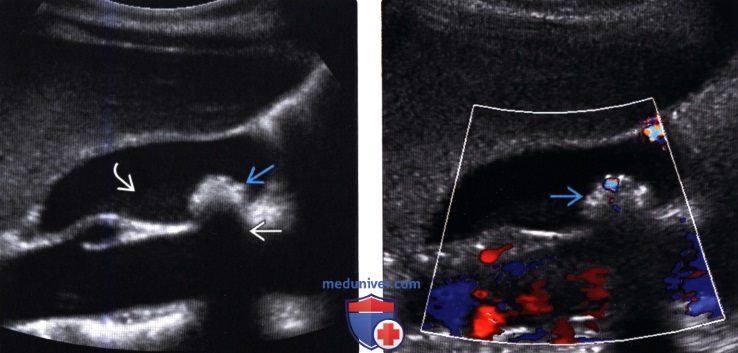

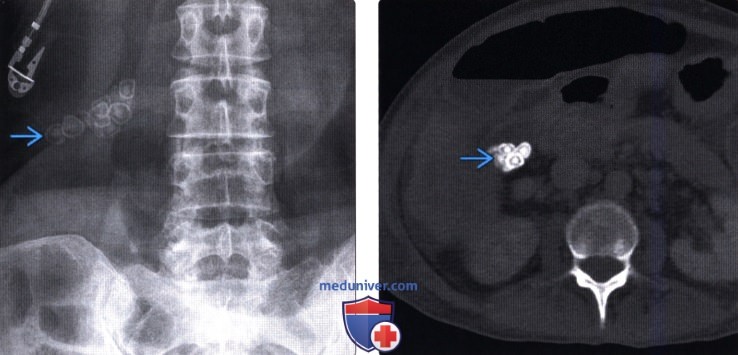

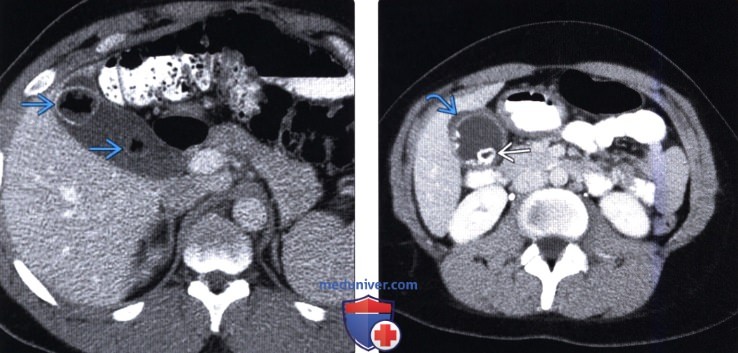

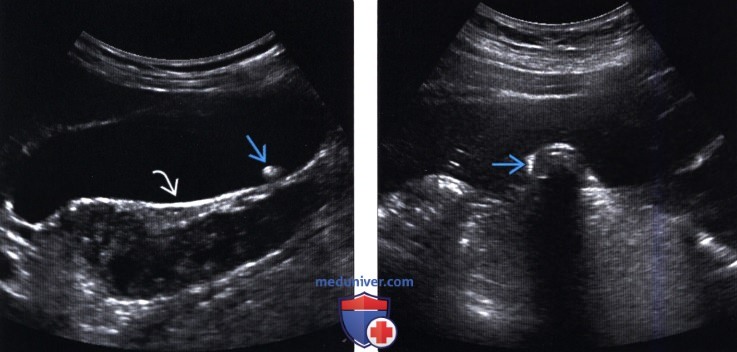

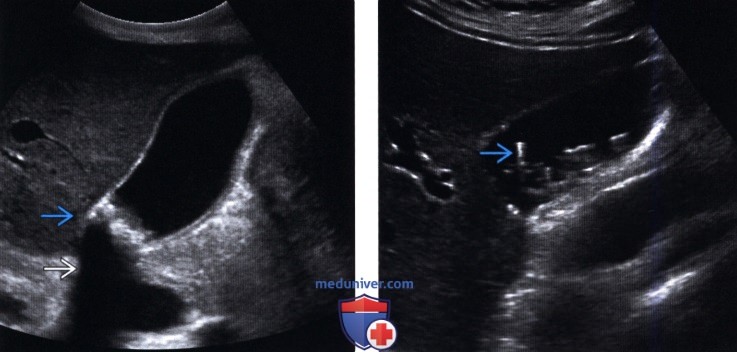

Лучевая диагностика камней в желчном пузыре (холелитиаза)а) Синонимы: б) Визуализация: 1. Общая характеристика: 2. УЗИ при камнях в желчном пузыре (холелитиазе):

3. Рентгенологические данные камней в желчном пузыре (холелитиаза): 4. КТ при камнях в желчном пузыре (холелитиазе): 5. MPT при камнях в желчном пузыре (холелитиазе): 6. Внесосудистые инвазивные методы визуализации: 7. Сцинтиграфия: 8. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика камней в желчном пузыре (холелитиаза): 1. Полип желчного пузыря: 2. Сладж пузырной желчи: 3. Карцинома желчного пузыря: 4. Очаговый аденомиоматоз: 5. Паразитарная инфестация желчного пузыря: 6. Кишечные газы: 7. Эмфизематозный холецистит:

г) Патология: 1. Общая характеристика: 2. Макроскопические и хирургические особенности: 3. Микроскопия: д) Клинические особенности: 1. Проявления камней в желчном пузыре (холелитиаза): 2. Демография: 3. Эпидемиология: 4. Течение и прогноз: 5. Лечение камней в желчном пузыре (холелитиаза): е) Диагностическая памятка: 1. Следует учесть: 2. Советы по интерпретации изображений: ж) Список использованной литературы: — Также рекомендуем «УЗИ при песке в желчном пузыре (эхогенной желчи)» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 5.11.2019 |