Лечебный патоморфоз при раке желудка это

Проблема изучения злокачественных опухолей, несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние десятилетия, продолжает оставаться в центре вниманияученых всего мира в связи с постоянным ростом заболеваемости. Лекарственная терапия опухолей в последние гоДы претерпела существенные изменения и в настоящее время стоит в оДном ряду с хирургическим и лучевым методами лечения.

Рак желудка остается одной из главных проблем современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируется около 800000 новых случаев заболевания и около 600000 смертей [1]. На рубеже XX-XXI веков не достигнуто удовлетворительных результатов лечения данной нозологии. Показатели 5-летней выживаемости по данным большинства авторов редко превышают 20¿ рубеж. Одной из основных причин неудовлетворительных результатов лечения является поздняя диагностика заболевания и несовершенство имеющихся методов терапии [2]. В настоящее время удельный вес больных раком желудка, выявленных в 1-2 стадии, не превышает 23¿, а в 4 стадии — 28¿. Таким образом, около 50¿ больных выявляется в III стадии опухолевого процесса, когда применение только одного локального метода воздействия оказывается недостаточным [3]. Поэтому весьма оправданным является поиск новых методов и схем лечения местнораспространенного рака желудка.

Цель исследования: оценка непосредственных результатов эффективности неоадъювантной лекарственной терапии рака желудка.

Материалы и методы: Проведено исследование эффективности лечения местнораспространенных форм рака желудка. Проведено 62 больным комбинированное лечение — неоадъювантная полихимиотерапия á операция. Предоперационное лечение проведено по схеме: таксотер- 75 мг/м2 1 день á 5-фторурацил 500 мг/м2 2- 5-ый дни á лейковорин 50 мг/м2 2-5 дни.

Непосредственные результаты предоперационной химиотерапии оценивались по данным объективного и субъективного эффекта лечения.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ [4] об эффективности противоопухолевого лечения судят по степени регрессии опухоли:

- — полная регрессия опухоли (резорбция)

характеризуется исчезновением всех признаков заболевания на срок не менее 4 недель;

- — частичная регрессия опухоли — уменьшение измеряемых опухолей и метастазов на 50¿ сроком не менее 4 недель;

- — стабилизация — уменьшение опухоли и метастазов менее чем на 50¿ без появления новых опухолевых очагов;

- — без эффекта — объективного уменьшения опухоли и метастазов не отмечено, прогрессирование процесса.

Лечебный патоморфоз определялся по методике Лавниковой Г.А.(1976 год) [5]:

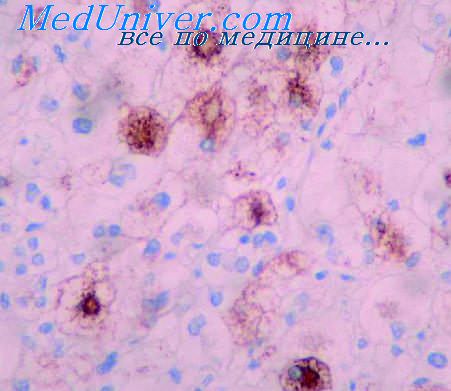

- при I степени повреждения заметных изменений в общей структуре опухоли отметить не удается, имеется лишь не свойственный данной опухоли полиморфизм и дистрофия клеток, подавление митозов;

- при II степени в облученных опухолях основная масса паренхимы сохранена, но на гистотопографических срезах отчетливо видны очаги регрессивных изменений различного характера при наличии выраженных дистрофических изменений в клетках. Отмечается нарушение деления с появлением гигантских клеток, сосудистые изменения, активизацию клеток соединительной ткани;

- при III степени — структура опухоли резко нарушена за счет фиброзного замещения или обширного некроза, или круглоклеточной инфильтрации, выраженных в разных опухолях в неодинаковой степени; на этом фоне определяют остатки опухоли в виде разрозненных групп паренхиматозные клеток обычно с резкими дистрофическими изменениями. Отмечаются выраженные сосудистые расстройства в виде кровоизлияния и лимфостаза: в окружающих нормальных тканях нарастают явления атрофии и дистрофии;

- к IV степени повреждения относят полное исчезновение паренхиматозных элементов опухоли, установленное на гистотопографических срезах, в этих случаях в препаратах могут иногда определяться лишь «следы» бывшей опухоли либо в виде гранулем вокруг роговых масс, либо очагов некроза, лишенных клеточных элементов, либо озер слизи (при слизеобразующих опухолях); выявляется также замещение некротизированной опухоли соединительной тканью, импрегнация ее солями извести, кистообразование. Результаты исследования и обсуждение. Проведено исследование объективных показателей эффективности проводимого неоадъювантного лечения. Анализ показал, что у 31 пациента (50¿), перенесших полихимиотерапию в неоадъювантном режиме, имелись признаки регрессии опухоли. В 3 (4,8 Ã 0,22¿) случаях отмечена полная регрессия опухоли. В 13 (20,9 Ã 0,41¿) случаях отмечена стабилизация процесса, однако, согласно критериям ВОЗ, этот результат мы не считали положительным (см. таблицу 1).

Таблица 1 — Эффективность неоадъювантной химиотерапии (n=62)

Эффект неоадъювантной терапии (критерии ВОЗ) | Абсолютное число | % |

Полная регрессия | 3 | 4,8 Ã 0,22 |

Частичная регрессия | 28 | 45,2 Ã 0,5 |

Стабилизация | 13 | 20,9 Ã 0,41 |

Нет эффекта | 18 | 29,1 Ã 0,46 |

Лечебный патоморфоз изучался и в процессе лечения (после проведения курсов полихимиотерапии), а также при окончательном морфологическом исследовании операционного материала.

При морфологическом исследовании операционного материала выявлен лечебный патоморфоз I-II степени у 18 пациентов (29,0¿). В 7 случаях (11,3¿) достигнут лечебный патоморфоз III степени. Кроме того, в 3 случаях (4,8¿) отмечена полная регрессия опухоли. У этих же больных при морфологии выявлены некротические изменения в метастатических лимфоузлах (патоморфоз IIIIV ст.). В 34 (54,9¿) случаях морфологическое исследование послеоперационного материала не выявило эффекта неоадъювантной терапии (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1 — Эффективность неоадъювантной терапии на основании лечебного патоморфоза Таким образом, проведение неоадъювантной терапии подтверждается результатами морфологического пациентам местнораспространенной формой рака желудка исследования патоморфозом различной степени приводит к полной или частичной регрессии опухоли, что выраженности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J., Teppo L., Thomas D.B., eds. Cancer Incidence in Five Continents // IARC Scientific Publication. — Lyon, France: IARC Press, 2003. — No. 155. — Vol. VIII. — Р. 85-96.

- Чиссов В.И., Старинский В.В. (ред.) Состояние онкологической помощи населению России в 1999 году. — М.:Медиа-Пресс, 2000. — 132 с.

- Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., Махатаева А.Ж., Сейсенбаева Г.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2007 году (статистические материалы). — Алматы: Баспа, 2008. — 252 с.

- МКБ-О: Международная классификация онкологических болезней //2-е издание Перси К., Холтен В.В., Мур К. (ред.). — ВОЗ, Женева: 1995. — С. 108-116.

- Лавникова Г.А. Некоторые закономерности лучевого патоморфоза опухолей человека и их практическое использование // Вестник Академии медицинских наук СССР. — 1976. — № 6. — С. 13-19.

Фамилия автора: О.К. ЖАНДОСОВ, Г.К. КАУСОВА

Лечебный патоморфоз опухоли. Оценка патоморфоза опухолевой болезни.Вопрос о структуре самого лечебного патоморфоза болезни продолжает оставаться дискуссионным. Как известно, этиология н патогенез подавляющего большинства опухолевых болезней точно не установлены, а потому эти элементы не могут служить достоверными показателями патоморфоза. Наиболее значимыми являются изменения клинических и морфологических проявлений болезни. Именно эти изменения входят в число существенных признаков, раскрывающих содержание понятия. В разряд патоморфоза следует отнести изменчивость н другие элементы болезни, в частности, ее осложнения, неходы н непосредственные причины смерти. Часто возникает вопрос о том, все ли изменения болезни и опухоли можно отнести к патоморфозу. Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что к патоморфозу могут быть отнесены лишь типовые и стойкие изменения болезни (опухоли) Я. Л. Раппопорт (1962) подчеркивал, что нозоморфоз — это не эксцесс, выходящий за рамки клинико-анатомических вариаций, свойственных данной опухоли. Нозоморфоз представляет собой типичное для данной опухоли (либо для данного метода лечения) явление. Следует при этом, однако, помнить, что «типичное», «стандартное» для опухоли весьма относительно, как относительна и сама клиническая и морфологическая характеристика патоморфоза. Вместе с тем патоморфоз — это не беспорядоч ное н хаотичное изменение. Изучение проявлений и механизмов патоморфоза позволяет выделить его общую и главную черту — перестройку закономерностей происхождения и развития болезни (родовое понятие) на уровне вида, популяции и индивидуума (видовое отличие).

Иными словами, в понятие «патоморфоз» входят типичные явления, повторяющиеся существенные отношения, отражающие определенные и во многом пока еще не установленные закономерности возникновения, развития и проявления опухолевого процесса. Следует отметить, что по мере усовершенствования лучевых методов лечения и увеличения числа лекарственных средств с усилением их лечебных свойств при химиотерапии возрос не только лечебный потенциал врача-онколога, но также возросло и количество повреждений различных органов и тканей. Ятрогенные патологические процессы не только изменяют клинико-анатомические проявления опухолевой болезни, но и могут быть непосредственной причиной смерти. Однако разнообразные неблагоприятные реакции на медикаментозные средства, а также осложнения, вызванные хирургическими и терапевтическими вмешательствами, в проявление патоморфоза включать не следует. Установление патоморфоза опухолевых болезней представляет интерес с точки зрения практики и теории медицины. Данные о патоморфозе опухолей используют на практике для сравнения разных методов лечения, для оценки эфектквкости проводимого (или уже законченного) лечения для объективного обоснования прогноза и его критериев, для оптимизации сроков диспансерного наблюдения и экспертизы трудоспособности, а также для других целей. Наблюдения патоморфоза в клинике одновременно являются основой для теоретических разработок в различных областях онкологии, патологии, радиобиологии и т. д. Сюда можно отнести разработку принципов лечения злокачественных новообразований, изучение сущности биологического действия ионизирующих излучений, взаимоотношения опухоли и организма в условиях лечения, восстановления повреждений нуклеиновых кислот и клеточных органелл и т. д. В качестве примера важности изучения лечебного патоморфоза опухолей достаточно привести данные ВОЗ (Женева, 1982) из доклада «Оптимизация лучевой терапии». Различия в характере используемых методов противораковой терапии свидетельствуют о том, что даже в развитых странах еще не удалось добиться повсеместной оптимизации ее программ. Около одной трети всех больных раком нуждаются в лучевой терапии либо отдельно, либо в сочетании с хирургическим лечением, тогда как потребность в хирургическом лечении отдельно или в сочетании с другими методами выявляется в половине случаев заболевания раком. Менее одной десятой всех больных раком подвергаются химиотерапии, гормонотерапии и другим видам лечения, а около четверти всех больных либо не получают специфического лечения, либо находятся на слишком поздних стадиях заболевания для применения соответствующих методов лечения. Следовательно, знание особенностей патоморфоза болезни и патоморфоза опухоли необходимо для оптимизации лечения. Решение этой проблемы требует решения многих частных вопросов, например, определяет ли гистологическое строение опухоли ее чувствительность к лечебному фактору (излучению, хнмиопрепарату, гормону и т. д.). В широком плане вопрос должен решаться в рамках проблемы взаимоотношения общего и частного с тем, чтобы не уклониться в морфологизм, функционализм и другие крайности. В зависимости от клинической ситуации и цели исследования для выявления и оценки патоморфоза можно использовать любые доступные методы и подходы клинические, морфологические, радиологические, рентгено логические, биохимические и др. Неуклонно возрастает роль цитологических исследований в оценке патоморфоза. Каждый метод используемся либо самостоятельно, либо в комплексе. Объектом морфологического исследования может быть биопсийныи, операционный и секционный материал. Морфологическое исследование леченых опухолей не отличается от общих правил обработки онкологического материала. Следует лишь подчеркнуть 3 момента. Во-первых, на всех этапах исследования должно руководствоваться клинико-анатомическнм принципом, который подразумевает тесный контакт патологоанатома и клинициста на практике и в познании. Приступая к исследованию материала, патологоанатом должен располагать необходимыми клиническими сведениями о больном, о цели и об особенностях проведенного лечения (метод лечения, доза облучения или химиопрепарата, вид и сроки оперативного лечения и т. п. ). Без данных о характере лечения производить оценку патоморфоза не рекомендуется ввиду возможных ошибок и дискредитации морфологического метода и самого исследования. Во-вторых, максимального внимания заслуживают те случаи, в которых после лечения визуально опухоли не находят. При предоперационной лучевой и/или химиотерапии с видимым исчезновением опухоли операционный материал приходится исследовать иногда повторно с обработкой большого числа биоптатов. Снять диагноз «рака» почти всегда бывает труднее, чем его установить. В-третьих, при оценке патоморфоза обязателен сравнительный метод. Сравнение может быть либо на уровне конкретного больного (повторные пункции опухоли и биопсии в процессе лечения, сравнение биопсийного и операционного материала и т.д.), либо на уровне группы больных одной нозологической формой (сравнение типичных проявлений болезни). — Вернуться в оглавление раздела «гистология» Оглавление темы «Противоопухолевый иммунитет. Патоморфоз опухоли.»: |

Оценить результат. Лечебный патоморфоз при раке молочной железы – это система оценки терапии, выполненной при инвазивной карциноме в груди. Степень излеченности определяет дальнейшую тактику, прогноз и вероятность выздоровления.

Лечебный патоморфоз при раке груди

Ответ на терапию (лекарственную и лучевую) есть всегда, но далеко не во всех случаях опухоль в груди отвечает на лечение полным исчезновением и значительным регрессом. В некоторых случаях даже умеренно выраженное положительное влияние цитостатиков и лучей может стать хорошим подспорьем на этапе предоперационной подготовки. Лечебный патоморфоз при раке молочной железы позволяет оценить (объективизировать) эффективность по следующим морфологическим критериям:

· Дистрофия опухолевых клеток;

· Некроз в узле (синдром распада опухоли);

· Изменение клеточной структуры (полиморфизм);

· Снижение активности опухолевой тканей (уменьшение и прекращение митозов);

· Ускорение инволютивных процессов в ткани молочной железы (фиброз и гиалиноз).

Лучший вариант – полный лечебный патоморфоз (pCR – pathologic complete response), при котором происходит тотальное исчезновение опухолевых клеток из первичного очага и из ближайших лимфатических узлов. Существует несколько систем подсчета морфологических изменений в опухоли на фоне лечения, из которых чаще всего используют классификации Лушникова-Лавниковой и Мюллера-Пейни. Реже врачи пользуются Ноттингенским индексом, параметрами RBC, степенями Chevallier и Shataloff.

Классификация Лушникова-Лавниковой

Один из вариантов оценки результатов нехирургического лечения рака молочной железы разделяет морфологические исходы терапии на 4 степени:

1. Незначительные дистрофические изменение в небольшом количестве опухолевых клеток;

2. В дополнении к дистрофии есть очаги некротического распада;

3. Выраженный некроз с дистрофией, но при сохранении части раковых клеток;

4. Тотальная гибель опухоли.

Важно понимать – 4 степень (pCR) вовсе не означает, что это полная победа над карциномой. Уничтожение первичного очага не гарантирует отсутствие микрометастазов и возможное возвращение опухоли в виде рецидива.

Лечебный патоморфоз по Миллеру-Пейни

Оценка объема опухолевой ткани. Выделяют 5 степеней терапевтического воздействия на рак молочной железы:

· Незначительное снижение количества или отсутствие каких-либо изменений в опухолевой ткани;

· Карцинома потеряла менее 30% всего объема собственных раковых клеток;

· Утрата значительной части опухолевой массы (30-90%);

· Почти полное исчезновение злокачественного новообразования (более 90%) с обнаружением единичных раковых клеток;

· Полное уничтожение первичного очага с формированием фиброзной ткани в месте опухоли.

Важно учитывать морфологические изменения не только в исходном злокачественном узле, но и в близлежащих лимфатических узлах.

Объективная проверка результатов лекарственной и лучевой терапии нужна для выбора метода хирургического лечения. Можно подумать об использовании органосохраняющих вариантов операции при достижении оптимального эффекта (pCR) от лекарств и облучения на предоперационном этапе. Нельзя даже помышлять о нерадикальном хирургическом вмешательстве, если получен слабый или частичный лечебный патоморфоз при раке молочной железы.

Статья опубликована на сайте parashistay.ru

Патоморфоз опухолевых болезней. Раковый нозоморфоз.Понятие «патоморфоз» опухолевых болезней в настоящее время широко используется в различных областях медицинской науки и практики. О патоморфозе говорят многие специалисты. Такое повышенное внимание к пато морфозу связано в первую очередь с успехами диагностики и лечения опухолевых заболеваний. Изменение опухолевой болезни как целого явления и опухоли как местного ее проявления под влиянием лечебных методов, которые постоянно совершенствуются, подтверждено разными исследованиями и в различных формах. Это изменение уже давно установлено эмпирически в практике клинической онкологии по мере разработки и внедрения новых методов лечения. Понятие «патоморфоз» появилось в научной литературе в связи с изменчивостью болезней. В настоящее время этот термин используется в широком и в узком значениях. Онкоморфоз, например, выражается в росте контингента больных злокачественными новообразованиями в нашей стране за период с 1970 по 1980 г, в увеличении числа лиц, живущих 5 и более лет после установления диагноза злокачественной опухоли. Имеются изменения в структуре заболеваемости, в частности снижение уровня заболеваемости населения раком нитевода, желудка и шейки матки, но увеличение числа выявленных онкологических больных раком легкого и бронхов, молочной железы, прямой кишки. В основе изучения этого вида патоморфоза лежит эпидемиология опухолей и статистический метод.

Методологической основой исследований онкоморфоза является положение о диалектическом единстве и взаимодействии социальных и биологических факторов в жизни человека. Медицинский аспект проблемы прежде всего связан с вопросами профилактики и организации онкологической помощи населению, включая диагностику и лечение болезни. В энциклопедическом словаре медицинских терминов указано, что различают «патоморфоз» (стойкое изменение клинических и морфологических проявлений болезни под влиянием каких-либо факторов окружающей среды) и «патоморфоз, терапевтически обусловленный» (изменение клинических и морфологических проявлений болезни, обусловленное преимущественно интенсивным применением лекарственных средств, в том числе антибиотиков, гормональных средств). Еще раньше различали истинное и ложное изменение болезни. К истинному изменению относили спонтанную (естественную) и искусственную (терапевтически обусловленную) изменчивость болезни. В качестве причин спонтанного патоморфоза называли изменения внешних причин болезни, переменв среде обитания и изменения внутренних причин, в частности конституции человека. Причину ложной изменчивости усматривали в накоплении знаний о ранее известных болезнях и смене представлений. Термин «патоморфоз» часто используется для обозначения изменения не только болезни как целого, т. е. в смысле нозоморфоза, но и для характеристики изменчивости ее отдельных элементов, чаше всего клинических и морфологических проявлений заболевания. Отсюда возникли клинический и морфологический патоморфоз 6 онкологии нередко под патоморфозом понимают изменения только опухоли, обусловленные теми или иными лечебными процедурами. Поскольку вопрос о соотношении общего и местного в опухолевом росте не решен и продолжает оставаться дискуссионным, то употребление термина «лечебный патоморфоз опухоли» по отношению к изменению местного проявления болезни правомерен. Вместе с тем определения типа «клинический патоморфоз» или «морфологический патоморфоз» суживают границы понятия, а потому их употребление нежелательно. Морфологические заключения типа «раковые клетки с выраженным лечебным патоморфозом» неприемлемы вообще, поскольку сводят сущность процесса только к клеточному уровню. В этих случаях следует указывать на характер обнаруженных изменений раковые клетки с выраженными повреждениями (дистрофия, некроз), резким полиморфозмом, в виде гигантских клеток и т. д. Хотя изменения паренхимы опухоли при лечении являются н показате лем патоморфоза» и одновременно ведущим звеном процесса, но ими он не исчерпывается. Сводить патоморфоз опухоли только к местным изменениям ошибочно. — Также рекомендуем «Лечебный патоморфоз опухоли. Оценка патоморфоза опухолевой болезни.» Оглавление темы «Противоопухолевый иммунитет. Патоморфоз опухоли.»: |