Иннервация печени желчного пузыря

(рис.

19)

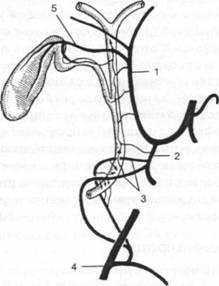

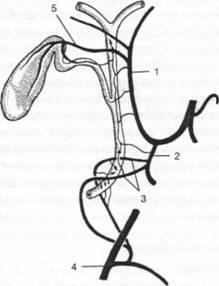

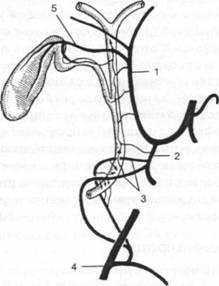

Рис.

19. Артерии желчных путей (схема). 1 —

собственная печеночная артерия; 2 —

гастродуоденаль-ная артерия; 3 —

панкреатодуоденальная артерия; 4 —

верхняя брыжеечная артерия; 5 — пузырная

артерия. У 90% людей пузырная артерия

отходит от правой печеночной и, окруженная

рыхлой субсерозной клетчаткой, идет

вправо и наискось к левой боковой

поверхности шейки желчного пузыря.

Место прикрепления пузырной артерии к

желчному пузырю постоянно и соответствует

положению в области шейки желчного

пузыря лимфатического узла Москаньи

(лимфоузел — страж пузырной артерии).

На

границе между шейкой и телом артерия

делится на две ветви — переднюю и заднюю,

которые тянутся ко дну пузыря. Длина

ствола артерии — 1-2 см, диаметр — 1-2 мм.

При длительном воспалении пузыря,

сопровождающемся его увеличением,

калибр артерии увеличивается; при

сморщенных, атрофичных — просвет сосуда

становится меньше.

Встречается

много вариантов отхождения и расположения

пузырной артерии. Она может отходить

от правой печеночной артерии, собственно

печеночной артерии, от желудочно-дуоденальной

артерии, т. е. от любого сосуда, занимающего

крайнее правое положение в

печеночно-двенадцатиперстной связке.

Но во всех случаях пузырная артерия

отходит в одном и том же направлении

под углом 40-50° от более крупной артерии

в направлении шейки желчного пузыря.

Место отхождения пузырной артерии

определяется более высоким или более

низким расположением шейки желчного

пузыря по отношению к печеночно-двенадцатиперстной

связке.

Лимфатическая система печени

Печень

содержит лимфатическое русло, только

сопровождающее эпителий желчных

протоков. В составе печеночных долек

лимфатический дренаж отсутствует. В

интраорганных сосудах печени различают

поверхностные и глубокие. Лимфатические

сосуды диафрагмальной поверхности

направляются в региональные узлы,

расположенные в грудной полости — над

диафрагмой, в средостении, и в брюшной

полости. Лимфатические сосуды наружной

группы направляются в лимфатические

узлы брюшной и грудной полости. Сосуды

внутренней группы направляются к

печеночным венам и к нижней полой вене.

Передние сосуды диафрагмальной

поверхности правой доли печени переходят

на желчный пузырь или уходят в борозду

пупочной вены. На висцеральной поверхности

печени выделяют внутреннюю и заднюю

группу лимфатических сосудов. Задние

коллекторы направляются к нижней полой

вене и впадают в узлы, расположенные

возле брюшного отдела аорты. Внутренние

коллекторы висцеральной поверхности

правой доли идут на желчный пузырь, из

которого выходят лимфатические сосуды,

к пузырному лимфатическому узлу,

расположенному у шейки желчного пузыря.

Иннервация печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей

Иннервация

печени осуществляется блуждающими

нервами, ветвями главного и нижних

диафрагмаль-ных сплетений И правым

диафрагмальным нервом. Симпатические

волокна печень получает от малого и

большого главных нервов посредством

главного сплетения. Парасимпатическая

иннервация печени осуществляется

ветвями блуждающих нервов.

В

системе иннервации печени различают

переднее и заднее печеночные сплетения.

Основным источником формирования этих

сплетений является главное сплетение.

Переднее печеночное сплетение состоит

преимущественно из ветвей левой части

главного сплетения и формируется за

счет симпатических постганглионарных

волокон, идущих от левого полулунного

узла солнечного сплетения. Парасимпатические

волокна этого сплетения исходят из

левого блуждающего нерва. Ветви переднего

печеночного сплетения проходят между

листками малого сальника, по ходу

печеночной артерии и вместе с сосудами

проникают в печень.

Заднее

печеночное сплетение состоит из 4-6

нервных стволиков, отходящих от правой

части главного сплетения. Оно образуется

за счет постганглионарных симпатических

волокон правого полулунного узла

главного сплетения и преганглионарных

волокон 7-10 грудных ганглиев пограничного

ствола. Парасимпатические волокна,

входящие в состав этого сплетения,

исходят из главного узла, в который они

поступают через ветви правого блуждающего

нерва. Заднее печеночное сплетение

распространяется по воротной вене,

следуя между нею и общим желчным протоком,

и проникает в печень в области поперечной

борозды.

Желчные

протоки и желчный пузырь имеют почти

те же самые источники иннервации, что

и печень. Нервы их проходят в основном

в составе печеночных сплетений. Желчные

протоки иннервируются преимущественно

за счет ветвей заднего печеночного

сплетения, расположенного по задней

поверхности воротной вены. Иннервация

желчного пузыря осуществляется

преимущественно передним печеночным

сплетением, переходящим в эту область

с периваскулярных сплетений печеночной

и пузырной артерии.

Соседние файлы в папке Анатомия_1

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Желчный

пузырь, vesicafelleafbilidrisj,

является

резервуаром, в котором накапливается

желчь. Он расположен в ямке желчного

пузыря на висцеральной поверхности

печени, имеет грушевидную форму. Его

слепой расширенный конец — дно

желчного пузыря, fundusvesicaefelleaefbilidrisj,

выходит

из-под нижнего края печени на уровне

соединения хрящей VIII

и IX

правых ребер, что соответствует месту

пересечения правого края прямой мышцы

живота с правой реберной дугой. Более

узкий конец пузыря, направленный к

воротам печени, получил название

шейки

желчного пузыря, collumvesicaefelleaefbilidrisj

. Между

дном и шейкой располагается тело

желчного пузыря, corpusvesicaefelleae

[bilidris]:

Шейка

пузыря продолжается в пузырный

проток, ductuscysticus,

сливающийся

с общим печеночным протоком. Объем

желчного пузыря колеблется от 30 до 50

см3,

длина его 8—12 см, а ширина 4—5 см.

Стенка

желчного пузыря по строению напоминает

стенку кишки. Свободная поверхность

желчного пузыря покрыта брюшиной,

переходящей на него с поверхности

печени, и образует серозную

оболочку, tunicaserosa.

В

тех местах, где серозная оболочка

отсутствует, наружная оболочка желчного

пузыря представлена адвентицией.

Мышечная

оболочка, tunicamusculdris,

состоит

из гладких мышечных клеток. Слизистая

оболочка, tunicamucosa,

образует

складки, а в шейке пузыря и в пузырном

протоке формирует спиральную

складку, plicaspirdlis(рис.

221).

Общий

желчный проток, ductuscholedochus

(bilidris),

располагается

между листками печеночно-двенадцатиперстной

связки, справа от общей печеночной

артерии и кпереди от воротной вены.

Проток идет вниз вначале позади верхней

части двенадцатиперстной кишки, а

затем между ее нисходящей частью и

головкой поджелудочной железы,

прободает медиальную стенку нисходящей

части двенадцатиперстной кишки и

открывается на верхушке большого сосочка

двенадцатиперстной кишки, предварительно

соединившись с протоком поджелудочной

железы. После слиян-ия этих протоков

образуется расширение —

пече-ночно-поджелудочная

ампула, ampullahepatopancredtica,

имеющая

в своем устье сфинктер печеночно-поджелу-дочной

ампулы, или сфинктер ампулы, m.

sphincterampullaehepatopancredticae,

seusphincterampullae.

Перед слиянием с протоком поджелудочной

железы общий желчный проток в своей

стенке имеет сфинктер

общего желчного протока, т.

sphincterductuscholedochi,

перекрывающий

поступление желчи из печени и желчного

пузыря в просвет двенадцатиперстной

кишки (в печеночно-поджелудочную ампулу).

Желчь, вырабатываемая

печенью, накапливается в желчном

пузыре, поступая туда по пузырному

протоку из общего печеночного протока.

Выход желчи в двенадцатиперстную

кишку в это время закрыт вследствие

сокращения сфинктера общего желчного

протока (рис. 222). В двенадцатиперстную

кишку желчь поступает из печени и

желчного пузыря по мере

необходимости

(при прохождении в кишку пищевой кашицы).

Сосуды

и нервы желчного пузыря. К

желчному пузырю подходит желчепузырная

артерия (из собственной печеночной

артерии). Венозная кровь оттекает по

одноименной вене в воротную вену.

Иннервация осуществляется ветвями

блуждающих нервов и из печеночного

симпатического сплетения.

Рентгеноанатомия

желчного пузыря. Для

рентгенологического исследования

желчного пузыря внутривенно вводят

рентгено-контрастное вещество. Это

вещество выделяется из крови в желчь,

накапливается в желчном пузыре и на

рентгенограмме образует тень,

проецирующуюся на уровне I—II

поясничных позвонков.

Желчный

пузырь, vesicafelleafbilidrisj,

является

резервуаром, в котором накапливается

желчь. Он расположен в ямке желчного

пузыря на висцеральной поверхности

печени, имеет грушевидную форму. Его

слепой расширенный конец — дно

желчного пузыря, fundusvesicaefelleaefbilidrisj,

выходит

из-под нижнего края печени на уровне

соединения хрящей VIII

и IX

правых ребер, что соответствует месту

пересечения правого края прямой мышцы

живота с правой реберной дугой. Более

узкий конец пузыря, направленный к

воротам печени, получил название

шейки

желчного пузыря, collumvesicaefelleaefbilidrisj

. Между

дном и шейкой располагается тело

желчного пузыря, corpusvesicaefelleae

[bilidris]:

Шейка

пузыря продолжается в пузырный

проток, ductuscysticus,

сливающийся

с общим печеночным протоком. Объем

желчного пузыря колеблется от 30 до 50

см3,

длина его 8—12 см, а ширина 4—5 см.

Стенка

желчного пузыря по строению напоминает

стенку кишки. Свободная поверхность

желчного пузыря покрыта брюшиной,

переходящей на него с поверхности

печени, и образует серозную

оболочку, tunicaserosa.

В

тех местах, где серозная оболочка

отсутствует, наружная оболочка желчного

пузыря представлена адвентицией.

Мышечная

оболочка, tunicamusculdris,

состоит

из гладких мышечных клеток. Слизистая

оболочка, tunicamucosa,

образует

складки, а в шейке пузыря и в пузырном

протоке формирует спиральную

складку, plicaspirdlis(рис.

221).

Общий

желчный проток, ductuscholedochus

(bilidris),

располагается

между листками печеночно-двенадцатиперстной

связки, справа от общей печеночной

артерии и кпереди от воротной вены.

Проток идет вниз вначале позади верхней

части двенадцатиперстной кишки, а

затем между ее нисходящей частью и

головкой поджелудочной железы,

прободает медиальную стенку нисходящей

части двенадцатиперстной кишки и

открывается на верхушке большого сосочка

двенадцатиперстной кишки, предварительно

соединившись с протоком поджелудочной

железы. После слиян-ия этих протоков

образуется расширение —

пече-ночно-поджелудочная

ампула, ampullahepatopancredtica,

имеющая

в своем устье сфинктер печеночно-поджелу-дочной

ампулы, или сфинктер ампулы, m.

sphincterampullaehepatopancredticae,

seusphincterampullae.

Перед слиянием с протоком поджелудочной

железы общий желчный проток в своей

стенке имеет сфинктер

общего желчного протока, т.

sphincterductuscholedochi,

перекрывающий

поступление желчи из печени и желчного

пузыря в просвет двенадцатиперстной

кишки (в печеночно-поджелудочную ампулу).

Желчь, вырабатываемая

печенью, накапливается в желчном

пузыре, поступая туда по пузырному

протоку из общего печеночного протока.

Выход желчи в двенадцатиперстную

кишку в это время закрыт вследствие

сокращения сфинктера общего желчного

протока (рис. 222). В двенадцатиперстную

кишку желчь поступает из печени и

желчного пузыря по мере

необходимости

(при прохождении в кишку пищевой кашицы).

Сосуды

и нервы желчного пузыря. К

желчному пузырю подходит желчепузырная

артерия (из собственной печеночной

артерии). Венозная кровь оттекает по

одноименной вене в воротную вену.

Иннервация осуществляется ветвями

блуждающих нервов и из печеночного

симпатического сплетения.

Рентгеноанатомия

желчного пузыря. Для

рентгенологического исследования

желчного пузыря внутривенно вводят

рентгено-контрастное вещество. Это

вещество выделяется из крови в желчь,

накапливается в желчном пузыре и на

рентгенограмме образует тень,

проецирующуюся на уровне I—II

поясничных позвонков.

(рис.

19)

Рис.

19. Артерии желчных путей (схема). 1 —

собственная печеночная артерия; 2 —

гастродуоденаль-ная артерия; 3 —

панкреатодуоденальная артерия; 4 —

верхняя брыжеечная артерия; 5 — пузырная

артерия. У 90% людей пузырная артерия

отходит от правой печеночной и, окруженная

рыхлой субсерозной клетчаткой, идет

вправо и наискось к левой боковой

поверхности шейки желчного пузыря.

Место прикрепления пузырной артерии к

желчному пузырю постоянно и соответствует

положению в области шейки желчного

пузыря лимфатического узла Москаньи

(лимфоузел — страж пузырной артерии).

На

границе между шейкой и телом артерия

делится на две ветви — переднюю и заднюю,

которые тянутся ко дну пузыря. Длина

ствола артерии — 1-2 см, диаметр — 1-2 мм.

При длительном воспалении пузыря,

сопровождающемся его увеличением,

калибр артерии увеличивается; при

сморщенных, атрофичных — просвет сосуда

становится меньше.

Встречается

много вариантов отхождения и расположения

пузырной артерии. Она может отходить

от правой печеночной артерии, собственно

печеночной артерии, от желудочно-дуоденальной

артерии, т. е. от любого сосуда, занимающего

крайнее правое положение в

печеночно-двенадцатиперстной связке.

Но во всех случаях пузырная артерия

отходит в одном и том же направлении

под углом 40-50° от более крупной артерии

в направлении шейки желчного пузыря.

Место отхождения пузырной артерии

определяется более высоким или более

низким расположением шейки желчного

пузыря по отношению к печеночно-двенадцатиперстной

связке.

Лимфатическая система печени

Печень

содержит лимфатическое русло, только

сопровождающее эпителий желчных

протоков. В составе печеночных долек

лимфатический дренаж отсутствует. В

интраорганных сосудах печени различают

поверхностные и глубокие. Лимфатические

сосуды диафрагмальной поверхности

направляются в региональные узлы,

расположенные в грудной полости — над

диафрагмой, в средостении, и в брюшной

полости. Лимфатические сосуды наружной

группы направляются в лимфатические

узлы брюшной и грудной полости. Сосуды

внутренней группы направляются к

печеночным венам и к нижней полой вене.

Передние сосуды диафрагмальной

поверхности правой доли печени переходят

на желчный пузырь или уходят в борозду

пупочной вены. На висцеральной поверхности

печени выделяют внутреннюю и заднюю

группу лимфатических сосудов. Задние

коллекторы направляются к нижней полой

вене и впадают в узлы, расположенные

возле брюшного отдела аорты. Внутренние

коллекторы висцеральной поверхности

правой доли идут на желчный пузырь, из

которого выходят лимфатические сосуды,

к пузырному лимфатическому узлу,

расположенному у шейки желчного пузыря.

Иннервация печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей

Иннервация

печени осуществляется блуждающими

нервами, ветвями главного и нижних

диафрагмаль-ных сплетений И правым

диафрагмальным нервом. Симпатические

волокна печень получает от малого и

большого главных нервов посредством

главного сплетения. Парасимпатическая

иннервация печени осуществляется

ветвями блуждающих нервов.

В

системе иннервации печени различают

переднее и заднее печеночные сплетения.

Основным источником формирования этих

сплетений является главное сплетение.

Переднее печеночное сплетение состоит

преимущественно из ветвей левой части

главного сплетения и формируется за

счет симпатических постганглионарных

волокон, идущих от левого полулунного

узла солнечного сплетения. Парасимпатические

волокна этого сплетения исходят из

левого блуждающего нерва. Ветви переднего

печеночного сплетения проходят между

листками малого сальника, по ходу

печеночной артерии и вместе с сосудами

проникают в печень.

Заднее

печеночное сплетение состоит из 4-6

нервных стволиков, отходящих от правой

части главного сплетения. Оно образуется

за счет постганглионарных симпатических

волокон правого полулунного узла

главного сплетения и преганглионарных

волокон 7-10 грудных ганглиев пограничного

ствола. Парасимпатические волокна,

входящие в состав этого сплетения,

исходят из главного узла, в который они

поступают через ветви правого блуждающего

нерва. Заднее печеночное сплетение

распространяется по воротной вене,

следуя между нею и общим желчным протоком,

и проникает в печень в области поперечной

борозды.

Желчные

протоки и желчный пузырь имеют почти

те же самые источники иннервации, что

и печень. Нервы их проходят в основном

в составе печеночных сплетений. Желчные

протоки иннервируются преимущественно

за счет ветвей заднего печеночного

сплетения, расположенного по задней

поверхности воротной вены. Иннервация

желчного пузыря осуществляется

преимущественно передним печеночным

сплетением, переходящим в эту область

с периваскулярных сплетений печеночной

и пузырной артерии.

Соседние файлы в папке Анатомия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Печень,

hepar,

является

самой большой железой, имеет неправильную

форму, масса ее у взрослого человека

равна в среднем 1500 г. Печень участвует

в процессах пищеварения (вырабатывает

желчь), кроветворения и обмена веществ.

Печень имеет красно-бурый цвет, мягкую

консистенцию, располагается в области

правого подреберья и в надчревной

области. У печени выделяют две

поверхности: диафрагмальную и висцеральную.

Диафрагмальная

поверхность, fadesdiaphragmd—tica,

выпуклая,

направлена кпереди и кверху, прилежит

к нижней поверхности диафрагмы.

Висцеральная

поверхность, fadesvis—cerdlis,

направлена

книзу и кзади. Обе поверхности сходятся

друг с другом спереди, справа и слева,

образуя острый нижний

край, mdrgoinferior;

задний

край печени закруглен.

• К

диафрагмальной поверхности печени от

диафрагмы и передней брюшной стенки

в сагиттальной плоскости идет серповидная

(п о д д е р ж и в’а ю щ а я) связка печени,

lig.

falciforme

(hepatis),

представляющая

собой дупликатуру брюшины (рис. 218). Эта

связка, располагаясь в переднезаднем

направлении, делит диафрагмальную

поверхность печени на правую и левую

доли, а сзади соединяется с венечной

связкой, lig.

corondrium.

Последняя

представляет собой дупликатуру

брюшины, идущую от верхней и задней

стенок брюшной полости к тупому заднему

краю печени. Венечная связка расположена

во фронтальной плоскости. Правый и левый

края связки расширяются, приобретают

форму треугольника и образуют правую

и левую треугольные связки, lig.

triangularedextrumetlig.

trianguldresinistrum.

На

задней закругленной стороне печени два

листка венечной связки расходятся,

открывают небольшой участок печени,

который непосредственно прилежит к

диафрагме. На диафрагмальной поверхности

левой доли печени имеется сердечное

вдавление, impressiocardid-са,

образовавшееся

в результате прилегания сердца к

диафрагме, а через нее к печени.

На висцеральной

поверхности печени выделяется 3 борозды:

две из них идут в сагиттальной плоскости,

третья — во фронтальной (рис. 219).

Левая,

сагиттально расположенная борозда

находится на уровне серповидной связки

печени, отделяя меньшую левую

долю печени, lobushepatissinister,

от

большей правой

доли, lobushepatisdexter.

В

своей передней части она образует щель

круглой связки, fissuraUgamentiteretis,

а

в задней — щель ве-нозной связки, fissuraUgamentivenosi.

В

первой щели*» располагается круглая

связка печени, lig.

tereshepatis,

представляющая

собой заросшую пупочную вену (v.

umbilicdlis).

Эта

связка начинается от пупка, заходит в

нижний край серповидной связки печени,

перегибается через острый нижний край

печени там, где имеется вырезка круглой

связки, incisuralig.

teretis,

а

затем в глубине одноименной щели

направляется к воротам печени.

В щели

венозной св~язки находится венозная

связка, lig.

venosum,

—

заросший венозный -проток, который у

плода соединял пупочную вену с нижней

полой веной.

Правая

сагиттальная борозда более широкая, в

переднем от деле образует ямку желчного

пузыря, fossavesicaefellae

[biliaris],

а

в задней части — борозду нижней полой

вены, sulcusvenaecdvae.

В

ямке желчного пузыря располагается

желчный пузырь, в борозде нижней полой

вены находится нижняя полая вена.

Правая

и левая сагиттальные борозды соединяются

глубокой поперечной бороздой, которую

называют воротами

печени, portahepatis.

Последние

находятся на уровне заднего края щели

круглой связки и ямки желчного пузыря.

В ворота печени входят воротная вена,

собственная печеночная артерия, -нервы,

выходят общий печеночный проток и

лимфатические сосуды. Все эти сосуды и

нервы располагаются между двумя листками

брюшины, которые натянуты между воротами

печени и двенадцатиперстной кишкой

(печеночно-двенадцатиперстная связка),

а также воротами печени и малой

кривизной желудка (печеночно-желудоч-ная

связка).

На

висцеральной поверхности правой доли

печени выделяют квадратную

долю, lobusquadratics,

и

хвостатую

долю, lobuscauddtus.

Квадратная

доля печени располагается кпереди от

ворот печени, между щелью круглой связки

и ямкой желчного пузыря, а хвостатая

доля — кзади от ворот печени, между

щелью венозной связки и бороздой нижней

полой вены. От хвостатой доли отходят

вперед два отростка. Один из них —

хвостатый отросток, processuscauddtus,

располагается

между воротами печени и бороздой

нижней полой вены. Не прерываясь, он

продолжается в вещество правой доли

печени. Другой — с о-сочковый отросток,

processuspapilldris,

также

направлен вперед и упирается в ворота

печени рядом со щелью венозной связки.

Висцеральная поверхность соприкасается

с рядом органов, в результате чего на

печени образуются вдавления. На левой

доле печени имеется желудочное вдавление,

impressiogastrica,

— след

прилегания передней поверхности

желудка. На задней части левой доли

видна пологая борозда — пищеводное

вдавление, Impressiooesophagea.

Поперек

квадратной доли и на прилежащей к ней

ямке желчного пузыря правой доли

располагается двенадцатиперстно-кишеч-ное

(дуоденальное) вдавление, impressioduodenalis.

Справа

от него на правой доле имеется почечное

вдавление, impressiorendtis,

а

левее его, рядом с бороздой нижней полой

вены, — надпочечниковое вдавление,

Impressiosuprarenalis.

На

висцеральной поверхности, возле нижнего

края печени, находится ободочно-кишечное

вдавление, impressiocolica,

появившееся

в результате прилега ния к печени правого

(печеночного) изгиба ободочной кишки и

правой части поперечной ободочной

кишки.

Строение

печени. Снаружи

печень покрыта серозной

оболочкой, tunicaserosa,

представленной

висцеральной брюшиной. Небольшой участок

в задней части не покрыт брюшиной — это

внебрюшинное

поле, areanuda.

Однако,

несмотря на это, можно считать, что

печень расположена интраперитонеально.

Под брюшиной находится тонкая плотная

фиброзная

оболочка, tunicafibrosa(глиссонова

капсула). Со стороны ворот печени

фиброзная ткань проникает в вещество

органа, сопровождая кровеносные

сосуды. С учетом распределения кровеносных

сосудов и желчных протоков в печени

выделяют (по Куино, 1957) 2 доли, 5 секторов

и 8 сегментов (рис. 220; табл. 8). В долях

печени разветвляются соответствующие

(правая и левая) ветви воротной вены.

Согласно данным Куино, границей между

правой и левой долями печени является

условная плоскость, проходящая по линии,

соединяющей ямку желчного пузыря впереди

и борозду нижней полой вены сзади. В

левой доле выделяют 3 сектора и 4 сегмента,

в правой — 2 сектора и также 4 сегмента.

Каждый сектор представляет собой участок

печени, в который входят ветвь воротной

вены второго порядка и соответствующая

ей ветвь печеночной артерии, а также

нервы и выходит секторальный желчный

проток. Под печеночным сегментом понимают

участок печеночной паренхимы, окружающий

ветвь воротной вены третьего порядка,

соответствующие ей ветвь печеночной

артерии и желчный проток.

Левый

дорсальный сектор, соответствующий

первому (Ci)

печеночному сегменту, включает

хвостатую долю и виден только на

висцеральной поверхности и задней части

печени.

Левый

латеральный сектор (2-й

сегмент — Си) охватывает задний участок

левой доли печени.

Левый

парамедианный сектор занимает

переднюю часть левой доли печени (3-й

сегмент — Сш) и ее квадратную долю (4-й

сегмент— Civ)

с

участком

паренхимы на диафрагмальной поверхности

органа в виде полосы, суживающейся кзади

(к борозде нижней полой вены).

Правый

парамедианный сектор представляет

собой печеночную паренхиму, граничащую

с левой долей печени. В этот сектор

входят 5-й сегмент (Cv),

лежащий кпереди, и крупный 8-й сегмент

(Суш), занимающий заднемедиальную часть

правой доли печени на ее диафрагмальной

поверхности.

Правый

латеральный сектор, соответствующий

самой латеральной части правой доли

печени, включает 6-й — Cvi

(лежит впереди) и 7-й — Cvn

сегменты. Последний располагается

позади предыдущего и занимает

заднелатеральную часть диафрагмальной

поверхности правой доли печени.

По

своему строению печень — сложно

разветвленная трубчатая железа,

выводными протоками которой являются

желчные протоки. Морфофункциональной

единицей печени является долька

печени, Idbulushepatis.

Она

имеет форму призмы, размер ее в поперечнике

от 1,0 до 2,5 мм. В печени человека таких

долек около 500 000. Между дольками имеется

небольшое количество соединительной

ткани, в которой располагаются междольковые

протоки (желчные), артерии и вены. Обычно

междольковые артерия, вена и проток

прилежат друг к другу, образуя печеночную

триаду. Дольки построены из соединяющихся

друг с другом печеночных пластинок

(«балок») в виде сдвоенных радиально

направленных рядов печеночных клеток.

В центре каждой дольки находится

центральная

вена, v.

centralis.

Внутренние

концы печеночных пластинок обращены

к центральной вене, наружные — к периферии

дольки.

Между печеночными

пластинками также радиально располагаются

синусоидные капилляры, несущие кровь

от периферии дольки к ее центру (к

центральной вене).

Внутри

каждой печеночной пластинки между двумя

рядами печеночных клеток имеется желчный

проточек (каналец), ductu—lusbilifer,

являющийся

начальным звеном желчевыводящих путей.

В центре дольки (возле центральной

вены) желчные проточки замкнуты, а на

периферии долек они впадают в желчные

междольковые

проточки, ductutiinterlobuldres.

Последние,

сливаясь друг с другом, образуют более

крупные желчные протоки. В конечном

итоге в печени формируются правый

печеночный проток, ductushepdticusdexter,

который

выходит из правой доли печени, и левый

печеночный проток, ductushepdticussinister,

выходящий

из левой доли печени. В воротах печени

эти два протока сливаются, образуя общий

печеночный проток, ductushepdticuscommunis,

длиной

4—6 см. Между листками печеночно-двенадцатиперстной

связки общий желчный проток сливается

с пузырным протоком, в результате йчего

образуется общий желчный проток.

Проекция

печени на поверхность тела. Печень,

располагающаяся справа под диафрагмой,

занимает такое положение, что ее верхняя

граница по среднеключичной линии

находится на уровне четвертого межреберья.

От этой точки верхняя граница круто

спускается вниз вправо дт_десятого

межреберья по средней подмышечной

линии; здесь верхняя и нижняя границы

печени сходятся, образуя нижний край

правой доли печени. Влево от уровня

четвертого межреберья верхняя граница

печени спускается вниз плавно. По

правой окологрудинной линии верхняя

граница находится на уровне пятого

межреберья, по передней срединной линии

пересекает основание мечевидного

отростка и заканчивается слева от

грудины на уровне пятого межреберья,

где верхняя и нижняя границы сходятся

у латерального края левой доли печени.

Нижняя граница-печени идет от уровня

десятого межреберья справа налево

по нижнему краю правой реберной дуги

и пересекает левую реберную дугу на

уровне присоединения левого VIII

реберного хряща к VII.

С

верхней границей нижняя граница печени

слева соединяется на уровне пятого

межреберья на середине расстояния между

левой среднеключичной и окологрудинной

линиями. В области надчревья печень

прилежит непосредственно к задней

поверхности передней брюшной стенки.

У старых людей нижняя граница печени

находится ниже, чем у молодых, а у женщин

ниже, чем у мужчин.

Сосуды

и нервы печени. В

ворота печени входят собственная

печеночная артерия и воротная вена.

Воротная вена несет венозную кровь

от желудка, тонкой и толстой кишки,

поджелудочной железы и селезенки, а

собственная печеночная артерия —

артериальную кровь. Внутри печени

артерия и воротная вена разветвляются

до междольковых артерий и междольковых

вен. Эти артерии и вены располагаются

между дольками печени вместе с желчными

междольковыми проточками. От междольковых

вен внутрь долек отходят широкие

внутридольковые синусоидные капилляры,

залегающие между печеночными пластинками

(«балками») и впадающие в центральную

вену. В начальные отделы синусоидных

капилляров впадают артериальные

капилляры, отходящие от междольковых

артерий. Центральные вены печеночных

долек, соединясь между собой, образуют

поддольковые (со бирательные) вены, из

которых в конечном итоге формируются

2—3 крупные и несколько мелких печеночных

вен, выходящих из печени в области

борозды нижней полой вены и впадающих

в нижнюю полую вену. Лимфатические

сосуды впадают в печеночные, чревные,

правые поясничные, верхние диафрагмальные,

окологрудинные лимфатические узлы.

Иннервация печени

осуществляется ветвями блуждающих

нервов и печеночного (симпатического)

сплетения.