Хирургические болезни желчного пузыря и протоков

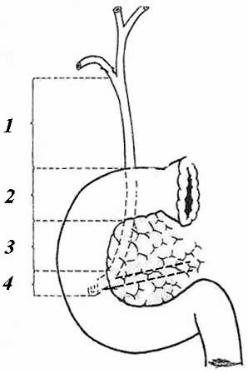

Рис. 4. Части общего желчного протока:

1 — pars supraduodenalis; 2 — pars retrоduodenalis; 3 — pars pancreatica; 4 — pars duodenalis

проток в последнем отделе, как правило, соединяется с панкреатическим протоком и впадает в общую полость — печеночноподжелудочную ампулу (ampulla hepatopancreatica), которая открывается на вершине большого сосочка (papilla duodeni major) 12-перстной кишки. Данный сосочек (Фатеров сосок) располагается преимущественно на медиальной стенке середины нисходящей части duodenum.

Перед печеночно-двенадцатиперстной ампулой происходит утолщение мышечного слоя ductus choledochus и образуется сфинктер общего желчного протока — m. sphincter ductus choledochi (сфинктер Одди).

Пороки развития желчного пузыря и желчных протоков

Пороки развития ЖП и желчных протоков встречаются не часто: один порок на

20–30 тыс. новорожденных. По своему характеру они весьма разнообразны. Отсутствие ЖП может сочетаться как с нормальным развитием протоков, так и с их атрезией, стенозом, расширением (кисты). Наиболее часто имеют место атрезии и стенозы различных участков вне- и внутрипеченочных желчных протоков. Считается, что причиной возникновения таких нарушений является воспалительный процесс протоков во внутриутробном периоде, приводящий к нарушению оттока желчи, развитию механической желтухи с момента рождения ребенка и патологических изменений в печени. Сдавление интраорганных разветвлений воротной вены сопровождается портальной гипертензией. Кисты клинически проявляются в более поздние сроки развития.

Основные виды операций:

–холецистэктомия — удаление ЖП;

–холецистостомия — дренирование ЖП;

–холедохотомия — вскрытие общего желчного протока;

–папиллосфинктеротомия — рассечение большого дуоденального сосочка и сфинктера Одди;

–наружное дренирование желчных протоков;

–билиодигестивные анастомозы — создание соустья между желчевыводящими путями и желудочно-кишечным трактом.

6

Применяют различные доступы к ЖП и желчевыводящим протокам: верхнюю срединную лапаротомию (разрез от мечевидного отростка до пупка по белой линии живота), по Кохеру (разрез параллельно правой реберной дуге), реже по Федорову (разрез вниз на 3–4 см от мечевидного отростка грудины по срединной линии, а затем параллельно правой реберной дуге) (рис. 5). Срединный доступ используют наиболее часто (90 %), так как он обладает рядом преимуществ: менее травматичен (не повреждаются мышцы передней брюшной стенки), обеспечивает сравнительно быстрый доступ в брюшную полость, имеет возможность вмешательства на внепеченочных желчных протоках, уменьшает вероятность развития послеоперационных грыж. Другие доступы (Рио Бранко, Курвуазье) целесообразно использовать при повторных операциях, когда вследствие спаечного процесса войти в брюшную полость через предыдущий лапаротомный разрез невозможно.

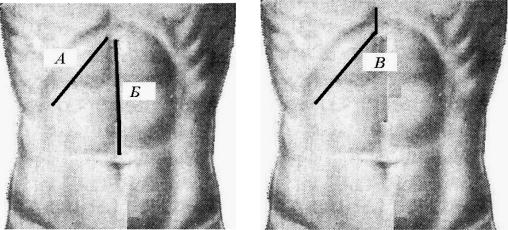

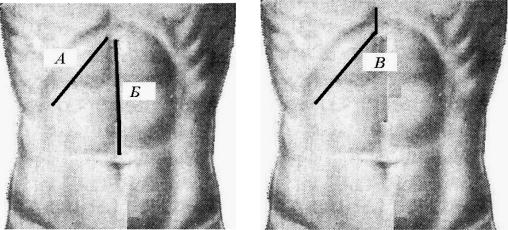

Рис. 5. Доступы к ЖП:

1 — по Кохеру; 2 — верхняя срединная лапаротомия; 3 — по Федорову

Холецистэктомия

Холецистэктомия может быть открытой («от шейки», «от дна») и лапароскопической.

Открытая холецистэктомия показана: 1) при желчнокаменной болезни и ее осложнениях (водянке, эмпиеме ЖП и др.); 2) остром деструктивном холецистите; 3) опухолевых поражениях, полипах ЖП; 4) травмах ЖП.

Холецистэктомию «от шейки» выполняют: 1) при мелких конкрементах; 2) отсутствии инфильтрата в области печеночно-двенадцатиперстной связки; 3) хорошей технике хирурга. Осуществляют операционный доступ, печень отводят кверху и ориентируются относительно положения ЖП, а 12-перстную кишку смещают книзу, в результате чего натягивается печеночно-двенадца- типерстная связка. Затем рассекают передний листок последней в зоне треугольника Кало, выделяют и перевязывают пузырный проток, отступив на 0,7– 1,0 см от общего печеночного протока, выделяют и перевязывают пузырную артерию, диаметр которой составляет не более 1 мм, в то время как правой печеночной артерии — 3–5 мм. Далее, отступив 1 см от печени, рассекают брюшину над ЖП и отслаивают ее по периметру. Затем отделяют стенку ЖП от печени в направлении к его дну так, чтобы не вскрыть сам пузырь. Ложе ЖП пе-

7

ритонизируют, выполняют гемостаз, через контрапертурный разрез вводят дренаж в подпеченочное пространство и послойно ушивают рану брюшной стенки.

Холецистэктомию «от дна» производят: 1) при крупных конкрементах; 2) наличии инфильтрата в области печеночно-двенадцатиперстной связки; 3) отсутствии достаточного навыка у хирурга. После выполнения операционного доступа печень отводят кверху, 12-перстную кишку — книзу, производят пункцию ЖП, если он напряжен, и накладывают окончатый зажим на его дно. Затем начинают выделять ЖП из печени в направлении к шейке, накладывают зажимы на пузырный проток, артерию и перевязывают их. Далее перитонизируют ложе ЖП, выполняют гемостаз и через контрапертурный разрез вводят дренаж в подпеченочное пространство. Рану брюшной стенки ушивают послойно.

Этот способ холецистэктомии более травматичен и вызывает большую кровопотерю. Кроме того, он не исключает опасности миграции мелких конкрементов из ЖП в общий желчный проток.

В особо сложных случаях (выраженный инфильтрат печеночнодвенадцатиперстной связки, перихолецистит) можно использовать следующий способ удаления: после вскрытия просвета ЖП указательный палец левой руки вводят в его полость и удаляют орган.

Показания и принципы лапароскопической холецистэктомии (ЛСХЭ)

такие же, как и при удалении ЖП открытым способом. От такого вида операции воздерживаются: 1) при выраженной легочно-сердечной недостаточности; 2) нарушениях в системе гемостаза; 3) разлитом перитоните; 4) инфильтрате передней брюшной стенки и выраженном воспалительном процессе в области шейки ЖП; 5) опухолевых поражениях ЖП; 6) поздних сроках беременности.

Преимущества ЛСХЭ: 1) сравнительно | |

меньшая травматичность; 2) снижается вероят- | |

ность развития послеоперационных грыж и | |

спаечного процесса; 3) сокращаются сроки | |

пребывания больных в стационаре и период их | |

реабилитации; 4) хороший косметический | |

эффект. | |

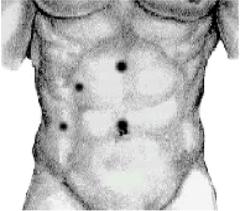

ЛСХЭ производят, приподняв на 20–25° | |

головной конец операционного стола. Выпол- | |

няют пункцию передней брюшной стенки ниже | |

пупка иглой Вереша для инсуффляции 3–5 л | |

газа (углекислого газа, закиси азота) с объем- | Рис. 6. Проекционные точки для |

ной скоростью его подачи не более 2–6 л/мин | введения троакаров при ЛСХЭ |

(пневмоперитонеум поддерживают на уровне 12 мм ртутного столба). Затем вводят 4 троакара: 1) для лапароскопа (параумбиликального); 2) клешневидного зажима или канюли для ирригации операционного поля (на границе верхней и средней трети расстояния между мечевидным отростком и пупком чуть вправо от средней линии); 3) захватывающего зажима (по среднеключичной линии на 2–3 см ниже реберной дуги); 4) препаровочного крючка, ножниц и клиппатора (по передней подмышечной линии на уровне пупка) (рис. 6).

8

Видеоэндоскопическая техника, применяемая при данной операции, позволяет хорошо осмотреть органы брюшной полости (изображение передается на монитор). После чего с помощью специальных инструментов выделяют, клипируют и пересекают элементы печеночно-двенадцатиперстной связки (пузырную артерию, пузырный проток). Затем удаляют ЖП, помещают его в пластмассовый пакет Плитмана и извлекают из брюшной полости. Гемостаз осуществляют электрокоагуляцией. По показаниям выполняют холангиографию и лапароскопическую холедохотомию с извлечением камней и дренированием общего желчного протока. Операцию при необходимости заканчивают дренированием брюшной полости.

При проведении холецистэктомии из мини-доступа делают параректальный разрез передней брюшной стенки длиной 3–5 см. Открытый доступ к ЖП и печени обеспечивают специальным кольцевым ранорасширителем с набором фиксируемых шарнирных ретракторов (рис. 7). Холецистэктомию производят специальными удлиненными инструментами.

Рис. 7. Мини-ассистент

Осложнения холецистэктомии: соскальзывание лигатуры с культи пузырной артерии, перевязка правой ветви печеночной артерии, негерметичность культи пузырного протока, лигирование общего желчного протока, повреждение воротной вены, кровотечение из ложа ЖП.

Холецистостомия

Лапароскопическая холецистостомия показана при деструктивном холецистите, холецистопанкреатите, холангите, холедохолитиазе у тяжелых больных, которым радикальная операция противопоказана.

Для пункции наиболее часто используют точку, расположенную по сре- динно-ключичной линии сразу под реберной дугой. С этой целью под контролем лапароскопа, введенного в брюшную полость, или УЗИ-аппарата выполняют одномоментное дренирование ЖП стилет-катетером через паренхиму печени. При попадании последнего в полость ЖП отмечается характерное ощуще-

9

Этот файл взят из коллекции

Medinfo

https://www.doktor.ru/medinfo

https://medinfo.home.ml.org

E-mail: medinfo@mail.admiral.ru

or medreferats@usa.net

or pazufu@altern.org

FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

Пишем рефераты на заказ —

e-mail: medinfo@mail.admiral.ru

В Medinfo для вас самая большая

русская коллекция медицинских

рефератов, историй болезни,

литературы, обучающих программ, тестов.

Заходите на https://www.doktor.ru —

Русский медицинский сервер для всех!

Лекция по внутренним болезням.

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ.

В последние 10 лет частота этой патологии

резко увеличилась. Заболевания желчного

пузыря и желчевыводящих путей занимают

11% из общего числа заболеваний органов

пищеварения (отметим, что в структуре

всех заболеваний, заболевания органов

пищеварения составляют 35-37%).

Классификация.

Существует более 40 различных классификаций.

Рассмотрим одну из них:

1. Дискинезия желчевыводящих путей и

желчного пузыря:

1. Гипотоническая гипокинезия

2. Гипертоническая гиперкинезия

2. Дискинезия желчного пузыря — нарушение

состава желчи: нарушается соотношение

холестерина , фосфолипидов и лецитина.

Диагноз дискинезии может быть

поставлен только после зондирования.

3. Воспалительные заболевания:

1. Холецистит

а. Калькулезный (каменный)

б. Некалькулезный (бескаменный)

2. Холангит — воспаление внутри и

внепеченочных желчных ходов.

4. Нарушение обмена веществ — желчно-каменная

болезнь

5. Постхолецистэктомический синдром.

6. Врожденные дефекты и опухоли желчного

пузыря, опухоль в области сфинктера

Одди.

Рассмотрит подробно вышесказанную

патологию.

ДИСКИНЕЗИИ.

Обособленно встречаются лишь в 6%

случаев. Чаще всего сопровождают другие

заболевания: хронический дуоденит и

др. Встречаемость дискинезий — 170 на

1000 населения. Заболевание характеризуется

моторно-тоническими нарушениями

сфинктера желчевыводящих путей. Отметим,

что в регуляции билиарного тракта

участвует парасимпатическая нервная

система — n. Vagus и симпатическая нервная

система, таким образов, происходит спазм

и расслабление желчного пузыря.

Этиопатогенетические факторы дискинезий.

Психоэмоциональные.

Нейрогуморальные.

Нейрорефлекторные.

Органические изменения желчных путей

или двенадцатиперстной кишки или

поджелудочной железы.

Причины гипокинетической дискинезии:

холецистостомия

недостаточность сфинктера Одди, который

является воротами в гепатобилиарную

систему.

Причины гипертонической гиперкинезии:

гипертония желчного пузыря

гипертония пузырного протока

спазм сфинктера Одди.

Хронический холецистит.

Подразумевает наличие воспалительных

изменений желчного пузыря. В патогенез

играют роль:

фактор инфекции

застой желчи

Оба эти фактора действуют одновременно.

Хронический холецистит может быть

результатом ранее перенесенного острого

холецистита. Хронический некакулькулезный

холецистит признается не всеми учеными.

Моржакко, Рысс — не признают. Скуйя,

Галкин — признают. Считается, что

некалькулезный холецистит является

предстадией (преморбидным состоянием)

калькулезного холецистита. Некалькулезный

холецистит развивается вследствие

ретроградного заброса панкреатического

сока в желчный пузырь, что приводит к

ферментативному хроническому холециститу

(ферменты проникают из вирсунгова

протока).

Основные причины развития хронического

холецистита.

Колибациллярная и кокковая инфекция.

Пути распространения: чаще всего

ретроградный путь из двенадцатиперстной

кишки, реже — гематогенный и лимфогенный.Дополнительные причины:

дискинезии

гиподинамия , редкие приемы пищи или

сочетанная патология ЖКТпаразитарные инфекции. Необходимо

учитывать, что воспалительная инфильтрация

слизистой желчного пузыря может

вовлекать париетальные листки брюшины,

что приводит к образованию спаек с

соседними органами и изменению клиники

хронического холецистита.Кроме того причинами хронического

холецистита , как калькулезного так и

некалькулезного могут быть: ожирение

и беременность, так как при этих

состояниях сдавливается желчный пузырь.

Клиника холецистита.

При калькулезном холецистите клиника

более выражена, чем при некалькулезном.

В основе патологических проявлений

лежит боль, которая зависит от типа

дискинезии. При гипотонической дискинезии

боли постоянные, тупые, ноющие. При

гипертонической дискинезии боли

интенсивные, схваткообразные,

кратковременные, недлительные, связанные

с приемом острой, жирной пищи, газированных

напитков, алкоголя. При вовлечении

брюшины в патологический процесс и

развитии перихолецистита боль

распространяется на всю правую половину

(болит “ вся печень”). Кроме того, боль

усиливается при поворотах, подъемах

тяжести. Иррадиация болей: вправо, в

подключичную, подлопаточную области,

в область сердца. Рвота: при обострении,

при гипомоторной дискинезии приносит

облегчение, при гипермоторной дискинезии

рвота облегчения не приносит. Отмечается

чувство горечи во рту, отрыжка горьким

при гипомоторной дискинезии. Может быть

кратковременная желтуха за счет спазма

сфинктера Одди + болевому синдрому

сопутствует субфебрилитет и подзнабливания.

Часто отмечаются астенический жалобы.

Основные симптомы.

Сбор анамнеза у больного с некалькулезным

холециститом занимает главное место.

Желчный пузырь пальпируется в следующих

случаях:

осложненный желчный пузырь по типу

водянкивыраженная гипотония

симптом Курвуазье, то есть рак головки

поджелудочной железы (как правило)

вызывает сдавление холедоха и вызывает

желтуху без каких-либо болезненных

проявлений.

При обострении положительными будут

следующие симптомы:

Симптом | смысл |

Керра | болезненность в |

Мерфи | болезненность в |

Ортнера-Грекова | боль при покалачивании |

Лепене | болезненность при |

Пекарского | болезненность при |

Френикус-симптом | болезненность при |

Зоны гиперестезии (Захарьева-Геда) :

боль возникает при надавливании на

поперечные отростки 7, 8, 9 грудных

позвонков.

Желчнокаменная болезнь — это болезнь

благополучия, болезнь нашего века. У

каждого десятого после 60-70 лет имеются

камни в желчном пузыре. ЖКБ составляет

5-10%. Еще в 6 веке ЖКБ описал Гален. В 1814

Шеврен (Франция) описал холестериновые

камни — “холе” — желчь, стерос — плотный.

В России Федоров внес большой вклад в

изучение ЖКБ.

ЖКБ = камень + движение камня + инфекция.

Желчный пузырь находится под гормональным

воздействием. Стимуляция секреции желчи

осуществляется холецистокинином,

гастрином, глюкагоном. Стимуляция и

выделение желчи осуществляется секретином

и вазоактивным интестинальным гормоном

(вазоактивный интестинальный пептид).

Торможение и выделение желчи осуществляется

соматостатином, панкреатическим

полипептидом, вазоактивными интестинальными

пептидами.

Желчь представляет собой коллоидный

раствор, находится в растворенном

состоянии активные вещества входят в

состав мицеллы. Основные вещества:

холестерин, фосфолипиды, лецитин, соли

желчных кислот. Соотношение этих

компонентов определяет растворимость

и мицеллярность. Холатохолестериновый

коэффициент: 1.3 : 1. Если содержание

желчных кислот уменьшается, то повышается

содержание холестерина и развивается

дискриния, а затем камни.

Схема литогенеза.

1. Повышается содержание холестерина,

то есть насыщение желчи холестерином

резко возрастает.

2. Инициирующий фактор — пищевой дисбаланс,

что ведет к воспалению стенок желчного

пузыря, затем происходит выделение

слизи с гликопротеидами и образование

комочков слизи, в которых откладывается

холестерин.

3. Изменение баланса факторов, ингибирующих

выпадение холестерина: лецитина и

желчных кислот.

Триангулярная схема (Mall)

При увеличении содержания холестерина

увеличивается угол треугольника.

Чем больше содержание холестерина, тем

быстрее он выпадает в осадок. Происходит

слияние и рост комочков слизи, что ведет

к образованию камней. Холестериновые

камни рыхлые. Возникновение микротрещин

при воспалении приводит к тому, что

внутрь камня проникает кальций, вода,

билирубин, и образуется пигментный

центр. Чисто холестериновые камни

рентген неконтрастны.

Если камень находится в дне или теле

желчного пузыря, то это немая зона.

Клиники нет. Это камненосительство.

Если камень находится в пузырном протоке,

то будут приступы печеночной колики,

которые могут быть при присоединении

инфекции.

Отметим, что симптомы зависят от места,

где остановился камень при движении.

Осложнения.

Водянка

Эмпиема

Перфорация

Развитие перитонита

Частичная или полная закупорка холедоха,

что ведет к развитию восходящей инфекции,

холангиту. Если не проводить терапию,

то разовьется холангиогепатит, а затем

вторичный билиарный цирроз печени.

Кроме того, если камень в холедохе, то

он создает препятствие оттоку желчи ,

нарушается отток ферментов поджелудочной

железы, так как в 80% субпапиллярный

ствол находится между вирсунговым

протоком и холедохом, что ведет к

развитию панкреатита.

Факторы риска ЖКБ,

чаще страдают блондинки

полные люди

гиподинамичные люди

после 40 лет

наличие генетической предрасположенности

дискинезия

прием гормональных препаратов, содержащих

эстрогены.

Клиническая классификация ЖКБ.

Хроническая болевая форма

Хроническая диспепсическая форма

Печеночная (желчная ) колика.

Латентная:

стенокардитическая. От этой формы умер

Боткин.Атралгическая

диэнцефальная

Триада Сеймта:

ЖКБ + хиатальная грыжа +дивертикулез

толстой кишки.

Постхолецистэктомический синдром.

Причины его возникновения.

I.

Билиарная диспепсия

билиарная дискинезия

II Органические поражения желчных путей

остаточный камень в холедохе

стриктура холедоха

стеноз сфинктера Одди

III Состояния, не обусловленные патологией

желчных путей:

синдром раздраженной толстой кишки

панкреатит

гепатит

дуоденит

язвенная болезнь двенадцатиперстной

кишки

Дифференциальный диагноз: ЖКБ

дифференцируют с:

хроническим некалькулезным холециститом,

острым гангренозным холециститом —

эмпиемой. При это буду острофазовые

реакции, сильные боли, лихорадка.Правосторонней печеночной коликой:

при этом будет иррадиация в пах, бедро,

то есть вниз.Язвенной болезнью , локализованной в

луковице: есть анамнез, данные

обследования.Острым панкреатитом: иррадиация в

спину, опоясывающие боли.Острым аппендицитом: если боли в правой

подвздошной области уменьшаются, то

это деструкция отростка.Раком желчных путей и желчного пузыря.

Начало постепенное, постепенно

развивается желтуха.

Диагностика заболеваний желчного

пузыря.

Холециститы: лейкоцитоз, ускоренная

СОЭ, эозинофилия, если есть паразитарная

инфекция, то в моче: увеличение желчных

пигментов и уробилина, в биохимическом

анализе крови: признаки холестаза,

увеличение щелочной фосфатазы,

гамма-глутаминтранспептидазы,

лецинаминопептидазы, альфа2 и

гамма-глобулиновых фракций, снижение

альбумина при длительной желтухе,

умеренное увеличение АЛТ и АСТ.

Дуоденальное зондирование.

Трехфракционный метод Мейцера и Лайона.

Порции:

А — содержимое двенадцатиперстной кишки

В — содержимое желчного пузыря

С- пузырная желчь.

Важно обращать внимание на количество

желчи в порции В. Нормальное количество

желчи — 30-35 мл. Если порция В не получена,

то желчный пузырь отключен или сестра

делает что-то неправильно.

Пяти фракционный уругвайский метод.

Определяют количество полученной

желчи, состояние сфинктера Одди.

1 фаза — фаза холедоха — фаза общего

желчного протока. Количество желчи

20-35 мл.

2 фаза — фаза закрытого сфинктера Одди.

Время 3-5 минут. Если меньше — гипотония.

Если время больше — гиперкинезия.

3 фаза — аналогична фазе А при трехфракционном

методе. Это фаза открытого сфинктера

Одди или дуоденальной желчи. Время 2-4

минуты. Желчь светлая. Эта фаза до

появления темной желчи. Количество

желчи — 3-5 мл.

4 фаза — фаза желчного пузыря. Время 20-30

минут. Количество желчи 30-50 мл.

5 фаза — фаза С. Печеночная фаза. Время

20-30 минут. Количество не более 50 мл

(примерно 20).

Кроме того, определяют лейкоциты, но

главное — эпителиодные клетки. По их

количеству судят о наличии воспалительного

процесса в различных зонах. Если

эпителиодные клетки мелкие, то

воспалительный процесс во внутрипеченочных

желчных путях. Если эпителиодные клетки

удлиненные, то воспалительный процесс

в холедохе. Если эпителиодные клетки

широкие, то воспалительный процесс в

желчном пузыре. Чистых лейкоцитов в

желчи нет, так как они там погибают.

Количество эпителиоидных клеток:

А — 200- 300

В — 300 — 400

С — 300

У больных в порции В до 8-9 тысяч

эпителиоидных клеток.

Ранее использовалось хромотическое

дуоденальное зондирование с метиленовым

синим. Сейчас этот метод не применяют.

Рентген: определяются функциональные

особенности желчного пузыря, спайки,

конкременты и др. С помощь обзорной

рентгенограммы определяют конкременты.Холецистография: сейчас применяется

редко.Холангиография: внутривенно дают

контраст, который выявляет патологию

желчевыводящих путей.Сонография

КТ

ЯМРТ

ЧЧХ — чаще делают хирурги. Выявляют

конкременты и др.Ретроградная панкреатохолангиография.

Лечение.

Главная задача — устранить симптомы

заболевания и предотвратить образование

камней на стадии дискринии.

Диета: стол №5. Прием пищи 4-6 раз в день.

Диета молочно-растительная. Исключают

жирную пищу. Необходимы блюда, богатые

овощами и фруктами, желчегонные средства:

при некалькулезном холецистите назначают

холекинетики и холеретики. При калькулезном

холецистите эти препараты противопоказаны.

Холекинетики: ксилит, сорбит, английская

соль, смесь Бурже , 20 мл — 40% глюкозы —

слепое зондирование. Натощак за 1 час

до еды выпивается 50 г 40% глюкозы. Затем

ложатся на правый бок с грелкой.

Холеретики — аллохол, холосас, холензим,

травма берберина, сульфаты. Минеральная

вода — Ессентуки — 4, Боржоми. Если есть

повышение температуры и воспаление, то

назначают антибиотики. Делают посев

желчи. При кокковой флоре назначают

фурозолидон. При смешанной флоре —

трихопол не более 5 дней. Палочки —

бисептол 2 раза в день.

Холангит — антибиотики широкого спектра

действия: тетрациклин по 0.2 4 раза,

гентамицин — 80 мг 2 раза в день. Для

растворения камней используют

литолитические препараты, содержащие

хемодезоксихолевую и хемоурсодезоксихолевую

кислоту. Препараты — хемодиол, хемофальк.

Растворимы только холестериновые камни.

Кроме этого, используются хирургические

методы лечения:

холецистэктомия

дробление камней с помощью ультразвука

При дискринии назначают натощак 100-150

г свежих фруктов или овощей — морковь,

кислая капуста.

Мансуров для улучшения желчеоттока и

секреции желчных кислоты назначают

фенобарбитал, зиксорин, так как они

иницируют оксидазную систему.

Лиобил назначают для профилактики

камней.

Показания к госпитализации:

острый холецистит

частые обострения с лихорадкой

обтурационная желтуха

некупируемые в течение нескольких дней

приступы печеночной колики

Показания к операции:

если человеку до 50 лет, стадия ЖКБ

латентнаяесли выраженный болевой синдром,

обтурационная желтуха, то проводят

консервативную терапию, а затем —

операция.

Соседние файлы в папке Внутренние

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #