Гистология печени и желчного пузыря

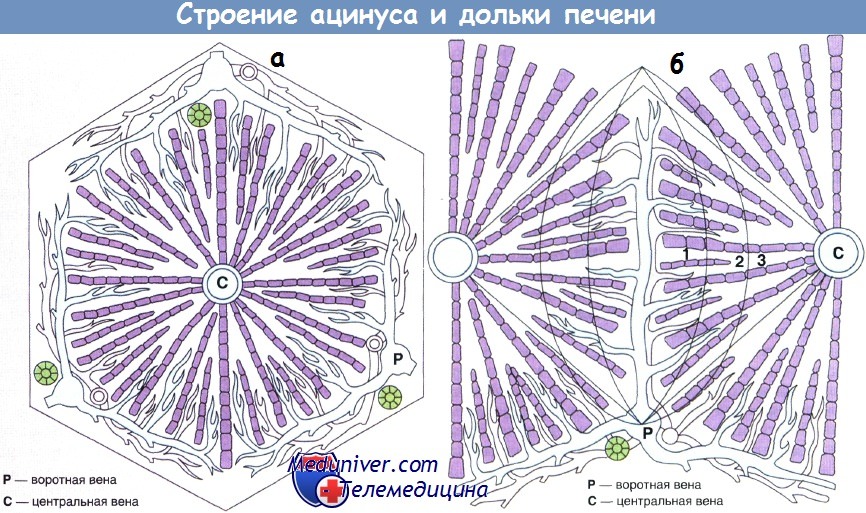

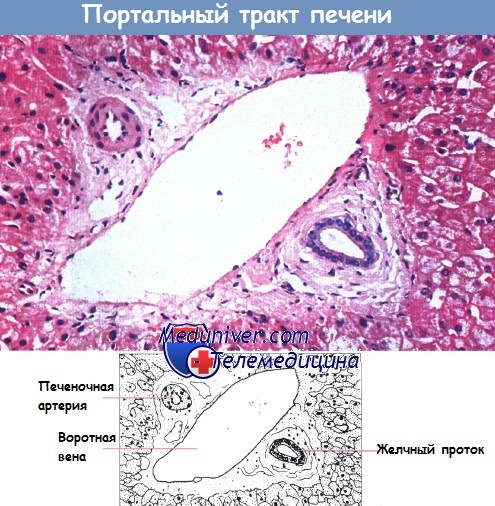

Гистология печени и ее функциональная анатомияПеченочная артерия и воротная вена проходят в печени с лимфатическими сосудами и желчными протоками. Ветви всех этих сосудов пронизывают толщу паренхимы и, наконец, сливаются с ветвями центральных дольковых вен в портальных трактах. Микроскопически ацинус выглядит как цилиндр ткани диаметром примерно 1 мм, окружающий каждую центральную вену. С точки зрения гистологии принято считать, что долька включает в себя центральную отводящую вену и радиально расположенные пластинки гепатоцитов, ведущие к периферическим портальным трактам. Альтернативная и более предпочтительная точка зрения состоит в определении ацинуса как основной функциональной единицы печени. Таким образом, портальный тракт включает в себя дистальные ветви печеночной артерии, желчный проток и ветви воротной вены, лимфатическую и соединительную ткани, окруженные пограничной пластинкой гепатоцитов. Данная концепция важна для понимания патофизиологии печени, которая естественным образом делится на зоны (зоны Раппапорта 1—3). В них происходит постепенное сокращение снабжения кислородом в направлении от портального тракта к центральной вене. Таким образом, зона 3 наиболее чувствительна к повреждению, и именно там при сильном повреждении печени наиболее вероятно развитие некроза ткани.

Внутри портального тракта располагаются крупные и мелкие желчные протоки, называемые соответственно перегородочными и междольковыми. Эти протоки соединяются с желчными канальцами дольковой паренхимы через протоки и канальцы Геринга. Внутри портальных трактов обычно присутствует небольшое количество макрофагов и лимфоцитов, однако наличие плазматических клеток и полиморфно-ядерных лимфоцитов указывает на патологический процесс. В дольковой паренхиме проходит центральная вена, там же находятся пластинки гепатоцитов. Между пластинками гепатоцитов расположены синусоиды, выстланные эндотелием. Эндотелиальные клетки и гепатоциты разделены пространством Диссе, которое в живых тканях можно обнаружить только с помощью электронной микроскопии. Кроме эндотелиоцитов существуют два других основных типа синусоидальных клеток.

Клетки Купфера, производные мононуклеарнофагоцитарной системы, служат основными «мусорщиками» печени. Клетки Ито, или звездчатые клетки, также находятся внутри пространства Диссе. Давно было известно, что их основная функция — накапливание жира (например, при гипервитаминозе витамина А и других жирорастворимых витаминов), однако в настоящее время стало ясно, что они выполняют и другие, более важные, функции. Данные клетки начинают активно сокращаться при опасности повреждения печени и, таким образом, влияют на поддержании синусоидальной микроциркуляции, например при ишемии. Они также являются основными клетками, отвечающими за депонирование матрикса в цитоплазме при фиброзе, в ходе которого происходит их дифференцировка в фиброгенные миофибробласты — основные мишени действия фиброгенных агентов, преобразующих бетафактор роста. Гепатоциты — клетки многоугольной формы с круглым ядром и хорошо различимыми ядрышками. В норме они содержат гликоген, часто — некоторое количество липофусцина (пигмент старения) и иногда — вакуоли с липидами. Каждый гепатоцит имеет межклеточную поверхность, примыкающую к синусоидам и пространству Диссе, и канальцевую поверхность. Желчные канальцы проходят между клетками печени, сливаются в желчные протоки внутри портальных трактов, формируя сеть.

— Вернуться в раздел «гастроэнтерология» Оглавление темы «Болезни желудочно-кишечного тракта»:

|

Ëåêöèÿ 5.

Ïå÷åíü.

Ýòî êðóïíûé ( äî 1.5 êã) æèçíåííî âàæíûé îðãàí. Âûïîëíÿåò ôóíêöèè:

1. ñåêðåòîðíàÿ — âûäåëÿåò æåë÷ü ( ñïåöèôè÷åñêèé ñåêðåò ïå÷åíî÷íûõ êëåòîê). Îíà âûçûâàåò ýìóëüãèðîâàíèå æèðîâ, ñïîñîáñòâóÿ äàëüíåéøåìó ðàñùåïëåíèþ ìîëåêóë æèðîâ. Óñèëèâàåò ïåðèñòàëüòèêó.

2. Îáåçâðåæèâàþùåå ( äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ). Âûïîëíÿåòñÿ òîëüêî ïå÷åíüþ.  íåé ñ ïîìîùüþ ñëîæíûõ áèîõèìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ îáåçâðåæèâàþòñÿ îáðàçóþùèåñÿ â ïðîöåññå ïèùåâàðåíèÿ òîêñèíû, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû.

3. Çàùèòíàÿ ñâÿçàíà ñ äåÿòåëüíîñòüþ îñîáûõ êëåòîê — ìàêðîôàãîâ ïå÷åíè ( êëåòêè Êóïôåðà). Îíè ôàãîöèòèðóþò ðàçëè÷íûå ìèêðîîðãàíèçìû, âçâåøåííûå ÷àñòè÷êè, ïîïàäàþùèå â ïå÷åíü ñ òîêîì êðîâè.

4. Ñèíòåçèðóåò è íàêàïëèâàåò ãëèêîãåí — ãëèêîãåíîáðàçóþùàÿ ôóíêöèÿ. Ïå÷åíî÷íûå ýïèòåëèàëüíûå êëåòêè ñèíòåçèðóþò èç ãëþêîçû ãëèêîãåí è äåïîíèðóþò åãî â öèòîïëàçìå. Ïå÷åíü — äåïî ãëèêîãåíà.

5. Ñèíòåòè÷åñêàÿ — ñèíòåç âàæíåéøèõ áåëêîâ êðîâè ( ïðîòðîìáèí, ôèáðèíîãåí, àëüáóìèíû).

6. Îáìåí õîëåñòåðèíà.

7. Äåïîíèðîâàíèå æèðîðàñòâîðèìûõ âèòàìèíîâ (À, Ä, Å, Ê).

8. Äåïîíèðîâàíèå êðîâè.

9. Ïå÷åíü — îäíè èç âàæíåéøèõ îðãàíîâ êðîâåòâîðåíèÿ. Çäåñü âïåðâûå íà÷èíàåòñÿ îáðàçîâàíèå êðîâè ó ïëîäà. Çàòåì ýòà ôóíêöèÿ óòðà÷èâàåòñÿ, íî â ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ êðîâåòâîðíûõ îðãàíîâ â ïå÷åíè îáðàçóþòñÿ ýêòîïè÷åñêèå î÷àãè êðîâåòâîðåíèÿ.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ.

Ðàçâèâàåòñÿ èç 3 çà÷àòêîâ — êèøå÷íîé ýêòîäåðìû, ìåçåíõèìû è íåâðàëüíîãî çà÷àòêà. Îáðàçîâàíèå íà÷èíàåòñÿ â êîíöå 3 íåäåëè ýìáðèîãåíåçà. Ïîÿâëÿåòñÿ âûïÿ÷èâàíèå â âåíòðàëüíîé ñòåíêå 12 ïåðñòíîé êèøêè çàðîäûøà — ïå÷åíî÷íàÿ áóõòà. Èç íåå ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå ïå÷åíè è æåë÷íîãî ïóçûðÿ.

ÑÒÐÎÅÍÈÅ. Ñâÿçàíî ñ ìíîæåñòâåííîñòüþ ôóíêöèé. Ñíàðóæè ïå÷åíü ïîêðûòà ñîåäèíèòåëüíî-òêàííîé êàïñóëîé, îò êîòîðîé îòõîäÿò ïåðåãîðîäêè. Îðãàí ðàçäåëåí íà äîëè , â êîòîðûõ âûäåëÿþò ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ åäèíèöó ïå÷åíè. Ýòèõ åäèíèö íåñêîëüêî âèäîâ:

· êëàññè÷åñêàÿ ïå÷åíî÷íàÿ äîëüêà

· ïîðòàëüíàÿ ïå÷åíî÷íàÿ äîëüêà

· ïå÷åíî÷íûé àöèíóñ

Êëàññè÷åñêàÿ ïå÷åíî÷íàÿ äîëüêà. Øåñòèãðàííîé ôîðìû ïðèçìàòè÷åñêàÿ , ñóæàåìàÿ ê âåðøèíå. Äî 1.5 ñì â îñíîâàíèè. Ïå÷åíî÷íûå äîëüêè îáðàçóþòñÿ â êîìïëåêñíûé ñîñóä — öåíòðàëüíàÿ âåíà. Âîêðóã íåå êîìïîíåíòû äîëüêè — ïå÷åíî÷íûå áàëêè è âíóòðèäîëüêîâûå ñèíóñîèäíûå êàïèëëÿðû. Ó íåêîòîðûõ æèâîòíûõ î÷åíü õîðîøî âûðàæåíà ìåæäîëüêîâàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü.  ïå÷åíè âûðàæåíà ñëàáî â íîðìå. Ãðàíèöû ïå÷åíî÷íûõ äîëåê âûðàæåíû íåðåçêî. Âñåãî â ïå÷åíè ïðèìåðíî 500 òûñ äîëåê.

ÊÐÎÂÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ.

Ïå÷åíü ñíàáæàåòñÿ êðîâüþ èç äâóõ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ.  âîðîòà ïå÷åíè âõîäÿò âîðîíàÿ âåíà ( êðîâü îò íåïàðíûõ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè ) è ïå÷åíî÷íàÿ àðòåðèÿ (ïèòàíèå ïå÷åíè). Âîéäÿ â âîðîòà, ýòè ñîñóäû ðàñïîëàãàþòñÿ íà áîëåå ìåëêèå âåòâè. Âåíîçíûå âåòâè íà âñåì ïðîòÿæåíèè ñîïðîâîæäàþò àðòåðèàëüíûå. Äîëåâûå âåíû è àðòåðèè äåëÿòñÿ íà ñåãìåíòàðíûå âåíû è àðòåðèè, ìåæäîëüêîâûå âåíû è àðòåðèè (ðàñïîëàãàþòñÿ ïàðàëëåëüíî äëèííîé îñè äîëüêè) — âíóòðèäîëüêîâûå âåíû è àðòåðèè (îêðóæàþò äîëüêó ïî ïåðèôåðèè) — êàïèëëÿðû . íà ïåðèôåðèè äîëüêè àðòåðèàëüíûå è âåíîçíûå êàïèëëÿðû ñëèâàþòñÿ.  ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ âíóòðèäîëüêîâûé (ñèíóñîèäíûé) êàïèëëÿð.  íåì òå÷åò ñìåøàííàÿ êðîâü. Ýòè êàïèëëÿðû ðàñïîëàãàþòñÿ â äîëüêå ðàäèàëüíî è ñëèâàþòñÿ â öåíòðå, âïàäàÿ â öåíòðàëüíóþ âåíó. Öåíòðàëüíàÿ âåíà ïåðåõîäèò â ïîääîëüêîâóþ âåíó (ñîáèðàòåëüíàÿ) — ïå÷åíî÷íûå âåíû ( 3 è 4 øòóêè), êîòîðûå âûõîäÿò èç âîðîò ïå÷åíè.

Òàêèì îáðàçîì â ñèñòåìå êðîâîîáðàùåíèÿ ïå÷åíè ìîæíî âûäåëèòü 3 îòäåëà:

1. ñèñòåìà ïðèòîêà êðîâè ê äîëüêå. Ïðåäñòàâëåíà âîðîòíîé âåíîé è àðòåðèåé, äîëåâûìè, ñåãìåíòàðíûìè, ìåæäîëüêîâûìè, âîêðóãäîëüêîâûìè âåíàìè è àðòåðèÿìè.

2. Ñèñòåìà öèðêóëÿöèè êðîâè â äîëüêå. Ïðåäñòàâëåíà âíóòðèäîëüêîâûìè ñèíóñîèäíûìè êàïèëëÿðàìè.

3. Ñèñòåìà îòòîêà êðîâè èç äîëüêè. Ïðåäñòàâëåíà öåíòðàëüíîé âåíîé, ïîääîëüêîâûìè, ïå÷åíî÷íûìè âåíàìè.

ïå÷åíè èìååò ìåñòî ñèñòåìà 2 âåí: âîðîòíîé âåíû — ïðåäñòàâëåíà âîðîòíîé âåíîé è åå âåòâÿìè äî âíóòðèäîëüêîâîãî êàïèëëÿðà; ïå÷åíî÷íîé âåíû — ïðåäñòàâëåíà öåíòðàëüíîé âåíîé, ïîääîëüêîâûìè è ïå÷åíî÷íûìè âåíàìè.

Ñòðîåíèå êëàññè÷åñêîé äîëüêè ïå÷åíè.

Îáðàçîâàíà:

1. ïå÷åíî÷íûìè áàëêàìè

2. âíóòðèäîëüêîâûì ñèíóñîèäíûì êàïèëëÿðîì.

Ïå÷åíî÷íàÿ äîëüêà ðàñïîëàãàåòñÿ ðàäèàëüíî. Îáðàçîâàíà ó ìëåêîïèòàþùèõ è ÷åëîâåêà 2 ðÿäàìè ýïèòåëèàëüíûõ ïå÷åíî÷íûõ êëåòîê — ãåïàòîöèòîâ. Ýòî êðóïíûå êëåòêè, ïîëèãîíàëüíîé ôîðìû ñ øàðîâèäíûì ÿäðîì â öåíòðå ( 20% êëåòîê — äâóÿäåðíûå). Äëÿ ïå÷åíî÷íûõ êëåòîê õàðàêòåðíî ñîäåðæàíèå ïîëèïëîèäíûõ ÿäåð (ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà). Öèòîïëàçìà ãåïàòîöèòîâ ñîäåðæèò âñå îðãàíåëëû — ãðàíóëÿðíóþ è àãðàíóëÿðíóþ öèòîïëàçìàòè÷åñêèå ñåòè, ìèòîõîíäðèè, ëèçîñîìû, ïåðîêñèñîìû, ïëàñòèí÷àòûé êîìïëåêñ. Òàêæå åñòü ðàçíîîáðàçíûå âêëþ÷åíèÿ — ãëèêîãåí, æèð, ðàçëè÷íûå ïèãìåíòû — ëèïîôóñöèí è äð.  öåíòðå ïå÷åíî÷íîé áàëêè, ìåæäó 2 ðÿäàìè ïå÷åíî÷íûõ êëåòîê ïðîõîäèò æåë÷íûé êàïèëëÿð. Îí ñëåïî íà÷èíàåòñÿ â öåíòðå äîëüêè è îòäàåò êîðîòêèå ñëåïûå âåòî÷êè. Íà ïåðèôåðèè êàïèëëÿð ïåðåõîäèò â êîðîòêóþ òðóáî÷êó — õîëàíãèîëó, à çàòåì â ìåæäîëüêîâûé æåë÷íûé ïðîòîê. Ãåïàòîöèòû âûäåëÿþò â æåë÷íûé êàïèëëÿð æåë÷ü. Ïå÷åíî÷íàÿ áàëêà — ýòî î÷åíü ñïåöèôè÷åñêèé êîíöåâîé ñåêðåòîðíûé îòäåë ïå÷åíè.

Æåë÷íûé êàïèëëÿð íå èìååò ñâîåé ñîáñòâåííîé ñòåíêè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàñøèðåííóþ ìåæêëåòî÷íóþ ùåëü, êîòîðàÿ îáðàçîâàíà öèòîëåììîé ñìåæíûé ãåïàòîöèòîâ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ìèêðîâîðñèíêàìè. Ñîïðèêàñàþùèåñÿ ïîâåðõíîñòè îáðàçóþò çàìûêàòåëüíûå ïëàñòèíêè.  íîðìå îíè î÷åíü ïðî÷íûå è æåë÷ü íå ìîæåò ïðîíèêàòü â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî. Åñëè íàðóøåíà öåëîñòíîñòü ãåïàòîöèòîâ (íàïðèìåð ïðè æåëòóõà), òî æåë÷ü ïîñòóïàåò â êðîâü — æåëòîâàòîå îêðàøèâàíèå òêàíåé.

Õîëàíãèîëà èìååò ñâîþ ñîáñòâåííóþ âûñòèëêó, êîòîðàÿ îáðàçîâàíà íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì êëåòîê (ýïèòåëèîöèòîâ) îâàëüíîé ôîðìû. Íà ïîïåðå÷íîì ñðåçå âèäíû 2-3 êëåòêè.

Ìåæäîëüêîâûé æåë÷íûé ïðîòîê ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïåðèôåðèè äîëüêè. Îí âûñòëàí îäíîñëîéíûì êóáè÷åñêèì ýïèòåëèåì. Êëåòêè ýòîãî ýïèòåëèÿ — õîëàíãèîöèòû. Êàæäàÿ ïå÷åíî÷íàÿ êëåòêè è ýêçîêðèííàÿ (âûäåëÿåò æåë÷ü) è ýíäîêðèííàÿ (âûäåëÿåò â êðîâü áåëêè, ìî÷åâèíó, ëèïèäû, ãëþêîçó). Ïîýòîìó ó êëåòêè âûäåëÿþò 2 ïîëþñà — áèëèàðíûé (ãäå íàõîäèòñÿ æåë÷íûé êàïèëëÿð) è âàñêóëÿðíûé (îáðàùåí ê êðîâåíîñíîìó ñîñóäó).

Ãåìîêàïèëëÿð âíóòðèäîëüêîâûé (ñèíóñîèäíûé). Èìååò ñâîþ ñîáñòâåííóþ ñòåíêó: îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ:

1. Âûñòèëêà ïðåäñòàâëåíà íåñêîëüêèìè âèäàìè êëåòîê:

· ýíäîòåëèîöèòû — ïîðèñòûå è ôåíåñòðèðîâàííûå ( ïîðû è ôåíåñòðû — äèíàìè÷íûå îáðàçîâàíèÿ).

· Ìàêðîôàãè ïå÷åíè (êëåòêè Êóïôåðà), çâåçä÷àòûå ðåòèêóëîýíäîòåëèîöèòû). Íàõîäÿòñÿ ìåæäó ýíäîòåëèîöèòàìè. Èõ ïîâåðõíîñòü îáðàçóåò ìíîãî÷èñëåííûå ïñåâäîïîäèè. Ýòè êëåòêè ìîãóò îñâîáîæäàòüñÿ îò ìåæêëåòî÷íûõ ñâÿçåé è ïóòåøåñòâîâàòü ñ òîêîì êðîâè. Âåäóò ñâîå ïðîèñõîæäåíèå îò ñòâîëîâîé êëåòêè êðîâè — êëåòêè ìîíîöèòàðíîãî ðÿäà. Ñïîñîáíû íàêàïëèâàòü ðàçëè÷íûå âçâåøåííûå ÷àñòè÷êè è ìèêðîîðãàíèçìû.

· Æèðîíàêàïëèâàþùèå êëåòêè (ëèïîöèòû ïå÷åíè). Èõ íåìíîãî . èõ öèòîïëàçìà ñîäåðæèò ìíîãî æèðîâûõ âàêóîëåé, êîòîðûå íèêîãäà íå ñëèâàþòñÿ. Îíè íàêàïëèâàþò æèðîðàñòâîðèìûå âèòàìèíû.

· Pit -êëåòêè ( îò àíãë. Ðÿáîé). Èõ öèòîïëàçìà ñîäåðæèò ìíîãî ñåêðåòîðíûõ ãðàíóë ðàçëè÷íîãî öâåòà. Ýòî ýíäîêðèííûå êëåòêè. Ðàñïîëàãàþòñÿ íà ïðåðûâèñòîé áàçàëüíîé ìåìáðàíå, êîòîðàÿ ÷åòêî âûðàæåíà â ïåðèôåðè÷åñêîì è öåíòðàëüíîì îòäåëàõ äîëåê.

2. Ìåæäó ãåìîêàïèëëÿðîì è ïå÷åíî÷íîé áàëêîé ðàñïîëàãàåòñÿ î÷åíü óçêîå ïðîñòðàíñòâî:

· ïåðèñèíóñîèäàëüíîå ïðîñòðàíñòâî Äèññå. Åãî øèðèíà 0.2-1 ìêì. Çàïîëíåíî òêàíåâîé æèäêîñòü, áîãàòîé áåëêàìè ( ïðè ïàòîëîãèè óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçìåðàõ, íàêàïëèâàåò æèäêîñòü).  íåì ðàñïîëàãàþòñÿ ôèáðèíîáëàñòîïîäîáíûå êëåòêè, æèðîíàêàïëèâàþùèå êëåòêè, îòðîñòêè pit-êëåòêè. Æèðîíàêàïëèâàþùèå, êðîìå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ôóíêöèé, ñïîñîáíûé ñèíòåçèðîâàòü êîëëàãåí.

3. Íà ïåðèôåðèè ïå÷åíî÷íûõ äîëåê ðàñïîëàãàþòñÿ ìåæäîëüêîâûå æåë÷íûå ïðîòîêè, à ðÿäîì ñ íèìè ëåæàò ìåæäîëüêîâûå âåíû è àðòåðèÿ. È âîêðóã âñåãî ýòîãî — ðûõëàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü. Ýòîò êîìïëåêñ — òðèàäà ïå÷åíè. Èíîãäà ìîæåò áûòü òåòðàäà ( + ëèìôàòè÷åñêèé ñîñóä).

Ïîðòàëüíàÿ ïå÷åíî÷íàÿ äîëüêà.

Ýòî ñåãìåíòû 3 áëèçëåæàùèé äîëåê.  åå öåíòðå — òðèàäà ïå÷åíè, à ïî îñòðûì óãëàì — öåíòðàëüíûå âåíû. Êðîâîòîê çäåñü îò öåíòðà ê ïåðèôåðèè.

Ïå÷åíî÷íûé àöèíóñ. Îáðàçîâàí 2 ñåãìåíòàìè ( ôîðìà ðîìáà).  åãî öåíòðå — òðèàäà, â îñòðûõ óãëàõ — öåíòðàëüíûå âåíû.

ÏÎÄÆÅËÓÄÎ×ÍÀß ÆÅËÅÇÀ.

Âûïîëíÿåò è ýêçî- è ýíäîêðèííóþ ôóíêöèþ. Ýíäîêðèííàÿ ôóíêöèÿ ñâÿçàíà ñ ñèíòåçîì è âûäåëåíèåì ïèùåâàðèòåëüíûõ ôåðìåíòîâ (òðèïñèí, àìèëàçà è ò.ä.).

ýíäîêðèííàÿ ôóíêöèÿ — ñåêðåòèðîâàíèå è âûäåëåíèå â êðîâü ãîðìîíîâ (èíñóëèí, ãëþêàãîí, ñîìàòîñòàòèí, âàçîàêòèâíûé èíòåñòèíàëüíûé ïîëèïåïòèä, ïàíêðåàòè÷åñêèé ïîëèïåïòèä). Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà ñíàðóæè ïîêðûòà ñîåäèíèòåëüíî-òêàííîé êàïñóëîé. Åå âåñ äîñòèãàåò 87-90 ãðàìì. Æåëåçà èìååò äîëü÷àòîå ñòðîåíèå è ñåêðåòèðóåò ïî ìåðîêðèíîâîìó òèïó. Ðàçâèâàåòñÿ èç âûïÿ÷èâàíèÿ âåíòðàëüíîé ñòåíêè 12-ïåðñòíîé êèøêè çàðîäûøà, êîòîðîå ðàñïîëîæåíî ðÿäîì ñ ïå÷åíî÷íîé áóõòîé.

ÑÒÐÎÅÍÈÅ.

À. Ýêçîêðèííàÿ ÷àñòü — ñîñòàâëÿåò 97%. Ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé åäèíèöåé ÿâëÿåòñÿ àöèíóñ. Ñîñòîèò èç êîíöåâîãî ñåêðåòîðíîãî îòäåëà è âñòàâî÷íîãî ïðîòîêà. Êîíöåâîé îòäåë æåëåçû âûñòëàí ñåêðåòîðíûìè êëåòêàìè — ýêçîêðèííûå ïàíêðåîöèòû ( àöèíîöèòû). Íà ïîïåðå÷íîì ðàçðåçå â êàæäîì ñåêðåòîðíîì îòäåëå íàñ÷èòûâàåòñÿ 8-12 êëåòîê. Îíè òðåóãîëüíîé ôîðìû ñ ñóæèâàþùèìñÿ êîíöîì. ßäðî áëèæå ê áàçàëüíîé ÷àñòè , îêðóãëîé ôîðìû. Êàæäàÿ êëåòêè ðåçêîïîëÿðíîäèôôåðåíöèðîâàíà. Ðàçëè÷àþò áàçàëüíóþ ( áàçîôèëüíàÿ, ãîìîãåííàÿ) çîíó è ïðîòèâîïîëîæíóþ àïèêàëüíóþ (îêñèôèëüíàÿ , çèìîãåííàÿ) çîíó, â êîòîðîé ðàñïîëàãàþòñÿ ñåêðåòîðíûå ãðàíóëû ( îêðàøèâàþòñÿ êèñëûìè êðàñèòåëÿìè). Ñîäåðæàò ôåðìåíòû ( êîòîðûå ñèíòåçèðóþòñÿ ýòèìè êëåòêàì) â íåàêòèâíîì ñîñòîÿíèè.  áàçîôèëüíîé çîíå ðàñïîëàãàþòñÿ ãðàíóëÿðíûé ðåòèêóëóì.  ïðîòèâîïîëîæíîé ÷àñòè — ïëàñòèí÷àòûé êîìïëåêñ, ìèòîõîíäðèè, ãðàíóëû çèìîãåíà.

Êëåòêè ôóíêöèîíèðóþò àñèíõðîííî ( íàõîäÿòñÿ â ðàçíûõ ôàçàõ ñåêðåöèè).

Âñòàâî÷íûé ïðîòîê â ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå âðàñòàåò â ñåêðåòîðíûé îòäåë. Íà ïîïåðå÷íîì ñðåçå àöèíóñà íàõîäÿòñÿ ýêçîêðèííûå êëåòêè è ïëîñêèå ýïèòåëèàëüíûå êëåòêè, îáðàçóþùèå âûñòèëêó âñòàâî÷íîãî ïðîòîêà — öåíòðî-àöèíàðíûå êëåòêè.

Âñòàâî÷íûé ïðîòîê ïðîäîëæàåòñÿ â ìåæàöèíóñíûå ïðîòîê ( âûñòëàí êóáè÷åñêèì ýïèòåëèåì). Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè æèäêîé ÷àñòè ñåêðåòà. Äàëåå âíóòðèäîëüêîâûé ïðîòîê ( îäíîñëîéíûé êóáè÷åñêèé ýïèòåëèé. Âîêðóã ëó÷øå âûðàæåíà ðûõëàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü), äàëåå ìåæäîëüêîâûé ïðîòîê, ðàñïîëàãàåòñÿ â ïðîñëîéêå ìåæäîëüêîâîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, âûñòëàí îäíîñëîéíûì ïðèçìàòè÷åñêèì ýïèòåëèåì. Çàòåì îáùèé ïðîòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû ( ñòåíêà òîëùå, ïðåäñòàâëåíà ñëèçèñòîé, ìûøå÷íîé, àäâåíòèöèàëüíîé îáîëî÷êàìè, ýïèòåëèé îäíîñëîéíûé, âûñîêèé ïðèçìàòè÷åñêèé).  ïðîòîêå ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû íàõîäÿòñÿ áîêàëîâèäíûå ãðàíóëîöèòû è ýíäîêðèíîöèòû ( ïðåæäå âñåãî Í). Ñèíòåçèðóþò õîëåöèñòîêèíèí ( óñèëèâàåò ñîêðàòèòåëüíóþ àêòèâíîñòü æåë÷íîãî ïóçûðÿ) è ïàíêðåîçèìèí ( ðåãóëèðóåò ñîêðàòèòåëüíóþ àêòèâíîñòü æåëåçèñòûõ êëåòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû).

Á. Ýíäîêðèííàÿ ÷àñòü ñîñòàâëÿåò 3%.

Ïðåäñòàâëåíà îñòðîâêàìè Ëàíãåðãàíñà ( insulla). Îíè îáðàçîâàíû æåëåçèñòûìè êëåòêàìè — èíñóëîöèòàìè, ðàñïîëàãàþùèìèñÿ â âèäå òÿæåé, ìåæäó êîòîðûìè ëåæàò òîíêèå ïðîñëîéêè ðûõëîé ñîåäèíèòåëüíîé òêíè, à â íèõ ôåíåñòðèðîâàííûå êàïèëëÿðû.

þíîøåñêîì âîçðàñòå ýòèõ îñòðîâêîâ îò 200000 äî 2.5 ìëí. øòóê. Ê ñòàðîñòè èõ ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå. Ðàçìåðû èõ îò 100 äî 500 ìêì â äèàìåòðå. Âåñ 2-4 ãðàììà ( âñåõ âìåñòå).

Èíñóëîöèòû.

1. Êëåòêè Á ( áàçîôèëüíûå) ïðèìåðíî 70%. Ñèíòåçèðóþò èíñóëèí, ñïîñîáñòâóþùèé îáðàçîâàíèþ ãëèêîãåíà èç ãëþêîçû. Óñèëèâàåò ïîòðåáëåíèå ãëþêîçû òêàíÿìè. Ðàñïîëàãàþòñÿ êëåòêè â öåíòðå îñòðîâêîâ.

2. Êëåòêè À (àöèäîôèëüíûå) ïðèìåðíî 20%. Ðàñïîëàãàþòñÿ íà ïåðèôåðèè. Ñèíòåçèðóþò ãëþêàãîí ( àíòàãîíèñò èíñóëèíà). Âìåñòå ñ íèì ó÷àñòâóþò â ðåãóëÿöèè óðîâíÿ ãëþêîçû â êðîâè.

3. Êëåòêè Ä (äåíäðèòè÷åñêèå) ïðèìåðíî 8%. Ðàñïîëàãàþòñÿ íà ïåðèôåðèè. Ñèíòåçèðóþò ñîìàòîñòàòèí , êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ èíãèáèòîðîì áåëêîâîãî ñèíòåçà.

4. Êëåòêè Ä1 ïðèìåðíî 5%. Ðàñïîëàãàþòñÿ íà ïåðèôåðèè. Ñèíòåçèðóþò ÂÈÏ — ðàñøèðÿåò êðîâåíîñíûå êàïèëëÿðû, ó÷àñòâóåò â ðåãóëÿöèè äàâëåíèÿ, ñòèìóëèðóåò ñåêðåòîðíóþ àêòèâíîñòü æåëåçèñòûõ êëåòîê æåëóäêà è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.

5. ÐÐ-êëåòêè ñèíòåçèðóþò ïàíêðåàòè÷åñêèé ïîëèïåïòèä — ñòèìóëÿòîð áåëêîâîãî ñèíòåçà.

Ðåãåíåðèðóåò ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà çà ñ÷åò âíóòðèêëåòî÷íûõ ïðîöåññîâ. Ìèòîçû âñòðå÷àþòñÿ âî âñòàâî÷íûõ ïðîòîêàõ.

Íà ãðàíèöå ýêçîêðèííîé ÷àñòè îñòðîâêîâ Ëàíãåðãàíñà âñòðå÷àþòñÿ àöèíîçíî-èíñóëÿðíûå êëåòêè. Ñîäåðæàò â öèòîïëàçìå è çèìîãåííûå ãðàíóëû ñ ãîðìîíàìè. Ýòè êëåòêè ïðîäóöèðóþò è òðèïñèíîïîäîáíûå ôåðìåíò, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò ïðåâðàùåíèþ ïðî-èíñóëèíà â èíñóëèí.

42. Пищеварительная сисема. Печень

Печень – одна из крупных желез пищеварительного тракта, выполяющая многочисленные функции. В ней происходит:

1) обезвреживание различных продуктов обмена веществ;

2) разрушение различных биологически активных веществ, гормонов;

3) печень принимает активное участие в различных защитных реакциях организма;

4) она принимает участие в образовании гликогена (основного источника глюкозы);

5) также в печени происходит образование различных белков;

6) она является одним из органов кроветворения;

7) в ней накапливаются витамины;

8) она принимает активное участие в образовании желчи.

Строение. Печень – это непарный орган, находящийся в брюшной полости, покрытый брюшиной со всех сторон.

Основной структурно-функциональной единицей печени является печеночная долька. Она представляет собой шестигранную призму из печеночных клеток (гепатоцитов, собранных в виде балок). Каждая долька покрыта соединительно-тканной оболочкой, в которой проходят желчные протоки и кровеносные сосуды. От периферии дольки к ее центру кровь проходит по кровеносным сосудам, очищаясь, и по центральной вене печеночной дольки попадает в собирательные вены, далее в печеночные вены и в нижнюю полую вену.

Между рядами гепатоцитов, проходят желчные капилляры. Эти капилляры не имеют собственной стенки.

Их стенка образована соприкасающимися поверхностями гепатоцитов, на которых имеются небольшие углубления, совпадающие друг с другом и вместе образующие просвет желчного капилляра.

Желчевыводящие пути представляют собой систему желчных сосудов, по которым происходит транспорт желчи из печени в просвет двенадцатиперстной кишки.

Желчный пузырь – это полый орган с тонкой стенкой. Стенка состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной.

Слизистая оболочка желчного пузыря образует складки, анастомозирующие друг с другом, а также крипты или синусы в виде карманов.

В области шейки пузыря в ней находятся альвео-лярно-трубчатые железы, выделяющие слизь. Эпителий слизистой оболочки обладает способностью всасывать воду и некоторые другие ве-щества из желчи, заполняющей полость пузыря. В связи с этим пузырная желчь всегда более густой консистенции и более темного цвета, чем желчь, выходящая непосредственно из печени.

Мышечная оболочка желчного пузыря состоит из гладких мышечных клеток (, которые особенно хорошо развиты в области шейки пузыря.

Адвентициальная оболочка желчного пузыря состоит из плотной волокнистой соединительной ткани.

Иннервация. В капсуле печени находится вегетативное нервное сплетение, ветви которого, сопровождая кровеносные сосуды, продолжаются в меж-дольковую соединительную ткань.

Следующая глава >