Гипертонически гиперкинетическая дискинезия желчного пузыря

Патологические изменения в работе желчного пузыря и сфинктера называют дискинезией. В медицинском справочнике классификации болезней (МКБ-10) это патологии присвоен код К82. Заболевание приводит к нарушению функции пищеварения и без должного лечения приводит к осложнениям.

Механизм развития заболевания

При гиперкинетической форме дискинезии тонус желчного пузыря повышен. Частые и быстрые сокращения приводят к тому, что сфинктеры (мышечные клапаны желчного пузыря) не успевают раскрыться. Из-за этого желчь поступает в тонкий кишечник в недостаточном объеме.

Важная роль в регуляции моторики желчного пузыря отводится вегетативной нервной системы и гормональным изменениям. Чаще патология встречается у детей и школьников астенического (худощавого) телосложения. У взрослых заболевание диагностируют чаще среди женщин в возрасте от 30 до 35 лет.

Причины патологии

Дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу делится на две группы, в зависимости от причин появления:

- Первичная. Возникает из-за врожденных пороков развития желчевыводящий системы или в результате нарушений режима питания, образа жизни, вегетативной нервной системы.

- Вторичная. Является следствием заболеваний других органов и систем организма.

Первичные причины

По данным статистики, в 12% случаев причиной развития гиперкинетической дискинезии являются первичные факторы. К ним относятся:

- малоподвижный образ жизни;

- погрешности в питании;

- хроническая аллергия;

- частые стрессы, нервные перенапряжения;

- врожденная слаборазвитая мускулатура;

- удвоение желчного пузыря или протоков;

- наличие перегородок в протоках или самом органе;

- сужение или закупорка просвета желчного пузыря.

Вторичные

Причинами вторичной дискинезии являются имеющиеся у человека заболевания или состояния:

- воспалительные или бактериальные заболевания желудка – гастрит, язва, энтероколит;

- патологии печени – гепатит, панкреатит, холангит, наличие конкрементов в желчном пузыре или протоках;

- глистные инвазии;

- сальмонеллез;

- желчнокаменная болезнь;

- гипотериоз и другие эндокринные нарушения;

- климакс у женщин;

- воспаление яичников;

- хронический аппендицит;

- ваготония (повышенный тонус блуждающего нерва);

- восстановление после операций на органах брюшной полости;

- сахарный диабет.

Признаки ДЖВП по гиперкинетическому типу

Характерный симптом дискинезии – острые приступы колики в области правой лопатки, ключицы, подреберья, желудка. Неприятные ощущения появляются периодически и длятся от 20 до 30 минут. Чаще боль появляется после сильного переутомления, стресса, подъема тяжестей.

Помимо болевого синдрома выделяют и общие симптомы дискинезии желчевыводящих путей:

- желтушность кожи, глазных яблок, слюны;

- потемнение кала и мочи;

- кожный зуд;

- горечь во рту сразу после пробуждения;

- неприятный запах изо рта;

- вздутие живота;

- тошнота, рвота;

- худоба;

- нарушение стула – понос или запор;

- раздражительность;

- повышенная утомляемость;

- бессонница;

- приступы ЧСС (частого сердцебиения);

- отсутствие либидо.

Диагностика дискинезии желчного пузыря

При появлении любых непонятных симптомов или печеночных колик следует обратиться к врачу гастроэнтерологу. Он проведет внешний осмотр, пальпацию (прощупывание) и перкуссию (простукивание) печени и желчного пузыря.

Чтобы подтвердить первичный диагноз ДЖВП (дискинезии желчного пузыря), назначаются лабораторные и инструментальные методы диагностики:

- Общий анализ крови. При сопутствующих воспалительных заболеваниях анализ показывает повышенное число лейкоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

- Общий анализ мочи. В биоматериале присутствуют желчные пигменты.

- Анализ кала. Определяет наличие гельминтоза.

- УЗИ (ультразвук) брюшной полости. Диагностика определяет форму дискинезии, размеры желчного пузыря, наличие перетяжек, камней.

- Дуоденальное зондирование. Определяет наличие признаков воспаления, паразитов, конкрементов в желчном пузыре.

- Гепатобилиарная сцинтиграфия. Помогает установить форму желчного пузыря, скорость его сокращения, установить тип патологии.

Как лечить гипермоторную ДЖВП у взрослых и детей

При своевременной диагностике и качественном лечении ДЖВП по гипемоторному типу удается полностью устранить за 2 года. Основными методами терапии являются:

- нормализации режима сна и отдыха;

- соблюдение диетического питания;

- прием медикаментозных препаратов;

Длительность обязательного лечения составляет 3-4 недели. После схему корректируют: снижают или полностью отказываются от лекарственных препаратов, расширяют рацион. При необходимости курсы повторяют каждые полгода. Специфического лечения для детей не существует. При выявлении дискинезии у ребенка придерживаются общих схем терапии.

Препараты при дискинезии желчевыводящих путей

Выбор необходимых лекарственных средств осуществляется лечащим врачом. Обязательно всем пациентам с повышенной сократимостью желчного пузыря назначают:

- Холекинетики. Оказывают желчегонное действие, защищают клетки печени. Препараты улучшают отток желчи, повышают иммунитет, предупреждают развитие воспаления. К популярным лекарствам данной группы относятся:

- Холосас;

- таблетки Оксафенамид;

- Гепабене;

- Сульфат магния;

- Хофитол;

- Галстена.

- Спазмолитики. Уменьшают выраженность и интенсивность болевого синдрома. Предотвращают обострение воспалительных процессов. На практике используются:

- Но-шпа;

- Дротаверин;

- Дюспаталин;

- Папаверин.

В качестве вспомогательных средств могут использоваться успокаивающие препараты – Настойка валерианы, Пустырник, Ново-Пассит. Женщинам в предменструальный период при наличии приступов дискинезии прописываются инъекции прогестерона.

Диетотерапия

При заболеваниях печени и желчевыводящих путей назначается лечебный стол № 5 и его вариации. Цель диеты – снизить выраженность неприятных симптомов, нормализовать пищеварение. Питание подразумевает придерживаться ряда правил:

- Есть небольшими порциями, но часто 4–6 раз в день.

- Предпочесть жарку, щадящим кулинарным методам обработки – варке, приготовлению на пару, тушению, запеканию.

- Ограничить потребление соли до 3 грамм в сутки.

- Пищу есть теплой. Каши и жилистое мясо желательно употреблять в перетертом виде.

Меню строится на основе списка разрешенных/запрещенных продуктов. Придерживаться его необходимо минимум 3-4 месяца.

Можно есть | Исключены из рациона |

Вчерашний хлеб. | Жирное мясо, рыба. |

Нежирные сорта рыбы, мяса. | Шоколад. |

Овощи, некислые фрукты и ягоды. | Овощи с высоким содержанием щавельной кислоты – шпинат, редис, редька, щавель. |

Вязкие каши – манная, рисовая, гречневая. | Бобовые культуры. |

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. | Копчения, соления, маринады. |

Овощные супы. | Колбасные изделия. |

Фаст-фуд. | |

Жирная молочная продукция. | |

Черный хлеб, свежая выпечка. |

Другие способы лечения

Для восстановления нормального пищеварения, устранения неприятных симптомов и общего оздоровления помимо диеты и приема лекарственных препаратов назначают:

- физиотерапию – иглоукалывание, ароматерапию, электрофорез;

- санаторно-курортное лечение;

- массаж;

- использование закрытых тюбажей и зондирования;

- прием минеральных вод.

Народные средства при дисфункции желчного пузыря

При разрешении врача в домашних условиях лечение дискинезии возможно с использованием отваров и настоев лекарственных трав. Хорошо устраняют дисфункцию желчного пузыря:

- Корень солодки. Две чайные ложки измельченного сырья залить 200 мл кипятка. Выдержать над паровой баней 15 минут. Процедить, разбавить 100 мл теплой воды. Принимать по 100 мл 3 раза в день. Курс лечения – 3–4 недели.

- Кукурузные рыльца. Залить 4 ст. л. сырья литром кипятка. Оставить настаиваться на 3 часа. Принимать по 1 ст. л. 3 раза/сутки. Длительность использования – 3–4 недели.

Чем опасна гипермоторная дискинезия

Без необходимого лечения ДЖВП приводит к развитию ряда неприятных осложнений. Часто дисфункция желчного пузыря вызывает:

- дуоденит – воспаление двенадцатиперстной кишки;

- острый панкреатит – воспаление поджелудочной железы;

- холецистит – воспаление желчного пузыря;

- желчнокаменную болезнь – скопление конкрементов в желчевыводящих протоках.

Видео

Нашли в тексте ошибку?

Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Внимание! Информация,

представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не

призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может

поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных

особенностей конкретного пациента.

Гипертоническая дискинезия желчевыводящих путей – это заболевание, характеризующееся изменением иннервации и паракринной регуляции тонуса желчного пузыря и сфинктерного аппарата протоков. Основными клиническими проявлениями служат периодические кратковременные приступы боли в проекции желчного пузыря, вызванные повышением давления в нем. Диагностика основана на клинических данных, результатах дуоденального зондирования, рентгенографии и УЗИ печени и желчевыводящих путей. Лечение консервативное, направлено на нормализацию тонуса, моторики желчного пузыря и сфинктеров протоков и устранение вегетативной дисфункции.

Общие сведения

Гипертоническая дискинезия желчевыводящих путей – это функциональная патология, характеризующаяся повышением сократительной способности и тонуса желчного пузыря, пузырного протока и сфинктера Одди, которая может быть признаком определенных заболеваний или первичным патологическим процессом. Чаще страдают женщины молодого возраста, а также лица астенической конституции, пациенты с общими неврозами. В патогенезе данной патологии большое значение придается психотравмирующим ситуациям.

Гипертоническая дискинезия желчевыводящих путей

Причины

Гипертоническая дискинезия может быть самостоятельным заболеванием либо вторичным, возникающим при органическом поражении непосредственно желчевыводящих путей (ЖВП) или других органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В практической гастроэнтерологии первичная форма встречается в 12% всех случаев заболеваний желчных путей. Важнейшая роль в этиологии отводится психогенным факторам. Доказана роль гормональных изменений (болеют чаще женщины в период менопаузы или во время менструаций). Функциональные нарушения ЖВП могут возникать как проявление аллергической реакции, интоксикации или воспаления в ЖКТ вирусной или бактериальной природы.

Вторичная форма гипертонической дискинезии желчевыводящих путей сопровождает другие заболевания: хронический гастрит, гастродуоденит, энтерит, панкреатит, холангит, желчнокаменную болезнь. Нередко функциональные нарушения возникают при воспалительных процессах в брюшной полости и малом тазу (сальпингите, хроническом аппендиците и других), паразитарных и глистных инвазиях, дисбактериозе и кишечных инфекциях.

Патогенез

Процесс образования желчи происходит непрерывно, а ее поступление в просвет кишечника определяется согласованной работой пузыря и сфинктерного аппарата. Важная роль в регуляции моторики принадлежит вегетативной системе, гуморальным факторам, кишечным пептидным гормонам (холецистокинину-панкреозимину, гастрину, секретину). Преобладание стимулирующих факторов над тормозящими приводит к гиперкинезии.

Симптомы гипертонической дискинезии

Проявления заболевания обусловлены повышением тонуса и моторики желчевыводящих путей и общими симптомами вегетативной дисфункции. Основным признаком является периодическое возникновение приступообразной боли в правом подреберье, иррадиирующей в правую лопатку и плечо, реже в левую половину грудной клетки. Болевой синдром обычно непродолжительный, возникает внезапно, повторяется несколько раз в сутки; при этом нет гипертермии, лейкоцитоза и увеличения СОЭ. Приступы часто сопровождаются диспепсическими явлениями: тошнотой, диареей.

Общие признаки гипертонической дискинезии желчевыводящих путей включают тахикардию, повышенную потливость, головную боль, слабость и другие нейровегетативные реакции. Прекращается приступ самостоятельно или после использования грелки. Пациенты отмечают, что появление боли связано чаще не с погрешностями в питании, а с психоэмоциональными нагрузками. Возможно нарушение сна, повышение раздражительности.

Диагностика

Диагностика осуществляется врачом-гастроэнтерологом, основана на характерных жалобах пациентов и данных инструментальных методов исследования. Клиническая картина характеризуется преобладанием общеневротических признаков, кратковременностью приступов и отсутствием изменений лабораторных показателей. В анализе крови нет признаков воспаления. При физикальном обследовании обычно специфических симптомов не выявляется, в период приступа при пальпации живота может выявляться болезненность в проекции желчного пузыря.

Важным методом исследования при данной патологии является многомоментное дуоденальное зондирование, позволяющее оценить фазы выделения желчи, а также характер и степень выраженности функциональных нарушений. При гиперкинезии отмечается лабильность пузырного рефлекса и уменьшение количества пузырной порции желчи. При подозрении на гипертоническую дискинезию данное исследование проводится после предварительной инъекции папаверина – это позволяет предупредить спазм и развитие болевого синдрома.

Холецистография дает возможность выявить четко контрастированную тень пузыря с нормальной формой, размерами, положением и ускорение его опорожнения, изменение этих признаков при смене положения тела. Ультразвуковое исследование проводится с целью исключения анатомических изменений (перегиба пузыря, наличия внутрипузырных перегородок, сифонопатии) и заболеваний воспалительного характера. При гиперкинетической дискинезии определяется нормальная толщина и структура стенок пузыря, отсутствие дополнительных включений в его полости и нарушения моторики.

Лечение гипертонической дискинезии

Лечение требует систематического подхода и осуществляется гастроэнтерологом совместно с психотерапевтом. Основные направления терапии – нормализация нейрогуморальных механизмов выделения желчи, устранение дисфункции вегетативной нервной системы и патологических рефлексов на мышечный аппарат желчевыводящих путей. Крайне важно проведение коррекции невротических и диэнцефальных нарушений, нормализация режима питания, лечение других заболеваний желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.

Диетотерапия подразумевает ограничение механически и химически раздражающей пищи, жиров. С целью нормализации работы центральной нервной системы показано назначение седативных, нейротропных успокаивающих и снотворных препаратов. Высокой эффективностью обладают транквилизаторы, оказывающие миорелаксантное действие. Важную роль в терапии играет нормализация сна. Эффективно лечение электросном.

С целью нормализации моторики и тонуса желудочно-кишечного тракта, устранения спазмов применяется метаклопрамид. В начале курса лечения данный препарат в течение 5-7 дней применяется инъекционно, затем в таблетированной форме. Уменьшение спазма гладкомышечных тканей ЖКТ также обеспечивают миотропные спазмолитики: папаверин, дротаверин.

При выраженных невротических явлениях хороший эффект дает назначение сульпирида. Он оказывает выраженное психотропное действие, нормализует нейрорегуляцию моторно-эвакуаторной функции ЖКТ. Женщинам с развитием приступов гипертонической дискинезии в предменструальный период назначаются инъекции прогестерона. Также показано санаторное лечение на бальнеологических курортах.

Прогноз и профилактика

Прогноз при первичной форме болезни благоприятный, патология хорошо поддается лечению, трудоспособность пациентов сохранена. При вторичной гиперкинезии прогноз определяется заболеванием, которое стало причиной функционального расстройства. Профилактика заключается в достаточном отдыхе, физической тренированности, рациональном питании (регулярном и полноценном). Важно своевременное лечение заболеваний, которые приводят к гипертонической дискинезии, исключение курения и употребления алкоголя.

Гипокинетическая дискинезия желчевыводящих путей – это недуг, который характеризуется нехваткой желчи во время переработки еды. Развивается недуг оттого, что желчный пузырь вовремя не сократился и нужный компонент не попал в пищеварительный тракт. В результате такого нарушения пища нормально не переваривается, полезные компоненты плохо усваиваются, а значит, ухудшается и общая жизнедеятельность человека.

Довольно часто такая форма заболевания диагностируется именно у людей старшего возраста, после 40 лет, когда у человека часто случаются неврозы, и он поддаётся стрессам.

Причиной формирования недуга являются нарушение оттока желчи, её застой, ухудшение тонуса и моторики желчного и протоков. В группу риска людей, у которых может развиваться подобная патология, относятся личности:

- повышенной тревожности;

- нервозные;

- с вегетативными нарушениями – отмечаются головные боли, похолодание конечностей, частое биение сердца, нарушенный сон.

Также провоцирующим фактором могут послужить различные ранние заболевания ЖКТ, которые уже одолевали больного – гастрит, панкреатит, язва.

Ещё одной причиной, по мнению докторов, может быть неправильный образ жизни и питания. Прогрессировать патология может при перееданиях, частом нарушении рациона и излишнем количестве вредной пищи.

У некоторых пациентов диагностируется наследственный фактор, который провоцирует недуг на развитие ещё в детском возрасте.

Факторами быстрого развития патологии могут послужить различные бактерии и инфекции.

Возникать ДЖВП может ещё под воздействием таких причин:

- воспаление в брюшной полости и малом тазу;

- вегетососудистая дистония;

- эмоциональное, умственное или физическое перенапряжение;

- неактивный способ жизни;

- астеническое телосложение;

- слабость мышц;

- хронические аллергические болезни;

- остеохондроз.

Гипотоническая ДЖВП развивается в характерной симптоматике. Дискинезия разделяется на две формы, однако у каждого типа имеются специфические признаки, которые помогают доктору быстро определить заболевание. При гипокинетической патологии больной ощущает такие симптомы, которые провоцируются сильными эмоциональными всплесками или нарушением диеты:

- боли тупого, ноющего, неинтенсивного характера в правом подреберье;

- чувство тяжести и распирания зоны под ребром;

- неприятные ощущения не переходят на другие области тела;

- горький вкус в ротовой полости;

- тошнота;

- ухудшение аппетита;

- отрыжка;

- вздутие живота;

- нарушение стула;

- раздражительность;

- плаксивость;

- быстрое наступление усталости;

- обильное выделение пота;

- головные боли;

- жёлтый налёт на языке.

Если недуг развивается у мужчин, то ухудшается либидо, а у женщин нарушается менструальный цикл.

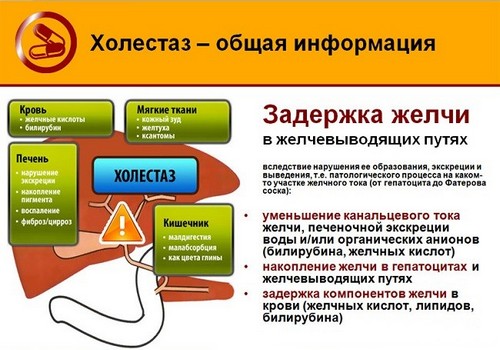

Если же гипокинетическая форма дискинезии развилась до холестаза, а это последняя стадия застоя желчи в желчных протоках, то у пациента начинается более тяжёлая симптоматика:

- сильный зуд кожного покрова всего тела;

- жёлтый оттенок кожи и слизистых;

- потемнение мочи;

- осветление каловых масс до серого оттенка.

При обнаружении вышеупомянутых клинических проявлений больному сразу нужно обратиться к доктору. С выявленными признаками пациенту поможет справиться гастроэнтеролог. Медик должен определить причину появления такой симптоматики, какие признаки были первыми, а также выявить факторы риска. Во время физикального осмотра и опроса больного, доктор устанавливает наличие желтушности кожного покрова и слизистых глаз, боли при пальпации в районе под правым ребром.

Лабораторные обследования нужно проводить для уточнения диагноза и в целях дифференциальной диагностики:

- анализ крови может показать медику на воспалительный процесс — лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом и увеличенный показатель СОЭ;

- в анализе мочи можно выявить желчные пигменты;

- больше информации может дать биохимический анализ крови, который помогает определить признаки синдрома холестаза;

- для исключения вирусов проводится проба на вирусные гепатиты.

Также обязательно проведение инструментальной диагностики:

- УЗИ брюшной полости – помогает проанализировать форму, размер желчного, выявить наличие или отсутствие конкрементов, аномалии. Рекомендуется проводить УЗ-исследование 2 раза – натощак и после лёгкого завтрака;

- дуоденальное зондирование – определяется работа и тонус органа, анализируется скорость сокращения органа и синхронность функционирования сфинктеров желчевыводящих протоков. Доктор может диагностировать лабильность пузырного рефлекса, ухудшенный ритм оттока желчи и излишнее выделение пузырной желчи;

- эзофагогастродуоденоскопия – проводится для выявления недугов желудка, тонкого кишечника;

- холецистографии – используется для точной визуализации желчного при помощи контрастного вещества. Анализируется его форма, размер, расположение и скорость сокращения;

- ЭРХПГ и гепатобилиарная сцинтиграфия – для исключения иных патологий печени, поджелудочной железы и желчевыводящих каналов.

Терапия заболевания по гипокинетическому типу заключается в трёх основных методах:

- устранение первопричины заболевания;

- лечение холестаза и его осложнений;

- восстановление нормальной работы желчного пузыря.

При любых проблемах с ЖКТ очень важна диетотерапия. При недуге желчевыводящей системы доктора также назначают пациентам определённые правила питания и соблюдения режима дня:

- количество принятий пищи должно быть не меньше 5 раз в сутки маленькими порциями;

- в меню не должно быть продуктов из жира животного происхождения;

- любые жареные, солёные, копчёные продукты запрещены;

- нужно исключать различные сладости, шоколадки, кофе, какао и газировку;

- нежелательно употреблять яйца и бобовые из-за повышенного уровня образования газов;

- уменьшить количество соли;

- пища должна быть приготовлена на паровой бане, в духовке или протушеная;

- соблюдать питьевой режим и выпивать в сутки норму жидкости.

В рационе у человека с подобным диагнозом должны быть такие продукты:

- сушенные хлебные изделия;

- кисломолочные продукты;

- постные мясные, рыбные изделия;

- овощи;

- варёная колбаса и сосиски;

- растительное и сливочное масло;

- мёд;

- сахар;

- карамель;

- пастила;

- соки из свежих овощей и фруктов;

- сладкие фрукты и ягоды;

- крупы;

- лёгкие бульоны.

Диета при гипокинетической дискинезии желчевыводящих путей

Помимо диеты, больному ещё стоит соблюдать правильный режим дня, чтобы организм успевал отдыхать и восстанавливаться. Для этого пациентам рекомендован такой режим:

- ночью спать не меньше 8 часов;

- ложиться отдыхать не позже 23:00;

- гулять на свежем воздухе.

Чтобы терапия недуга была максимально эффективной, медики назначают больным прохождение различных физиотерапевтических процедур, а также употребление медикаментов. Доктора назначают таблетки, чтобы достигать таких целей:

- нормализации выделения желчи;

- устранения болевого синдрома;

- снятия спазмов в сфинктере;

- уменьшения симптомов;

- нормализации нервной системы.

Значительно улучшить состояние пациента можно с помощью употребления спазмолитиков, ферментных препаратов, желчегонных, седативных, успокоительных, тонизирующих лекарств и т. д.

По состоянию здоровья больного и по особенностям течения недуга назначается физиотерапия. Пациенту рекомендуется электрофорез, диадинамические токи, парафиновые аппликации, иглоукалывание, массажи.

Нередко в терапии заболевания доктора используют народные методы устранения недуга. Особенно такие способы лечения актуальны в момент ремиссии. Доктора советуют употреблять отвары из трав в рамках предотвращения рецидивов. А вот в моменты обострения использовать такую терапию нужно крайне аккуратно после назначения доктора. Отвары и настойки можно делать из таких растений:

- корень аира;

- барбарис;

- листья берёзы;

- бессмертник;

- золототысячник;

- кориандр;

- рыльца кукурузы;

- лопух;

- цветение пижмы;

- полынь;

- рябина;

- хмель;

- цикорий.

Смешивать в разной пропорции и по-разному комбинировать между собой эти травы можно, однако перед их использованием важно проконсультироваться со специалистом.

Как результат несвоевременного или неправильного лечения, у больного могут развиться разные осложнения – холецистит и желчекаменная болезнь. Довольно часто докторам удаётся полностью устранить недуг, поэтому организм не подвергается формированию иных патологий.

В профилактических целях доктора рекомендуют прибегать к общим советам, которые они дают в моменты обострения. Для предотвращения развития болезни, человеку желательно соблюдать такие правила:

- высыпаться;

- умеренно заниматься умственной и физической работой;

- гулять на свежем воздухе;

- правильно питаться;

- уменьшить количество стрессов.

Эти требования можно соблюдать как здоровым людям, так и больным, которые хотят предотвратить рецидивы дискинезии.