Дренирование брюшной полости и желчного пузыря

К уменьшению просвета желчных протоков приводят острые и хронические заболевания билиарной системы (печени и желчного пузыря). Стриктура (сужение) провоцирует гипербилирубинемию (повышение билирубина в крови и тканях), что является ключевым признаком механической желтухи. Для лечения данной патологии и улучшения проходимости желчевыводящих путей проводят процедуру дренирования.

Суть дренажа желчевыводящих протоков

В целях ликвидации общей интоксикации, вызванной развитием желтухи механического типа, проводится малоинвазивная хирургическая операция для установки дренажа в желчный пузырь. Через небольшие разрезы на передней брюшной стенке в полость пузыря вставляется катетер, который обеспечивает отток желчи в двенадцатиперстную кишку.

Лечебная манипуляция проводится под местной анестезией, в редких случаях может потребоваться общий наркоз. Перед операцией под контролем ультразвука и рентгеновских волн определяется место локального сужения, в которое в ходе операции вводят специальную иглу для установки дренажной трубки.

Целью данной методики становится снижение концентрации билирубина в организме, создание условий для своевременной эвакуации желчи, предупреждение застойных явлений в желчном пузыре, нормализация пищеварения и общего самочувствия.

Показания к дренированию желчных протоков

Установка дренажной трубки в желчный пузырь показана для:

- устранения застоя желчи вследствие сужения желчевыводящего протока;

- увеличения просвета холедоха (желчных путей) для транспортировки пузырного секрета в двенадцатиперстную кишку;

- противомикробной терапии: лекарственное воздействие антибиотиками или антисептическими растворами;

- предупреждения рубцевания и формирования свищей в послеоперационный период;

- проведения очистительной процедуры печени механическим путем.

Решение о дренировании принимает врач при диагностировании следующих заболеваний:

- Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) – установка дренажа создает условия для своевременного оттока желчи, а также мелких конкрементов (камней) и песка. Дренирование входит в комплекс дооперативного лечения.

- Острое течение холецистита – предупреждение присоединения инфекции при застое жидкости в результате воспаления.

- Желтуха механического типа – выведение активных ферментов из клеток печени, снижение показателей билирубина.

- Злокачественные и доброкачественные новообразования – для устранения перекрытия желчевыводящих ходов опухолевидным разрастанием.

- Панкреатит – воспаление провоцирует отек головки поджелудочной железы, которая создает препятствие для поступления желчи в начальный отдел тонкого кишечника.

- Воспаление стенок желчного протока (холангит), кистозные образования.

- Неправильное развитие желчевыводящих путей на генетическом уровне.

Виды дренирования желчных протоков

Благодаря активному развитию современной медицины разработано несколько методов дренирования желчных путей:

- Наружный способ – свободный конец дренажной трубки остается за пределами брюшной полости. Это позволяет контролировать отток и качество желчи, которая выводится в желчеприемник. Кроме того, появляется возможность для терапевтического промывания и введения лекарственных растворов в полость пузыря.

- Смешанный (наружно-внутренний) – процедура позволяет желчи беспрепятственно поступать в кишечник, а при излишнем скоплении выводится в специальную емкость, закрепленную снаружи.

- Внутреннее дренирование – установка протеза в желчный проток для постоянного расширения желчевыводящих путей. Радикальная мера используется при невозможности устранения стриктуры консервативным путем.

При выборе метода лечения проводится детальная диагностика состояния больного, чтобы учесть тяжесть состояния и эффективность проведения минимально инвазивной хирургической процедуры.

Наружное

Установка дренажа в желчевыводящий проток, когда один конец дренажной трубки остается в полости пузыря, а другой выводится за пределы брюшной стенки, называется наружным дренированием. Свободный конец катетера находится в желчеприемнике (одноразовый резервуар для сбора желчи, который заменяется по мере наполнения).

Преимуществом данного способа дренирования является минимальная травматизация во время манипуляции и отсутствие абсолютных противопоказаний к проведению. Постоянный доступ к полости желчного пузыря позволяет проводить антисептические промывания и введение лекарственных средств по назначению врача. Кроме того, доступно проведение мониторинга за количеством и качеством выделяемой желчи.

Несмотря на все плюсы, установка катетера на срок более 14 дней может привести к развитию осложнений:

- быстрое удаление влаги из печени приводит к ее обезвоживанию;

- некачественный уход за дренажом может стать причиной инфекционного воспаления в желчном пузыре;

- установка катетера на длительный срок приводит к образованию пролежней внутри протока.

Внутреннее

Данный способ расширения желчных путей наиболее оптимален для пациента. Дренажная трубка, установленная внутри протока, обеспечивает поток желчи в тонкий кишечник. При излишнем продуцировании часть экссудата поступает в емкость для сбора желчи за счет выведения дренажа наружу.

Таким образом, сохраняется естественный процесс оттока желчного экссудата для обеспечения нормального течения реакций расщепления жиров и белков во время пищеварения.

Наружно-внутреннее дренирование чаще всего назначается как подготовительный этап перед установкой постоянного протеза, а также при длительной компрессии желчевыводящих протоков.

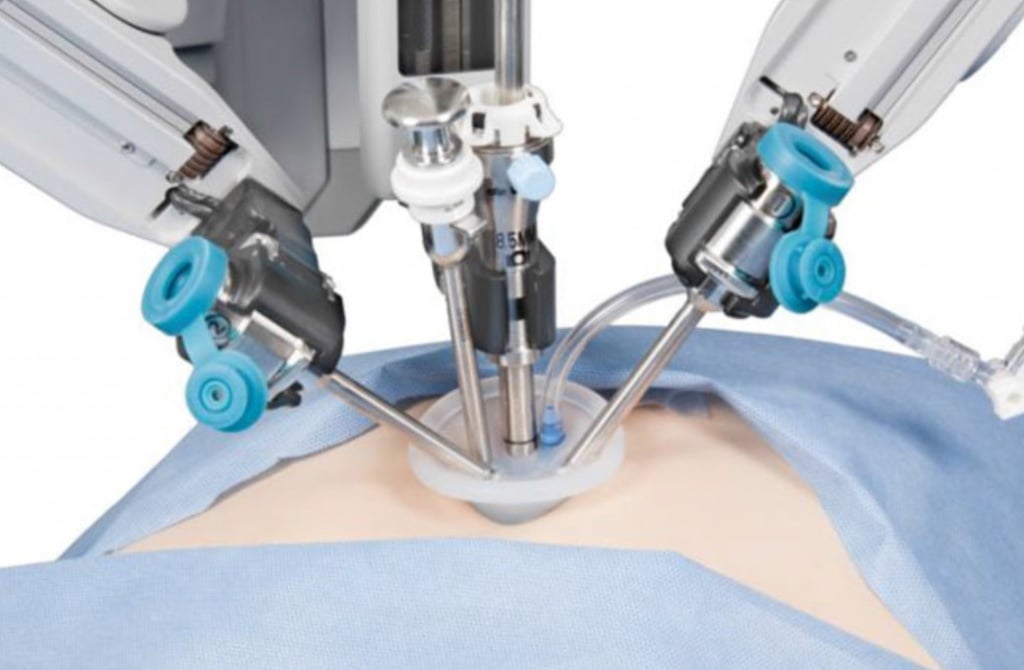

Чрескожное дренирование

Установка постоянного протеза в проток показана при хронической стриктуре желчных каналов, сформировавшейся в результате врожденных аномалий или разрастания опухолевых клеток, которые не поддаются хирургическому лечению. В данном случае решение о целесообразности проведения данной процедуры принимает врач-онколог. Чрескожное дренирование проводится для улучшения качества жизни онкологических больных.

В ходе хирургической манипуляции проток расширяют за счет установки гибкого проводника (эндопротеза). На первом этапе протез вводится в комплексе с дренажной трубкой, к которой подсоединяется мешок для сбора желчи. Спустя 24 часа дренаж удаляется, а протез продолжает обеспечивать искусственное расширение протока.

Противопоказания

Дренаж желчных протоков не проводится при наличии в анамнезе следующих отклонений:

- асцит – скопление жидкости в брюшной полости;

- беременность, осложненная тяжелым течением гестационного диабета;

- прорастание раковых опухолей, перекрывающих проток;

- нарушение свертываемости крови;

- ожирение;

- дыхательная и сердечная недостаточность в стадии декомпенсации.

Показания к дренированию при механической желтухе

Для лечения желтухи механического типа проводят процедуру наружного дренирования. Метод ликвидирует застой билирубина на время проведения терапевтических мероприятий, а после выздоровления катетер легко удаляется.

При диагностировании механической желтухи не всегда требуется малоинвазивное хирургическое вмешательство.

Решение о необходимости дренирования принимает лечащий врач при появлении следующих показаний:

- острый воспалительный процесс в желчном пузыре или поджелудочной железе;

- повреждение желчного протока;

- образование гноя в желчевыводящих путях;

- появление новообразований;

- наличие конкрементов.

После дренирования при механической желтухе состояние больного улучшается за счет нормализации показателей желчного пигмента (билирубина) и возобновления оттока жидкости из печени.

Видео

Сдавление желчевыводящих путей злокачественными новообразованиями приводит к развитию механической желтухи. У пациентов повышается уровень билирубина, развивается интоксикация. Онкологи выполняют дренирование желчных протоков при механической желтухе. В Юсуповской больнице работают профессора и врачи высшей категории. Дренирование желчных путей выполняют ведущие онкологи. Все сложные случаи заболевания обсуждают на заседании экспертного совета.

Дренирование желчевыводящих протоков выполняется с целью создания анастомоза между желчными протоками и тонкой кишкой. Оперативное вмешательство позволяет продлить жизнь пациентов, страдающих раком желчного пузыря или печени. Онкологи выполняют дренирование желчного пузыря у пациентов с новообразованиями пузыря и желчных протоков, опухолями в области большого дуоденального сосочка, раком головки поджелудочной железы.

Различают следующие виды дренирования желчных протоков:

- наружное – отток желчи происходит по специально установленному внешнему приёмнику;

- наружно-внутреннее – большая часть желчи попадает в кишку, протекая по ближнему каналу, а меньшая собирается в расположенном снаружи приёмнике;

- внутреннее дренирование – требует эндопротезирования (билиарный дренаж применяют в качестве паллиативного метода лечения неоперабельного рака).

Онкологи Юсуповской больницы индивидуально подходят к выбору метода дренирования желчных протоков при механической желтухе.

Методы дренирования желчных путей у онкологических больных

Онкологи предпочитают выполнять у пациентов с механической желтухой опухолевого происхождения наружновнутреннее или, при наличии технических возможностей, наружное дренирование желчных протоков. Оба метода достаточно эффективны при предоперационной подготовке к радикальному оперативному вмешательству или в качестве окончательного метода лечения. Их преимуществом является:

- постоянный контроль поступления желчи;

- возможность активного удаления из желчных протоков крови, гноя, сгустков;

- промывание протоков асептическими растворами;

- динамическое рентгенологическое наблюдение за нахождением дренажной трубки.

В отличие от наружновнутреннего дренирования, по наружному дренажу желчного пузыря желчь полностью поступает наружу. Недостатком наружного дренирования желчных протоков по сравнению с наружновнутренним является полное поступление желчи по дренажу наружу. Для компенсации жизненно важных веществ, которые содержатся в желчи, пациенты вынуждены пить собственную желчь или медицинский персонал вводит её через назогастральный дренаж. При наружновнутреннем дренаже отдалённый конец трубки находится дальше места сужения и большая часть желчи поступает непосредственно в кишку. Сохраняется возможность контролировать проходимость и промывать дренаж, заменить внутренним транспапиллярным эндопротезом.

Внутреннее эндопротезирование желчных протоков выполняют после ликвидации желтухи. Это завершающий этап лечения неоперабельных пациентов. Для успешного выполнения наружной или наружновнутренней холангиостомии онкологи используют набор специальных инструментов: проволочные проводники, специальные пункционные иглы, бужи и катетеры.

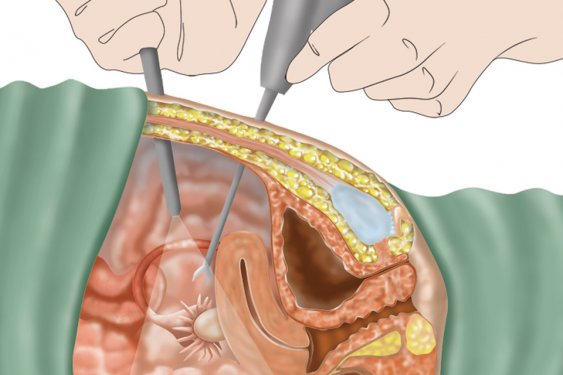

Под местным обезболиванием с помощью иглы Шиба хирург туго заполняет контрастным веществом желчные протоки. Длинной иглой диаметром 1,5-1,7 мм осуществляет пункцию одного из сегментарных протоков. Затем по ней проводит проволочный проводник. Конец проводника проводят дальше сужения, по нему выполняют расширение суженного места бужами и устанавливают дренажную трубку. Её фиксируют к коже и промывают желчные протоки стерильными растворами.

Этот метод дренирования имеет недостатки: существует угроза подтекания желчи и крови в брюшную полость в момент извлечения иглы, при проведении проводника или бужировании канала. Кроме того, с этим осложнением можно столкнуться, если наружный диаметр иглы больше наружного диаметра проводника. Для того чтобы уменьшить число осложнений, связанных с пункцией печени, онкологи используют методику установки холангиостомы с помощью стилет-катетера.

Эндоскопический метод дренирования желчных протоков

При помощи эндоскопа врачи выполняют назобилиарное дренирование желчевыводящих путей. Показания к эндоскопическому дренированию желчных путей являются:

- механическая желтуха, вызванная злокачественными и доброкачественными новообразованиями;

- острый гнойный холангит;

- наружные желчные свищи;

- повреждение стенок внепеченочных протоков, ретродуоденальные прободения;

- острый холецистит.

Противопоказания к эндоскопическому дренированию отсутствуют за исключением тех случаев, когда трубку для дренирования желчных путей невозможно провести через область опухолевого сужения. Эндоскопический набор для дренирования желчных путей через нос включает:

- проволочный проводник;

- дренажи разнообразной формы;

- соединительную трубку для собирания желчи и промывания дренажа;

- носовую трубку, зажим и шпатель.

Операция эндоскопического дренирования желчных путей включает следующие этапы:

- холангиографию для определения уровня и места установки дренажа;

- введение дренажа с металлическим направителем-проводником;

- извлечение проводника и эндоскопа;

- контрольную холангиографию;

- оценку позиции дренажа;

- перевод дренажа изо рта в нос и фиксацию на голове.

После использования эндоскопического метода дренирования желчных протоков осложнения не развиваются. Они могут возникнуть по причине прогрессирования болезни.

Дренаж после удаления желчного пузыря

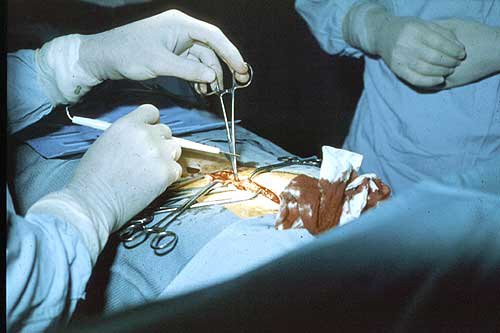

После холецистэктомии хирурги часто устанавливают дренаж желчного пузыря. Показаниями к холецистэктомии являются:

- желчекаменная болезнь;

- острый холецистит;

- карцинома желчного пузыря.

Операцию выполняют лапаротомным или лапароскопическим методом. Дренажи из брюшной полости после открытой холецистэктомии удаляют на восьмой день, а у ослабленных и онкологических больных – на двенадцатый день. Для того чтобы не воспалилась кожа вокруг дренажа, желчь отводят в специальный сосуд. Кожные покровы в окружности раны смазывают цинковой мазью или пастой Лассара. Меняют дренажи не ранее двенадцатого послеоперационного дня. При этом проводят фистулографию через дренаж для того чтобы убедиться в свободной проходимости желчных протоков. Удаление дренажей после холецистэктомии производят не четырнадцатого дня, а при дренировании желчных протоков – не ранее двадцать первого дня после удаления желчного пузыря.

Запишитесь на приём, позвонив по телефону. Врачи Юсуповской больницы применяют различные методики дренирования желчных протоков при механической желтухе. Медицинский персонал осуществляет уход за дренажом желчного пузыря и желчных путей.

Автор

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Черенков В. Г. Клиническая онкология. — 3-е изд. — М.: Медицинская книга, 2010. — 434 с. — ISBN 978-5-91894-002-0.

- Широкорад В. И., Махсон А. Н., Ядыков О. А. Состояние онкоурологической помощи в Москве // Онкоурология. — 2013. — № 4. — С. 10—13.

- Волосянко М. И. Традиционные и естественные методы предупреждения и лечения рака, Аквариум, 1994

- John Niederhuber, James Armitage, James Doroshow, Michael Kastan, Joel Tepper Abeloff’s Clinical Oncology — 5th Edition, eMEDICAL BOOKS, 2013

Наши специалисты

Заведующий онкологическим отделением, врач-онколог, химиотерапевт, к.м.н.

Хирург-онколог

Врач-онколог

Врач-онколог

Врач-онколог

Цены на лечение после дренирования желчного пузыря

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Дренирование брюшной полости — это особая хирургическая процедура, проводимая с целью выведения наружу гнойного содержимого. Благодаря этому создаются хорошие условия для нормальной работы всех органов брюшной полости после хирургических операций. Каковы особенности проведения такой процедуры, назначение, основные риски?

Назначение дренирования абдоминальной полости

Любые хирургические операции на брюшной полости связаны с риском инфицирования. И чтобы избежать опасных для человека последствий, назначают дренаж. Это основное средство послеоперационной реабилитации пациента после перитонита или аппендицита. Часто процедуру применяют в профилактических целях, чтобы не вызвать развития осложнений.

Во время воспалительных процессов органов абдоминальной полости в ней образуется большое количество выпота. В нем содержатся не только токсические вещества, но и огромное количество микроорганизмов. Если не оказать такому больному помощь, то воспалительный процесс будет только нарастать.

В большинстве случаев используется хирургический способ промывания брюшной полости. При этом в полость внедряются небольшие трубочки, которые обеспечивают промывание необходимых органов и вывод жидкости наружу. Практика показывает, что санация и дренирование брюшной полости показаны в случаях не только полостных вмешательств, но и лапароскопии.

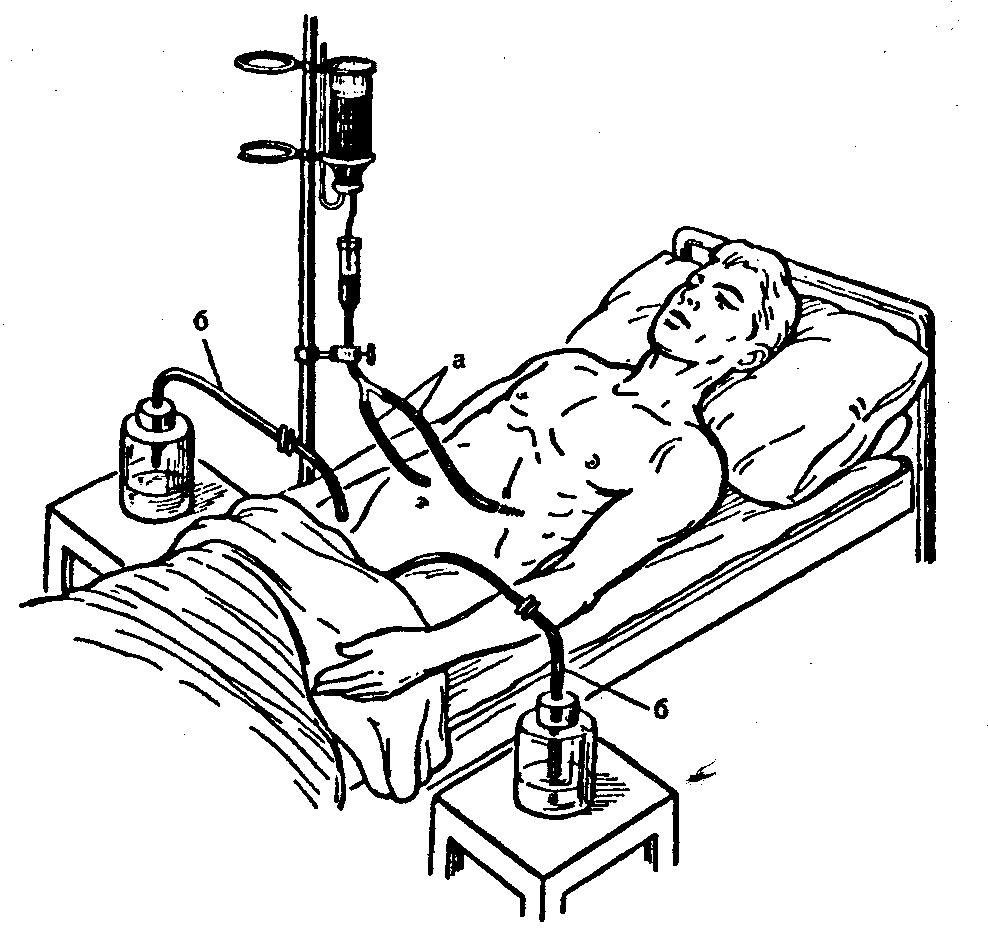

Принципы проведения дренажа

Во время промывания применяется система трубок, внедряющихся в полость и обеспечивающих вывод жидкости. Система дренажа включает в себя такие элементы:

- резиновые, стеклянные или пластмассовые трубочки;

- резиновые перчаточные выпускники;

- катетеры;

- зонды;

- ватные и марлевые салфетки, тампоны.

Все эти предметы должны быть исключительно стерильными: только так можно устранить в брюшной полости бактериальные очаги. Если не будет соблюдена стерильность, то существует высокий риск занесения в полость бактериальной инфекции.

При гнойной инфекции применение резиновых трубок нецелесообразно. Дело в том, что они легко и быстро забиваются гнойным содержимым. В таком случае врач использует трубку из силикона.

Обычно больному устанавливается трубка под нижней стенкой диафрагмы или у передней стенки желудка. Место, куда будет вводиться такая трубка, обрабатывается дезинфицирующим раствором. Это очень ответственный момент: недостаточная обработка может повысить риск внедрения в абдоминальную полость инфекции.

Зажим должен очень хорошо фиксироваться. Далее проводится наиболее эффективное промывание брюшной полости. В ходе процедуры из нее удаляется биологическая жидкость.

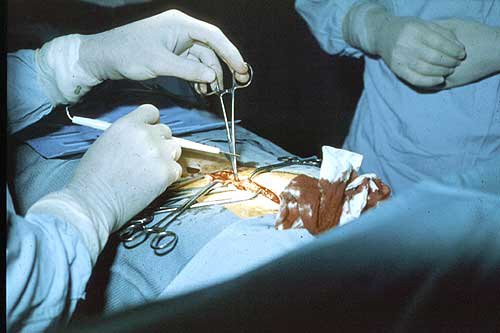

Как проходит процедура

Кожа в местах введения дренажа рассекается на 3–5 см, в зависимости от того, насколько развита подкожная жировая клетчатка. В это место по особой технологии вводится дренажная система. Она погружается между кишечником и обрабатываемым органом. Кишки не могут окутывать дренаж, потому что это ведет к интенсивному спаечному процессу.

Все дренажные трубки для вывода жидкости фиксируются с помощью шва. Если этого не сделать, то он может кратковременно уйти в полость или же, наоборот, быть извлеченным во время перевязки.

Срок промывания полости колеблется от 2 до 7 суток. Только в крайних случаях возможна установка системы на более длительное время. Трубка очень быстро загрязняется, и проходимость ее уменьшается. В результате длительного контакта с кишкой может образовываться пролежень, так что врач предпочитает удалить ее как можно раньше. Перчаточный дренаж можно удалить на 6, максимум — на 7 сутки.

Дренаж при аппендиците

Показание для дренирования — образование гнойного экссудата, особенно в случае, если у больного развита подкожная жировая клетчатка. Если после удаления червеобразного отростка у него развивается лишь местное воспаление брюшины, то достаточно применить только силиконовый трубочно-перчаточный дренаж. Он вводится через разрез, полученный в процессе аппендэктомии.

При катаральном аппендиците в брюшной полости скапливается большое количество серозного инфильтрата. Необходимо вводить микроирригатор и обеспечить введение антибиотиков. Марлевый тампон вводится в таких случаях:

- если вскрыт абсцесс;

- если нельзя ликвидировать капиллярное кровотечение;

- когда оторвалась верхушка червеобразного отростка;

- если недостаточно лигирована брыжейка аппендикса.

Удаление тампона происходит на 4–5 день, лучше всего — поэтапно. Важно соблюдать все меры по соблюдению асептики и антисептики, чтобы не допустить вторичного инфицирования.

Промывание при воспалении желчного пузыря и поджелудочной и дренирование при перитоните

Дренирование пространства под печенью необходимо после холецистэктомии и других операций, связанных с воспалением желчного пузыря. Для этого чаще всего применяется метод по Спасокукоцкому. Дренаж абдоминальной полости осуществляют с помощью длинной трубки, длиной около 20 см и с боковыми отверстиями.

Промывать подпеченочное пространство необходимо и после травм печени и поджелудочной. Вскрытие желудочно-печеночной связки проводят в редких случаях. Ее вскрытие допустимо в случаях некроза отдельных участков печени и поджелудочной.

Промывание брюшной полости в указанных случаях дает возможность улучшить течение послеоперационного периода у пациентов после холецистэктомии и не допустить развития перитонита, заболеваний селезенки.

Целесообразно начинать дренирование в брюшной полости уже во время операции. Нужно выбирать такую систему, которая бы обеспечила максимально эффективное удаление гноя и серозного выпота.

Диффузный перитонит требует предварительной изоляции непораженных областей абдоминальной полости с помощью марлевых стерильных полотенец, салфеток. В любом случае однократной санации для этого будет недостаточно, и процедуру промывания необходимо будет повторить.

Гораздо сложнее проходит дренирование при общем (разлитом) перитоните. Дренирование проводится из 4-х точек. Используются силиконовые, трубочно-перчаточные дренажные системы. Микроирригаторы могут вводиться при диффузном воспалении брюшины, не распространяющемся на ее верхний этаж.

Если у больного возникает перитонит, ограниченный зоной таза, ему вводятся системы через подзвдошные контрапертуры. У женщин можно вводить их методами задней кольпотомии, мужчинам это делается через прямую кишку.

Жидкость для промывания и промывание забрюшинной клетчатки

При загрязнении брюшины, гнойном перитоните и в других случаях дренирование проводится с помощью изотонического раствора хлорида натрия (или фурацилина). Промывать надо до тех пор, пока из трубки не будет выходить чистая вода.

В брюшную полость вводится от 0,5 до 1 л раствора для обмывания органов брюшной полости. Удаляется такая жидкость с применением электроотсоса. Особенно тщательно промывается такой жидкостью правое и левое поддиафрагмальное пространство. Это связано с тем, что в указанных областях накопление гноя может быть и не замеченным.

Промывание показано в случаях повреждения органов забрюшинного пространства. Для этого применяются только трубки из силикона. Диаметр их должен быть около 12 мм. Подготовка системы и способ ее введения аналогичен другим случаям. Промывание проводится со стороны абдоминальной полости.

С особой осторожностью проводится промывание клетчатки около мочевого пузыря. Оно должно проводиться с соблюдением всех требований антисептики. Ушивание брюшины проводится с использованием кетгутовых ниток, непрерывным швом.

Дополнительные замечания

Противопоказаний к проведению такой процедуры практически нет. Ее результат зависит от того, насколько соблюдались правила гигиены и асептики. Все периферические части системы должны меняться не реже двух раз в день. Отток жидкости должен проводиться на протяжении всего времени, когда установлена дренажная система.

Выпадение дренажа — это серьезное осложнение, которое отягчает послеоперационный исход. Врач и медсестра должны обеспечить надежную фиксацию системы с помощью бинта, лейкопластыря или шелкового шва. Очень важно не допускать перегиба промывочной трубки. Сам отток жидкостей должен происходить свободно, пациент не должен менять положение своего тела в постели, чтобы обеспечить этот процесс. При соблюдении всех правил процедура не представляет опасности для здоровья и жизни человека и обеспечивает благополучный исход операции.