Дилатация холедоха и желчного пузыря

Многие больные узнают, что такое холедох в желчном пузыре, после диагностического обследования на основе болей в правом подреберье. Дело в том, что распространенный симптом может быть признаком патологии желчевыводящих путей. Основной локализацией изменений является общий желчный проток, который называется холедохом. Его поражение чревато развитием воспаления и застоем желчи, а также осложнениями, которые вызывают опасение за здоровье и жизнь больного.

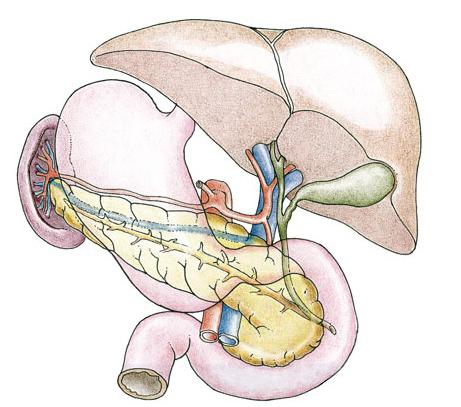

Физиология и строение общего желчного протока

Желчевыведение – сложный процесс, который осуществляется гепатобилиарным трактом. В его состав входят желчный пузырь и протоки. Желчевыводящие пути берут начало на поверхности гепатоцитов (печеночных клеток) в виде тончайших бороздок – желчных капилляров. В них скапливается желчь и продвигается по внутрипеченочным путям. Их в печени 2 – правый и левый. Соединяясь, они образуют общий печеночный проток.

Желчевыводящий путь, который отходит от желчного пузыря, называется пузырным. Он сливается с печеночным и образует основной желчный проток. Это так называемый холедох, в котором выделяют 4 отдела:

- супрадуоденальный – участок, расположенный над двенадцатиперстной кишкой;

- ретродуоденальный – проходит позади верхней части кишки;

- панкреатический – находится в области поджелудочной железы;

- интрамуральный – место вхождения в тонкий кишечник.

Дополнительно выделяют экстрамуральную часть, так называют верхнюю границу основного желчного протока, в месте объединения печеночного и пузырного протока. Стенка состоит из мышечных волокон, которые на выходе из поджелудочно-печеночной капсулы образуют сфинктер Одди. В глубоких слоях стенки терминального отдела залегают железы. Они вырабатывают слизь, которая у некоторых больных провоцирует появление полипов и аденом.

Информация об анатомии интрамурального отдела различная. В большинстве случаев холедох соединяется с панкреатическим протоком, образуя V-образную ампулу, которая открывается в дуоденальное пространство складкой из слизистой ткани (фатеровым сосочком). В 30 % случаев главный желчный и панкреатический протоки открываются в 12-перстную кишку по отдельности.

Физиологическая роль основного желчного протока заключается в обеспечении транспортировки желчи из печени и желчного пузыря в начальный отдел кишечника. В норме его длина составляет 6–8 см, диаметр – 3–6 мм.

Патологические изменения

По ряду причинных факторов в желчном протоке наблюдаются различные отклонения, связанные с изменением размеров диаметра, толщины стенки. Чаще всего встречается дилатация – это расширение холедоха, которое возникает одновременно со стенозом (сужением) отдела, расположенного ниже.

В протоке развиваются следующие патологические процессы:

- гипоплазия – врожденное недоразвитие основного протока;

- киста – мешковидное расширение в стенке канала;

- наличие конкрементов, причиной появления которых является желчнокаменная болезнь;

- стриктуры – уменьшение просвета протока, нарушающее отток жидкости;

- холангит – воспалительный процесс провоцирует холецистит, панкреатит.

Изменение размеров общего протока является приспособительной реакцией в ответ на нарушение работы билиарной системы. Если основной желчный путь расширен, значит, существует патология печени или желчного пузыря. Чтобы не допустить дальнейшей метаморфозы, проводят диагностику для определения причины изменений и их лечения.

Методы обследования

Диагностические мероприятия начинаются с проведения анализа мочи и крови. Увеличение числа лейкоцитов и повышенное значение СОЭ указывают на наличие воспаления.

Для объективной оценки состояния билиарной системы используют метод, который является «золотым стандартом» диагностики – ультразвуковое исследование. На УЗИ можно рассмотреть степень поражения желчных протоков, изменение их структуры и размеров.

Но мелкие камни и некоторые части протока могут не визуализироваться, необходимо обследовать пациента любыми дополнительными способами. Для этого чаще всего назначают:

- контрастную рентгенографию;

- дуоденоскопию с катетером;

- пункцию желчного протока под контролем УЗИ.

В совокупности методы дают возможность изучить труднодоступные места и выявить причину плохой проходимости протока.

Нормальные УЗИ характеристики у взрослых

Ультразвуковое сканирование является одним из самых информативных методов изучения состояния общего желчного протока. Его проводят одновременно с УЗИ желчного пузыря. Во время исследования основной проток визуализируется не полностью – это норма. При поперечном сканировании он определяется, как овальная гипоэхогенная структура.

Возрастные изменения приводят к уплотнению стенки протока, поэтому у пожилых людей степень эхогенности повышается. Удаление желчного пузыря никак не влияет на размеры желчевыводящих путей. Исключением является повреждение протоковой системы во время операции. В норме желчный проток имеет эластичную структуру без дополнительных образований.

Диаметр общего желчного путя в разных местах отличается, значит, измерения целесообразно проводить на нескольких участках:

- в области ворот печени – 4–6 мм;

- на уровне ретродуоденальной области холедох от 4 до 8 мм;

- на участке дистальной трети он сужается до 2–5 мм.

В научных статьях на профессиональных медицинских сайтах есть комментарии врачей о применении новой усовершенствованной методики – эндоскопической ультразвуковой диагностики. Это исследование протоковой системы с помощью эндоскопического зонда с датчиком УЗИ на конце. Он вводится через 12-перстную кишку и позволяет исследовать отделы, которые при традиционном способе не видны. Это изобретение ценно для проведения точной диагностики холедохолитиаза и опухолевого поражения в ретродуоденальной части канала.

Причины заболеваний холедоха

Изменениям общего желчного протока предшествуют патологические процессы билиарной системы, причиной которых является:

- нарушение правил и режима здорового питания;

- пристрастие к жирной, жареной пище;

- употребление алкоголя, курение;

- гиподинамичный образ жизни;

- бесконтрольное применение лекарственных средств.

Наличие данных факторов приводит к изменению состава желчи и образованию камней, появлению воспалительной реакции, которая распространяется на поверхность общего желчного протока. Иногда проблемы появляются в результате врожденных аномалий протоковой системы.

Постепенно размеры холедоха увеличиваются, возникает риск закупорки путей для вывода желчи. Серьезная ситуация возникает, если канал расширен, а болезнь протекает без симптомов. Состояние постепенно ухудшается и может привести к опасным осложнениям – панкреонекрозу и другим тяжелым заболеваниям органов брюшной полости.

Патологии и методы их лечения

По статистике, у 50 % больных, обратившихся за медицинской помощью, выявлены заболевания органов пищеварительной системы, из которых более половины – это патологические изменения желчевыводящей системы. Холедох взаимодействует с печенью и желчным пузырем, поэтому в него легко проникают камни или бактерии. Это приводит к поражению стенок и его вовлечению в общий патологический процесс.

К самым распространенным заболеваниям относятся:

- стриктура (стеноз) желчных протоков;

- холангит – воспалительная патология;

- холедохолитиаз – наличие камней в протоковой системе.

К нарушению функционирования могут привести травмы, наличие инородного тела в брюшной полости, гематома в области желчевыводящих протоков, рассечение холедоха в ходе оперативного вмешательства. Иногда в канале диагностируют опухолевые разрастания. Чаще всего это метастазы, рак холедоха практически не встречается.

Стриктуры желчных путей

Рубцовые разрастания, которые приводят к сужению (стриктуре) протока, в основном появляются после операции по удалению желчного пузыря. Но частота травм после лапароскопической холецистэктомии не превышает 1 %, поэтому это редкая причина. Чаще всего стриктуры появляются:

- после хронического воспаления желчного пузыря (холецистита) или поджелудочной железы (панкреатита);

- нередко уменьшение размеров холедоха вызывает склерозирующий холангит, описторхоз (глистная инвазия);

- опухолевидные разрастания доброкачественного и онкологического генеза.

Стриктуры затрудняют отток желчи, но это состояние может не проявляться годами. При критическом сужении больного беспокоит беспричинный зуд кожи, повышается температура тела. Со временем обнаруживаются признаки механической желтухи. Кожа становится желтой, кал светлым, а моча темного цвета.

Консервативными методами восстановить просвет не получится. Расширение протока требует хирургического лечения, которое проводится следующими способами:

- реконструкция путем классической операции;

- чрескожная пункция;

- ретроградное вмешательство.

Пациент должен обратиться к хирургу-гепатологу при первых подозрениях на сужение протоковой системы. Промедление чревато развитием опасных последствий. Длительная задержка желчи в печени приводит к повреждению гепатоцитов и развитию билиарного цирроза. При инфицировании застойного секрета развивается холангит. Острая форма воспаления может стать причиной абсцесса печени, заражения крови (сепсиса).

Холедохолитиаз

Причиной появления камней в желчевыводящих протоков может стать перемещение конкрементов вместе с желчью из пораженного желчного пузыря. У некоторых больных камни образуются в холедохе. Почему это происходит, объясняется литогенностью желчью, которая сохраняется даже после того, как был удален пузырь. Спровоцировать патологию могут стриктуры, кисты, полипы, глистные инвазии.

При холедохолитиазе в холедохе наблюдается повышение давления, в результате чего камень небольшого размера может мигрировать по протоку. Острые края конкремента раздражают стенки, вызывая воспаление, отек, а иногда – полную закупорку. В результате холедох расширен, эвакуация желчи затруднена. Это значит, что появляется среда, благоприятная для размножения бактерий.

Если камень в желчном протоке небольшого размера, он может свободно перемещаться в 12-перстную кишку и не вызывать неприятных ощущений. Наличие крупных конкрементов сопровождается следующими проявлениями:

- сначала появляется боль, которая локализуется в правом подреберье и распространяется на спину;

- болевой синдром носит тупой или ноющий характер, а при передвижении камня в область фатерова сосочка становится опоясывающим;

- спустя 12–24 часа присоединяется желтуха, а боль постепенно уменьшается;

- желтушность кожи и склер усиливается, затем ослабевает, такие «качели» являются характерным признаком холедохолитиаза;

- при длительной закупорке кал становится белым, а моча темной.

При подозрении на холедохолитиаз проводится ультразвуковая диагностика и чреспеченочная холангиография. С помощью этих методов подтверждается диагноз, выявляется количество, размеры и локализация конкрементов.

Лечение заключается в удалении камней. Сделать это можно в ходе хирургической операции – лапаротомии или лапароскопии. При большом размере твердых образований назначается холедохотомия. Это вскрытие желчного протока с последующим очищением от камней. При рецидивах заболевания проводят удаление желчного пузыря, после чего основной проток приходит в норму.

Лечебные манипуляции не принесут желаемого результата без соблюдения диеты и ограничения физической нагрузки. Пациентам рекомендуют исключить из рациона жирные, острые, жареные блюда, ограничить соль, кислые сорта фруктов, сырые овощи. Составлять ежедневное меню, придерживаясь списка продуктов, рекомендуемых диетой №5 по Певзнеру.

Холангит

Воспалительный процесс в холедохе появляется по следующим причинам:

- застой желчи;

- инфекции, вызванные стафилококками, энтерококками, кишечной палочкой;

- наличие опухолевых разрастаний, кист;

- в детском возрасте патологию может спровоцировать гельминтоз.

Острое воспаление сопровождается яркой клинической картиной. У пациента резко повышается температура до 40 градусов, появляется выраженная боль в области правого подреберья, по интенсивности схожая с печеночной коликой. Через время присоединяется желтуха, головные боли. Возможна тошнота, рвота, а также кожный зуд. Хроническая форма холангита характеризуется длительным течением с чередованием периодов ремиссий и обострений.

Пациенты с холангитом лечатся в условиях стационара. Терапия включает назначение лекарственных препаратов:

- антибиотики – для уничтожения инфекционного контрагента;

- антигельминтные – чтобы избавиться от паразитов;

- противовоспалительные – ликвидируют воспаление;

- спазмолитики – для расслабления стенок пузыря и протоков;

- гепатопротекторные средства – для восстановления клеток печени.

Если консервативные методы не дают положительных результатов, проводится оперативное лечение. В ходе хирургического вмешательства холедох расширяют, а камни удаляют. При затяжном течении выполняется полостная операция с удалением отмерших участков желчевыводящих путей.

Профилактика

Чтобы предотвратить расширение основного желчного протока, стоит придерживаться простых правил:

- вести здоровый и активный образ жизни;

- придерживаться диеты с низким содержанием жира;

- соблюдать режим дробного питания;

- проводить своевременное лечение желчнокаменной болезни, панкреатита, гельминтоза, холецистита.

В целях профилактики образования камней рекомендуется прием препаратов на основе урсодезоксихолевой кислоты, которые растворяют конкременты на начальной стадии их появления. Чтобы выявить патологические изменения холедоха, желательно 1 раз в год проводить УЗИ желчного пузыря. Ранняя диагностика поможет не допустить дальнейшего развития и увеличит шансы на полное выздоровление.

Любой человек знает, где находится печень, о её роли в физиологии живого организма. А вот где находится холедох, что это? Это знают далеко не все. Вспомогательным органом пищеварения является жёлчный пузырь. Самая узкая его часть (шейка) переходит в пузырный проток и сливается с печёночным. Образуется ducts choledochus общий жёлчный проток, или просто говоря, холедох.

Он проходит по внешнему краю печени, между брюшинными листками в области гепатодуоденальной связки, опускаясь вниз между головкой поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишкой (12ПК). Затем проходит с внутренней стороны, сквозь заднюю стенку 12ПК и вливается в просвет кишки в области фатерового сосочка.

Физиологические показатели и строение общего желчного протока

Определённые физиологические стандарты имеет и холедох. Норма представлена следующими показателями: его длина должна составлять 2–12 см. Наблюдается зависимость этой характеристики от места впадения пузырного протока. Если печёночный проток удлинён, будет короче холедох. Что это значит? Только то, что длина протока индивидуальна. Диаметр меняется от большего показателя к меньшему по ходу следования. В начале он составляет 5-8 мм. Затем наблюдается изменение просвета, и в месте входа в кишку проток сужается до 3 мм. Толщина стенок составляет от 0,5 до 1,5 мм. При патологических состояниях за счёт разрастания соединительной ткани холедох может утолщаться до 3-4 мм.

Общий жёлчный проток состоит из 4 отделов.

- Супрадуоденальный. Протяжённость — до 4 см. Проходит по наружному краю печёночно-дуоденальной связки от участка впадения пузырного протока до верхнего края 12ПК.

- Ретродуоденальный. Протяжённость — 1-2 см. Проходит забрюшинно за 12ПК до касания с поджелудочной железой.

- Панкреатический. Протяжённость — до 3 см. Соприкасается с головкой поджелудочной железы и окружён ею.

- Интрадуоденальный. Протяжённость — 1-2 см. Располагается в стенке 12ПК.

Патологические изменения

Существует целый ряд патологических изменений общего жёлчного протока. Одним из них является дилатация холедоха. Дилатация от латинского dilatation – расширение просвета протока. Происходит в связи с механическим сужением расположенной ниже части органа.

- Врождённые и приобретённые пороки развития (гипоплазия, кисты).

- Доброкачественные заболевания ЖП (желчекаменная болезнь, стриктуры жёлчных протоков).

- Воспалительные процессы (холецистит, холангит, панкреатит).

Возникает ряд закономерных вопросов. Как при этом изменяется холедох? Что это может повлечь за собой? В таких случаях назначается целый ряд клинических исследований для установления причины изменений просвета и выбора метода дальнейшего лечения.

Методы обследования

Наиболее распространённым и надёжным методом обследования печени является УЗД. Современные аппараты УЗИ позволяют получить ясную картину состояния печёночных протоков. К сожалению, конкременты небольших размеров в общем протоке при УЗИ часто не визуализируются. В таких случаях необходимо прибегать к другим методам диагностики, чтобы исследовать весь холедох. Что это за методы?

- Контрастное рентгенологическое исследование.

- Методы прямого контрастирования (дуоденоскопия с катетеризацией, пункция холедоха под контролем УЗИ).

Эти методы дают возможность установить причину непроходимости общего протока более точно и в труднодоступных местах.

Нельзя не отметить важность общего и биохимического анализа крови. Данные исследования позволяют говорить о наличии воспалительных процессов.

Причины заболеваний желчного пузыря и общего желчного протока

Изменения в общем желчном протоке свидетельствуют о существовании патологических процессов в печени и желчном пузыре. От чего возникают заболевания печени? Первопричиной всегда является образ жизни и питание, частое употребление алкоголя, курение. Любовь к жирной, жареной пище тоже играет роль, как и неконтролируемое, неоправданное употребление медикаментов. Иногда проблемы обусловлены врождёнными особенностями человека. Рано или поздно это приводит к возникновению воспалительных процессов, образованию камней. Начинается закупорка и расширение холедоха. Если патологические процессы проходят бессимптомно, ситуация усугубляется и приводит к серьёзным последствиям, вплоть до панкреонекроза.

Методы лечения

Лечение должно носить комплексный характер. Если основной причиной является наличие в общем желчном протоке конкрементов, направленность лечения часто сводится к хирургическому вмешательству. Возможности современной медицины позволяют использовать методы реконструкции повреждения общего желчного протока, менее травматические операционные вмешательства.

При паразитарных и воспалительных заболеваниях проводится терапия антибиотиками и дуоденальное зондирование, направленное на освобождение холедоха от застойных явлений. Самым действенным методом является профилактика. Здоровая еда, разумная физическая активность, своевременное профилактическое медицинское обследование помогут долгие годы поддерживать хорошую физическую форму.

Холедохолитиаз — состояние, при котором выявляют наличие в желчных протоках конкрементов, то есть это одно из проявлений желчнокаменной болезни (ЖКБ). Камни вызывают нарушение оттока желчи.

Конкременты в желчном пузыре у женщин встречаются чаще, чем у мужчин. При этом удаление камней и даже самого желчного пузыря обычно не решает проблемы. Холедохолитиаз как процесс формирования образований все равно продолжается, в течение длительного времени протекает без выраженных симптомов. Поэтому важны консервативные методы терапии.

Основная причина холедохолитиаза — камень в желчном протоке, точнее — его миграция. По статистике, именно такое перемещение конкрементов сравнительно небольшого размера из самого пузыря в протоки вызывает 85% приступов заболевания. Остальные 15% приходятся на само формирование образования непосредственно в холедохе.

Причины перемещения камня заключаются в увеличении давления в желчном пузыре, изменении сократительной функции его стенок. Частично на миграцию влияет размер самого конкремента — чем он больше, тем выше вероятность того, что он начнет двигаться.

Формирование камней в холедохе происходит при воспалительных процессах в желчных протоках, механическом повреждении органа во время хирургической операции. Причинами могут быть:

- возникающие в желчных протоках кисты, стриктуры, которые образуются после воспалительных процессов;

- паразитарные инвазии.

Холедохолитиаз протекает в разных формах. Они различаются в зависимости от размера и поведения камней. Существует так называемый вентильный холедохолитиаз, при котором конкремент ведет себя относительно спокойно, и проявляется регулярно повторяющимися приступами боли и желтухи.

Есть транзиторный холедохолитиаз, который сопровождается приступами острого билиарного панкреатита. Выделяют отдельно синдром Мириззи с проникновением крупных камней в холедох.

Распознать заболевание можно по клинической картине. Она соответствует острой или хронической форме холецистита, протекающей с механической желтухой. Но только при классическом варианте. На практике холедохолитиаз маскируется и под другие заболевания, включая острый панкреатит или другие обтурационные патологии желчных протоков.

В 15-20% случаев болезнь протекает без выраженных симптомов. Особенно часто это бывает у тех пациентов, у которых удален желчный пузырь. Ситуация возникает, когда конкременты небольшого размера самопроизвольно и без болей эвакуируются из холедоха в кишечник. Закупорки протоков не происходит, а именно с ней связаны характерные проявления патологии.

Наиболее распространенные симптомы холедохолитиаза:

Что касается болевых ощущений, то они напоминают клиническую картину при остром холецистите. Чаще всего боли бывают тупыми и ноющими, но иногда резкими. Они локализуются в эпигастральной области или правом подреберье, могут отдавать в спину.

Когда камень начинается опускаться и достигает фатерова сосочка, то боли становятся опоясывающими, как при остром панкреатите. Если конкремент не застрял в этом отделе, он самостоятельно выйдет в просвет двенадцатиперстной кишки, после чего неприятные ощущения на какое-то время прекратятся.

Желтуха развивается через 12 часов после того, как появились первые сильные боли. Иногда ее появление занимает больше времени, около суток. В этот период боли могут уменьшиться или исчезнуть вовсе.

Особенностью желтухи при этой болезни является то, что она носит перемежающийся характер. Это означает, что выраженность ее проявлений то нарастает, то уменьшается. Это позволяет отличить ее от острого вирусного гепатита, дифференцировать с другими опасными заболеваниями, вплоть до лептоспироза и онкологии поджелудочной железы, которые тоже сопровождаются болями и желтухой.

К другим симптомами холедохолитиаза относятся обесцвечивание каловых масс (стеаторея) и потемнение мочи.

Холедохолитиаз может давать различные осложнения – холангит и панкреатит, а при длительном развитии патологии возможен вторичный билиарный цирроз. Если к основному заболеванию присоединяется холангит, который представляет собой воспаление желчных путей, то появляются другие симптомы:

- повышение температуры;

- тошнота;

- рвота;

- выраженная общая слабость;

- интенсивная боль в спине (иногда).

Панкреатит тоже дает характерные симптомы:

- сильные боли, иногда с левой стороны, но чаще опоясывающего характера;

- интенсивная рвота;

- снижение перистальтики кишечника, в тяжелых случаях возможен даже полный его парез.

Одновременно анализ крови покажет повышение уровня ферментов поджелудочной железы.

Не менее опасный цирроз печени развивается долго, после нескольких рецидивов холедохолитиаза, сопровождающегося холангитом. Процесс в течение какого-то времени протекает практически бессимптомно.

Чтобы поставить точный диагноз, используются как инструментальные методы, так и лабораторные исследования. Инструментальная диагностика начинается с УЗИ печени и желчного пузыря. Это наиболее информативный метод исследования, позволяющий определить наличие камней, оценить состояние желчного пузыря, степень расширения протоков (для этого используется термин холедохоэктазия).

Одновременно назначают биохимические пробы печени. При наличии холедохолитиаза в анализе крови заметны повышения уровня билирубина и щелочной фосфатазы, в то время как показатели АСТ и АЛТ остаются в границах нормы. В подавляющем большинстве случаев сдвиги значений в биохимии крови происходят незначительные. Когда камень будет удален, они снова приходят в норму.

Лабораторные исследования недостаточно информативны, поскольку не помогают определить степень обтурации желчных протоков. Именно поэтому и проводят дополнительные исследования — как УЗИ, так и специфическую разновидность холангиографии. В сложных случаях врач направит на компьютерную томографию, что бывает редко.

Лечение холедохолитиаза предполагает восстановление функций желчевыводящих путей и сфинктерного аппарата. Проводится ферментная заместительная терапия. Это означает, что пациенту прописывают препараты вроде Креона, Панкреатина и т. д. Удалить камень с помощью консервативных методов лечения не получится.

Важную роль играет соблюдение диеты, соответствующей принципам лечебного стола №5 по М. Певзнеру. Предполагается дробное питание (5-6 приемов пищи), обеспечение достаточного количества белка при одновременном снижении жиров и легкоусвояемых углеводов. Это способствует регулярному опорожнению желчного пузыря. Холедох и вся протоковая система функционирует заметно лучше, поскольку нормализуется давление в ней.

Что касается медикаментозной терапии, то при возникновении болей, связанных с повышением тонуса сфинктеров билиарной системы, назначают спазмолитики, в основном неселективные (Платифиллин, Баралгин, Метацин), миотропные — Дротаверин, Но-Шпа, Дюспалатин.

Одновременно применяют препараты урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан), что способствует восстановлению функции желчевыводящих путей.

Хирургические методы лечения предполагают удаление конкрементов из желчных протоков. Выбор конкретного способа решения этой проблемы зависит от размеров камня. Если он небольшой, то проводится эндоскопическая операция, при которой через сфинктер Одди вводится специальный катетер. Он нужен для расширения протоков, что позволяет легче удалить конкремент.

Если камень большой, то эндоскопия становится невозможной, прибегают к классическому хирургическому вмешательству и проводят холедохотомию или сфинктеротомию. Но для этого тоже зачастую используются лапароскопические методы, предполагающие минимальный травматизм. Во время операции иногда проводят удаление желчного пузыря. Рекомендуется делать это в тех случаях, когда холедолитиаз появился повторно. Это не дает гарантии того, что в желчных протоках больше не образуется камень.

Если размер конкремента составляет свыше 18 мм, его сначала нужно раздробить, что делают с помощью механического литотриптора. Для этого используются два метода литотрипсии:

Последний является более распространенным, но роль лазерной литотрипсии постепенно вырастает. Дробление конкрементов позволяет значительно повысить эффективность операции, до 90%.

Холедохолитиаз часто дает осложнения. Поэтому даже при успешно проведенной операции прогноз нельзя назвать благоприятным, поскольку редко удается избежать механической желтухи, обструкции или воспалительных процессов. В тяжелых случаях могут развиваться цирроз и панкреатит. После открытого хирургического вмешательства часто бывают осложнения, поэтому хирурги стремятся применять лапароскопическую методику.

У человека могут развиваться рецидивы холедохолитиаза. В таких случаях повторное заболевание проявляется в течение ближайших 5 лет, причем с вероятностью 25%. Для предотвращения явления врачи советуют принимать уже упомянутые препараты урсодезоксихолевой кислоты. Курс лечения должен составлять не менее полугода.

Желчь играет большую роль в кишечном пищеварении и усвоении питательных веществ. Заболевания желчного пузыря и его протоков значительно нарушают эти процессы. Читайте далее, что такое холедох в желчном пузыре и о чем говорят изменения его структуры, обнаруженные на УЗИ.

Желчный пузырь и его протоки – особенности строения

Клетки паренхимы печени – гепатоциты постоянно синтезируют желчь. В составе желчи преобладают холевая и дезоксихолевые кислоты, играющие важную роль в процессах пищеварения в кишечнике. Желчные кислоты эмульгируют жиры и обеспечивают среду, оптимальную для работы панкреатических и кишечных ферментов. Кроме того, они подавляют рост патогенной микрофлоры кишечника.

Прямой контакт клеток печени и желчных кислот нежелателен, так как они обладают токсическим действием на ткани. Поэтому образующаяся желчь оттекает от гепатоцитов по специальным внутрижелчным протокам, которые сливаясь друг с другом, образуют общий печеночный проток.

Желчный пузырь – место депонирования желчи. В нем она накапливается в отсутствии приемов пищи и выделяется по мере необходимости во время еды. Пузырный проток, сливаясь с общим печеночным протоком, образуют общий желчный проток, несущий секрет от печени и желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку.

Что обеспечивает ток желчи

Перемещение желчи обеспечивается перепадом давления между двенадцатиперстной кишкой и желчевыводящими путями – движение идет в сторону меньшего давления. Помимо этого, большую роль в токе желчи играют сфинктеры – своеобразные «клапаны», состоящие из гладких мышц. Их сокращение препятствует движению секрета, расслабление – наоборот, способствует.

УЗИ желчного пузыря и его протоков

Ультразвуковое обследование структур желчевыводящей системы проводят одновременно с УЗИ печени и поджелудочной железы. Это позволяет полностью оценить состояние этих органов пищеварительной системы, так как их функционирование взаимозависимо и нарушения в работе одной железы повлекут за собой сбои в другой.

Подготовка к обследованию

Цель подготовки: снизить количество воздуха в полости кишечника. Желчный пузырь и холедох лежат в непосредственной близости от тонкой кишки, поэтому раздутые петли кишечника затруднят прохождение ультразвуковых волн, и визуализация компонентов желчевыделительной системы станет невозможна.

За 2–3 дня перед исследованием желательно перейти на диету, снижающую процессы газообразования в кишечнике. Из рациона исключаются продукты, провоцирующие метеоризм: капуста, сырые овощи, бобовые, ржаной хлеб, перловая и пшенная крупа. Для улучшения пищеварения в период подготовки рекомендован прием ферментных препаратов: Креон, Фестал, Мезим. Вечером накануне УЗИ поужинать нужно не позднее 7 часов вечера, чтобы к утру желчь успела накопиться.

Обследование проводится строго натощак, так как прием пищи и воды спровоцирует выделение желчи, сокращение желчного пузыря и уменьшение его в размерах. Это усложняет диагностику. Если исследование назначено на вторую половину дня, то примерно за 7–8 часов до него можно позавтракать.

Ход процедуры

Обследование проходит в положении пациента лежа на спине. Датчик устанавливается в области правого подреберья. В случае если петли кишечника закрывают обзор, больного попросят сделать глубокий вдох и задержать дыхание, а также перевернуться на левый бок.

Длительность процедуры не превышает 15 минут. Результаты выдаются на руки сразу после окончания диагностики.

Нормальные показатели

В норме холедох печени определяется как полый цилиндр с ровными внешними и внутренними стенками. Диаметр желчного протока варьирует от 2 мм (в самой узкой части) до 8 мм (верхняя граница нормы в самом широком участке). В просвете холедоха не должно определяться никаких посторонних образований. Толщина стенки протока не должна превышать 1,5 мм.

Полезное видео

Какие симптомы сигнализируют о проблемах с желчным пузырем можно узнать из этого видео.

Патологии, выявляемые при обследовании

Основные патологические изменения, которые диагностируются при УЗИ желчного пузыря и его протоков:

- воспалительные процессы в желчевыделительной системе – холангит;

- дилатация (расширение) протоков;

- холедохолитиаз – камни, локализующиеся непосредственно в желчевыводящих протоках.

Желчные протоки могут быть расширены из-за разных причин. Но все они приводят к повышению давления желчи как во внутрипеченочной системе, так в желчном пузыре.

Застой желчи наблюдается при рефлекторном спазме сфинктера Одди, расположенного в месте впадения холедоха в тонкий кишечник.

Сужение (стриктуры) желчных протоков развивается при внешнем травматическом воздействии на органы брюшной полости, последствиях хронических воспалительных процессов, глистной инвазии, опухолях как доброкачественной, так и злокачественной природы.

Основной метод лечения камней и полипов желчного пузыря, приводящих к нарушению оттока желчи – хирургический. С помощью эндоскопии или стандартного доступа через большой разрез выполняют удаление органа. Однако это не всегда дает желаемый результат. У значительной части больных происходит возврат симптомов: холедох остается расширен и после удаления желчного пузыря. Причина – рецидив холелитиаза, опухоли, развитие воспалительного процесса в протоках.