Болит сердце из за желчного пузыря

Почему в период стрессов и вирусов надо беречь желчный пузырь.

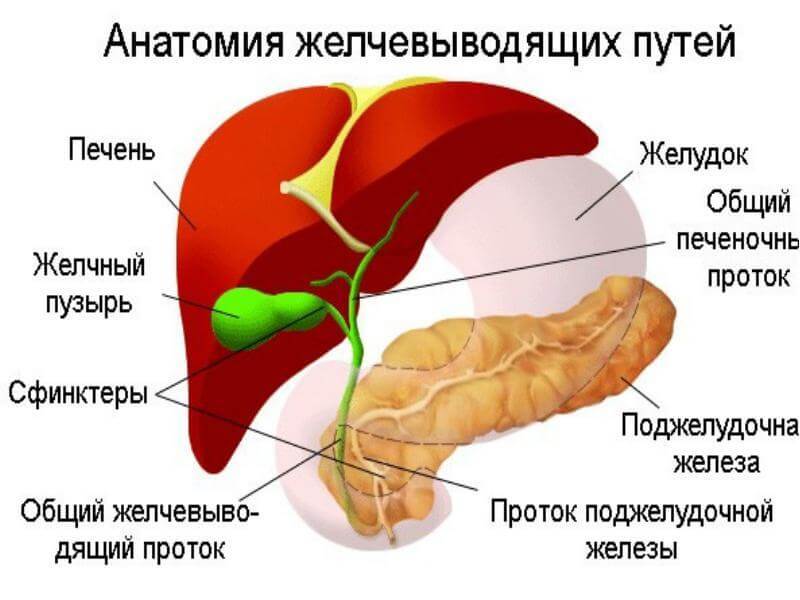

Застой в желчном — боль в сердце и суставах. К сожалению, на этом неприятная картина не заканчивается. Ведь желчный пузырь называют «главным министром» среди органов брюшной полости. Поэтому сразу страдают печень, поджелудочная железа, желудок. А значит нарушаются процессы пищеварения, усвоения жизненно необходимых веществ, процессы детоксикации организма. Происходит сбой в эндокринной системе (в печени не вырабатываются важные гормоны), возникает риск развития диабета (поджелудочная железа не справляется с выделением инсулина). И это еще не все.

Кишечник также попадает в патологическую цепь. Спазмы в тонком кишечнике вызывают венозный и лимфатический застой. Это влияет на тонус сосудов (повышение и снижение артериального давления, головокружение, головная боль), вызывает сбой сердечного ритма (тахикардия, брадикардия), а нарушения в сигмовидной кишке часто становятся причиной воспалительных процессов и разрушения суставов (тазобедренного, коленного, голеностопного). Конечно же, нарушаются обмен веществ, работа иммунной системы (в кишечнике содержится 70% иммунных клеток).

Успокаивающие и противовоспалительные эликсиры для «главного министра»

Какой напрашивается вывод? Чтобы быть здоровым, необходимо заботиться о своем желчном пузыре.

Во-первых, в период повышенных или даже хронических стрессов употребляйте успокаивающие фитонастои. В частности, с этой целью можно посоветовать такой сбор:

- взять в равных пропорциях траву пустырника, шишки хмеля, корень валерианы, мяту (женщинам можно в этот состав добавить еще и душицу),

- 1 ст. л. сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 20-30 мин, пить 2-3 раза в день.

Очень хорошо смесью этих растений наполнить наволочку или специальный мешочек из натуральной ткани: сшить себе маленькую подушечку или валик под шею и спать на них ночью.

Очень хорошо смесью этих растений наполнить наволочку или специальный мешочек из натуральной ткани: сшить себе маленькую подушечку или валик под шею и спать на них ночью.

Таким образом вы будете проводить профилактику спазмирования желчного пузыря (и других органов), а значит содействовать восстановлению его функций.

Устранению застойных явлений, воспалительных процессов в желчном пузыре и растворению и выведению камней способствует такой фиторецепт:

- 3 ст. л. семян моркови залить 3 стаканами кипятка, настаивать 6 часов (сосуд укутать, чтобы сохранялась высокая температура),

- пить в теплом (почти горячем) виде 3 раза в день перед едой по 1 стакану.

Курс — 1 месяц.

Эффект значительно усилится, если одновременно проводить сокотерапию:

три раза в день перед едой принимать по 1 ст. л. свежевыжатого сока:

- в первый месяц — из черной редьки,

- во второй — из моркови,

- в третий — из свеклы.

Для нормализации работы желчного пузыря эффективно луковое вино.

- К 300 г измельченного в кашицу лука добавить 0,7 л красного сухого или полусухого вина (магазинного или домашнего) и 100 г меда, все тщательно перемешать, поместить в стеклянную емкость, настаивать в темном месте 20 дней, ежедневно встряхивая.

- Процедить, принимать по 3 ст. л. 3 раза в день перед едой.

Это средство также обладает свойствами растворять образования в желчном пузыре, снимать воспалительные процессы.

«Универсальное лекарство» от всех болезней

Одним из самых универсальных и действенных средств в восстановлении работы желчного пузыря и всех внутренних органов является старославянский массаж живота.

Старославянский массаж базируется на обминании руками внутренних органов через стенку живота. В частности, одной рукой мы нажимаем на внутренний орган (желчный пузырь, печень, желудок, поджелудочную железу, кишечник), а другой рукой давим на него, усиливая воздействие.

С помощью такой простой манипуляции происходит усиление крово- и лимфотока в органах, устраняются застойные явления, воспалительные процессы, улучшается обмен веществ (органы получают необходимые им витамины и микроэлементы, избавляются от шлаков и токсинов).

Этот метод помогает не только предотвратить возникновение болезней, но и избавиться от них, часто даже в случаях запущенных и хронических патологий.

Пожалуй, не существует заболеваний внутренних органов, которые бы не поддавались этому методу. У больных нормализуются процессы пищеварения, исчезают камни в желчном пузыре, проходят патологии печени, поджелудочной железы, нормализуются артериальное давление, уровень сахара в крови, сердечный ритм и другие важные показатели состояния организма.

Это проверено тысячелетиями на тысячах людей. Я это могу подтвердить, приведя, как пример, истории сотен моих пациентов, которым я применял старославянский массаж живота.

Сам себе доктор

Прекрасно и чрезвычайно важно то, что каждый человек может сам обучиться основам старославянского массажа. Я рассказываю об этом каждому своему пациенту.

И те из них, кто каждое утро делает себе массаж внутренних органов в течение 15-30 минут (при необходимости можно и дольше), перестают зависеть от врачей, от медикаментов (часто оказывающих вредное побочное действие на организм), избавляются от болей, чувства хронической усталости.

У них происходит омоложение всего организма, улучшение всех физиологических процессов в нем, меняется внешность (становится меньше морщин, улучшается цвет лица, появляется блеск в глазах).

Процессы оздоровления не ограничиваются органами брюшной полости. Ведь старославянский массаж охватывает также почки, мочевой пузырь, женские и мужские половые органы, а затем нормализуются процесс мочеиспускания, функции простаты (у мужчин), яичников, придатков, матки (у женщин), даже уменьшаются в размерах и исчезают совсем новообразования (аденома, фибромиома, кисты), в чем имели возможность неоднократно убедиться мои пациенты.

Более того, с помощью старославянского массажа улучшается состояние опорно-двигательного аппарата (позвоночника, суставов). Ведь от позвоночника к внутренним органам отходит множество кровеносных сосудов и нервных волокон. И нарушения в работе внутренних систем приводят к мышечным спазмам в области спины, воспалению нервных корешков, что вызывает смещения в межпозвоночных дисках, а также различные деструктивные процессы в суставах.

Поэтому я бы советовал каждому человеку овладеть основами самомассажа внутренних органов. Он может стать «скорой помощью» при многих проблемах со здоровьем, «эликсиром» бодрости, а также мощным омолаживающим средством.опубликовано econet.ru.

Владимир Гуртовой

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

,

чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Комплекс симптомов, проявляющийся болями в области сердца, одышкой, аритмией, но возникающий в результате болезней желчного пузыря, называют холецистокардиальным синдромом. Когда желчекаменная болезнь или холецистит проявляются болью в правом подреберье, сомнений по поводу причины дискомфорта ни у кого не возникает. Другое дело, кардиалгия. Человек принимает сердечные препараты, а они не помогают. В таком случае можно заподозрить в коварности желчный пузырь.

В последние годы во всех странах мира стремительно растет количество заболеваний желчевыводящей системы. Ведущее место среди них занимает бескаменный холецистит, частота выявления которого достигает 35%, а у пациентов пожилого возраста – 70%. Чаще его находят у жителей промышленных городов. Желчекаменная болезнь широко распространена именно среди европейцев, ее диагностируют у 10-15% населения. Для сравнения, только у одного из сотни африканцев есть камни в желчном пузыре. Это информация к сведению… Кроме того, исследования показывают, что желчекаменной болезнью страдают почти каждая пятая женщина и десятый мужчина зрелого возраста. Высокая заболеваемость регистрируется у лиц, работа которых связана с психоэмоциональными нагрузками, ведущих малоподвижный образ жизни.

В последние годы во всех странах мира стремительно растет количество заболеваний желчевыводящей системы. Ведущее место среди них занимает бескаменный холецистит, частота выявления которого достигает 35%, а у пациентов пожилого возраста – 70%. Чаще его находят у жителей промышленных городов. Желчекаменная болезнь широко распространена именно среди европейцев, ее диагностируют у 10-15% населения. Для сравнения, только у одного из сотни африканцев есть камни в желчном пузыре. Это информация к сведению… Кроме того, исследования показывают, что желчекаменной болезнью страдают почти каждая пятая женщина и десятый мужчина зрелого возраста. Высокая заболеваемость регистрируется у лиц, работа которых связана с психоэмоциональными нагрузками, ведущих малоподвижный образ жизни.

Течение заболеваний желчных путей далеко не всегда характеризуется классической клинической картиной, оно часто имеет целый ряд “масок”. Кардиалгическая – одна из наиболее распространенных. Возникновение холецистокардиального синдрома связано с рефлекторным влиянием на коронарные сосуды, сдвиги метаболизма миокарда (особенно в момент желчной колики) и инфекционно-токсическим воздействием на сердечно-сосудистую систему при остром воспалительном процессе в желчевыводящих путях. Фактически желчный пузырь “давит” на сердце, в прямом и переносном смысле слова.

Кроме непосредственных механизмов формирования холецистокардиального синдрома, необходимо учитывать, что с возрастом увеличивается частота заболеваемости ишемической болезнью сердца, стенокардией и нарушениями ритма, что делает особенно неблагоприятным течение холецистокардиального синдрома. Болезни сердца и желчного пузыря могут наслаиваться друг на друга, ухудшая состояние человека.

Клинические проявления холецистокардиального синдрома имеют несколько вариантов. Примерно у половины больных он проявляется болью в области сердца (кардиалгия или рефлекторная стенокардия). Характер боли в области сердца может быть различным: от острых болей приступообразного характера до болей сжимающего и колющего характера. Боли имеют типичную иррадиацию и обычно совпадают с болевым приступом в правом подреберье. Однако нельзя забывать, что боли в сердце могут быть единственным проявлением патологии желчного пузыря. Возможна и безболевая форма холецистокардиального синдрома, когда единственное его проявление – нарушение ритма сердца.

Для постановки правильного диагноза необходимо очень тщательное обследование пациента. Он должен пройти УЗИ, эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию, ЭКГ, стресс-ЭхоКГ, сдать анализы крови. Нередко данный синдром можно лишь заподозрить, поскольку исследования не всегда дают ожидаемый результат. И диагноз фактически безошибочно устанавливается только после холецистэктомии, т. е. после удаления желчного пузыря. Но зачастую, когда медики подходят к диагностике коллегиально, синдром выявляется.

На заметку

Холецистокардиальный синдром может развиваться при следующих заболеваниях желчевыводящих путей:

- хроническом бескаменном холецистите;

- остром и хроническом калькулезном холецистите (максимально проявляется во время желчной колики);

- желчекаменной болезни;

- патологических процессах, приводящих к сужению терминального отдела общего желчного протока (стенозирующий папиллит, опухоли большого сосочка двенадцатиперстной кишки, индуративный панкреатит).

В лечении этой патологии сегодня накоплен немалый опыт. Суть его, как указывалось выше, в коллективном “подходе” кардиолога, гастроэнтеролога, хирурга и, если нужно, анестезиолога. При желчекаменной болезни в сочетании с холецистокардиальным синдромом возможны два варианта лечения: оперативный и консервативный. Ко второму прибегают при наличии холестериновых желчных камней (рентгеннегативных) размером до 10-15 мм при условии сохранности функции желчного пузыря и проходимости пузырного протока, заполнении конкрементами желчного пузыря не более чем наполовину.

Следует отметить, что холестериновые камни составляют 80-90% всех желчных камней у представителей европейской популяции. Когда операция противопоказана, применяют препараты урсодезоксихолевой и хенодезоксихолевой кислот, их комбинации, действие которых направлено на растворение холестериновых камней. Препараты применяют длительно – курсами до двух лет. Во время приема нужно ограничить прием животных жиров и отдавать предпочтение вегетарианской кухне.

Консервативную терапию назначают не всем. Она не показана при циррозе печени, осложненной желчекаменной болезни, острых инфекционных заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков. Не рекомендуется использовать препараты урсодезоксихолевой кислоты при беременности, а хенодезоксихолевой кислоты – при язвенной болезни, энтерите, колите, почечной недостаточности. Кроме этих препаратов, сегодня с успехом используется неинвазивный ударно-волновой метод для расщепления крупных холестериновых камней на более мелкие фрагменты, а затем больному назначают указанные препараты.

При остром холецистите в сочетании с холецистокардиальным синдромом оперативное лечение откладывать не стоит. Если промедлить, возможны серьезные нарушения со стороны не только желчевыделительной системы, но и сердца.

Игорь ЗАИКОВАТЫЙ

Холецистокардиальный синдром – симптомокомплекс, характеризующийся изменением нормальной сердечной деятельности на фоне дисфункции желчного пузыря или желчевыводящих путей. Заболевание проявляется кардиалгией, аритмией и нарушением проводимости сердца, которые возникают на пике желчной (печеночной) колики или обострения холецистита. Диагностика основывается на данных физикального осмотра, УЗИ сердца, желчного пузыря и протоков, ЭКГ, анализа крови. Основу консервативной терапии составляет диетическое питание, назначение спазмолитических и желчегонных препаратов. Оперативное лечение предполагает проведение лапароскопической или открытой холецистэктомии.

Общие сведения

Холецистокардиальный синдром (холециститное сердце, холецистокоронарный синдром, желчно-кардиальный синдром) — совокупность метаболических и функциональных нарушений деятельности миокарда, возникающих в результате негативного воздействия на сердечную мышцу патологических процессов в билиарной системе. Распространённость заболевания при хроническом бескаменном холецистите составляет 25–57%, при желчнокаменной болезни — 15 %. Вариабельность статистических показателей связана с трудностью в распознавании и проведении дифференциальной диагностики патологии. У женщин заболевание встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. Средний возраст пациентов составляет 35-55 лет.

Холецистокардиальный синдром

Причины холецистокардиального синдрома

Заболевание развивается на фоне патологических процессов в желчном пузыре и желчевыводящих путях: острого и хронического бескаменного или калькулезного холецистита, стеноза конечного отдела холедоха в результате стенозирующего папиллита, новообразований фатерова сосочка и др. Холецистокардиальный синдром встречается у лиц, имеющих в анамнезе ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, аритмии, гипертоническую болезнь. Катализатором развития синдрома может служить желчная колика или приступ холецистита, сопровождающийся интенсивной болью.

Патогенез

Патогенетические аспекты холецистокардиального синдрома являются предметом спора среди ученых всего мира. В современной гастроэнтерологии существует несколько взаимосвязанных и равноценных теорий развития болезни:

- Рефлекторная. Согласно этой теории, воспалительные заболевания желчевыделительной системы оказывают патологическое влияние на вегетативную нервную систему (парасимпатическую, симпатическую), вызывая рефлекторное нарушение ритма, спазм артерий сердца др.

- Метаболическая. В результате частых обострений холецистита и желчнокаменной болезни нарушается обмен веществ (электролитов, углеводов, липидов, белков и др.). Изменение обменных процессов приводят к угнетению метаболических реакций в миокарде.

- Инфекционно-токсическая. Бактериальные токсины, выделяющиеся при обострении патологии билиарной системы (холангита, холецистита, ЖКБ) обладают кардиотропным действием. В условиях нарушения гомеостаза и выраженной интоксикации развиваются дистрофические изменения миокарда токсического генеза.

Симптомы холецистокардиального синдрома

Чаще всего клинические проявления возникают после приема алкоголя, погрешностей в питании, сильного психоэмоционального напряжения. Симптоматика заболевания имеет разную степень выраженности. Чаще всего синдром манифестирует острой приступообразной, сжимающей или колющей болью в области сердца, иррадиирущей в левое подреберье, лопатку, плечо. Болезненные ощущения возникают в разгар обострения холецистита или желчнокаменной болезни. Ноющие, сжимающие боли слева от грудины могут являться единственным проявлением патологии желчевыделительной системы.

Существует безболевая форма холециститного сердца, при которой основным симптомом является нарушение сердечного ритма (фибрилляция предсердий, экстрасистолия, АВ-блокады). Аритмия при холецистокардиальном синдроме связана с началом желчной колики и практически не поддается лечению антиаритмическими препаратами. Заболевание часто сочетается с тахикардией, повышением АД, одышкой. Со стороны билиарной системы отмечаются выраженные боли в правом подреберье, нарушение стула, тошнота, рвота с желчью, повышение температуры тела. При закупорке конкрементом просвета билиарного протока к основным симптомам присоединяется желтушность кожных покровов и склер.

Осложнения

Последствия холецистокардиального синдрома связаны с осложнениями заболеваний, вызвавших данную патологию. Интенсивный приступ кардиалгии может привести к развитию кардиогенного шока, потере сознания, летальному исходу. Различные нарушения ритма при отсутствии лечения на фоне имеющейся патологии сердца вызывают фатальные аритмии (фибрилляцию и трепетание желудочков) вплоть до асистолии. Рефлекторный спазм венечных сосудов может осложняться развитием острого коронарного синдрома, а длительная ишемия сердечной мышцы — инфарктом миокарда. Со стороны желчевыводящей системы возможно прободение желчного пузыря конкрементом с развитием перитонита и сепсиса. При присоединении инфекции возникает эмпиема желчного пузыря.

Диагностика

Отсутствие патогномоничных признаков, стертость клинической картины вызывает значительные трудности при верификации диагноза. Поиск оптимального алгоритма диагностики представляет интерес для врачей различных специальностей (терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов и др.). Для установления точного диагноза назначают комплексное исследование сердечно-сосудистой и желчевыводящей систем:

- Осмотр специалиста. Чаще всего пациент обращается к врачу узкой специализации (кардиологу, гастроэнтерологу) в зависимости от характера преобладающих симптомов. Специалист выясняет анамнез жизни и болезни, осуществляет физикальный осмотр, обращает внимание на связь между началом приступа кардиальных болей или аритмии и обострением холецистита или желчной коликой.

- Диагностика желчевыводящей системы. Для исследования билиарного тракта выполняют УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей. При наличии желчнокаменной болезни проводят эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ). В спорных и тяжелых случаях применяют магнитно-резонансную холангиографию.

- Исследование сердечно-сосудистой системы. Для исключения патологии сердца выполняют ЭКГ, на которой может обнаружиться экстрасистолия, нарушение проводимости по ножкам пучка Гиса, атриовентрикулярная блокада различной степени, инверсия зубца Т. В некоторых случаях выполняют суточное холтеровское мониторирование ЭКГ. ЭХО-КГ позволяет исключить органические поражения сердца (пороки, инфаркт миокарда и др.)

- Анализ крови. При обострении холецистита в крови повышается количество лейкоцитов, уровень билирубина, ускоряется СОЭ. Для исключения инфаркта миокарда определяют уровень КФК, КФК-МВ, тропонина, ЛДГ, ЛДГ-1.

Дифференциальная диагностика холецистокардиального синдрома проводится с патологией сердечно-сосудистой системы: ишемической болезнью сердца, аритмиями другого генеза, инфарктом миокарда. При безболевой форме с преобладанием астеноневротического синдрома заболевание следует отличать от вегето-сосудистой дистонии. В дифференциальной диагностике большое значение имеет начало кардиальных болей, их длительность и связь с появлением жалоб со стороны желчного пузыря и билиарных протоков.

Лечение холецистокардиального синдрома

Лечебная тактика зависит от состояния пациента, выраженности кардиологических симптомов и вида патологии желчевыводящей системы. В настоящее время рассматривают два основных варианта лечения болезни:

- Консервативное. Показано при бескаменном холецистите с редкими (1-2 раза в год) обострениями, при наличии конкрементов в пузыре размером не более 10 мм с сохранением его функции и проходимости пузырного протока. Консервативную терапию применяют при тяжелом соматическом состоянии пациента до улучшения самочувствия. Всем больным показана строгая диета, ограничивающая потребление жирной, жареной пищи, алкогольных и газированных напитков. Назначают препараты урсодезоксихолевой кислоты, которые воздействуют на конкременты, постепенно растворяя их. При небольших размерах камней выполняют неинвазивную ударно-волновую литотрипсию.

- Оперативное. Применяется при неэффективности консервативной терапии, больших размерах конкремента и неблагоприятном течении холецистита. Хирургические манипуляции представляют собой открытое или лапароскопическое удаление желчного пузыря. При выраженной декомпенсации сердечной деятельности оперативное лечение выполняется в два этапа. Вначале проводят одномоментную декомпрессию и санацию желчного пузыря. Затем, после купирования болевого синдрома и стабилизации состояния пациента, осуществляют холецистэктомию.

Прогноз и профилактика

Прогноз холецистокардиального синдрома зависит от выраженности кардиологических проявлений и тяжести заболеваний билиарного тракта. При своевременном купировании сердечной патологии, снятии воспаления и проведении операции прогноз благоприятный. Развившиеся в результате диагностических ошибок осложнения могут привести к неблагоприятному, а иногда и летальному исходу. Профилактика болезни заключается в тщательном обследовании больных с патологией желчевыводящей системы. Пациенту необходимо соблюдать диету и принимать назначенные врачом препараты, не допуская развития печеночной колики и обострений, сопровождающихся интенсивным болевым синдромом.