Анатомия желчного пузыря человека

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 августа 2015;

проверки требуют 14 правок.

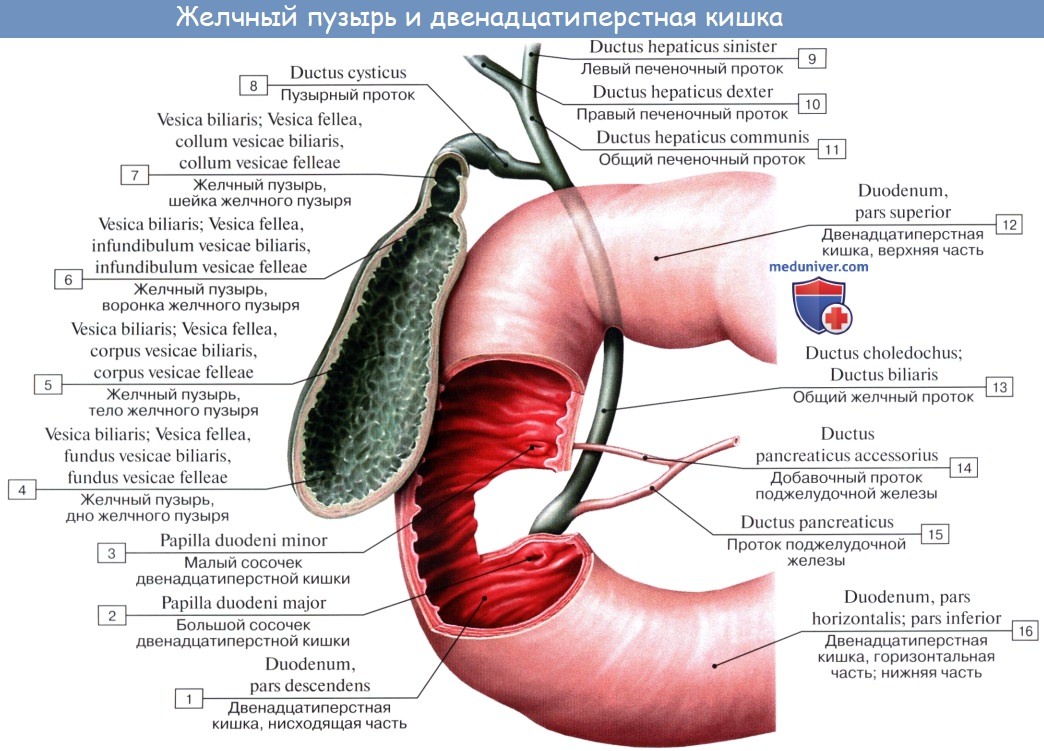

Жёлчный пузы́рь[1] или же́лчный пузы́рь[2] (лат. vesica fellea) — является резервуаром для накопления желчи, расположен на висцеральной поверхности печени в одноимённой ямке, его части – дно, тело, шейка, переходящая в пузырный проток. Стенка жёлчного пузыря состоит из трёх слоев: соединительнотканная, мышечная и слизистая, которая имеет мелкие, хаотичные складки, а в шейке и пузырном протоке – спиральную складку[3].

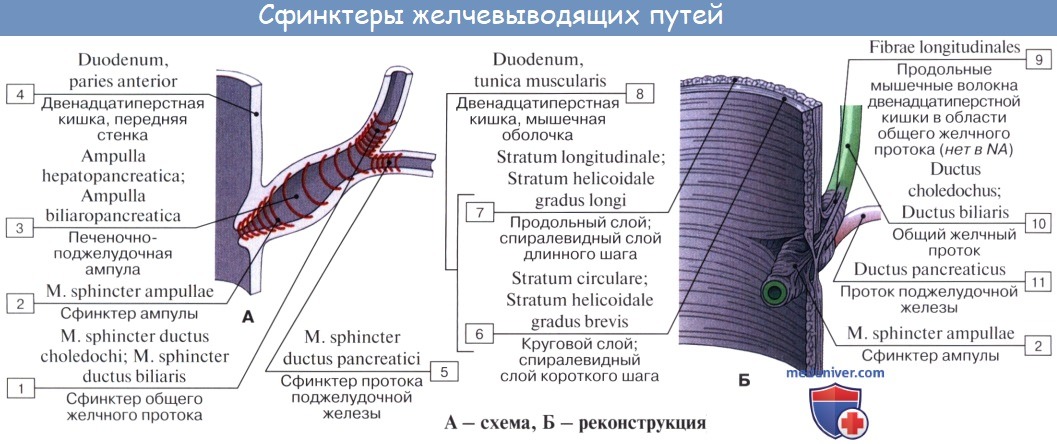

У человека находится в правой продольной борозде, на нижней поверхности печени, имеет форму овального мешка, величиной с небольшое куриное яйцо и наполнен тягучей, зеленоватого цвета жидкостью — жёлчью. От узкой части (шейки) пузыря идёт короткий выводной пузырный жёлчный проток. В месте перехода шейки пузыря в пузырный жёлчный проток располагается сфинктер Люткенса, регулирующий поступление жёлчи из жёлчного пузыря в пузырный жёлчный проток и обратно. Пузырный жёлчный проток в воротах печени соединяется с печёночным протоком. Через слияние этих двух протоков образуется общий жёлчный проток, объединяющийся затем с главным протоком поджелудочной железы и, через сфинктер Одди, открывающийся в двенадцатиперстную кишку в фатеровом сосочке.

Анатомия[править | править код]

Жёлчный пузырь представляет собой мышечно-перепончатый мешок грушевидной формы, расположенный в ямке на нижней поверхности печени; он имеет удлинённую форму с одним широким, другим узким концом, причём ширина пузыря от дна к шейке уменьшается постепенно. Шейка жёлчного пузыря переходит в пузырный проток, который соединяется с общим печёночным протоком. Дно жёлчного пузыря соприкасается с париетальной брюшиной, а тело — с нижней частью желудка, двенадцатиперстной и поперечной ободочной кишок[4].

Длина жёлчного пузыря составляет 8-10 см, ширина — 3-5 см, ёмкость его достигает 50-60 см³[5]. Он имеет тёмно-зелёную окраску и относительно тонкую стенку. В жёлчном пузыре различают дно (лат. fundus vesicae fellae), самую дистальную и широкую часть, тело (лат. corpus vesicae fellae) — среднюю часть, и шейку (лат. collum vesicae fellae) — периферическую узкую часть, от которой отходит пузырный жёлчный проток (лат. ductus cysticus), сообщающий пузырь с общим жёлчным протоком (лат. ductus choledochus).

Основные заболевания[править | править код]

- Хронический холецистит — распространенное заболевание, чаще встречающееся у женщин. Может возникнуть после острого холецистита, но чаще развивается самостоятельно и постепенно, особенно на фоне желчнокаменной болезни, гастрита с секреторной недостаточностью, хронического панкреатита и других заболеваний органов пищеварения, а также ожирения[6].

- Желчнокаменная болезнь (холелитиаз, ЖКБ) — обменное заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся образованием камней в печёночных жёлчных протоках (внутрипечёночный холелитиаз), в общем жёлчном протоке (холедохолитиаз) или в жёлчном пузыре (холецистолитиаз)[7]. Наиболее обоснованные теории образования жёлчных камней:

- инфекционная — воспалительные изменения в стенке жёлчного пузыря;

- застоя жёлчи;

- нарушения липидного обмена.

- Хронический панкреатит — это воспалительный процесс в поджелудочной железе, продолжительностью более 6 месяцев, характеризующийся: наличием в поджелудочной железе очаговых некрозов на фоне сегментарного фиброза с развитием внутрисекреторной и внешнесекреторной недостаточности[8].

- Полип желчного пузыря — аномальное разрастание тканей жёлчного пузыря, иногда опухоль внутренней или внешней поверхности. Часто имеет паразитарную природу, в протоках жёлчных путей селятся, например, описторхи и на УЗИ червивая опухоль видна как полип.

Система жёлчных путей с внешней стороны печени (выделена зелёным)

См. также[править | править код]

- Холецистэктомия — операция по удалению жёлчного пузыря

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Желчный пузырь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Оглавление темы «Анатомия печени»:

1. Печень. Функции печени. Ворота печени.

2. Строение печени. Желчный пузырь. Анатомия желчного пузыря.

3. Рентгеноанатомия желчного пузыря. Пути выведения желчи. Топография печени.

4. Связки печени. Сегментарное строение печени.

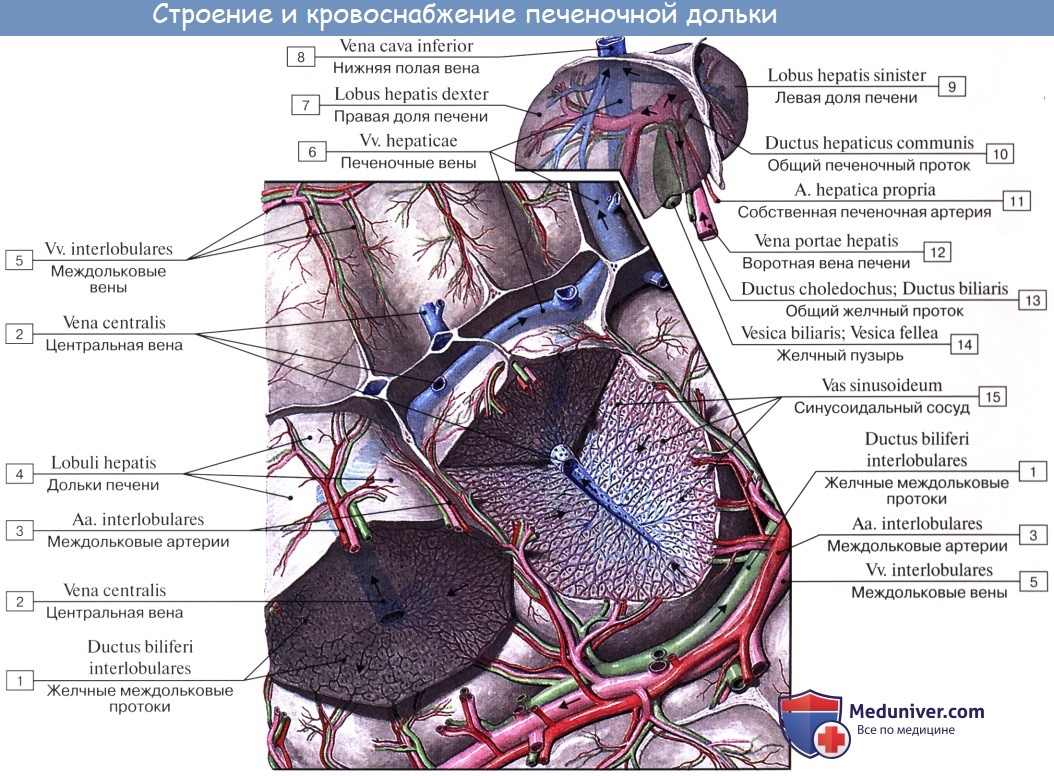

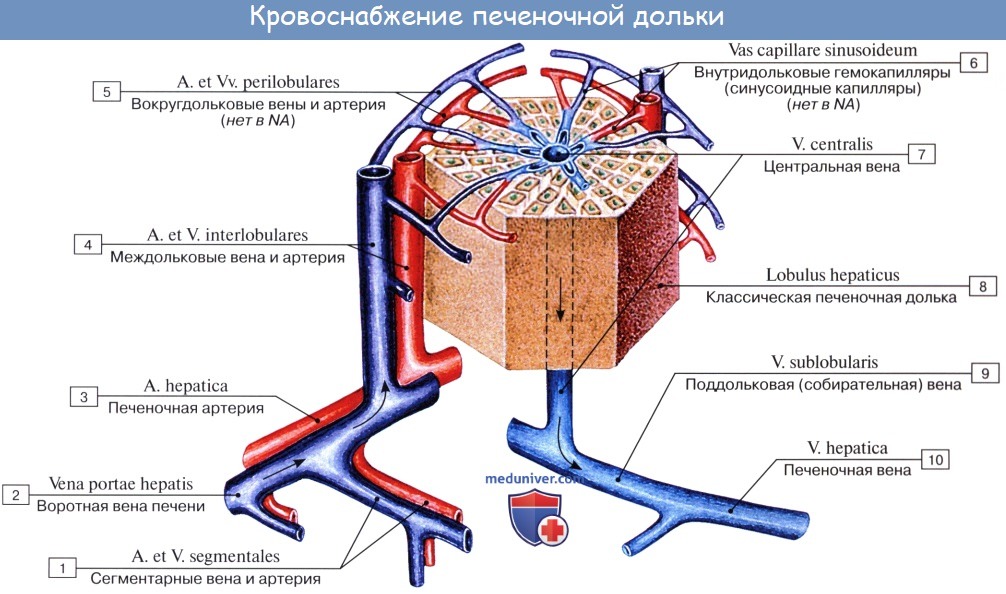

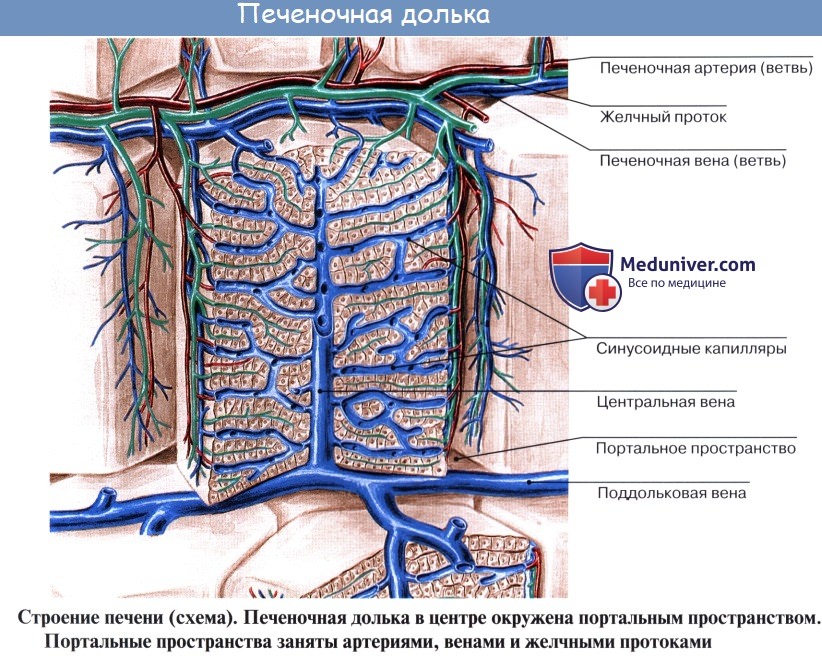

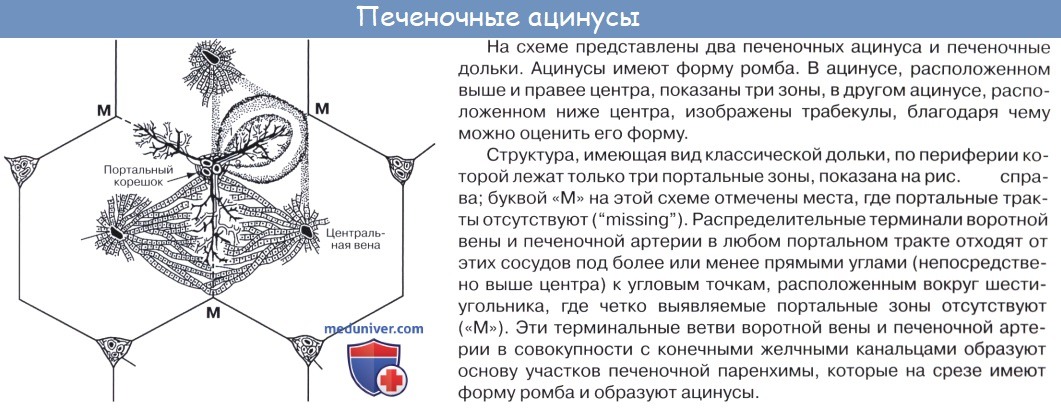

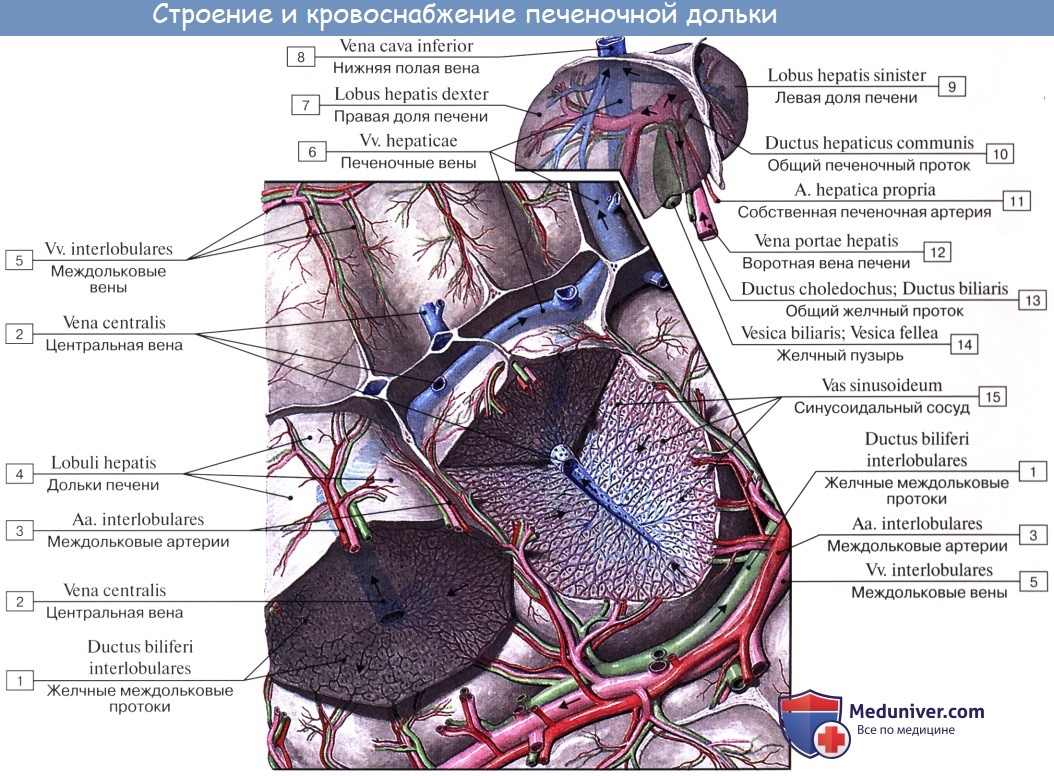

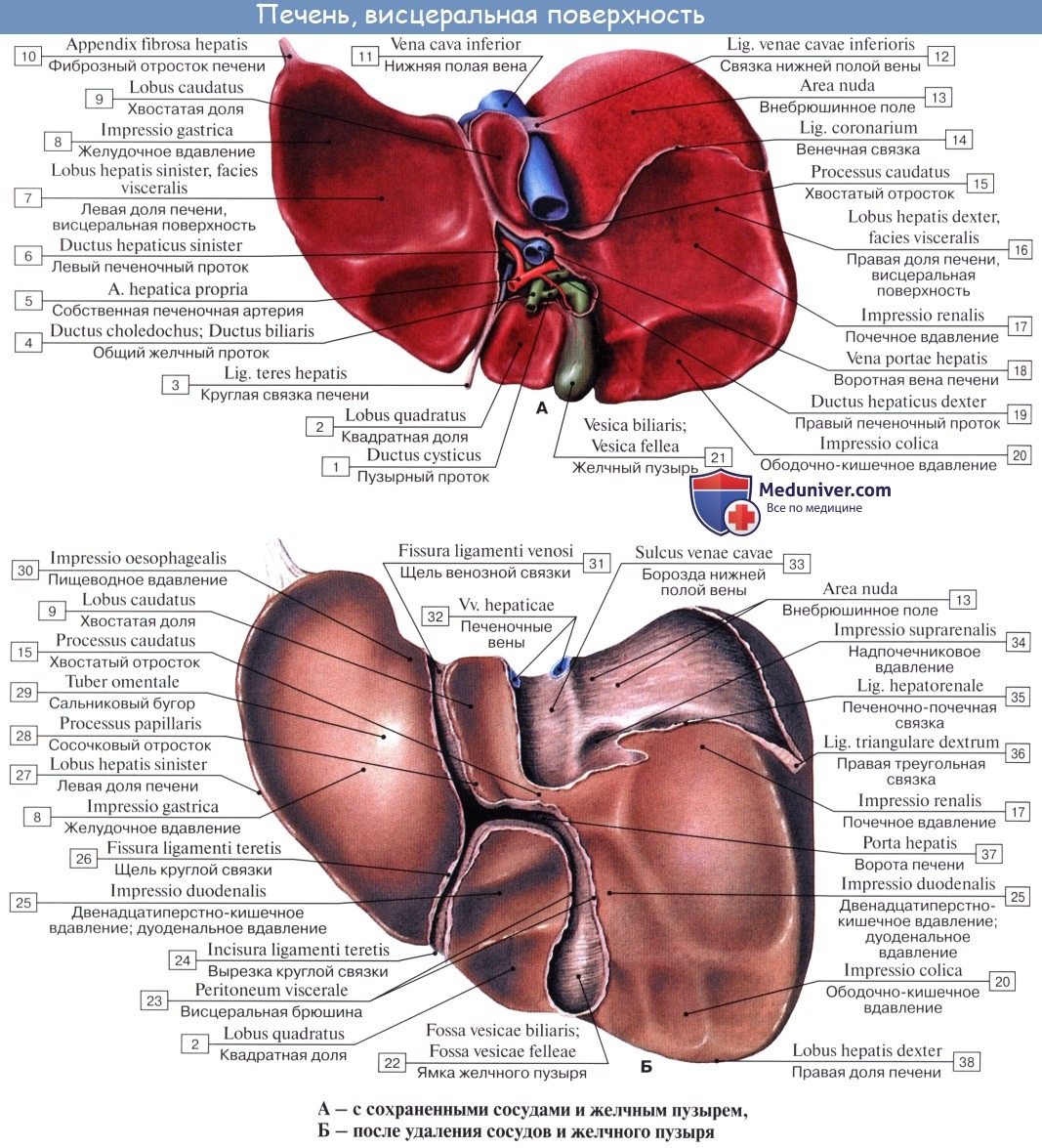

Под серозной оболочкой печени находится тонкая фиброзная оболочка, tunica fibrosa. Она в области ворот печени вместе с сосудами входит в вещество печени и продолжается в тонкие прослойки соединительной ткани, окружающей дольки печени, lobuli hepatis. У человека дольки слабо отделены друг от друга, у некоторых животных, например у свиньи, соединительнотканные прослойки между дольками выражены сильнее.

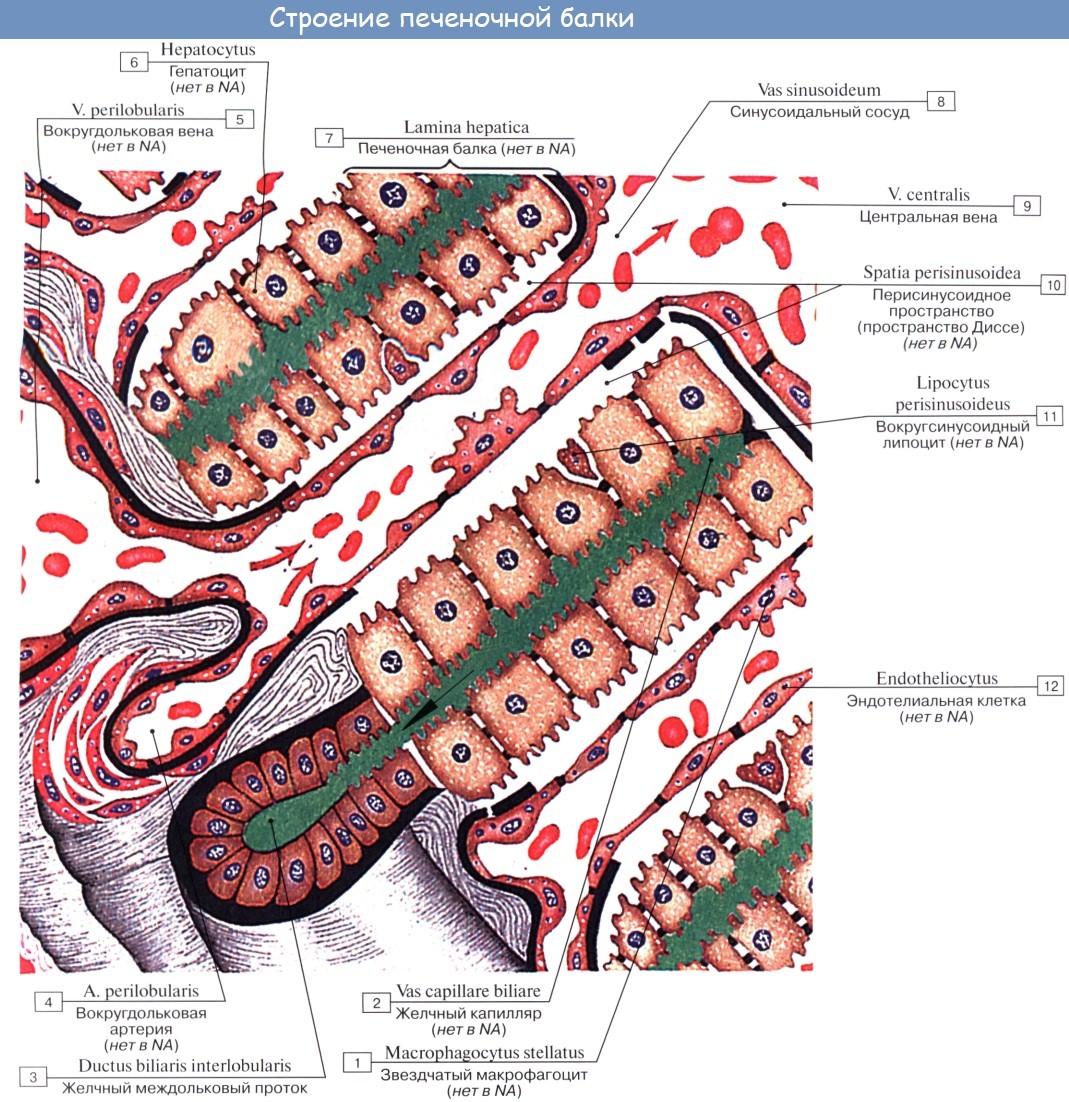

Печеночные клетки в дольке группируются в виде пластинок, которые располагаются радиально от осевой части дольки к периферии. Внутри долек в стенке печеночных капилляров, кроме эндотелиоцитов, есть звездчатые клетки, обладающие фагоцитарными свойствами. Дольки окружены междоль-ковыми венами, venae interlobulares, представляющими собой ветви воротной вены, и междольковыми артериальными веточками, arteriae interlobulares (от a. hepatica propria).

Между печеночными клетками, из которых склады ваются дольки печени, располагаясь между соприкасающимися поверхностями двух печеночных клеток, идут желчные протоки, ductuli biliferi. Выходя из дольки, они впадают в междольковые протоки, ductuli interlobulares. Из каждой доли печени выходит выводной проток.

Из слияния правого и левого протоков образуется ductus hepaticus communis, выносящий из печени желчь, bilis, и выходящий из ворот печени. Общий печеночный проток слагается чаще всего из двух протоков, но иногда из трех, четырех и даже пяти.

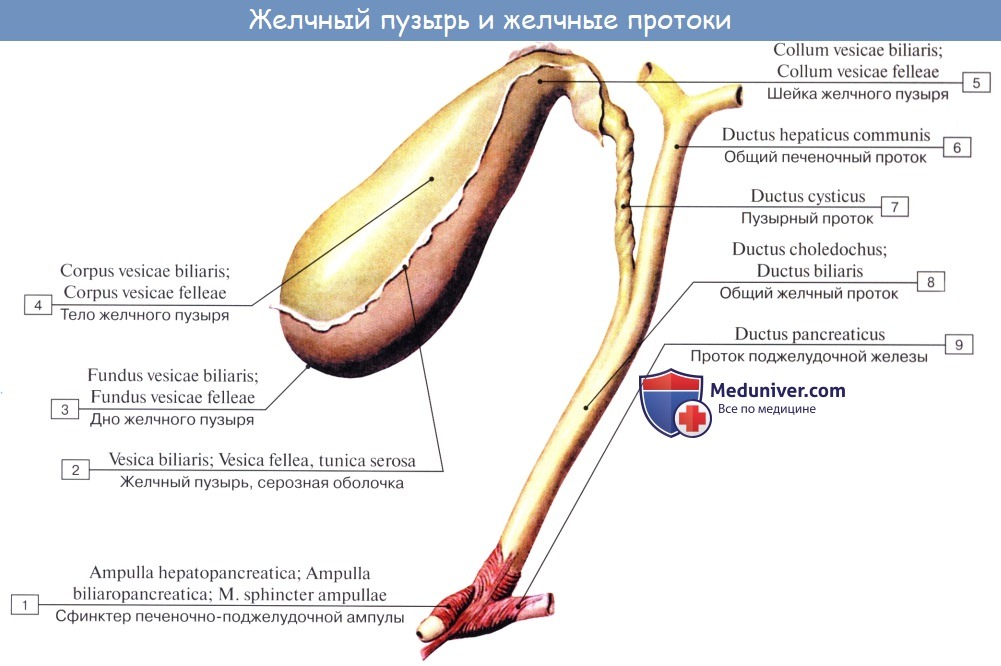

Vesica fellea s. biliaris, желчный пузырь имеет грушевидную форму. Широкий конец его, выходящий несколько за нижний край печени, носит название дна, fundus vesicae felleae. Противоположный узкий конец желчного пузыря носит название шейки, collum vesicae felleae; средняя же часть образует тело, corpus vesicae felleae.

Шейка непосредственно продолжается в пузырный проток, ductus cysticus, около 3,5 см длиной. Из слияния ductus cysticus и ductus hepaticus communis образуется общий желчный проток, ductus choledochus, желчеприемный (от греч. dechomai — принимаю).

Последний лежит между двумя листками lig. hepatoduodenale, имея сзади от себя воротную вену, а слева — общую печеночную артерию; далее он спускается вниз позади верхней части duodeni, прободает медиальную стенку pars descendens duodeni и открывается вместе с протоком поджелудочной железы отверстием в расширение, находящееся внутри papilla duodeni major и носящее название ampulla hepatopancreatica.

На месте впадения в duodenum ductus choledochus циркулярный слой мышц стенки протока значительно усилен и образует т. sphincter ductus choledochi, регулирующий истечение желчи в просвет кишки; в области ампулы имеется другой сфинктер, m. sphincter ampullae hepatopancreaticae. Длина ductus choledochus около 7 см. Желчный пузырь покрыт брюшиной лишь с нижней поверхности; дно его прилежит к передней брюшной стенке в углу между правым m. rectus abdominis и нижним краем ребер.

Лежащий под серозной оболочкой мышечный слой, tunica muscularis, состоит из непроизвольных мышечных волокон с примесью фиброзной ткани. Слизистая оболочка образует складки и содержит много слизистых желез. В шейке и в ductus cysticus имеется ряд складок, расположенных спирально и составляющих спиральную складку, plica spiralis.

Учебное видео анатомии желчного пузыря, желчных протоков и треугольника Кало

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

— Также рекомендуем «Рентгеноанатомия желчного пузыря. Пути выведения желчи. Топография печени.».

Желчный пузырь, vesica biliaris [fellea], — представляет собой тонкостенный полый орган для накопления и концентрации желчи, которая периодически поступает в двенадцатиперстную кишку после сокращения и расслабления стенки желчного пузыря и расслабления замыкателей [сфинктеров]. Кроме того, желчный пузырь регулирует и поддерживает на постоянном уровне давление желчи в желчных протоках. Он имеет грушевидную форму и размещается на висцеральной поверхности печени в собственной ямке, fossa vesicae felleae на нижней поверхности печени. Здесь с помощью соединительной ткани он плотно срастается с ямкой пузыря. Желчный пузырь со стороны брюшной полости покрыт брюшиной. Длина желчного пузыря составляет от 8 до 14 см, ширина — 3-5 см; содержание — 40-70 см3. В желчном пузыре различают дно, fundus vesicae biliaris; шейку, collum vesicae biliaris; и тело, corpus vesicae biliaris. Шейка желчного пузыря переходит в пузырный проток, ductus cysticus. Стенка желчного пузыря состоит из трех слоев: слизистого, tunica mucosa, мышечного, tunica muscularis, и адвентициальной оболочки, tunica adventitia.

Слизистая оболочка, tunica mucosa, желчного пузыря тонкая и образует многочисленные складки, она выстелена высоким призматическим эпителием с исполосованной каймой. В области шейки она образует несколько спиральных складок, plicae spirales (Heisteri). В подслизистой основе шейки пузыря размещены воротниково-трубчатые железы.

Мышечная оболочка, tunica muscularis, желчного пузыря образована одним круговым слоем гладких мышц, которые значительно выделяются в области шейки и непосредственно переходят в мышечный слой пузырного протока. В области шейки пузыря мышечные элементы образуют замыкатель [сфинктер Люткенса].

Адвентициальная оболочка, tunica adventitia, построена из плотной волокнистой соединительной ткани, в ней содержится много толстых эластичных волокон, которые образуют сетки.

Топография желчныого пузыря

Дно желчного пузыря проецируется на переднюю брюшную стенку между боковым краем прямой мышцы живота и краем правой реберной дуги, что соответствует

IX реберному хрящу. В отношении к позвоночнику желчный пузырь проецируется на уровне LI-LII, при высоком расположении — на уровне ThXI. а при низком — на уровне LIV. Нижняя поверхность желчного пузыря прилегает к передней стенке, pars superior duodeni; дело к нему прилегает правым изгибом ободочной кишки, flexura coli dextra; сверху его покрывает правая доля печени. Брюшина покрывает желчный пузырь неравномерно. Дно пузыря покрыто со всех сторон брюшиной, а тело и шейка — только с трех сторон (снизу и по бокам). Встречаются случаи, когда желчный пузырь имеет самостоятельную брыжейку (при внепеченочными его расположении).

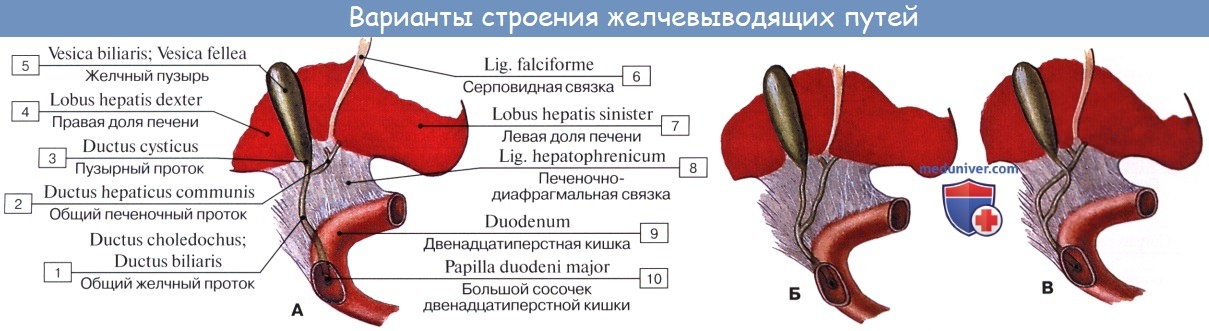

Варианты взаиморасположения пузырного и совместного печеночного протока

Различают следующие варианты взаиморасположение пузырного и общего печеночной протока:— Типичное взаиморасположение;

— Краткий пузырный проток;

— Краткий общий печеночный проток;

— Пузырный проток перекрещивает общий печеночный пролив спереди;

— Пузырный проток перекрещивает общий печеночный пролив сзади;

— Пузырный проток и совместный печеночный проток расположены рядом на некотором расстоянии;

— Раздельное впадение общего печеночного и пузырного протока в двенадцатиперстную кишку (желчь проходит в желчный пузырь через ходы Лушки).

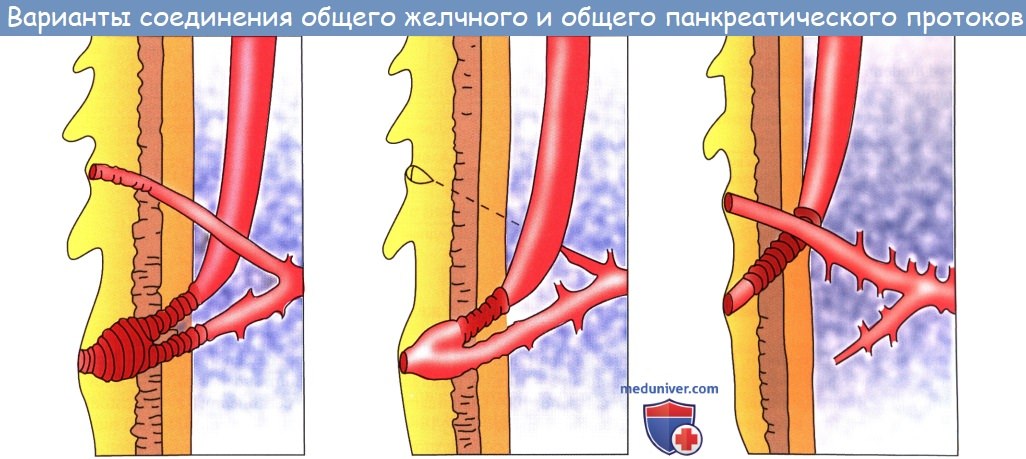

Иногда все три протока впадают в двенадцатиперстную кишку отдельно. Наблюдаются случаи, когда желчный проток соединяется с дополнительный протоком поджелудочной железы. Перечисленные анатомические варианты имеют большое значение при анализе причин выведения желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку и при оперативных вмешательствах на желчных протоках.

Кровоснабжение.

Желчный пузырь кровоснабжается из желчепузырных артерий, a. cystica (ветвь a. hepatica propria). Эта артерия имеет важное хирургическое значение при операции удаления желчного пузыря, holecystectomia. Ориентиром для нахождения и перевязки ее является треугольник Калота (tr. Calot). Его границы: справа — пузырный проток, ductus cysticus; слева — общий печеночный проток, ductus hepatis communis, сверху — основа печени. В нем размещены собственная печеночная артерия, a.hepatica propria, желчепузырная артерия, a. cystica, и лимфатический узел пузырного протока. Венозный отток от желчного пузыря осуществляется по 3-4 венах, расположенных на его сторонах, которые вливаются в внутрипеченочные ветви воротной вены.

Лимфатические сосуды.

В стенке желчного пузыря (слизистой и серозной оболочках) содержатся сетки лимфатических сосудов. В подслизистой основе также является сплетение лимфатических капилляров. Капилляры аностомозують с поверхностными сосудами печени. Отток лимфы осуществляется в печеночные лимфатические узлы, nodi lymphatici hepatici, расположенные у шейки желчного пузыря в воротах печени и вдоль общего желчного протока, а также в лимфатическое русло печени.

Иннервация.

Желчный пузырь иннервируется из печеночного нервного сплетения, pl. hepaticus, образованного ветвями брюшного сплетения, переднего блуждающего нерва, диафрагмальных нервов и ветвями желудочного нервного сплетения.

Внепеченочные желчные протоки

Различают такие внепеченочные протоки:

— Общий печеночный проток, который образуется слиянием правым и левым печеночным протоком;

— Пузырный проток, который отводит желчь из желчного пузыря;

— Общий желчный проток, который образуется от слияния общей печеночной и пузырной проток.

Совместный печеночный проток, ductus hepatis communis, — образуется от слияния правым и левым печеночным протоком, ductus hepatis dexter et sinister, в правой половине ворот печени, спереди от бифуркации воротной вены. Длина общего печеночного пролива взрослого человека составляет 2,5-3,5 см, диаметр — 0,3-0,5 см. Она проходит в составе печеночно-двенадцатиперстной связки, lig. hepatoduodenal, соединяется с пузырным протоком, вследствие чего образуется общий желчный проток, ductus choledochus [biliaris].

Пузырный проток, ductus cysticus, — берет начало от шейки желчного пузыря. Ее длина в среднем составляет 4,5 см; диаметр — 0,3-0,5 см. Пролив проходит справа налево вверх и вперед и под острым углом сливается с общим печеночным проливом. Мышечная оболочка пузырного протока состоит из двух слоев — продольного и кругового. Слизистая оболочка образует спиральную складку, plica spiralis (Heisteri). Взаиморасположение пузырного протока и общей печеночной значительно варьирует, что следует учитывать при операциях на желчных путях.

Совместный желчный проток, ductus choledochus [biliaris], образуется от слияния пузырного и общего печеночной пролива и проходит в печеночно-двенадцатиперстной связке, lig. hepatoduodenale, справа от общей печеночной артерии. Ее длина составляет 6-8 см. Общий желчный проток соединяется с протоком поджелудочной железы и открывается на задней стенке (средняя треть) в нисходящей части двенадцатиперстной кишки на большом сосочке двенадцатиперстной кишки, papilla duodeni major (Vateri). На месте соединения проток образуется расширение — печеночно-поджелудочная ампула, ampulla hepatopancreatica [biliaropancreatica]. Встречаются несколько типов (вариантов) отношения общего желчного протока и панкреатического в местах их впадения в двенадцатиперстную кишку. Протоки открываются на большом сосочке без образования ампулы или, объединяясь, с образованием ампулы. В рамках печеночно-поджелудочной ампулы содержится частичная или полная перегородка. Встречаются варианты, когда общий желчный проток и дополнительный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accesorius, открываются самостоятельно. Представленные анатомические варианты отношение общего желчного протока и панкреатического имеют большое значение при нарушений выведение желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку.

В стенке протока перед ампулой размещен мышцу-замыкатель, m. sphincter ductus choledochi, или сфинктер Бойден (Boyden) (PNA), а в стенке печеночно-поджелудочной ампулы — вторая мышцу-замыкатель, m. sphincter ampullae hepatopancriaticae s. sphincter (Oddi).

Сокращение мощного сфинктера Бойден, ограничивающий предампулярную часть общего желчного протока, закрывает путь отхождения желчи в двенадцатиперстную кишку, вследствие чего желчь по пузырному пути поступает в желчный пузырь. Мышцы-фиксаторы находятся под влиянием вегетативной иннервации и регулируют прохождение желчи (печеночной или пузырной) и поджелудочного сока в двенадцатиперстную кишку. В регуляции выведения желчи принимают участие и гормоны пищеварительной системы (холецистокинин — панкреозимин), которые образуются в слизистой оболочке желудка и толстой кишки. Наряду с анатомическими особенностями строения внепеченочных желчных протоков важное значение имеет последовательность отхождения желчи в двенадцатиперстную кишку. Известно, что при расслаблении сфинктера общего желчного протока сначала отходит желчь из желчного пузыря (пузырная желчь), а впоследствии поступает светлая желчь (печеночная), которая заполняла желчные протоки. Последовательность отхождения желчи составляет основу диагностики и лечения (дуоденальное зондирование) воспалительных процессов в желчных протоках. В клинической (хирургической) практике общий желчный проток разделяют на четыре части (отрезки): супрадуоденальный (расположенную над двенадцатиперстной кишкой в lig. Hepatoduodenal); ретродуоденальный (находящийся в верхней части двенадцатиперстной кишки, pars superior duodeni); ретропанкреатична — 2,9 см (расположенного за головкой панкреаса, а иногда в ее паренхиме) и интрамуральные (расположенную в задней стенке, pars descendens duodeni).

Рентгенография желчного пузыря и желчных путей

Сейчас для изучения функционального состояния желчного пузыря и проходимости желчных путей применяют специальные искусственные методы исследования: холецистографии и холангиохолецистографию (холеографию). При этом контрастные вещества (соединения йода: билитраст, билигност, билиграфин и др.). Вводят перорально, внутривенно или с помощью фиброгастроскопа зондируют устья общего желчного протока через сосочек Фатера для получения контрастирования протоков. Введение контрастных веществ основано на способности печени выделять с желчью введенные в кровь соединения с содержанием йода. Этот способ получил название выделительной холецистографии. Пероральный способ исследования основан на способности печени и желчного пузыря собирать и накапливать введенные контрастные вещества.

На рентгенограммах после выполненной холецистографии изучают положение, форму, контуры и структуру тени желчного пузыря. Для определения функционального состояния желчного пузыря изучают его растяжимость и моторику. С этой целью сопоставляют его величину на снимках до и после холецистокинетичного влияния.

Холецистография позволяет выявить аномалии желчного пузыря (положение, число, форму и строение). Аномалии положения желчного пузыря разнообразны. Он может находиться на нижней поверхности левой доли печени, в поперечной борозде, на месте круглой связки. Наиболее часто встречаются аномалии формы желчного пузыря в виде перетяжек и перегибов, иногда по форме, он напоминает «фригийский колпак» (М. Д. Седьмой).

На рентгенограммах после проведенной внутривенной выделительной холангиопанкреатографии (холеографии) определяют: положение, форму, диаметр, контуры и структуру тени внутренних внепеченочных желчных путей. В дальнейшем определяют срок появления контрастной желчи в шейке желчного пузыря. При холеографии используют томографию желчных путей, что позволяет уточнить диаметр, форму, состояние дистального отдела общего желчного протока и наличие конкрементов.

При холеографии наблюдаются разнообразные аномалии положения желчных протоков и пузырного протока. Число желчных протоков подлежит колебаниям (Л. Д. Линденбратен, 1980).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря

Продольное сканирование желчного пузыря осуществляют под углом 20-30 ° относительно сагиттальной оси тела. Поперечное сканирование осуществляют, перемещая сканер от мечевидного отростка грудины в направлении к пупку. В норме желчный пузырь (продольное сканирование) оказывается как четко контурированные ехонегативное образование, свободное от внутренних структур. Желчный пузырь может иметь грушевидную, овоидно или цилиндрическую форму. Он расположен в правой верхней части живота, regio hypochondrica. На поперечной и косой сканограмме желчный пузырь имеет круглую или овоидную форму. Дно желчного пузыря (самая широкая его часть) расположена спереди и латерально относительно шейки пузыря.

Шейка направлена к воротам печени, то есть назад и присредне. На месте перехода тела в шейку хорошо оказывается изгиб. Размер желчного пузыря колеблется в широких пределах: длина — от 5 до 12 см, ширина — от 2 до 3,5 см, толщина стенки — 2 мм. У детей дно желчного пузыря редко выступает из-под края печени. У взрослых и пожилых людей оно может располагаться на 1-4 см ниже, а у людей старшего возраста — выступать на 6 см (И. С. Петрова, 1965). Эхографию желчного пузыря проводят для выявления аномалий развития и диагностики различных заболеваний (холелитиаз, эмпиема, холестероз и др.).. По данным (David J. Allison и соавт.), Ультразвуковое исследование состояния желчного пузыря дает 90-95% вероятности.

Компьютерная томография (КТ) желчного пузыря и желчных путей

Компьютерная томография позволяет дифференцировать желчный пузырь и систему желчных протоков без предварительного контрастирования рентгеноконтрастными веществами. Желчный пузырь визуализируется в виде закругленного или овального образования, которое расположено рядом с медиальным краем правой доли печени, или в толще паренхимы правой доли по ее медиальному краю. Пузырный проток оказывается фрагментарно, что не позволяет определить четко место впадения его в общий желчный проток. Менее чем у 30% здоровых лиц при КТ выявляются частичные внутрипеченочные и внепеченочные желчные протоки. Внепеченочные желчные протоки на томограммах имеют круглое или овалообразное сечение диаметром 7 мм.

Кровоснабжение

внепеченочных желчных протоков осуществляется многочисленными ветвями собственно печеночной артерии. Венозный отток осуществляется от стенок протоков в воротную вену.

Лимфа

оттекает от желчных путей по лимфатическим сосудам, расположенных вдоль проток, и вливается в печеночные лимфатические узлы, расположенные вдоль воротной вены.

Иннервация

желчных путей осуществляется ветвями печеночного сплетения, plexus hepaticus.