Анатомия и физиология желчного пузыря и желчевыводящих путей

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

В. Ф. ВАРТАНЯН, П. В. МАРКАУЦАН

ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКАХ

Учебно-методическое пособие

Минск 2007

УДК 616.361/.366-089(075.8) ББК 54.13 я 73

В 18

Утверждено Научно-методическим советом университета в качестве учебно-методического пособия 14.06.2006 г., протокол № 7

Рецензенты: доц. С. Н. Тихон, проф. А. В. Прохоров

Вартанян, В. Ф.

В 18 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих протоках : учеб.-метод. пособие / В. Ф. Вартанян, П. В. Маркауцан. – Минск : БГМУ, 2007 – 16 с.

ISBN 978-985-462-763-2.

Рассматриваются вопросы анатомии, а также общие принципы хирургического лечения заболеваний желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков, применяемые в клинической практике.

Предназначается для студентов старших курсов всех факультетов.

УДК 616.361/.366-089(075.8) | |

ББК 54.13 я 73 | |

ISBN 978-985-462-763-2 | © Оформление. Белорусский государственный |

медицинский университет, 2007 |

2

Голотопия. Желчный пузырь (ЖП) и протоки проецируются в правую подреберную и собственно надчревную области.

Скелетотопия. Дно ЖП проецируется чаще всего в углу, образованном наружным краем правой прямой мышцы живота и реберной дугой, на уровне переднего конца IX реберного хряща (у места, где с ним сливается хрящ X ребра). ЖП может также проецироваться в месте, где реберную дугу пересекает линия, соединяющая вершину правой подмышечной впадины с пупком.

Синтопия. Сверху и спереди ЖП находится печень, слева — привратник, справа — печеночный изгиб ободочной кишки, поперечноободочная кишка (или начальный отдел 12-перстной кишки). Дно ЖП обычно выходит из-под передне-нижнего края печени на 2–3 см и примыкает к передней брюшной стенке.

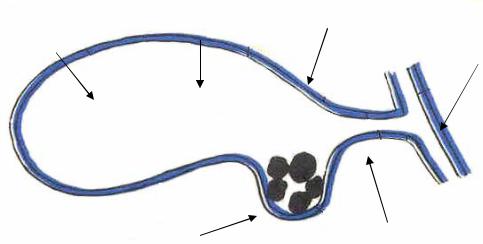

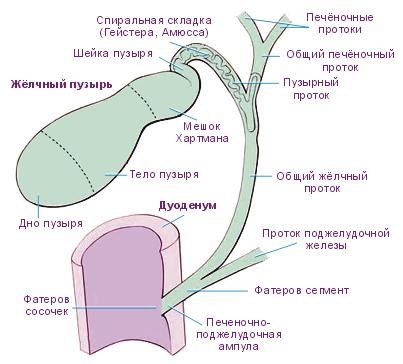

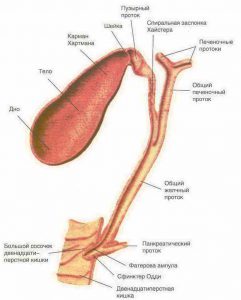

Желчный пузырь (vesica fellea) имеет грушевидную форму (рис. 1), располагается на висцеральной поверхности печени в соответствующей ямке (fossa vesicae felleae), отделяющей передний отдел правой доли печени от квадратной. ЖП покрыт брюшиной, как правило, с трех сторон (мезоперитониально). Значительно реже имеет место внутрипеченочное (экстраперитониальное) и интраперитониальное (может быть брыжейка) его расположение. Анатомически в ЖП различают дно (fundus vesicae felleae), широкую часть — тело (corpus vesicae felleae) и узкую — шейку (collum vesicae felleae). Длина ЖП варьируется в пределах от 8 до 14 см, ширина составляет 3–5 см, емкость достигает 60–100 мл. В ЖП перед переходом его в пузырный проток имеется своеобразное выпячивание стенки в виде кармана (карман Гартмана), располагающегося ниже всей остальной полости пузыря.

Рис. 1. Схема желчного пузыря:

1 — дно; 2 — тело; 3 — шейка; 4 — общий желчный проток; 5 — пузырный проток; 6 — карман Гартмана

Стенка ЖП состоит из слизистой оболочки (tunica mucosa vesicae felleae),

мышечного (tunica muscularis vesicae felleae), субсерозного (tela subserosa vesicae felleae) и серозного (tunica serosa vesicae felleae) слоев.

3

Слизистая оболочка представлена большим числом спиральных складок, выстлана однослойным призматическим каемчатым эпителием и обладает хорошей резорбционной способностью. Она достаточно чувствительна к различным экстремальным явлениям в организме, что морфологически проявляется ее набуханием и десквамацией.

Мышечный слой состоит из пучков мышечных волокон, идущих в продольном и циркулярном направлениях. Между ними могут быть щели, посредством которых слизистая оболочка может непосредственно срастаться с серозной (синусы Рокитанского–Ашоффа). Эти синусы играют важную роль в патогенезе развития желчного перитонита без перфорации желчного пузыря: при перерастяжении ЖП желчь просачивается через слизистую и серозные оболочки непосредственно в брюшную полость.

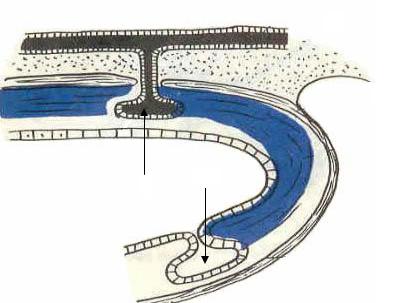

На верхней поверхности ЖП могут находится ходы Люшке (рис. 2). Они начинаются от мелких внутрипеченочных протоков печени и доходят до слизистой оболочки. При холецистэктомии эти ходы зияют и обусловливают истечение желчи в свободную брюшную полость, что, как правило, вызывает необходимость дренирования этой полости и ложа ЖП.

2

2

3

3

1 4

Рис. 2. Строение ЖП:

1 — ходы Люшке; 2 — внутрипеченочный проток; 3 — мышечный слой ЖП; 4 — синус Рокитанского–Ашоффа

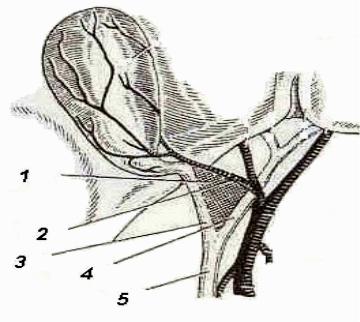

Кровоснабжение ЖП (рис. 3) осуществляется пузырной артерией (a. сystica), которая отходит от правой ветви печеночной артерии и, подойдя к шейке пузыря, делится на две ветви, идущие на верхнюю и нижнюю поверхности. Для ее нахождения можно выделить так называемый треугольник Кало, стенками которого являются пузырный и общий печеночный протоки, а основанием — пузырная артерия.

Лимфатическая сеть сосудов ЖП имеет свои особенности. Лимфа по двум коллекторам поступает в лимфатические узлы, один из которых располагается с левой стороны шейки пузыря, второй — непосредственно у края

4

12-перстной кишки. Данные узлы при воспалительном процессе в ЖП могут увеличиваться в размерах и сдавливать общий желчный проток.

Рис. 3. Кровоснабжение ЖП:

1 — треугольник Кало; 2 — пузырная артерия; 3 — пузырный проток; 4 — общий печеночный проток; 5 — общий желчный проток

Иннервация ЖП, протоков, сфинктеров осуществляется из чревного, нижних диафрагмальных сплетений, а также из переднего ствола блуждающего нерва. Поэтому нередко заболевания желудка и 12-перстной кишки, а также раздражение блуждающего нерва при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы приводят к дисфункции сфинктера Одди и воспалительным изменениям в ЖП, и наоборот.

Анатомия внепеченочных желчных протоков

Шейка ЖП переходит в пузырный проток (ductus cysticus), который соединяется обычно под острым углом c общим печеночным протоком (ductus hepaticus communis), вследствие чего образуется общий желчный проток (ductus choledochus). Складки слизистой оболочки в пузырном протоке располагаются вдоль тока желчи, что затрудняет ее ретроградный путь продвижения (подобие клапана).

Диаметр ductus cysticus составляет 3 мм, ductus hepaticus communis —

4–5 мм, а ductus choledochus — 6–8 мм. Общий желчный проток в длину составляет в среднем 6–8 см. Он проходит вдоль правого края печеночнодвенадцатиперстной связки. Рядом с ним располагается печеночная артерия, а между ними и сзади — воротная вена. Ductus choledochus (рис. 4) состоит из четырех отделов: pars supraduodenalis (от начала до 12-перстной кишки), pars retrоduodenalis (позади горизонтальной части кишки), pars pancreatica (в толще поджелудочной железы), pars duodenalis (в стенке кишки). Общий желчный

5

Государственное

бюджетное образовательное учреждение

высшего

профессионального образования

«Иркутский

государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской

Федерации

Учебное пособие

Иркутск

2013

Утверждено ФМС Иркутского медицинского

университета 11.12.2006 г.

протокол № 3

Рецензенты:

асс. кафедры терапии

№ 2 с курсом проф. патологии Р.И.Черных

Редактор серии:

зав.

кафедрой факультетской терапии, проф.,

д.м.н. Козлова Н.М.

Ковалева Л.П.

Болезни желчевыводящих путей. Иркутск:

Издательство ИГМУ; 2013 г. 28 с.

Учебное пособие

посвящено диагностике и лечению

гепатобилиарной патологии в практике

врача-терапевта и предназначено для

интернов, клинических ординаторов и

практических врачей.

Издательство: Иркутск ООО “Форвард”

©

Ковалева Л.П., 2013, Иркутский государственный

медицинский университет

Содержание

Анатомия

и физиология билиарной системы 4

Желчнокаменная

болезнь 6

Эпидемиология 6

Клинические

формы 9

Оформление

диагноза 10

Диагностика 10

Осложнения 13

Лечение 15

Функциональные

расстройства желчевыводящих путей 19

Дисфункция желчного

пузыря 19

Дисфункция

сфинктера Одди 21

Сладж-синдром 23

Холецистокоронарный

синдром 25

Литература 29

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БС – билиарный

сладж

ДЖП – дисфункция

желчного пузыря

ДПК – двенадцатиперстная

кишка

ДСО – дисфункция

сфинктера Одди

ЖК – желчные

кислоты

ЖКБ – желчнокаменная

болезнь

ЖП – желчный пузырь

ЖКТ – желудочно-кишечный

тракт

ИНХ –

индексом

насыщения холестерином

ХКС

–

холецистокардиальный

синдром

Анатомия и физиология билиарной системы

Рисунок 1. Строение

стенки жёлчного пузыря. Feldman

M., LaRusso N. F., eds. Feldman’s

GastroAtlas Online.

Жёлчный пузырь

(ЖП) является частью внепечёночных

жёлчевыводящих путей.

Стенка ЖП имеет толщину 0,1-0,2 см.

Эта величина

зависит

от того, сокращен

ЖП или расслаблен.

Стенка состоит из следующих слоев (со

стороны полости жёлчного пузыря):

поверхностный эпителий,

собственная соединительнотканная

пластинка, слой гладких

мышечных волокон,

подсерозная околомышечная

соединительнотканная оболочка, серозная

оболочка. Стенка ЖП по структуре

отличается от стенки тонкой

кишки.

Она не имеет в слизистой оболочке

мышечного слоя и, следовательно, не

имеет подслизистого слоя. В собственной

пластинке наблюдаются ганглиозные

клетки, между гладкомышечными волокнами

— соединительная ткань, а также слой

подсерозной соединительной ткани. По

соседству с кровеносными

сосудами

и мелкими нервами

в субсерозной соединительной ткани

могут быть обнаружены параганглии.

Внепечёночные

жёлчевыводящие пути

Внепечёночные

жёлчевыводящие

пути

— это часть жёлчевыводящих путей

расположенных вне печени.

Внепечёночные жёлчевыводящие пути

являются продолжением внутрипечёночных

жёлчевыводящих путей.

Внепечёночные жёлчевыводящие пути

включают: правый и левый печёночные

протоки, сливающиеся в общий печёночный

проток, пузырный жёлчный проток, общий

желчный проток. Их структура показана

на схеме

ниже.

Рисунок 2.

Внепечёночные жёлчевыводящие пути.

Feldman M., LaRusso N. F., eds. Feldman’s GastroAtlas Online.

ЖП — это орган,

предназначенный

для выполнения следующих функций:

– накопление

жёлчи,

секретируемой

печенью;

– концентрирование

накапливаемой жёлчи

– периодическое

выведение в двенадцатиперстную

кишку

жёлчи

ЖП расположен под

правой долей печени справа от её

квадратной доли. Он лежит в углублении

висцеральной поверхности печени, тесно

прилегая к междолевой соединительной

ткани

печени (висцеральная фасция). ЖП в

различной степени покрыт брюшиной.

Она переходит на ЖП с поверхности печени

и образует серозную

оболочку.

В местах не покрытых брюшиной, то есть

там, где серозная оболочка отсутствует,

наружная оболочка ЖП представлена

адвентицией. У большинства людей ЖП

может выступать из-под нижнего переднего

края печени на ~0,5-1,0 см

и соприкасается с передней стенкой

живота. Место контакта соответствует

месту пересечения правого края прямой

мышцы живота с правой реберной дугой

на уровне

соединения хрящей

VIII и IX правых рёбер.

Объём жёлчного пузыря ~30-50 см3,

его длина ~8-12 см,

а средний диаметр ~4-5 см.

Он имеет грушевидную форму.

Его слепой расширенный конец называют

дном ЖП.

Более узкий конец пузыря направлен к

воротам печени. Его называют шейкой

ЖП. Между

дном и шейкой располагается наибольший

сегмент органа — тело

ЖП. Тело

постепенно в виде воронки суживается

и переходит в шейку пузыря. При нормальном

расположении ось тела направлена вверх

и назад в направлении шейки пузыря. Тело

ЖП связано с начальной частью

двенадцатиперстной

кишки

холецистодуоденальной связкой (на схеме

не показана). Она представляет собой

складку брюшины. Шейка пузыря имеет

расширение (карман Гартмана, мешок

Хартмана, Hartmann’s pouch, Henri Albert Hartmann, 1860-1952,

французский хирург). Мешок Хартмана

может прилегать к общему

печёночному протоку.

Шейка жёлчного пузыря длиной ~0,5-0,7 см

имеет S-образную форму. Она постепенно

суживается и переходит в пузырный

жёлчный проток,

который сливается с общим

печёночным протоком.

Соседние файлы в папке metodichki

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

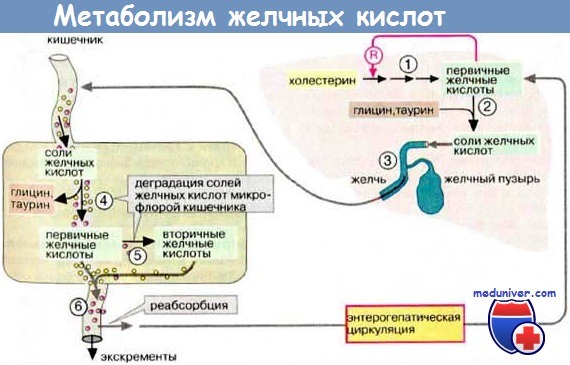

Физиология секреции желчи. Физиологическая анатомия секреции желчиОдной из главнейших функций печени является секреция желчи, которая в норме составляет от 600 до 1000 мл/сут. Желчь выполняет две важные функции. Во-вторых, желчь служит средством для выделения из крови некоторых важных продуктов жизнедеятельности. Это прежде всего билирубин — конечный продукт разрушения гемоглобина и излишков холестерола. Физиологическая анатомия секреции желчиСекреция желчи печенью происходит в две стадии: (1) начальная порция секретируется главными функциональными клетками печени — гепатоцитами. Начальный секрет содержит большие количества желчных кислот, холестерола и других органических соединений. Он выделяется в мелкие желчные канальцы, которые расположены между печеночными клетками; (2) далее желчь течет по канальцам в направлении междольковых перегородок, где канальцы опорожняются в терминальные желчные протоки, а затем — в постепенно увеличивающиеся протоки, достигая печеночного и общего желчного протоков. Отсюда эта желчь может выделяться прямо в двенадцатиперстную кишку или перенаправляться через желчный проток в желчный пузырь в течение минуты или нескольких часов.

Желчные протоки выделяют вторую порцию печеночного секрета, добавляя его в первичную желчь. Этот секрет представляет собой водный раствор натрия и ионов бикарбоната, выделяемых секреторными эпителиальными клетками, которые выстилают канальцы и протоки. Вторичная секреция дополнительно увеличивает общее количество желчи на 100%. Эта секреция стимулируется главным образом секретином, который вызывает выделение дополнительного количества ионов бикарбоната, добавляя их в панкреатический секрет для нейтрализации кислоты, поступающей в двенадцатиперстную кишку из желудка. Накопление и концентрация желчи в желчном пузыре. Желчь постоянно секретируется печеночными клетками, но большая ее часть обычно хранится в желчном пузыре до тех пор, пока не понадобится в двенадцатиперстной кишке. Максимальный объем, который может удерживать желчный пузырь, составляет лишь 30-60 мл. Несмотря на 12-часовую секрецию желчи (обычно около 450 мл), она может запасаться в желчном пузыре, поскольку вода, натрий, хлор и многие другие малые электролиты постоянно всасываются через слизистую желчного пузыря, концентрируя остающиеся компоненты желчи (соли желчи, холестерол, лецитин и билирубин). Большая часть всасывания осуществляется за счет активного транспорта натрия через эпителий желчного пузыря, за которым следует вторичное всасывание ионов хлора, воды и большинство других способных к диффузии компонентов. В результате желчь в норме концентрируется примерно в 5 раз, а максимально она может быть сконцентрирована до 20 раз. — Также рекомендуем «Состав желчи. Функция желчи в переваривании жиров» Оглавление темы «Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров»: |

Желчевыводящие пути (билиарный тракт) включают в себя сеть мелких внутрипеченочных желчных протоков, которые в последующем образуют внутрипеченочный правый и левый протоки, сливающиеся в общий печеночный проток. Затем, объединяясь с пузырным, образуют общий желчный проток, который заканчивается желчно-панкреатической ампулой со сфинктером Одди, включающим в себя общий желчный проток + сфинктер протока поджелудочной железы + общий сфинктер фатеровой ампулы.

Желчный пузырь состоит из дна, тела, шейки, которая переходит в пузырный проток. Желчный пузырь – это важнейший орган желчевыделительной системы. В промежутках между приемами пищи желчный пузырь наполняется желчью из печени, концентрирует ее, и во время еды выбрасывает в двенадцатиперстную кишку.

Желчный пузырь состоит из дна, тела, шейки, которая переходит в пузырный проток. Желчный пузырь – это важнейший орган желчевыделительной системы. В промежутках между приемами пищи желчный пузырь наполняется желчью из печени, концентрирует ее, и во время еды выбрасывает в двенадцатиперстную кишку.

Желчь выполняет в организме две важнейшие биологические функции: удаление из организма компонентов обмена, которые не могут быть утилизированы и выделены с мочой, и участие в переваривании пищевого жира и всасыванию продуктов его гидролиза.

Большой дуоденальный сосок со сфинктером Одди представляет собой сложный мышечный футляр, который окружает общий желчный проток и проток поджелудочной железы в месте их прохождения через стенку двенадцатиперстной кишки.

Желчеобразование и желчеотделение – это сложный процесс, в котором задействованы все органы пищеварения, не только желчевыводящие пути. В настоящее время отмечается широкое распространение и рост заболеваний желчевыводящих путей и желчного пузыря, таких как желчнокаменная болезнь, хронический холецистит, дискинезии желчного пузыря.

Процесс желчеобразования в печени происходит непрерывно, за сутки образуется от 800-1500 мл желчи, а поступление желчи в кишечный тракт происходит только в период приема пищи. Отсюда очевидна роль желчного пузыря, который концентрирует желчь и при каждом приеме пищи сокращается и желчь поступает в тонкую кишку, где с другими ферментами участвует в процессе переваривания пищи. Объем желчного пузыря натощак 30-80 мл.

В регуляции работы желчевыводящих путей и желчного пузыря принимают участие вегетативная нервная и эндокринная системы. Ведущая роль принадлежит гастроинтестинальным гормонам, которые вырабатываются в 12-перстной кишке (холецистокинин-панкреозимин и др.), которые уменьшают объем желчного пузыря на 40-80 % (пища с высоким содержанием жиров способствует уменьшению объема до 70-80 %), вызывают расслабление сфинктера Одди, стимулируют секреторную функцию поджелудочной железы.

В последние годы значительно увеличился интерес к нарушению жирового (липидного) обмена у человека и выделению так называемой холестеринассоциированной патологии желчного пузыря, которая проявляется как: • густая взвесь в желчном пузыре (сладж желчи, о нём — в отдельной статье), • холестериновые «камни» желчного пузыря, • холестероз желчного пузыря. Холестероз желчного пузыря…

Хронический холецистит — воспаление стенки желчного пузыря, основной причиной которого является инфекция. В первую очередь, паразитарные инфекции (лямблиоз, описторхоз и др.), условно-патогенные бактерии (кишечная палочка, стафилококк, протей, энтерококки,стрептококки, клебсиелла и др.), реже брюшнотифозная палочка и вирус, глистная инвазия, грибы рода Сandida. Хронический холецистит. Причины возникновения Бактериальный холецистит развивается при проникновении…

Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) — состояние после операции удаления желчного пузыря (холецистэктомии) по поводу хронического калькулезного холецистита. ПХЭС — это условное обозначение различных нарушений, повторяющихся болей и диспепсических проявлений, которые возникают у больных после холецистэктомии. Постхолецистэктомический синдром. Причины допущенные диагностические ошибки до операции и технические погрешности во время операции, функциональные нарушения, связанные с…

Желчнокаменная болезнь, она же «хронический калькулезный холецистит» – длительный многостадийный процесс, при котором периоду камнеобразования предшествуют изменения метаболизма и физико-химических свойств желчи, нарушения моторики желчных путей и желчного пузыря. Классификация желчнокаменной болезни Одна из последних классификаций желчнокаменной болезни (ЖКБ) разработана и принята III съездом Научного общества гастроэнтерологов России для применения…

Дискинезия желчевыводящих путей – это несогласованное, несвоевременное, недостаточное или чрезмерное сокращение желчного пузыря, протоков, сфинктеров, носящих функциональный характер, вызывающее нарушение желчевыделения. Отток желчи и секрета поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку происходит благодаря содружественной работе желчного пузыря, сфинктера пузырного протока, сфинктера Одди, работа которых координируется нервными влияниями и гастроинтестинальными гормонами (холецистокинин,…